【领域驱动设计】 领域驱动设计(DDD)概述、核心作用与学习线路

文章目录

- 一、领域驱动设计(DDD)核心概述

- 1、领域驱动设计到底讲了什么

- 2、领域驱动设计能够解决哪些问题

- 3、领域驱动设计的意义

- 二、学习 DDD 的问题清单

- 1、入门认知

- 2、战略设计(先画地图,再修路)

- 3、战术设计(具体建模方法)

- 4、架构落地

- 5、实践与演进

- 三、初学者问题

- 1、领域驱动模型的核心是控制软件的复杂度,那通过分层的思想可以降低软件复杂度,那为什么还需要领域驱动设计呢

- 2、DDD的思维片段

- 1、ddd如何解决业务复杂性

一、领域驱动设计(DDD)核心概述

1、领域驱动设计到底讲了什么

-

关注“领域”而非“技术”

DDD把业务领域放在架构工作的起点,先彻底理解真实世界的业务规则、流程与知识,再用这些领域概念去指导软件设计与实现。 -

通过“分而治之”掌控复杂度 : 它用两大边界来拆解问题:

- 系统范围边界:确定问题空间的总体规模。

- 限界上下文(战略设计)与分层架构(战术设计):把大系统切分成高内聚、松耦合的模块,隔离业务与技术细节,降低规模与结构带来的复杂度。

-

模型驱动设计

在限界上下文中,以统一语言构建领域模型(实体、值对象、聚合等),并通过服务、事件等机制表达业务行为,实现“业务逻辑—领域模型—代码”三位一体。 -

全生命周期过程

“领域驱动设计统一过程”把工作流划分为全局分析、架构映射、领域建模三大阶段,并配套业务服务、菱形对称架构等方法,确保需求、架构与代码始终对齐。

2、领域驱动设计能够解决哪些问题

-

大型系统“规模膨胀、结构混乱、变化频繁”的复杂度失控问题

通过限界上下文与聚合的边界隔离,把规模拆小、结构理清、变化点聚焦。 -

业务与技术职责混杂导致的维护困难

业务架构、应用架构与技术架构分离,使团队能在不影响业务语义的情况下重构技术实现。 -

需求变更成本高、团队沟通不畅

统一语言与领域模型充当团队通用坐标系,减少“说法不一”带来的歧义和返工。 -

传统分层架构无法应对的业务复杂性

DDD提供了更贴近业务的建模粒度和演进机制,帮助企业在功能快速迭代中保持架构稳定。

3、领域驱动设计的意义

-

从“代码视角”转向“业务视角”: 让软件开发真正围绕价值交付展开,而不仅是技术实现。

-

为复杂业务系统提供可演进的结构化方法 :使团队在面对需求变化时既能快速响应,又不至于陷入技术债的恶性循环。

-

通过模型驱动与自动化测试闭环 :提升代码质量与团队协作效率,降低后期维护成本。

-

为微服务、六边形架构等现代架构风格奠定理论基础 :帮助企业构建可独立部署、可持续演进的业务能力单元。

二、学习 DDD 的问题清单

1、入门认知

- 为什么说传统的“三层架构”在复杂业务下会失效?

- DDD 的核心目标是什么?它解决的是技术问题还是业务问题?

- “领域”到底指什么?和“业务”“功能”有何区别?

- DDD 与微服务、六边形架构是什么关系?

2、战略设计(先画地图,再修路)

- 什么是限界上下文?为什么它是控制复杂度的关键?

- 如何通过事件风暴(Event Storming)发现限界上下文?

- 上下文映射图(Context Map)有哪些模式?各解决什么问题?

- 为什么说“统一语言”是团队协作的基础?如何落地?

3、战术设计(具体建模方法)

- 实体(Entity)和值对象(Value Object)的区别是什么?什么时候该用哪一个?

- 聚合(Aggregate)和聚合根(Aggregate Root)的作用是什么?如何划分聚合?

- 领域服务(Domain Service)和应用服务(Application Service)有何不同?

- 领域事件(Domain Event)为什么重要?如何设计和发布事件?

- 仓储(Repository)和工厂(Factory)在 DDD 中承担什么职责?

4、架构落地

- DDD 的分层(领域层、应用层、基础设施层、接口层)和传统三层有何不同?

- 如何在项目中实现“领域层与技术细节解耦”?

- 领域模型如何与数据库设计结合?

- 事件驱动和命令查询职责分离(CQRS)如何与 DDD 配合?

5、实践与演进

- 如何从现有项目中逐步引入 DDD,而不是推翻重来?

- 如何测试领域模型?

- 当业务规则变化时,如何保证模型能平滑演进?

- DDD 项目的团队组织方式有何不同?

- 哪些项目适合用 DDD,哪些不适合?

三、初学者问题

1、领域驱动模型的核心是控制软件的复杂度,那通过分层的思想可以降低软件复杂度,那为什么还需要领域驱动设计呢

分层确实能降低复杂度,但它解决的主要是“代码和资源如何组织”的技术问题。当业务规则本身非常复杂、演进速度快时,单纯分层不足以应对:

- 业务复杂度与技术复杂度被混在一起。

传统分层架构很难把两者分离,业务变动往往牵动技术实现,导致“修改一次业务规则就要改动多层代码”。 - 规模膨胀、结构混乱、变化频繁三大复杂源依然存在。

领域驱动设计通过限界上下文把系统拆成高内聚、松耦合的自治单元,再用聚合封装业务一致性边界,从结构上遏制复杂度的扩散。 - “分而治之”只是手段,还需要一套“纪律”来保证各方协同。

领域驱动设计提出“边界是核心、纪律是关键”,用统一语言、战略设计与战术设计的一致流程,让团队在演化过程中保持对齐,避免再度陷入技术债。 - 分层只是 DDD 的技术落地方式之一。

DDD 还提供了业务层面的模式(如限界上下文、上下文映射)和模型驱动设计思想,使业务逻辑本身成为系统的核心,而不仅仅是代码层次的组织者。

2、DDD的思维片段

DDD继承了传统面向对象分析设计方法,结合了函数式编程风格,同时照顾了ER数据模型的设计,可以说是过去这些主流方法学的集大成者,它通过划分边界、纲举目张、分而治之等分析方法直面分解复杂问题,而不是隐藏回避复杂问题。

DDD认为技术必须服从业务

1、ddd如何解决业务复杂性

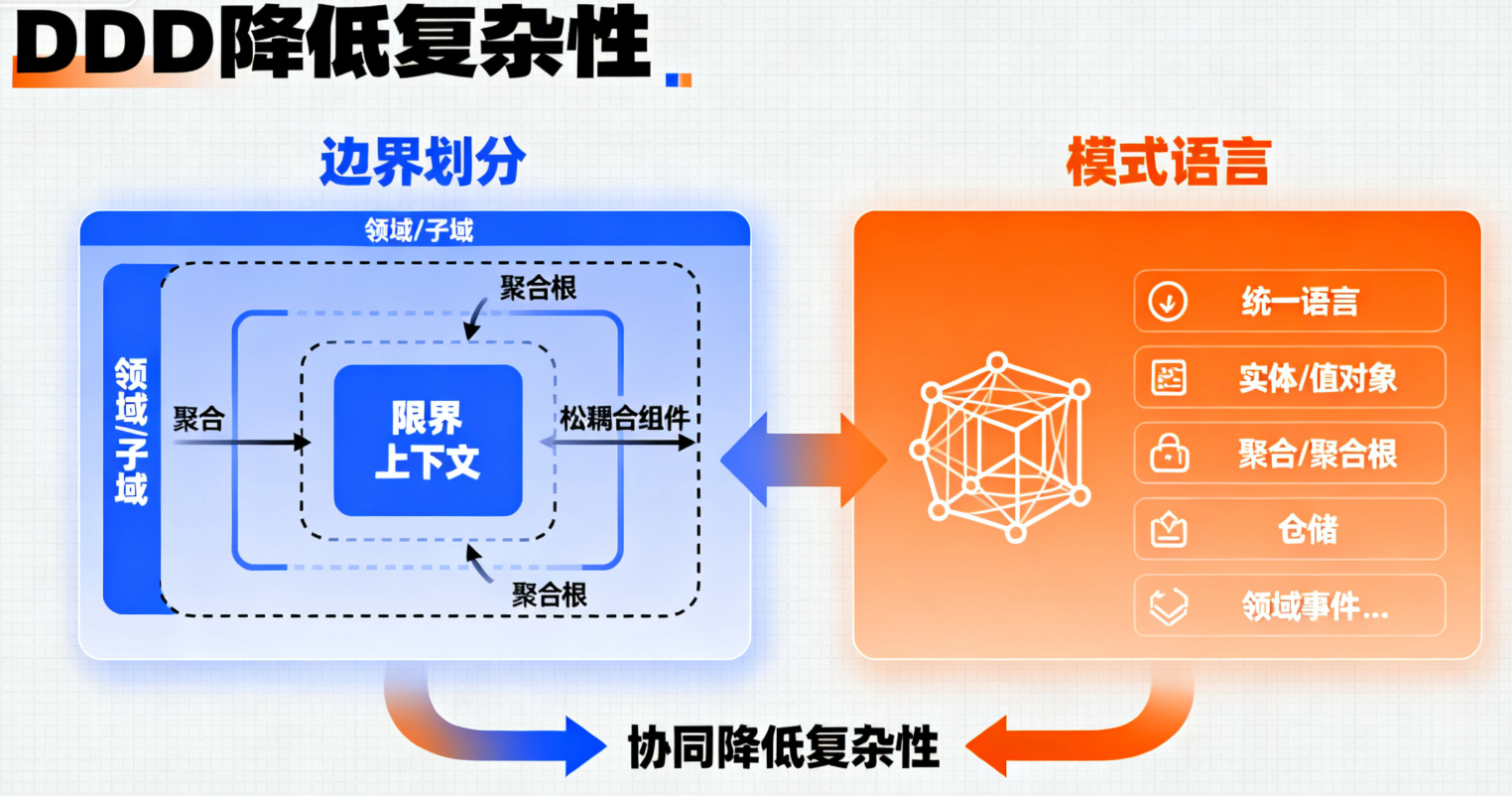

解决复杂性的两种方法是:拆解成松耦合的组件+使用容易让人明白的套路表达出来。

DDD 用“限界上下文+聚合”把系统拆成松耦合的业务组件,再用“统一语言+模式词汇”让这些组件的设计和协作变得可理解、可交流。

- 拆解成松耦合的组件

- 领域/子域 + 限界上下文:先从业务层面划分大的问题域,再在系统层面用限界上下文圈出模块边界。

- 聚合:在上下文内部,用聚合根定义“数据一致性单元”,保证修改只在聚合内发生,避免跨边界的复杂依赖。

- 分层:领域层与技术细节解耦,让业务逻辑不被数据库、框架等技术实现牵着走。

这样做的效果是:

- 每个组件(限界上下文/聚合)内部高内聚

- 组件之间通过明确接口通信,松耦合

- 可以独立开发、测试、部署(为微服务打下基础)

- 使用容易让人明白的套路表达

- 统一语言:团队用同一套业务词汇沟通,代码直接映射这些词汇(实体、值对象、领域服务等)。

- 模式名词:聚合、实体、值对象、工厂、仓储、领域事件等,就像建筑行业的“梁、柱、承重墙”,大家一看就知道它的作用和边界。

- 上下文映射:用通用的模式(合作、共享内核、防腐层等)描述模块之间的关系,减少沟通成本。

这样做的效果是:

- 新人可以快速定位功能代码(比如“订单状态变更”一定在

Order聚合里) - 团队成员对代码的理解高度一致

- 需求变化时,能迅速判断影响范围

参考:

https://www.bilibili.com/video/BV13h41177jG/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=14a48314fed9a9ff465db8dfc8260d51

https://weread.qq.com/web/reader/95932e2072052ac7959169dk16732dc0161679091c5aeb1