《红色脉络:一部PLMN在中国的演进史诗 (1G-6G)》 第11篇 | 核心网演进终局:从EPC到5GC——微服务与“云原生”

朋友们好,我们继续“红色脉络”的旅程。

在前几篇中,我们已经铺设好了通往5G时代的所有“道路”(无线接入网)和“交通规则”(IMS),现在,是时候深入这场演进风暴的最中心,去看看那个决定着整个网络智慧与灵魂的“中央大脑”——核心网,究竟发生了怎样一场翻天覆地的、堪称“终局”的革命。

引言:当通信“国家队”遇见互联网“野战军”

2021年,某大型互联网公司的技术大会上,一位架构师正在分享他们如何通过“微服务”和“容器化”技术,在一分钟内将一个新功能在全球百万台服务器上同步更新。台下掌声雷动,认为这是互联网独有的“敏捷”与“弹性”。

然而,许多人并不知道,在几百公里外的运营商核心网机房里,工程师们正在用几乎相同的技术——云原生 (Cloud Native),部署和管理着承载数亿人通信命脉的5G核心网。

这不是一次偶然的技术趋同,而是一场深刻的思想融合。它标志着,严谨、稳重的通信“国家队”,开始全面拥抱灵活、善变的互联网“野战军”的作战哲学。今天,我们就一同来探索这场发生在网络最核心地带、决定着5G乃至未来网络形态的终极革命。

一、 溯源:4G EPC——全IP化的巅峰与“钢铁巨人”的瓶颈

要理解这场革命,我们必须先回到4G时代的核心网——EPC (Evolved Packet Core,演进的分组核心网)。正如我们在第8篇中所述,EPC实现了网络的全IP化,这是一个伟大的里程碑。它像一个高效的“交通枢纽”,以前所未有的效率,支撑了中国移动互联网流量的爆炸式增长。

但这个枢纽,本质上是一个用传统思维打造的“钢铁巨人”。它的架构,虽然高效,却也极其僵化。

1.1 EPC的架构:精心设计的“四驾马车”

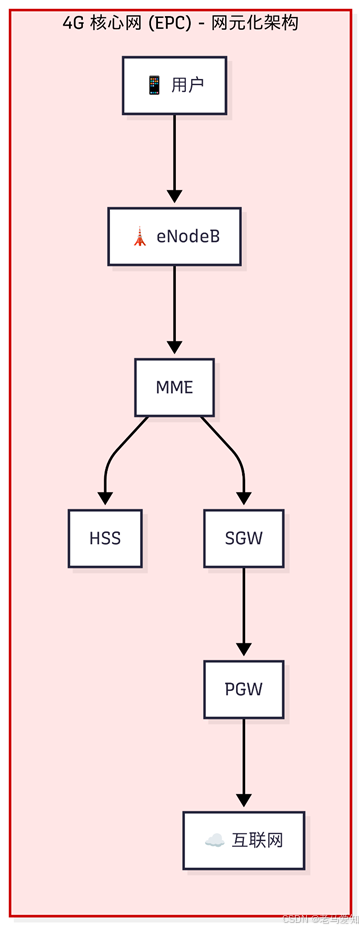

EPC主要由四个核心网元构成,像一个分工明确的“罗马战车”:

- MME (Mobility Management Entity):移动性管理实体,如同战车的“驾驶员”,负责你的手机在哪里、是否在线。

- SGW (Serving Gateway):服务网关,如同“车轴”,负责数据包在基站间的转发。

- PGW (Packet Data Network Gateway):分组数据网关,如同“辕马”,负责连接外部互联网。

- HSS (Home Subscriber Server):归属签约用户服务器,如同“粮草官”,存储着你的身份和套餐信息。

这套体系设计精密,为“尽力而为”的移动互联网流量而生,运行得非常稳定。但它最大的问题是,这四驾马车被牢牢地焊在了一起。

1.2 “钢铁巨人”的阿喀琉斯之踵

当5G时代带来了全新的、苛刻的业务需求时,EPC这个“钢铁巨人”的“阿喀琉斯之踵”便暴露无遗:

- 需求一:网络切片

- 场景:电网公司需要一条绝对隔离、永不拥堵的专用通道来传输控制信令;而隔壁的视频网站,只需要一条带宽够大的普通通道。

- EPC的困境:“钢铁巨人”只有一条路,无法为不同业务定制出独立的虚拟网络。

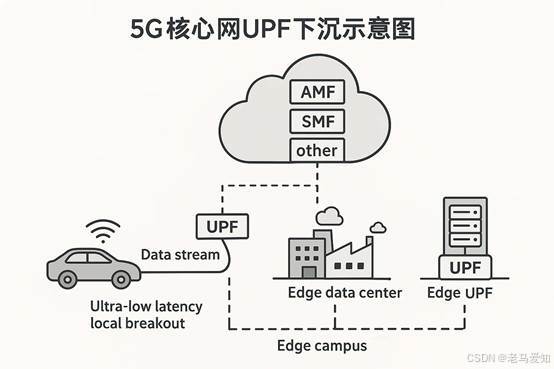

- 需求二:超低时延

- 场景:一辆自动驾驶汽车需要在5毫秒内收到刹车指令。

- EPC的困境:数据必须从车,一路经过SGW、PGW,绕一大圈才能处理,时延无法满足要求。

- 需求三:快速创新

- 场景:一家游戏公司想和运营商合作,推出一个“游戏加速”的新功能。

- EPC的困境:任何新功能的引入,都意味着对MME、PGW等核心网元的软件进行伤筋动骨的修改,需要所有设备厂商配合,测试和上线周期以“年”为单位计算。

亲历者视角:

作为一个在ICT行业摸爬滚打了30多年的从业者,我们对此深有体会。2018年,我们为一个大型智慧城市项目提供SaaS软件服务,其中一个需求是为物联网终端提供特定的QoS(服务质量)保障。当我们与运营商的技术团队讨论方案时,被告知需要在PGW这个“黑盒”上进行定制开发,预计需要9个月才能完成。而当时,我们的互联网研发团队,在云上用微服务架构,类似的功能两周就迭代出了原型。

那一刻,我深刻地感受到,传统电信网络那套稳重但笨拙的“瀑布式”开发模式,与互联网敏捷、快速的“小步快跑”模式之间,存在着一道巨大的鸿沟。要填平这道鸿沟,不是简单的设备升级,而是一场彻底的架构思想革命。

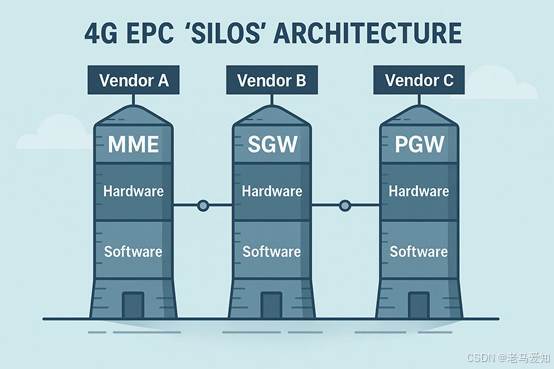

4G EPC 烟囱式架构示意图

图注:MME、SGW、PGW等EPC网元如同一个个独立的、高耸的‘烟囱’,每个烟囱都由特定厂商的硬件和软件构成,彼此之间通过固定的接口连接。

二、 5GC的革命:拥抱“云原生”,从“乐高积木”开始

5G核心网(5GC)的设计,就是为了彻底砸碎EPC这个“钢铁巨人”,代之以一个灵活、弹性、可编程的“智慧生命体”。这场革命的武器,就是来自互联网世界的“云原生”思想。

而云原生的第一步,是将庞大的功能体,拆解成微小的“乐高积木”。

2.1 NFV & 容器化:“硬件解放”与“环境统一”

- NFV (Network Functions Virtualization, 网络功能虚拟化):这是革命的基础。它将过去运行在专用电信硬件上的网络功能(如MME、SGW),解放出来,让它们能以纯软件的形式,运行在任何通用的x86服务器上。

- 容器化 (Containerization):这是NFV的进一步升华。它将每一个软件化的网络功能,连同其运行所需的所有依赖,打包成一个轻量、标准的容器 (Container)(例如Docker)。这就像给每个应用都配了一个标准化的“集装箱”,无论是在开发环境,还是在生产环境,都能保证运行结果的绝对一致。

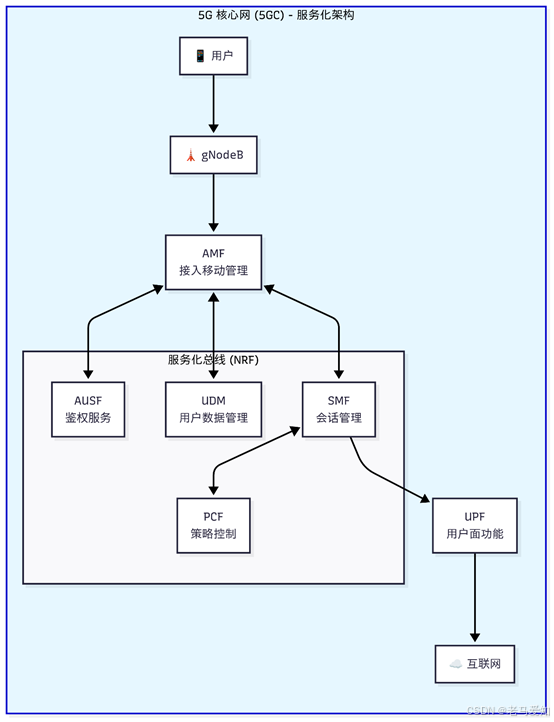

2.2 SBA架构:“君主制”到“联邦制”的权力变革

这是5GC相比EPC最深刻、最革命性的变化。SBA (Service-Based Architecture, 基于服务的架构),彻底颠覆了传统网元“点对点”的通信模式。

- EPC的模式:像一个君主制国家。MME是“皇帝”,它要知道SGW和HSS的“地址”,然后直接对它们发号施令。网元之间是紧耦合的、等级森严的调用关系。

- 5GC的模式:更像一个联邦制国家。过去庞大的MME、SGW/PGW,被拆解成了一系列职能单一的微服务,称为网络功能 (Network Function, NF),例如:

- AMF (Access and Mobility Management Function):只负责接入和移动性管理。

- SMF (Session Management Function):只负责会话管理。

- UPF (User Plane Function):只负责用户数据的转发。

- AUSF (Authentication Server Function):只负责鉴权。

- ……

这些NF之间,谁也不直接调用谁。它们都把自己注册到一个统一的“联邦注册中心”(即NRF, Network Repository Function)。当AMF需要鉴权服务时,它会向NRF查询:“谁能提供鉴权服务?” NRF会告诉它:“AUSF可以。” 于是AMF再去找AUSF。

这种模式,不是简单的功能拆分,而是一场深刻的架构解耦。它让网络功能可以像乐高积木一样,按需组合、独立升级、自由替换。

4G 核心网 (EPC) - 网元化架构

5G 核心网 (5GC) - 服务化架构

三、 云原生“三件套”:让5G核心网“活”起来

有了“乐高积木”还不够,还需要一套智能的“搭建和管理体系”,让这座“乐高城市”能够自我生长、自我修复。这就是云原生技术栈的另外“三件套”。

- Kubernetes (K8s):云原生时代的“超级总管”。它负责所有容器化网络功能(“乐高积木”)的自动化编排,包括自动部署、弹性伸缩、故障自愈。

- 服务网格 (Service Mesh):微服务之间的“智能交通警察”。它负责管理NF之间的所有通信,实现负载均衡、服务发现、安全加密,让开发者可以专注于业务逻辑,而不用关心复杂的网络问题。

- DevOps & CI/CD:一种全新的工作模式和工具链。它打通了开发(Dev)和运维(Ops)的壁垒,实现了网络功能的持续集成 (CI)和持续部署 (CD)。一个新功能从代码提交到全网部署,可以自动化地在几小时内完成,而不再是几个月。

思考小札

这场从EPC到5GC的变革,其最深刻的意义在于,通信网络第一次具备了互联网级的进化速度。当网络的所有功能都变成了可以被API调用、被代码编排、被流水线持续交付的软件模块时,创新的速度将不再受限于笨重的硬件生命周期和漫长的厂商开发流程,而只受限于我们的想象力。这,是通信行业一次真正的“思想破冰”。

四、 中国实践:一场自上而下的“云网融合”大战略

中国的5G SA网络建设,为5GC的云原生理念提供了全球最大规模、最复杂的实践场。三大运营商基于自身禀赋,走出了一条“殊途同归”的云网融合之路。

- 中国移动:财大气粗,构建了全球最大的5G云原生核心网,采用“集中+区域”的两级架构,将核心控制能力集中,同时将用户面功能(UPF)下沉到省、市乃至园区,为车联网、工业互联网等低时延业务提供“本地化”服务。

- 中国电信:战略最清晰,将5GC与其天翼云深度绑定,提出了“网是基础,云为核心,网随云动”的战略,旨在实现计算与网络资源的统一编排和调度。

- 中国联通:策略最灵活,积极与腾讯云、阿里云等互联网云厂商合作,探索将5G核心网部署在公有云上的模式,以更低的成本、更快的速度,为垂直行业提供定制化服务。

5G核心网UPF下沉示意图

结语:柔韧,方能立于不败

从EPC的“钢铁巨人”,到5GC的“智慧生命体”,核心网的演进终局,完美诠释了“柔韧胜刚强”的古老智慧。

在需求高度确定、变化缓慢的时代,刚性、精密的架构效率最高。但在今天这个充满不确定性、需求瞬息万变的数字化时代,弹性、韧性和快速的适应性,才是立于不败之地的关键。

5GC的云原生转型,不是一次简单的技术换代,而是通信网络从“功能机”到“智能机”的物种跃迁。它让网络第一次拥有了自我演化、自我优化的“灵魂”。

当我们今天惊叹于5G的速度与能力时,不应只看到高耸的基站铁塔,更应该洞悉其背后那个由数以万计的微服务构成的、在云端协同舞蹈的、拥有“云原生基因”的核心大脑。它,才是5G真正赋能千行百业、开启万物智联时代的底层操作系统。

下期预告

第12篇 | 接入网重构:从eNodeB到gNodeB——C-RAN与“下沉”

核心网完成了云原生革命,那么连接用户的“最后一公里”——无线接入网,又发生了怎样深刻的重构?5G基站是如何被“解剖”成CU、DU和AAU三部分的?这种“分体式”设计,又将为未来的应用带来怎样的想象空间?敬请期待。

互动话题

云原生架构让网络变得极其灵活,但也带来了前所未有的复杂性。在你看来,未来运营商的核心竞争力,会从传统的网络建设和维护能力,转向哪些全新的、更偏向“软件”和“运营”的能力?欢迎在评论区分享你的洞见。