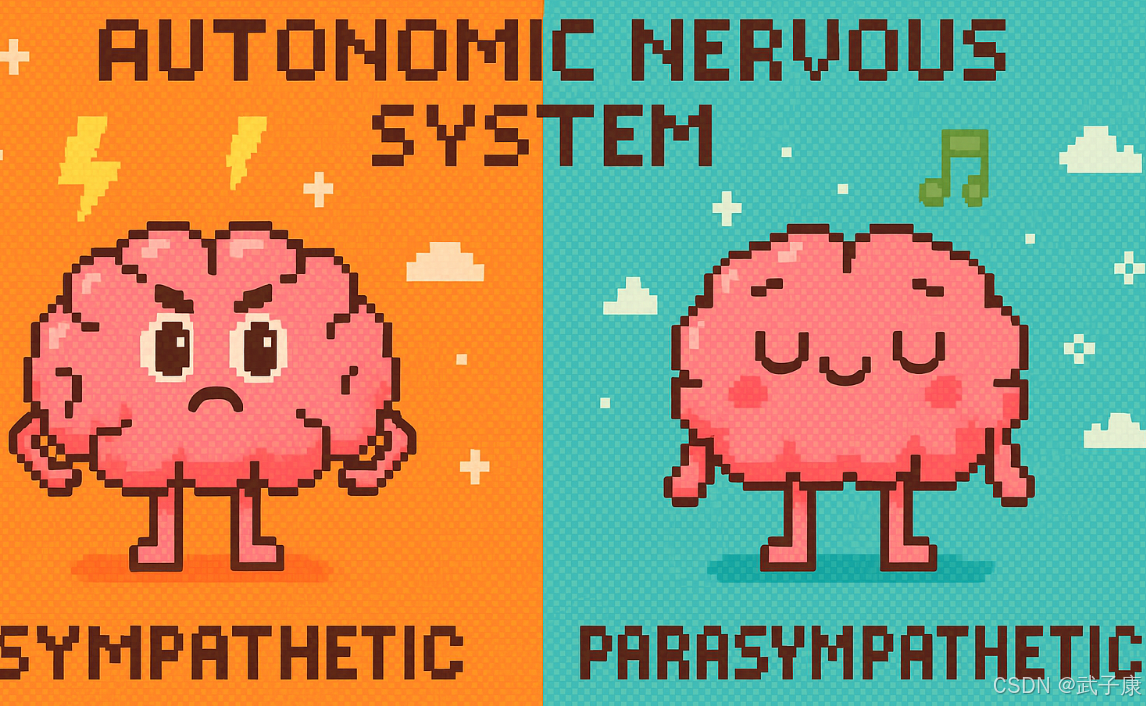

AI-调查研究-86-交感神经 副交感神经 自主神经系统的平衡之道:交感与副交感的利弊解析

点一下关注吧!!!非常感谢!!持续更新!!!

🚀 AI篇持续更新中!(长期更新)

AI炼丹日志-31- 千呼万唤始出来 GPT-5 发布!“快的模型 + 深度思考模型 + 实时路由”,持续打造实用AI工具指南!📐🤖

💻 Java篇正式开启!(300篇)

目前2025年09月22日更新到:

Java-130 深入浅出 MySQL MyCat 深入解析 核心配置文件 server.xml 使用与优化

MyBatis 已完结,Spring 已完结,Nginx已完结,Tomcat已完结,分布式服务正在更新!深入浅出助你打牢基础!

📊 大数据板块已完成多项干货更新(300篇):

包括 Hadoop、Hive、Kafka、Flink、ClickHouse、Elasticsearch 等二十余项核心组件,覆盖离线+实时数仓全栈!

大数据-278 Spark MLib - 基础介绍 机器学习算法 梯度提升树 GBDT案例 详解

不同情境下自主神经主导的利弊

节律匹配

交感或副交感神经的主导状态并非绝对好或坏,关键在于与情境需求相匹配,以及维持二者的动态平衡。人体在健康状态下会根据昼夜节律和活动需求调整自主神经的偏重:

-

日间活动期:

- 清晨日光刺激视网膜,通过视交叉上核(SCN)激活交感神经系统

- 典型表现包括:

- 瞳孔扩大(提高视觉敏锐度)

- 心率增快(提升血液循环)

- 血糖升高(提供能量)

- 支气管扩张(增强氧气交换)

- 常见情境:如商务会议时需要快速反应,考试时保持高度专注

-

夜间休息期:

- 褪黑素分泌增加触发副交感神经激活

- 典型表现包括:

- 消化系统活动增强(促进营养吸收)

- 心率减缓(降低代谢消耗)

- 瞳孔收缩(减少光线刺激)

- 血压下降(减轻心血管负担)

- 修复机制:深度睡眠时生长激素分泌达到高峰,促进细胞再生

这一节律性的交替通过下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)精密调控,确保我们白天有充沛精力应对外界挑战(如应对突发工作压力或运动竞技),夜晚能够启动包括记忆巩固、免疫系统修复在内的多种生理恢复过程。现代研究显示,长期熬夜导致的节律紊乱会使交感神经过度激活,增加心血管疾病风险;而适当的冥想训练可增强副交感神经张力,改善应激恢复能力。

在压力或紧急情况下(如突发危险、剧烈运动、精神应激),交感神经会通过"战斗或逃跑"反应迅速激活,这一生理机制对我们的生存至关重要。具体表现为:瞳孔扩大以增强视觉敏感度,支气管扩张提高通气效率,肾上腺髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素使心跳加速(可达每分钟120-160次)、心输出量增加(可提高50%以上),同时血液重新分配(皮肤和内脏血管收缩,骨骼肌血流量增加2-3倍),肝糖原分解使血糖升高,为机体提供充足能量。这些变化在短时间内能显著提升我们的反应速度、力量和耐力,帮助应对突发危机。

然而,现代社会中长期存在的慢性压力(如高强度工作负荷、持续人际关系紧张、经济压力等)会导致交感神经系统持续处于过度兴奋状态。这种慢性应激状态下,交感神经张力长期偏高可引发一系列病理生理改变:血压持续升高(可能发展为原发性高血压)、心率变异性降低(反映心脏自主神经调节功能受损)、炎症反应增强。与此同时,副交感神经(迷走神经)活性相对受抑制,导致机体无法有效进入"休息-消化"的修复状态,表现为消化功能减弱(胃酸分泌减少、胃肠蠕动减慢)、免疫功能下降(自然杀伤细胞活性降低)、睡眠障碍(入睡困难、睡眠浅)等。

长期交感神经过度激活的危害是多系统的:

- 心血管系统:增加动脉粥样硬化风险,可能诱发心律失常

- 内分泌系统:皮质醇持续升高导致糖代谢异常、向心性肥胖

- 免疫系统:Th1/Th2平衡破坏,感染易感性增加

- 神经系统:海马体萎缩影响记忆功能,前额叶皮层功能受损

- 消化系统:可能发展为功能性消化不良或肠易激综合征

针对这种情况,建议采取以下调节措施:

- 规律有氧运动(如每周3-5次,每次30分钟中等强度运动)

- 深呼吸训练(腹式呼吸,6-8次/分钟)

- 正念冥想(每天10-20分钟)

- 保证充足睡眠(7-9小时/天)

- 社交支持和心理咨询

这些方法能有效增强迷走神经张力,恢复自主神经系统的动态平衡,对预防和改善由长期应激导致的身心疾病具有重要作用。

放松状态

相反,在放松和健康状态下,副交感神经活跃占优是有益的。这种状态通常表现为:

- 生理特征:

- 心率平稳偏慢(通常在60-100次/分钟,训练有素者可低至40-50次)

- 心率变异性(HRV)较高(反映自主神经系统调节能力强)

- 消化系统功能良好(促进胃肠蠕动和消化液分泌)

- 瞳孔适度收缩

- 血压维持在正常偏低水平

- 健康效益:

- 夜间睡眠质量高:当副交感神经主导时,会促进褪黑激素分泌,使肌肉完全放松,同时启动细胞修复机制和记忆巩固过程。深度睡眠阶段副交感活动达到高峰,这是身体最重要的修复时段。

- 情绪稳定:通过调节边缘系统,降低焦虑和压力反应

- 代谢健康:促进胰岛素敏感性,维持血糖稳定

- 免疫功能:降低炎症因子水平(如C反应蛋白、IL-6等)

- 典型例证:

- 训练有素的耐力运动员:其静息心率可低至40-50次/分钟,HRV显著高于普通人。例如马拉松运动员的HRV通常比久坐人群高出30-50%,这被认为是心肺功能卓越的标志。

- 长期冥想者:研究发现,经过8周正念冥想训练后,参与者的HRV平均提高20-25%。

- 健康老年人:保持规律运动习惯的老年人,其副交感神经功能比同龄人年轻10-15岁。

- 相关研究证据:

- 运动医学研究显示,每周进行150分钟中等强度运动的人群,其HRV值比久坐者高35-40%

- 临床研究表明,HRV每增加10ms,心血管疾病风险降低15-20%

- 代谢研究证实,高HRV人群的胰岛素敏感性比低HRV人群高25-30%

- 日常维护建议:

- 保证充足睡眠(7-9小时/天)

- 规律有氧运动(如快走、游泳、骑车)

- 深呼吸练习(每天10-15分钟腹式呼吸)

- 冷水浴(启动副交感的"潜水反射")

- 保持社交连接和积极情绪

因此,在恢复时期或日常静息时,适当地让副交感神经"接管"主导地位,不仅有助于身体恢复元气,更能从多个维度预防慢性疾病,提升整体健康水平。这种自主神经系统的平衡状态是健康长寿的重要生理基础。

过度后果

需要注意的是,过度的副交感优势在某些情境下也未必有利,这主要体现在以下几个方面:

- 日常功能影响

- 餐后反应:当进食后副交感神经活跃时,胃部血流量会增加50%以上,同时大脑血流量相对减少,导致明显的困倦感(俗称"饭醉"状态),使认知功能暂时下降约20%。

- 运动表现:在需要快速反应的运动中(如羽毛球、篮球),副交感过度活跃会使肌肉反应时间延长0.1-0.3秒,影响竞技状态。

- 病理风险

- 迷走神经性昏厥:常见于长时间站立、疼痛刺激或情绪激动时,迷走神经过度兴奋导致血压骤降(收缩压可低于70mmHg),脑部供血不足引发短暂意识丧失。

- 心动过缓:严重时可出现心率<40次/分的窦性心动过缓,伴有头晕、乏力等症状。

- 自主神经调节机制

理想的神经调节应具备以下特征:

- 转换速度:健康人能在30秒内完成交感-副交感的优势转换

- 应激反应:急性应激时交感神经活性可提升3-5倍(如心率从60激增至120次/分)

- 恢复能力:应激结束后应在20-30分钟内恢复基线水平

- HRV(心率变异性)的临床意义

- 测量标准:通常使用24小时动态心电图评估SDNN(全部正常RR间期的标准差)

- 偏低:<50ms提示交感过度活跃

- 正常:50-100ms

- 偏高:>100ms可能提示副交感优势或调节异常

- 典型变化:

- 深度睡眠时HRV可比清醒时高30-50%

- 慢性压力下HRV可能持续降低20-40%

- 平衡策略

- 作息调节:建议保持7-9小时睡眠,午休不超过30分钟

- 饮食管理:高脂餐后避免立即用脑,可适当活动促进消化

- 压力管理:每天10-15分钟深呼吸练习可提升HRV 15-25%

- 运动建议:每周150分钟中等强度有氧运动配合2次力量训练

最新研究显示(2023年JAMA Cardiology),维持良好自主神经平衡的人群:

- 心血管疾病风险降低35-40%

- 全因死亡率下降20-25%

- 认知衰退速度减缓30%

HRV 心率变异性的意义与应用

基本概念与生理机制

HRV(Heart Rate Variability,心率变异性)指相邻心跳之间时间间隔的变化程度,是反映自主神经功能的重要指标。具体来说,它测量的是连续心跳间R-R间期的微小差异,通常以毫秒为单位。这种变异源于心脏自主神经调节系统对窦房结的精细调控。

心脏的节律虽然由窦房结自动产生,但交感和副交感神经会不断对其进行微调。交感神经系统("战斗或逃跑"系统)会加快心率并减少变异性,而副交感神经系统("休息和消化"系统)通过迷走神经的作用会减慢心率并增加变异性。这种双重支配使得正常人心跳间隔并非完全恒定,而是存在自然的波动。

研究历史与医学意义

1960年代,医师Hon和Lee在研究胎儿监护时首先注意到一个重要现象:胎儿心跳间隔的变异能预示胎儿窘迫,且这种指标比单纯观察平均心率的改变更为敏感。这一发现开启了HRV研究的先河。

此后几十年,大量临床研究证实HRV与自主神经调控和心血管健康密切相关。例如:

- 心率变异性降低与心因性猝死风险增加有关

- 高血压患者通常表现出HRV降低的特征

- 休克患者HRV变化可作为预后指标

- 糖尿病患者HRV降低提示自主神经病变

临床评估方法

临床上HRV分析通常通过以下几种方法进行:

- 时域分析:直接统计R-R间期的变异,常用指标包括SDNN(全部R-R间期的标准差)、RMSSD(相邻R-R间期差值的均方根)等

- 频域分析:将心率波动分解为不同频率成分,如高频成分(HF,反映副交感活性)和低频成分(LF,反映交感与副交感的综合作用)

- 非线性分析:如庞加莱图等复杂数学方法

临床应用场景

HRV在临床医学中具有广泛的应用价值:

- 心血管疾病:预测心肌梗死后患者的死亡风险

- 心衰管理:评估心衰患者的病情严重程度和预后

- 肝病监测:判断终末期肝病患者的自主神经功能状态

- 糖尿病管理:早期发现自主神经并发症

- 重症监护:监测危重患者的自主神经功能变化

健康管理与运动领域应用

在运动科学和健康管理领域,HRV同样发挥着重要作用:

- 训练监控:运动员通过每日HRV监测评估恢复状态,指导训练强度调整

- 压力管理:长期HRV降低反映慢性压力状态

- 睡眠质量:夜间HRV模式可反映睡眠深度和恢复效果

- 心理状态:焦虑和抑郁症状常伴随HRV特征性改变

日常监测与技术发展

随着可穿戴设备的普及,许多智能手表(如Apple Watch、Fitbit、Garmin等)和健康应用(如Elite HRV、HRV4Training等)已经能够提供日常HRV监测功能。这些设备通常采用以下方式:

- 通过光电或心电传感器收集心率数据

- 计算短期(通常2-5分钟)或长期的HRV指标

- 建立个人基线值

- 当用户HRV显著偏离平常范围(过低或过高)时,会提醒可能存在过度压力、疲劳恢复不佳或潜在健康问题

综合价值

HRV作为一个综合指标,其独特价值在于:

- 非侵入性:无需复杂检查即可获得

- 敏感性:能早期反映自主神经功能变化

- 全面性:整合了交感-副交感神经系统的平衡状态

- 预测性:与多种疾病预后相关

在医学诊断、健康评估和日常健康管理中,HRV都具有重要意义,但需要强调的是,HRV解读应该结合其他临床指标和个人基线值,由专业人员进行综合判断。