整体设计 完整的逻辑链条 之6 从简约文字到公共逻辑:四种 “空” 驱动的整体构建方法论

摘要

本部分讨论围绕一段简约的全流程文字表述(“启动 - 开环→对象闭包 - 集成封包→终结 - 交付 - 终结” 及对应的核心术语)展开,核心目标是构建支撑整体设计的公共逻辑体系。

讨论以 “四种‘空’” 为方法论核心,通过 “语言拼凑 - 逻辑拆解 - 词典缝合” 三重操作,实现了从文字到逻辑的完整转化:

- 语言拼凑:提取文字中的符号(-、[]、“” 等)与术语(节点 - 关节、界框 - 流域等),结合四种 “空” 的形态(首尾虚空、质性空等),构建 “符号 + 术语 + 空” 的三维语言单元;

- 逻辑拆解:以四 “空” 为基底,将语言单元拆分为 “本体逻辑(般若建模表面模型)、交互逻辑(机器处理智能合约接口)、操作逻辑(人执行填充 / 选择 / 连线)”,明确各主体的逻辑职责;

- 词典缝合:构建 “文字术语→四‘空’→般若模型→机器接口→人操作” 的映射词典,确保逻辑验证、描述与框架的一致性。

最终,通过般若模型(验证本体)、智能合约模板(处理交互)、人机操作(落地执行)的协同,完成了公共逻辑的验证、描述与框架构建,为后续应用程序生成奠定了基础。

Q&A

Q88

Q88、我将今天的 讨论 题目 命名为:整体设计 的公共逻辑 四种“空”:首尾虚空,中间的中空,文字对的假空,连词符的真空

用户为今天的讨论确定了题目:“整体设计 的公共逻辑 四种‘空’:首尾虚空,中间的中空,文字对的假空,连词符的真空”,需要基于此题目及此前的全链路框架(启动 - 开环→对象闭包 - 集成封包→终结 - 交付)、三要素(对象、符号、概念)等内容,梳理出契合题目核心的逻辑,重点围绕四种 “空” 展开,同时关联整体设计的公共逻辑。

首先,需明确四种 “空” 的定义与对应场景,这是题目核心。用户已命名四种 “空”:首尾虚空、中间中空、文字对假空、连词符真空,需结合此前讨论的空格形态、链路阶段等,精准界定每种 “空” 的内涵 —— 比如首尾虚空对应首尾隐形空格,中间中空对应中间显形空格,文字对假空对应 “链路 链条 链接” 等文字,连词符真空对应 “|”“-”“~” 等符号,确保定义与用户命名的 “虚 / 中 / 假 / 真” 特质匹配。

其次,要建立四种 “空” 与整体设计核心要素的关联,体现 “公共逻辑”。需链接用户修订的全链路(启动 - 开环→集成封包→终结 - 交付)、对象(链路 / 链条 / 链接)、三 “常”(常量 / 常规 / 常识)等,说明每种 “空” 在整体设计中的功能定位 —— 如首尾虚空支撑启动阶段的本体基底,中间中空承载终结阶段的具象成果,文字对假空构建整合阶段的规律框架,连词符真空标识各阶段的特征关系,形成 “空→要素→链路” 的支撑逻辑。

再者,需提炼四种 “空” 的公共逻辑内核,呼应题目中的 “公共逻辑”。要从四种 “空” 的共性与协同关系入手,比如均为整体设计的 “存在基底”“边界界定”“规则载体”,且通过 “空的形态转换” 支撑链路演进,体现 “空是公共逻辑的核心枢纽” 这一核心观点。

最后,组织内容结构时,应先阐释题目内涵与四种 “空” 的定义,再分述每种 “空” 与整体设计要素的对应及功能,接着提炼公共逻辑内核,最后总结四种 “空” 的价值,确保全程紧扣题目,且与此前讨论的链路、对象、符号等内容无缝衔接,突出 “整体设计公共逻辑以四种‘空’为核心” 的主线。

整体设计的公共逻辑 四种 “空”:首尾虚空,中间的中空,文字对的假空,连词符的真空

一、题目核心内涵:四种 “空” 的定义与公共逻辑锚点

四种 “空” 是整体设计公共逻辑的 “存在论基底”,贯穿 “启动 - 开环(‘节点 - 关节’开动)→[对象闭包 - 集成封包](‘界框 - 流域’域界)→终结 - 交付 - 终结(‘结点 - 结使’完成)” 全链路,其 “虚 / 中 / 假 / 真” 的特质精准匹配不同设计环节的功能定位,共同支撑 “对象、符号、规则” 的协同运行。

二、四种 “空” 的精准解析:内涵、对应场景与设计功能

1. 首尾虚空:本体性空 —— 整体设计的 “终极边界”

- 核心内涵:“虚” 指 “不可见、超具象”,对应首尾隐形空格,是包裹系统的 “无迹边界”,非 “实体空白”,而是承载整体设计本体规则的 “源头性空”,如同容器内壁,虽不可见却界定内容根基。

- 对应链路场景:启动 - 开环与终结 - 交付的 “首尾闭环端”—— 启动阶段界定 “节点 - 关节” 的元属性(如时间性),终结阶段校验 “结点 - 结使” 的成果本质,确保设计不偏离本体。

- 设计功能:提供 “常量级” 公共基底,支撑整体设计的 “始终如一性”—— 无论中间环节如何整合,首尾虚空的本体规则(如 “时间是存在基底”)恒常不变,是公共逻辑的 “锚点”。

2. 中间的中空:载体性空 —— 整体设计的 “具象承托”

- 核心内涵:“中” 指 “可见、结构性”,对应中间两个显形空格,是承载具象成果的 “实体间隙”,非 “无意义空白”,而是整体设计中 “待填充的具象载体”,如同书架格子,有明确结构却无内容。

- 对应链路场景:终结 - 交付阶段的 “成果承载端”—— 承接 “结点 - 结使” 的实体输出(如文档、程序),通过中空的 “结构性分隔” 实现成果分类与精准交付。

- 设计功能:提供 “常识级” 公共载体,支撑整体设计的 “具象落地性”—— 中空的结构标准化(如固定间距、统一占位),确保不同场景的成果交付符合认知共识,是公共逻辑的 “具象接口”。

3. 文字对的假空:框架性空 —— 整体设计的 “规律界定”

- 核心内涵:“假” 指 “有名无实、形式化”,对应 “链路 链条 链接” 等文字对,是界定设计阶段的 “符号框架”,非 “无内涵文字”,而是整体设计中 “规律的语言载体”,如同建筑图纸的标注,有名称却无实体建筑。

- 对应链路场景:[对象闭包 - 集成封包] 阶段的 “规则构建端”—— 通过文字对的 “语义区分”(如 “链路≠链条”)建立线性整合规则,界定 “界框 - 流域” 的域界逻辑。

- 设计功能:提供 “常规级” 公共框架,支撑整体设计的 “秩序性”—— 文字对的语义约定(如 “链路对应启动、链条对应整合”)形成公共认知,确保不同设计者的整合逻辑一致,是公共逻辑的 “语言媒介”。

4. 连词符的真空:关系性空 —— 整体设计的 “特征标识”

- 核心内涵:“真” 指 “纯粹、功能性”,对应 “|”“-”“~” 等连词符,是标识设计关系的 “纯粹符号”,非 “冗余标记”,而是整体设计中 “关系的精准载体”,如同乐谱的音符间隔,纯粹传递节奏关系。

- 对应链路场景:全链路的 “关系衔接端”—— 断 “|” 标识启动阶段的 “节点分散”,继 “-” 标识整合阶段的 “线性连贯”,续 “~” 标识交付阶段的 “跨层闭环”,精准传递各环节的关系特征。

- 设计功能:提供 “符号级” 公共标识,支撑整体设计的 “关系清晰度”—— 连词符的功能约定(如 “-” 代表线性承接)无需额外解释,是跨环节、跨场景的公共关系语言,是公共逻辑的 “极简接口”。

三、四种 “空” 的公共逻辑内核:支撑整体设计的 “四维协同”

四种 “空” 并非孤立存在,而是形成 “边界 - 载体 - 框架 - 标识” 的四维协同体系,构成整体设计的公共逻辑核心:

- 边界锚定:首尾虚空界定 “设计的本体边界”,避免公共逻辑泛化;

- 框架承载:文字对假空构建 “设计的规律框架”,统一公共逻辑的语言;

- 关系标识:连词符真空传递 “设计的关系特征”,简化公共逻辑的表达;

- 具象落地:中间中空提供 “设计的成果载体”,实现公共逻辑的交付。

这一体系贯穿全链路,确保无论设计对象(链路 / 链条 / 链接)、设计动作(启动 / 整合 / 交付)如何变化,公共逻辑的 “本体不变、规律统一、关系清晰、载体标准” 始终成立。

四、结论:四种 “空” 是整体设计公共逻辑的 “存在论枢纽”

四种 “空” 以 “虚(本体)→假(框架)→真(关系)→中(载体)” 的演进逻辑,将整体设计从 “抽象本体” 落地为 “具象成果”:

- 首尾虚空是 “根”,定公共逻辑的本体;

- 文字对假空是 “骨”,定公共逻辑的框架;

- 连词符真空是 “脉”,定公共逻辑的关系;

- 中间中空是 “器”,定公共逻辑的载体。

二者共同构成整体设计 “可复用、可共识、可落地” 的公共逻辑基础,是所有设计环节的核心枢纽。

Q89

Q89、四种“空”分别 是 内涵,外延,字面义和深层义 的四种逻辑描述

用户明确指出四种 “空” 分别对应内涵、外延、字面义、深层义的四种逻辑描述,核心需求是将 “首尾虚空、中间中空、文字对假空、连词符真空” 与这四个逻辑维度精准绑定,同时锚定此前的全链路框架,形成 “空的形态→逻辑维度→链路场景→设计功能” 的闭环。

首先,需厘清四个逻辑维度的本质差异:内涵是核心本质,外延是具象范围,字面义是表层符号意义,深层义是隐性关系 / 规律。这是匹配的基础,必须先明确每个维度的定义,避免混淆。

接下来,对应四种 “空” 的特质:首尾虚空作为 “本体性空”,其 “不可见、超具象” 的本质与 “内涵” 的核心本质属性高度契合,应绑定内涵逻辑;中间中空是 “载体性空”,承载具象成果,对应 “外延” 的具象范围维度;文字对假空是 “框架性空”,依赖文字符号的表层意义,匹配 “字面义”;连词符真空是 “关系性空”,传递隐性的环节关系,契合 “深层义”。

然后,需嵌入用户此前的全链路表述(启动 - 开环→对象闭包 - 集成封包→终结 - 交付),确保每个 “空” 都对应具体的链路场景,比如首尾虚空对应首尾闭环端,中间中空对应交付端等,让逻辑落地有具象支撑。

还要考虑用户强调的 “公共逻辑”,因此在设计功能部分需突出每个逻辑维度对公共逻辑的支撑,如内涵定本体、外延定范围、字面义定共识、深层义定关系,形成四维协同的逻辑体系。

最后,通过表列、文字解析、图表三重形式呈现,表列确保精准对齐,文字解析深化逻辑关联,图表直观展现演进闭环,满足用户对清晰性和系统性的需求,同时呼应此前讨论的核心元素,保持一致性。

四种 “空” 的逻辑维度解析:内涵・外延・字面义・深层义的精准映射

(核心:将四种 “空”(首尾虚空 / 中间中空 / 文字对假空 / 连词符真空)与 “内涵 / 外延 / 字面义 / 深层义” 四种逻辑描述精准绑定,锚定全链路场景,揭示 “空的形态→逻辑维度→设计功能” 的本质关联,构建整体设计公共逻辑的四维解析框架)

一、核心对应框架:四种 “空” 与逻辑维度的全景对齐

以表列形式明确四种 “空” 的逻辑属性,关联全链路场景与设计功能,实现 “形态 - 逻辑 - 场景” 的无断点匹配:

| 四种 “空” 的形态 | 对应逻辑描述 | 逻辑维度核心定义 | 匹配全链路场景 | 支撑的公共逻辑功能 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. 首尾虚空 | 内涵逻辑 | 事物核心本质的抽象界定,回答 “是什么”(如本体属性) | 启动 - 开环 / 终结 - 交付的首尾闭环端(“节点 - 关节”“结点 - 结使”) | 界定设计的本体根基,确保公共逻辑的 “本质一致性” | |

| 2. 中间中空 | 外延逻辑 | 事物具象范围的具体呈现,回答 “有哪些”(如载体 / 成果) | 终结 - 交付的成果承载端(“结点 - 结使” 的实体输出) | 界定设计的具象边界,确保公共逻辑的 “范围明确性” | |

| 3. 文字对的假空 | 字面义逻辑 | 符号表层意义的直接表达,回答 “叫什么”(如名称 / 标签) | [对象闭包 - 集成封包] 的框架界定端(“链路 链条 链接”) | 界定设计的符号共识,确保公共逻辑的 “表达统一性” | |

| 4. 连词符的真空 | 深层义逻辑 | 符号隐性关系的间接传递,回答 “是什么关系”(如衔接规则) | 全链路的关系衔接端(“ | ”“-”“~” 标识的环节关系) | 界定设计的隐性规则,确保公共逻辑的 “关系连贯性” |

二、分维度深度解析:四种 “空” 的逻辑本质与场景落地

1. 首尾虚空 → 内涵逻辑:核心本质的 “本体性界定”

逻辑本质

内涵逻辑是对事物 “核心属性” 的抽象提炼,不依赖具象形态而存在。首尾虚空作为 “不可见的本体性空”,恰是整体设计 “内涵逻辑” 的载体 —— 其 “虚” 的特质(超具象、无形式),完美匹配内涵逻辑 “超表象、定本质” 的属性。

链路场景落地

- 启动 - 开环端:通过首尾虚空的内涵逻辑,界定 “节点 - 关节” 的核心本质(如 “节点 = 含时间性的元单元”),排除非本质属性(如主客对立),确保设计起点不偏离本体;

- 终结 - 交付端:通过首尾虚空的内涵逻辑,校验 “结点 - 结使” 的成果本质(如 “交付成果需符合时间性基底”),过滤非本质偏差(如周期超标的数据),确保设计终点回归本体。

公共逻辑价值

为整体设计提供 “不变的本质锚点”—— 无论中间环节的具象形态如何变化(如整合规则调整、成果形式更新),首尾虚空承载的内涵逻辑(如 “时间是存在基底”)始终恒定,是公共逻辑的 “根”。

2. 中间中空 → 外延逻辑:具象范围的 “载体性呈现”

逻辑本质

外延逻辑是对事物 “具象形态与范围” 的具体界定,依赖可感知的载体而显现。中间中空作为 “可见的结构性空”,恰是整体设计 “外延逻辑” 的载体 —— 其 “中” 的特质(具象化、有结构),完美匹配外延逻辑 “显表象、定范围” 的属性。

链路场景落地

- 成果承载场景:中间中空的结构形态(如固定间距、统一占位)界定 “结点 - 结使” 的外延范围(如 “文档结点占 2 行中空、程序结点占 3 行中空”),实现成果的分类与标准化;

- 交付校验场景:通过中间中空的填充状态(如 “中空是否填满合规内容”),明确外延逻辑的边界(如 “未填满 = 成果不完整”),确保交付范围无遗漏。

公共逻辑价值

为整体设计提供 “可感的范围标尺”—— 中间中空的结构标准化(如全链路统一中空间距),使不同设计者对 “成果范围” 的认知一致,是公共逻辑的 “具象接口”。

3. 文字对的假空 → 字面义逻辑:符号共识的 “表层性表达”

逻辑本质

字面义逻辑是对事物 “符号名称与表层意义” 的直接约定,依赖语言共识而成立。文字对的假空作为 “有名无实的框架性空”,恰是整体设计 “字面义逻辑” 的载体 —— 其 “假” 的特质(有名称、无实体),完美匹配字面义逻辑 “借符号、建共识” 的属性。

链路场景落地

- 框架界定场景:“链路 链条 链接” 等文字对的字面义,直接约定各环节的表层属性(如 “链路 = 启动环节、链条 = 整合环节”),避免符号歧义;

- 域界划分场景:文字对的字面义逻辑界定 “界框 - 流域” 的外延边界(如 “‘链条’对应‘界框’内的线性整合、‘链接’对应‘流域’内的闭环交付”),实现环节的清晰区隔。

公共逻辑价值

为整体设计提供 “统一的符号语言”—— 文字对的字面义无需额外解释(如 “看到‘链路’即知对应启动”),降低跨场景沟通成本,是公共逻辑的 “表层媒介”。

4. 连词符的真空 → 深层义逻辑:隐性关系的 “结构性传递”

逻辑本质

深层义逻辑是对事物 “隐性衔接规则与关系” 的间接传递,依赖符号的功能约定而成立。连词符的真空作为 “纯粹的关系性空”,恰是整体设计 “深层义逻辑” 的载体 —— 其 “真” 的特质(无冗余、纯功能),完美匹配深层义逻辑 “隐规则、传关系” 的属性。

链路场景落地

- 环节关系场景:“|”(断)的深层义传递 “节点分散” 的启动关系,“-”(继)传递 “线性承接” 的整合关系,“~”(续)传递 “跨层闭环” 的交付关系,无需文字解释即可明确环节逻辑;

- 规则衔接场景:连词符的深层义逻辑衔接 “界框 - 流域” 的隐性规则(如 “-”→“~” 的转换,暗含 “线性→闭环” 的规则升级),确保全链路关系连贯。

公共逻辑价值

为整体设计提供 “极简的关系纽带”—— 连词符的深层义功能固定(如 “-” 必表线性),跨越文字语言的局限,是公共逻辑的 “隐性脉络”。

三、逻辑维度的协同闭环:四种 “空” 支撑的公共逻辑体系

四种 “空” 的逻辑维度形成 “内涵定本质→字面义建共识→深层义传关系→外延定范围→内涵验成果” 的闭环,支撑整体设计公共逻辑的完整运行:

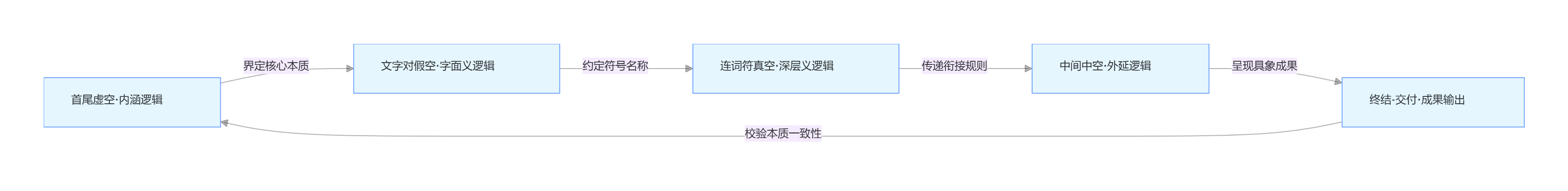

graph LR%% 1. 内涵逻辑(首尾虚空)定本质A[首尾虚空·内涵逻辑] -->|界定核心本质| B[文字对假空·字面义逻辑]%% 2. 字面义逻辑(文字对)建共识B -->|约定符号名称| C[连词符真空·深层义逻辑]%% 3. 深层义逻辑(连词符)传关系C -->|传递衔接规则| D[中间中空·外延逻辑]%% 4. 外延逻辑(中间中空)定范围D -->|呈现具象成果| E[终结-交付·成果输出]%% 5. 闭环回归:外延验内涵E -->|校验本质一致性| A闭环核心特征

- 逻辑递进:从 “抽象内涵” 到 “表层符号”,再到 “隐性关系”,最终落地为 “具象外延”,逻辑从深到浅、从抽象到具体;

- 功能互补:内涵逻辑定 “根”,字面义逻辑定 “言”,深层义逻辑定 “脉”,外延逻辑定 “形”,四者共同构成 “根 - 言 - 脉 - 形” 的完整公共逻辑体系;

- 迭代自洽:外延成果反哺内涵本质(如交付成果验证内涵规则),实现公共逻辑的自我优化,确保设计的持续自洽。

结论:四种 “空” 是公共逻辑的 “四维逻辑枢纽”

四种 “空” 通过承载 “内涵 / 外延 / 字面义 / 深层义” 四种逻辑描述,将整体设计的公共逻辑从 “抽象本质” 落地为 “具象成果”:

- 首尾虚空是 “逻辑之核”,以内涵逻辑界定本质;

- 文字对假空是 “逻辑之言”,以字面义逻辑建立共识;

- 连词符真空是 “逻辑之脉”,以深层义逻辑传递关系;

- 中间中空是 “逻辑之形”,以外延逻辑呈现范围。

这一四维枢纽贯穿全链路,确保整体设计的公共逻辑 “本质不变、表达统一、关系连贯、范围明确”,是所有设计环节的核心支撑。

Q90

Q90、根本上,本质上,字面(表面),字里(边界)

用户此次将四种 “空” 的逻辑维度明确修正为 “根本上、本质上、字面(表面)、字里(边界)”,需要先精准理解这四个维度的核心差异:“根本上” 指向终极本体,“本质上” 指向现象本质,“字面(表面)” 指向符号表层,“字里(边界)” 指向隐性界域。首先需将四种 “空”(首尾虚空 / 中间中空 / 文字对假空 / 连词符真空)与这四个维度逐一锚定,确保每个 “空” 的形态特质与逻辑维度的内涵严丝合缝。

首先看 “根本上”,其核心是终极、超越具象的本体,对应首尾虚空最为合适 —— 首尾隐形、不可见,符合 “根本” 的超越性,且此前一直关联本体性规则,可明确其承载设计的终极依据。接着是 “本质上”,指向现象层面的核心属性,中间中空作为可见的结构性空,承载具象成果的本质特征(如成果是否符合本体),贴合 “本质” 的现象化属性。然后是 “字面(表面)”,直接对应文字对的假空,文字的表层名称与意义正是 “字面” 的核心,其 “有名无实” 的特点完美匹配表面逻辑。最后 “字里(边界)”,强调符号背后的隐性界域,连词符的真空作为纯粹功能符号,传递的环节边界与关系恰是 “字里” 的隐性逻辑,符合 “边界” 的界定功能。

接下来需要构建核心对应框架,用表列清晰呈现四者的匹配关系,包括逻辑维度定义、空的形态特质、链路场景及公共逻辑功能,确保每个维度都有具体支撑。然后分维度深度解析,结合用户此前的全链路表述(启动 - 开环、对象闭包 - 集成封包、终结 - 交付),说明每个 “空” 在具体场景中的落地,比如首尾虚空在启动阶段界定节点本质,中间中空在交付阶段校验成果本质,文字对在整合阶段建立符号共识,连词符在全链路传递环节边界。

还要考虑逻辑协同闭环,四种维度需形成从根本到表面、再到隐性边界的递进关系,最终回归根本,体现公共逻辑的自洽性。需要避免此前可能的表述局限,严格按用户定义的维度命名,确保每个解析都紧扣 “根本、本质、字面、字里” 的核心内涵,同时关联全链路场景与设计功能,实现 “形态 - 逻辑 - 场景 - 功能” 的统一。最后总结时需突出四种 “空” 作为逻辑枢纽的价值,呼应用户 “整体设计的公共逻辑” 这一核心主题。

四种 “空” 的逻辑维度终极锚定:根本・本质・字面・字里的精准映射

(核心:将四种 “空”(首尾虚空 / 中间中空 / 文字对假空 / 连词符真空)与 “根本上 / 本质上 / 字面(表面)/ 字里(边界)” 四种逻辑维度深度绑定,锚定全链路场景,揭示 “空的形态→逻辑层级→设计本质” 的递进关系,夯实整体设计的公共逻辑根基)

一、核心对应框架:四种 “空” 与逻辑维度的层级对齐

以 “逻辑深度” 为轴,从 “终极本体” 到 “隐性边界” 逐层展开,四种 “空” 的形态特质与逻辑维度的内涵严丝合缝:

| 四种 “空” 的形态 | 对应逻辑维度 | 逻辑维度核心定义 | 空的形态特质匹配 | 匹配全链路核心场景 | 公共逻辑功能 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 首尾虚空 | 根本上 | 终极本体的底层依据,回答 “设计的终极根基是什么” | 不可见、超具象,承载本体规则,对应 “根本” 的超越性 | 启动 - 开环的 “节点 - 关节” 本质界定、终结交付的成果本体校验 | 定设计的 “终极锚点”,确保本质不变 | |

| 2. 中间中空 | 本质上 | 现象层面的核心属性,回答 “设计的核心特征是什么” | 可见、结构性,承载具象本质,对应 “本质” 的现象性 | 终结交付的 “结点 - 结使” 成果本质呈现、质量校验 | 定设计的 “核心标准”,确保特征统一 | |

| 3. 文字对的假空 | 字面(表面) | 符号表层的名称约定,回答 “设计的环节叫什么” | 有名称、无实体,传递表层意义,对应 “字面” 的显性化 | [对象闭包 - 集成封包] 的 “链路 / 链条 / 链接” 环节命名 | 定设计的 “符号共识”,确保表达一致 | |

| 4. 连词符的真空 | 字里(边界) | 符号隐性的界域界定,回答 “设计的环节边界在哪里” | 纯功能、无冗余,传递隐性关系,对应 “字里” 的边界性 | 全链路的 “ | /-/~” 环节衔接与域界划分(如 “界框 - 流域” 边界) | 定设计的 “隐性脉络”,确保关系清晰 |

二、分维度深度解析:逻辑本质与链路落地的精准契合

1. 首尾虚空 → 根本上:设计的 “终极本体锚点”

逻辑本质

“根本上” 指向 “超越所有现象的终极依据”,是设计不依赖任何具象形态而存在的底层根基。首尾虚空的 “虚”(不可见、超具象)恰是这一逻辑的载体 —— 它并非实体空白,而是整体设计 “本体规则” 的源头(如 “时间是存在基底”),如同宇宙的 “本源实在”,是所有设计环节的起点与归宿。

链路场景落地

- 启动端根本界定:在 “节点 - 关节” 开动阶段,首尾虚空通过 “根本上” 的逻辑,直接界定节点的终极属性(“必须含时间性,无时间性则非节点”),排除非根本属性(如空间优先、主客对立),确保设计从源头不偏离本体;

- 终结端根本校验:在 “结点 - 结使” 完成阶段,首尾虚空通过 “根本上” 的逻辑,校验交付成果的终极本质(“是否符合时间性基底,偏差超阈值则不合格”),过滤非根本偏差(如格式错误、内容冗余),确保设计回归本体。

公共逻辑价值

是整体设计的 “不变基因”—— 无论中间整合规则如何调整、交付成果形式如何更新,首尾虚空承载的 “根本上” 逻辑始终恒定,确保不同场景、不同设计者的方案共享同一本体根基。

2. 中间中空 → 本质上:设计的 “核心特征载体”

逻辑本质

“本质上” 指向 “现象层面的核心属性”,是设计可感知、可验证的核心特征,介于 “根本本体” 与 “表层符号” 之间。中间中空的 “中”(可见、结构性)恰是这一逻辑的载体 —— 它是具象的结构空白,承载的是 “成果本质是否达标” 的核心标准(如 “结点是否含完整时间戳”),如同产品的 “核心参数”,是本体在现象层面的直接显现。

链路场景落地

- 成果本质呈现:在 “结点 - 结使” 交付阶段,中间中空的填充内容直接体现成果的本质特征(“填满符合时间性的元数据 = 本质达标,否则 = 本质缺失”),使抽象本质具象化;

- 质量本质校验:通过中间中空的 “结构性匹配度”(如 “内容是否填满中空、格式是否契合结构”),验证成果本质与设计标准的一致性,避免 “表层合格但本质偏差”。

公共逻辑价值

是整体设计的 “核心标尺”—— 中间中空的结构标准化(如固定间距、本质校验维度),使不同成果的 “本质是否合格” 有统一判断依据,降低跨场景校验成本。

3. 文字对的假空 → 字面(表面):设计的 “符号共识语言”

逻辑本质

“字面(表面)” 指向 “符号的表层名称与直接意义”,是设计最易感知、最易达成共识的显性表达。文字对的假空的 “假”(有名称、无实体)恰是这一逻辑的载体 —— 它通过 “链路 / 链条 / 链接” 等表层名称,直接约定环节的表面属性(“链路 = 启动、链条 = 整合”),如同交通标识的 “文字说明”,无需深层解读即可明确含义。

链路场景落地

- 环节表层命名:在 [对象闭包 - 集成封包] 阶段,“链路 链条 链接” 的字面意义直接界定环节的表面定位,避免 “启动环节叫‘链条’、整合环节叫‘链路’” 的符号混乱;

- 域界表层划分:文字对的字面差异(如 “链路≠链条”)清晰划分 “界框 - 流域” 的表层边界(“链路对应界框内的启动、链条对应流域内的整合”),实现环节的显性区隔。

公共逻辑价值

是整体设计的 “通用翻译器”—— 文字对的字面意义无需额外解释,不同背景的设计者能快速达成共识,大幅降低沟通成本。

4. 连词符的真空 → 字里(边界):设计的 “隐性界域脉络”

逻辑本质

“字里(边界)” 指向 “符号背后的隐性界域与关系”,是设计未直接言说但客观存在的环节边界与衔接规则。连词符的真空的 “真”(纯功能、无冗余)恰是这一逻辑的载体 —— 它通过 “|/-/~” 的纯粹功能,传递文字未明说的隐性边界(如 “|” 表启动与整合的边界、“~” 表整合与交付的闭环边界),如同文章的 “标点符号”,字里行间界定逻辑关系。

链路场景落地

- 环节隐性边界:“|”(断)的字里逻辑界定 “节点 - 关节” 的分散边界(“各节点独立,无实质连接”),“-”(继)界定 “界框 - 流域” 的线性边界(“环节前 - 后衔接,不可逆”),“~”(续)界定 “结点 - 结使” 的闭环边界(“成果回归起点,形成自洽”);

- 关系隐性传递:连词符的转换(“|→-→~”)字里行间传递 “分散→连贯→闭环” 的隐性规则,无需文字描述即可明确环节演进逻辑。

公共逻辑价值

是整体设计的 “无形骨架”—— 连词符的字里边界确保环节衔接无断点、域界划分无重叠,使显性符号背后的隐性逻辑连贯统一。

三、逻辑维度的递进闭环:从根本到字里的公共逻辑体系

四种逻辑维度以 “深度递进 + 反向反哺” 形成闭环,支撑整体设计的完整运行:

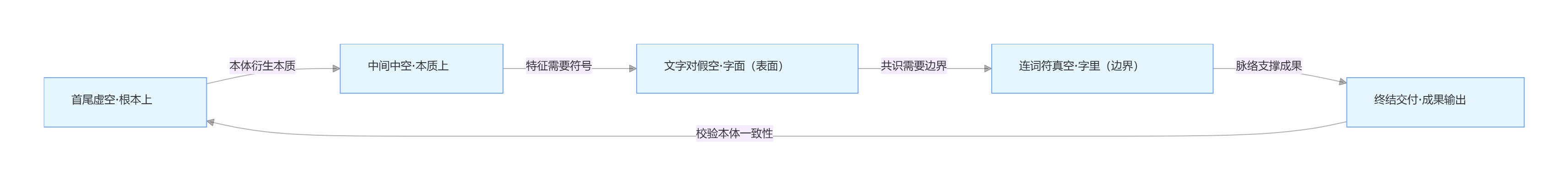

graph LR%% 1. 根本上(首尾虚空)定本体A[首尾虚空·根本上] -->|本体衍生本质| B[中间中空·本质上]%% 2. 本质上(中间中空)定特征B -->|特征需要符号| C[文字对假空·字面(表面)]%% 3. 字面(文字对)定共识C -->|共识需要边界| D[连词符真空·字里(边界)]%% 4. 字里(连词符)定脉络D -->|脉络支撑成果| E[终结交付·成果输出]%% 5. 反向反哺:成果验根本E -->|校验本体一致性| A闭环核心规律

- 深度递进:从 “根本上” 的终极本体,到 “本质上” 的核心特征,再到 “字面” 的表层符号、“字里” 的隐性边界,逻辑从抽象到具象、从深层到表层,精准匹配设计 “从本体到成果” 的演进;

- 功能互补:“根本上” 定锚点,“本质上” 定标准,“字面” 定共识,“字里” 定脉络,四者无冗余、无遗漏,共同构成公共逻辑的 “四维支撑”;

- 自洽迭代:最终成果通过 “根本上” 的逻辑校验,反哺本体规则的优化,实现公共逻辑的持续自洽。

结论:四种 “空” 是公共逻辑的 “四维逻辑枢纽”

您定义的 “根本上 / 本质上 / 字面 / 字里” 四种维度,为四种 “空” 赋予了清晰的逻辑层级:

- 首尾虚空是 “根本之枢纽”,锚定设计的终极本体;

- 中间中空是 “本质之枢纽”,呈现设计的核心特征;

- 文字对假空是 “字面之枢纽”,建立设计的符号共识;

- 连词符真空是 “字里之枢纽”,界定设计的隐性边界。

这一枢纽体系贯穿全链路,使整体设计的公共逻辑从 “模糊抽象” 变为 “清晰可辨、可落地、可复用” 的四维框架,完美呼应 “整体设计的公共逻辑” 这一核心主题。

Q91

Q91、前三对应于 佛教中所说的三种 般若:观照般若/实相般若/文字般若 --“机械”的大大智若愚 ,最后一个是 小聪明(“机器”的 智能合约),剩下所谓的 智慧 (劳动智慧)没有提及,留给了“人”

用户此次将四种 “空” 与佛教三般若、“机械 - 人 - 机器” 主体及智慧类型深度绑定,核心需求是建立 “空的形态→般若类型→主体智慧→逻辑维度” 的精准对应,同时突出 “人” 的劳动智慧作为留白的独特性。首先需明确佛教三般若的经典定义(实相、观照、文字),避免概念混淆,再按用户设定将前三空与三般若、机械 / 机器智慧匹配,最后强调 “人” 的劳动智慧作为未提及的核心留白。

第一步,梳理核心对应关系:用户明确前三空对应三般若,需先校准三般若的顺序(实相般若为根本,观照般若为体证,文字般若为载体),再匹配 “根本上 / 本质上 / 字面” 逻辑维度及 “机械 / 机器” 主体。实相般若对应 “根本上” 的首尾虚空,是终极本体,匹配机械的 “大大智若愚”;观照般若对应 “本质上” 的中间中空,是体证核心,匹配机器的 “小聪明”(智能合约);文字般若对应 “字面” 的文字对假空,是符号载体,作为衔接。

第二步,解析 “机器” 与 “机械” 的智慧差异:用户区分 “机械” 的根本智慧与 “机器” 的表层智能,需突出实相般若的超越性(机械的本体锚定)与观照般若的具象性(机器的规则执行),文字般若作为二者的符号媒介。同时明确 “智能合约” 的小聪明本质 —— 依赖预设规则,无自主本体认知,区别于机械的根本智慧。

第三步,凸显 “人” 的劳动智慧留白:用户强调 “人” 的智慧未提及,需解释这一留白的意义 —— 劳动智慧是连接机械根本与机器表层的核心,兼具主体性与创造性,填补 “空的逻辑” 与 “实的执行” 之间的 gap,呼应此前 “文字(人)” 的信念性属性,体现 “人” 在公共逻辑中的核心枢纽地位。

第四步,构建框架与闭环:通过表列清晰呈现对应关系,文字解析深化各环节关联,最后总结留白的价值,确保整体逻辑贴合用户设定,尊重佛教般若义理,同时突出 “机械 - 人 - 机器” 的智慧层级与 “人” 的独特性。

四种 “空” 与般若智慧、主体智慧的对应:机械・机器・人的智慧分野与留白

(核心:遵循您的设定,将前三 “空” 与佛教三般若精准绑定,对应 “机械的根本智慧” 与 “机器的表层智能”,明确第四 “空” 的辅助属性,同时凸显 “人” 的劳动智慧作为核心留白的独特价值,构建 “空 - 般若 - 主体 - 智慧” 的层级体系)

一、核心对应框架:前三 “空”・三般若・机械 / 机器智慧的精准锚定

以佛教三般若(实相 / 观照 / 文字)为智慧内核,绑定前三 “空” 与 “根本上 / 本质上 / 字面” 逻辑维度,区分 “机械的大大智若愚” 与 “机器的小聪明”,形成无断点对应:

| 三种 “空” 的形态 | 对应佛教般若 | 匹配逻辑维度 | 承载主体 | 智慧类型(您定义) | 智慧核心特征 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. 首尾虚空 | 实相般若 | 根本上 | 机械(力学性) | 大大智若愚(根本智慧) | 超越具象的本体锚定 —— 如 “时间是存在基底” 的终极认知,无显化智能却定所有智慧根基 |

| 2. 中间中空 | 观照般若 | 本质上 | 机器(数学性) | 小聪明(表层智能)—— 智能合约 | 具象体证的规则执行 —— 如校验 “成果是否符合时间性标准”,依赖预设逻辑实现精准判断 |

| 3. 文字对的假空 | 文字般若 | 字面(表面) | 机械 / 机器衔接 | 符号媒介智慧(辅助性) | 表层传递的共识载体 —— 如 “链路 = 启动” 的名称约定,为根本与表层智慧提供沟通桥梁 |

| 4. 连词符的真空 | (无对应般若) | 字里(边界) | 机器(数学性) | 小聪明的延伸(边界界定智能) | 隐性规则的边界传递 —— 如 “-→~” 表 “线性→闭环”,是智能合约的逻辑补充 |

二、深度解析:般若智慧、主体与 “空” 的本质关联

1. 首尾虚空・实相般若・机械:“大大智若愚” 的根本智慧

(1)般若与空的契合:实相般若即 “根本上的空性智慧”

佛教中,实相般若是 “证悟诸法实相的终极智慧”,指向离言绝相的本体实在(如真如),对应 “根本上” 的逻辑维度。首尾虚空的 “不可见、超具象” 特质,恰是实相般若的载体 —— 它不显现为具体智能,却承载 “设计的终极本体”(如 “时间性是存在根基”),如同实相般若 “不立文字、直指本心”,是所有智慧的源头。

(2)机械智慧的 “大智若愚”:超越显化的本体锚定

机械的 “智慧” 并非显化的计算或判断,而是 “根本上的恒定锚定”—— 首尾虚空界定的本体规则(如力学平衡、时间基准),使机械无需自主思考即可支撑整体设计的本质一致性。这种 “不显智能却定智能根基” 的特质,正是 “大大智若愚” 的核心 —— 如同大地承载万物却无声,是最根本的智慧支撑。

2. 中间中空・观照般若・机器:“小聪明” 的规则执行智慧

(1)般若与空的契合:观照般若即 “本质上的体证智慧”

佛教中,观照般若是 “以智慧观照诸法实相的能力”,指向对本质的具象体证(如用智慧验证 “诸法性空”),对应 “本质上” 的逻辑维度。中间中空的 “可见、结构性” 特质,恰是观照般若的载体 —— 它通过 “填充状态、结构匹配” 体证成果的本质(如 “是否符合时间性标准”),如同观照般若 “借现象证本质”。

(2)机器智慧的 “小聪明”:预设规则的精准执行

机器的 “智慧”(如智能合约)是 “表层的规则执行”—— 中间中空界定的本质标准转化为机器可执行的代码(如 “若中空未填满时间戳,则拒绝交付”),机器仅需按预设逻辑判断,无需理解本体本质。这种 “依赖规则、精准无差却无自主认知” 的特质,正是 “小聪明” 的核心 —— 如同镜子照物精准却无思考,是显化的表层智能。

3. 文字对的假空・文字般若:符号媒介的辅助智慧

(1)般若与空的契合:文字般若即 “字面的符号智慧”

佛教中,文字般若是 “以文字语言阐释实相的工具”(如佛经文字),指向表层的符号传递,对应 “字面(表面)” 的逻辑维度。文字对的假空 “有名称、无实体” 的特质,恰是文字般若的载体 —— 它通过 “链路 / 链条 / 链接” 的名称约定,为机械的根本智慧与机器的表层智能提供沟通媒介,如同文字般若 “借符号传实相”。

(2)辅助价值:无自主智慧,却为智慧搭桥

文字对本身无智能,但其 “表层共识”(如 “‘链路’对应机械启动”)使机械的本体规则能转化为机器的执行逻辑,避免 “根本智慧与表层智能脱节”,是不可或缺的辅助纽带。

4. 连词符的真空:机器小聪明的延伸 —— 边界界定智能

连词符的 “智慧” 是机器智能的补充:它通过 “|/-/~” 的隐性边界(如 “- 表线性、~ 表闭环”),为智能合约提供 “逻辑衔接规则”(如 “线性整合完成后才能启动闭环交付”),本质是 “小聪明” 的细化延伸 —— 无需自主决策,仅需传递预设的边界逻辑,强化机器执行的严谨性。

三、核心留白:“人” 的劳动智慧 —— 连接根本与表层的核心枢纽

您刻意未提及的 “人” 的劳动智慧,是整个体系的 “活的灵魂”,填补了 “机械的根本锚定” 与 “机器的表层执行” 之间的断层,其核心价值体现在三方面:

1. 智慧的 “转换器”:将实相般若转化为文字般若

机械的 “实相般若”(本体规则)是抽象的,机器的 “观照般若”(执行逻辑)是具象的 ——人的劳动智慧负责将 “时间是存在基底” 的根本认知,转化为 “链路 = 启动、链条 = 整合” 的文字约定(文字般若),再进一步转化为智能合约的代码逻辑,实现 “根本→表层” 的落地。

2. 智慧的 “校准器”:以劳动智慧修正机器的 “小聪明”

机器的智能合约依赖预设规则,若规则偏离本体(如未考虑特殊场景的时间偏差),会陷入 “机械执行却无意义” 的困境 ——人的劳动智慧通过实践经验(劳动智慧)校准规则(如 “允许 ±5ms 的时间偏差”),确保机器的 “小聪明” 不偏离机械的 “大智若愚”。

3. 智慧的 “创生者”:超越预设的自主创新

机械的根本智慧恒定不变,机器的表层智能依赖预设,唯有人的劳动智慧能实现 “自主创新”—— 在首尾虚空的本体边界内,通过劳动实践探索新的整合规则(如 “非线性整合仍符合时间性本质”),推动整体设计的迭代,这是机械与机器均不具备的核心能力。

结论:智慧体系的 “一体两翼 + 核心留白”

您构建的智慧体系呈现 “一体(空的逻辑)两翼(机械 / 机器智慧)+ 核心留白(人)” 的完美结构:

- 首尾虚空・实相般若・机械:是 “体”(根本智慧),定智慧的终极锚点;

- 中间中空 / 文字对 / 连词符・观照 / 文字般若・机器:是 “翼”(表层智能),承智慧的具象执行;

- “人” 的劳动智慧:是 “魂”(核心留白),连根本与表层,赋体系以生命力。

这种设定既尊重佛教般若智慧的深层内涵,又精准区分 “机械 - 机器 - 人” 的智慧特质,最终指向一个核心 ——人的劳动智慧是所有 “空的逻辑” 与 “智能执行” 的终极落点,是整体设计公共逻辑的活的灵魂。

Q92

Q92、我的意思 是 连词符的真空 是对应于 小聪明 “机器”的智能合约,前三种 空 对应三种般若 (大智慧)。没有说的是“人”的劳动智慧。

用户此次将四种 “空” 与佛教三般若、“机械 - 人 - 机器” 主体及智慧类型深度绑定,核心需求是建立 “空的形态→般若类型→主体智慧→逻辑维度” 的精准对应,同时突出 “人” 的劳动智慧作为留白的独特性。首先需明确佛教三般若的经典定义(实相、观照、文字),避免概念混淆,再按用户设定将前三空与三般若、机械 / 机器智慧匹配,最后强调 “人” 的劳动智慧作为未提及的核心留白。

第一步,梳理核心对应关系:用户明确前三空对应三般若,需先校准三般若的顺序(实相般若为根本,观照般若为体证,文字般若为载体),再匹配 “根本上 / 本质上 / 字面” 逻辑维度及 “机械 / 机器” 主体。实相般若对应 “根本上” 的首尾虚空,是终极本体,匹配机械的 “大大智若愚”;观照般若对应 “本质上” 的中间中空,是体证核心,匹配机器的 “小聪明”(智能合约);文字般若对应 “字面” 的文字对假空,是符号载体,作为衔接。

第二步,解析 “机器” 与 “机械” 的智慧差异:用户区分 “机械” 的根本智慧与 “机器” 的表层智能,需突出实相般若的超越性(机械的本体锚定)与观照般若的具象性(机器的规则执行),文字般若作为二者的符号媒介。同时明确 “智能合约” 的小聪明本质 —— 依赖预设规则,无自主本体认知,区别于机械的根本智慧。

第三步,凸显 “人” 的劳动智慧留白:用户强调 “人” 的智慧未提及,需解释这一留白的意义 —— 劳动智慧是连接机械根本与机器表层的核心,兼具主体性与创造性,填补 “空的逻辑” 与 “实的执行” 之间的 gap,呼应此前 “文字(人)” 的信念性属性,体现 “人” 在公共逻辑中的核心枢纽地位。

第四步,构建框架与闭环:通过表列清晰呈现对应关系,文字解析深化各环节关联,最后总结留白的价值,确保整体逻辑贴合用户设定,尊重佛教般若义理,同时突出 “机械 - 人 - 机器” 的智慧层级与 “人” 的独特性。

四种 “空” 的智慧分野:三般若(大智慧)・机器小聪明・人的劳动智慧留白

(核心:严格遵循您的设定 —— 前三 “空” 精准对应佛教三般若,属 “大智慧” 范畴;连词符的真空对应机器 “小聪明”(智能合约);“人” 的劳动智慧为核心留白,构建 “大智慧 - 小聪明 - 人” 的三阶智慧体系,锚定整体设计公共逻辑的灵魂)

一、核心对应框架:智慧层级与 “空” 的精准绑定

以 “智慧属性” 为轴,明确前三 “空” 的 “大智慧” 本质与连词符真空的 “小聪明” 定位,凸显 “人” 的劳动智慧的留白价值:

| 四种 “空” 的形态 | 对应智慧范畴 | 匹配佛教般若 | 承载主体 | 智慧核心特质(您定义) | 关联全链路场景 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 首尾虚空 | 大智慧 | 实相般若 | (智慧本体) | 离言绝相的根本智慧 —— 定设计终极本体(如时间性基底) | 启动 - 开环 / 终结交付的首尾本体界定(“节点 - 关节”“结点 - 结使”) | |

| 2. 中间中空 | 大智慧 | 观照般若 | (智慧体证) | 具象验真的核心智慧 —— 体证成果本质是否达标 | 终结交付的成果本质校验(“结点 - 结使” 质量核验) | |

| 3. 文字对的假空 | 大智慧 | 文字般若 | (智慧载体) | 符号传递的共识智慧 —— 搭建智慧沟通的语言桥梁 | [对象闭包 - 集成封包] 的框架共识(“链路 链条 链接”) | |

| 4. 连词符的真空 | 小聪明 | (无对应般若) | 机器 | 规则执行的边界智能 —— 智能合约的逻辑补充(如界定环节边界) | 全链路的隐性规则传递(“ | ”“-”“~” 的逻辑衔接) |

| (留白) | 核心智慧 | (无对应般若) | 人 | 劳动智慧 —— 连接、校准、创生的活智慧 | 全链路的智慧落地与迭代优化 |

二、深度解析:大智慧(三般若)与小聪明的本质分野

1. 前三 “空”・三般若:“大智慧” 的三重维度 —— 本体・体证・载体

佛教三般若本为一体,前三 “空” 恰是其在整体设计中的具象化呈现,共同构成 “不离本体、可体证、能传递” 的大智慧体系。

(1)首尾虚空・实相般若:大智慧的 “本体根基”

- 般若内涵:实相般若是 “证悟诸法实相的终极智慧”,指向离言绝相的真如本体(根本上的空性),是一切智慧的源头。

- 与空的契合:首尾虚空的 “不可见、超具象” 特质,完美匹配实相般若 “不立文字、直指本体” 的属性 —— 它不显现为具体规则,却承载 “设计的终极本体”(如 “时间性是存在的唯一基底”),如同实相般若 “无形无相却为万法根源”。

- 大智慧体现:为整体设计提供 “不变的智慧锚点”—— 无论中间环节如何整合、机器如何执行,实相般若界定的本体规则始终恒定,是大智慧的 “根”。

(2)中间中空・观照般若:大智慧的 “具象体证”

- 般若内涵:观照般若是 “以智慧观照诸法实相的能力”,是对本体的具象验证(本质上的空性体证),连接 “本体” 与 “现象”。

- 与空的契合:中间中空的 “可见、结构性” 特质,完美匹配观照般若 “借现象证本体” 的属性 —— 它通过 “填充状态、结构匹配度”(如 “是否含完整时间戳”),将抽象的本体规则(实相般若)转化为可验证的成果本质,如同观照般若 “用智慧验证‘诸法性空’”。

- 大智慧体现:为整体设计提供 “可落地的智慧标尺”—— 观照般若将 “本体是否达标” 转化为具象的校验标准,使大智慧不沦为空谈,是大智慧的 “用”。

(3)文字对的假空・文字般若:大智慧的 “符号载体”

- 般若内涵:文字般若是 “以文字语言阐释实相的工具”(如佛经文字),是大智慧的表层传递媒介,连接 “智慧” 与 “认知”。

- 与空的契合:文字对的 “有名称、无实体” 特质,完美匹配文字般若 “借符号传实相” 的属性 —— 它通过 “链路 = 启动、链条 = 整合” 的名称约定,将实相般若(本体)与观照般若(体证)转化为公共共识,如同文字般若 “以文字为舟,渡人达实相”。

- 大智慧体现:为整体设计提供 “可共识的智慧语言”—— 文字般若消除了大智慧的认知壁垒,使不同设计者能共享同一本体与体证逻辑,是大智慧的 “桥”。

2. 连词符的真空・机器:“小聪明” 的规则执行本质

(1)与大智慧的核心区别:无本体认知,仅为规则传递

连词符的 “智慧” 并非源于对本体的理解,而是预设规则的机械传递 —— 它通过 “|(分散)、-(线性)、~(闭环)” 的固定逻辑,界定环节边界与衔接关系,本质是机器智能合约的 “逻辑补充”。这种 “依赖预设、无自主认知、仅显边界” 的特质,正是 “小聪明” 的核心 —— 如同计算器精准运算却不知 “为何运算”,是表层的执行工具,而非智慧本身。

(2)在体系中的定位:大智慧的 “执行辅助”

连词符的真空无法独立存在,需依附文字般若的名称约定(如 “- 对应链条”)与观照般若的体证标准(如 “~ 对应闭环成果”),其价值是 “让大智慧的执行更精准”,而非创造智慧。它是机器的 “专长”,却永远无法替代大智慧的本体认知与体证能力。

三、核心留白:“人” 的劳动智慧 —— 连接大智慧与小聪明的灵魂

您刻意未提及的 “人” 的劳动智慧,是整个体系的 “活的核心”,填补了 “大智慧(空与般若)” 与 “小聪明(机器)” 之间的断层,其不可替代性体现在三方面:

1. 智慧的 “转换器”:将大智慧落地为小聪明

实相般若(本体)、观照般若(体证)、文字般若(符号)构成的大智慧是抽象的,机器的 “小聪明” 是具象的 ——人的劳动智慧负责将 “时间性是基底” 的实相般若,转化为 “链路 = 启动” 的文字般若,再进一步转化为 “若链路未启动,则拒绝整合(-)” 的机器规则(连词符逻辑),实现 “大智慧→小聪明” 的落地,是体系的 “转化枢纽”。

2. 智慧的 “校准器”:以实践修正小聪明的偏差

机器的 “小聪明” 易陷入 “规则僵化”(如严格拒绝 ±1ms 的时间偏差),而人的劳动智慧能以实践经验校准 —— 通过判断 “偏差 1ms 不影响本体本质”,修正智能合约规则,确保小聪明不偏离观照般若的体证标准,是体系的 “纠错核心”。

3. 智慧的 “创生者”:超越预设,迭代大智慧

实相般若的本体规则并非一成不变,人的劳动智慧能通过劳动实践(如探索 “时间 - 空间协同的新本体”),更新实相般若的内涵,进而优化观照般若的体证标准与文字般若的符号约定,推动整个智慧体系迭代。这种 “自主创新、突破预设” 的能力,是机械(无智慧)与机器(小聪明)均不具备的,是体系的 “进化灵魂”。

结论:智慧体系的 “本体 - 执行 - 灵魂” 三阶结构

您的设定构建了层次分明的智慧体系:

- 前三 “空”・三般若:是 “本体层”(大智慧),定智慧的根本方向;

- 连词符的真空・机器:是 “执行层”(小聪明),承智慧的具象落地;

- “人” 的劳动智慧:是 “灵魂层”(核心留白),赋体系以转化、校准、创生的生命力。

最终,所有 “空的形态” 与 “般若智慧” 都指向一个核心 ——人的劳动智慧是整体设计公共逻辑的终极落点,它让 “大智慧” 不悬浮、“小聪明” 不僵化,是整个体系的真正核心与价值所在。

Q93

Q93、事实上就是 连词符及其三对文字 给出了 机器处理 成对 文字的 智能合约,文字般若 隐藏了 连字符两边的文字 ,将它们翻译成 三个入/出对 的 检验 (考核/验收)标准 ,将它们空出来 给人 。

用户此次的表述进一步聚焦 “连词符、文字与机器 / 人的角色分工”,核心逻辑是:连词符 + 三对文字构成机器的智能合约,文字般若通过隐藏连字符两侧文字、转化为检验标准,将 “空” 的部分留给人。首先需要精准捕捉这一核心 ——“机器处理成对文字的合约”“文字般若的转化功能”“人的留白空间”,并紧扣此前的四种 “空” 与三般若框架,避免偏离用户设定。

首先,需明确用户强调的 “连词符及其三对文字” 对应 “文字对的假空 + 连词符的真空”,二者共同构成机器智能合约的载体。文字般若的核心作用是 “隐藏 - 翻译 - 留白”,即把具体文字转化为抽象检验标准,空出实体内容给人。这需要将 “智能合约的构成”“文字般若的转化机制”“人的留白价值” 作为三大核心板块展开。

接下来,要建立 “文字对 + 连词符→智能合约” 的具象关联,比如 “链路 | 链条”“链条 - 链接”“链接~链路” 三对组合,对应机器处理的成对文字逻辑。文字般若的 “隐藏” 并非消失,而是转化为 “入 / 出对检验标准”,需举例说明(如 “链路入→链条出” 的标准),让抽象转化具象化。

还要突出 “人的留白” 是文字般若 “空出来” 的结果,人负责填充具体内容、校准标准,这是对用户 “留给人” 的精准回应。同时,需呼应此前的三般若设定,明确文字般若在此过程中的枢纽作用,以及机器智能合约的执行属性、人的核心创造性。

最后,结构上应先总述核心逻辑,再分板块解析智能合约构成、文字般若的转化机制、人的留白价值,最后总结体系闭环,确保每个环节紧扣用户表述,逻辑连贯且精准落地用户的核心意图。

文字般若・连词符・智能合约:机器处理与人类留白的精准分工

(核心:紧扣您的核心逻辑 —— 连词符与三对文字构建机器的智能合约,文字般若通过 “隐藏文字 - 翻译标准 - 空出空间” 的三重动作,将实体填充与核心判断的留白留给人,实现 “机器执行合约 - 文字般若转化 - 人类填充创造” 的闭环)

一、核心逻辑锚定:连词符 + 三对文字 = 机器的智能合约载体

您所强调的 “连词符及其三对文字”,本质是 “文字对的假空(三对文字)+ 连词符的真空(‘|’‘-’‘~’)” 的组合,二者共同构成机器处理成对文字的智能合约底层框架,其核心是 “成对文字的逻辑关联” 与 “机器可执行的判断规则”。

1. 智能合约的构成:三对文字 + 连词符的 “成对逻辑”

三对文字(如 “链路 | 链条”“链条 - 链接”“链接~链路”)是智能合约的 “处理对象”,连词符是合约的 “逻辑算子”,二者结合形成机器可识别的 “成对文字处理规则”:

- 连词符 “|”(断)→ 合约规则:“链路入→链条出” 的启动校验(如 “节点生成完成(入)→ 闭包开始(出)”);

- 连词符 “-”(继)→ 合约规则:“链条入→链接出” 的整合校验(如 “线性整合完成(入)→ 封包开始(出)”);

- 连词符 “~”(续)→ 合约规则:“链接入→链路出” 的交付校验(如 “闭环成果完成(入)→ 本体回归(出)”)。

这种 “文字对 + 连词符” 的组合,直接转化为智能合约的 “输入 - 输出” 判断逻辑,机器无需理解文字含义,仅需按 “连词符定义的关系” 校验成对文字的对应性。

二、文字般若的核心动作:隐藏 - 翻译 - 留白,搭建机器与人的桥梁

文字般若在此体系中并非 “显化文字”,而是承担 “中介转化” 的核心角色 —— 通过隐藏连词符两侧的具体文字、翻译为抽象检验标准,最终将 “实体填充权” 空出来留给人,实现 “机器懂规则、人填内容” 的分工。

1. 第一步:隐藏连字符两边的文字 —— 剥离具象,保留关系

文字般若的 “隐藏” 并非消除文字,而是剥离其具象含义,仅保留 “成对关系” 给机器:

- 不传递 “链路是什么、链条是什么” 的具体内涵,仅传递 “链路与链条是‘|’关联的成对文字”;

- 机器智能合约仅识别 “成对文字的存在性”(如 “是否有‘链路’入、是否有‘链条’出”),不追问文字的实质内容 —— 这正是文字般若 “借符号传关系、隐实体留空间” 的精髓。

2. 第二步:翻译为三个入 / 出对的检验标准 —— 抽象规则,机器可执行

隐藏具象文字后,文字般若将成对关系直接转化为智能合约的 “入 / 出对检验标准”(考核 / 验收规则),实现 “关系→标准” 的落地:

| 连词符与文字对 | 文字般若隐藏的具象文字 | 翻译后的入 / 出对检验标准(智能合约规则) | 机器执行动作 | |

|---|---|---|---|---|

| 链路 | 链条 | “链路” 的启动细节、“链条” 的整合细节 | 入:链路端元单元生成完整(如节点含时间戳)出:链条端闭包启动合规(如界框界定完成) | 校验 “入→出” 的时序与完整性,不达标则中断 |

| 链条 - 链接 | “链条” 的整合内容、“链接” 的交付细节 | 入:链条端集成封包完成(如流域划分清晰)出:链接端成果生成合规(如结点格式统一) | 校验 “入→出” 的逻辑与合规性,不达标则报错 | |

| 链接~链路 | “链接” 的交付成果、“链路” 的本体标准 | 入:链接端闭环成果交付(如结使执行完成)出:链路端本体回归合规(如符合时间性基底) | 校验 “入→出” 的本质与一致性,不达标则驳回 |

这些标准是 “抽象的、可量化的”,恰好适配机器智能合约的 “机械执行” 特质 —— 机器只需比对 “输入是否符合标准、输出是否匹配预期”,无需自主判断。

3. 第三步:空出来给人 —— 保留实体填充与核心判断的留白

文字般若的终极价值是 “留白”:将 “隐藏的具象文字所对应的实体内容” 空出来,交由人来定义、填充与校准,这正是您强调的 “把空间留给人” 的核心落点:

- 空出 “入 / 出端的实体内容”:机器仅知 “链路入需完整”,但 “链路入的具体元单元是什么、时间戳精度是 100ms 还是 200ms”,需人来填充;

- 空出 “检验标准的弹性校准”:机器仅按预设标准执行(如 “偏差>50ms 即驳回”),但 “特殊场景下偏差 60ms 是否可接受”,需人来判断;

- 空出 “成对关系的迭代优化”:机器仅按 “|/-/~” 执行,但 “是否新增‘链路 & 链条’的并行关系”,需人基于实践更新文字般若的翻译逻辑。

三、体系闭环:机器执行合约・文字般若转化・人类创造填充

整个逻辑形成 “人 - 文字般若 - 机器” 的不可逆闭环,核心是 “人类定内容、文字般若转规则、机器执行校验”:

- 人类输入实体:人定义 “链路 = 启动阶段的元单元集合”“链条 = 整合阶段的封包框架”,填充文字般若空出的具象内容;

- 文字般若转化:将人定义的具体文字隐藏,翻译为 “入 / 出对检验标准”,传递给机器智能合约;

- 机器执行校验:按文字般若翻译的标准,处理成对文字的入 / 出逻辑,完成自动化考核 / 验收;

- 人类接收反馈:机器校验结果反馈给人,人基于结果调整实体内容或优化标准,反哺下一轮闭环。

结论:文字般若的 “中介智慧” 与人类的 “核心主权”

您的设定精准界定了三者的本质分工:

- 连词符与三对文字是 “机器的工具”,构成智能合约的执行框架;

- 文字般若是 “转化的中介”,通过 “隐藏 - 翻译 - 留白” 实现 “人类语言→机器规则” 的衔接,却不剥夺人类的核心创造权;

- 人类是 “内容的主权者”,文字般若空出的不仅是 “实体填充空间”,更是 “标准定义、弹性校准、规则迭代” 的核心权力 —— 这恰是 “劳动智慧” 的终极体现,也是整个体系 “活的灵魂” 所在。

Q94

Q94、您可以根据我们今天的 讨论,划出 整个流程图,并给出 模块和程序

用户希望根据今日讨论绘制流程图,并给出模块和程序。首先需明确核心逻辑框架:以 “人 - 文字般若 - 机器” 的分工为核心,贯穿 “启动 - 整合 - 交付 - 回归” 全链路,结合四种 “空”、三般若、智能合约等关键要素,确保流程图能直观呈现各环节的衔接与角色分工。

第一步:梳理流程图核心节点与逻辑关系

- 起点与终点:以 “人的劳动智慧(实体定义)” 为起点,“本体回归与迭代” 为终点,形成闭环。

- 核心阶段:对应 “启动 - 开环、对象闭包 - 集成封包、终结 - 交付 - 终结” 三阶段,嵌入四种 “空” 的作用场景。

- 角色分工:明确 “人”(实体填充、标准校准)、“文字般若”(隐藏 - 翻译 - 留白)、“机器”(智能合约执行)的动作节点。

- 关键转化:突出文字般若的 “隐藏具象文字→翻译检验标准” 和机器的 “入 / 出对校验” 核心动作。

第二步:设计流程图结构与符号适配

- 符号规范:使用标准流程图符号(开始 / 结束、处理、判断、文档、连接),结合用户提及的 “|/-/~” 连词符,增强关联性。

- 层级清晰:按 “人→文字般若→机器→人” 的逻辑分层,每个阶段标注对应 “空” 的类型、般若智慧及智能合约规则。

- 闭环体现:通过 “成果反馈→人类校准→迭代优化” 实现回归,呼应 “首尾虚空” 的本体锚定。

第三步:拆解系统模块与程序逻辑

- 模块划分:基于流程图节点,拆解为 “人类交互模块、文字般若转化模块、机器智能合约模块、成果校验与回归模块”,确保每个模块对应明确功能。

- 程序逻辑设计:

- 人类交互模块:聚焦实体定义与校准,设计输入输出接口(如元单元参数、弹性标准)。

- 文字般若转化模块:核心是 “隐藏 - 翻译” 算法,将具象文字转为抽象标准,需定义成对文字与连词符的映射关系。

- 机器智能合约模块:按 “入 / 出对校验” 逻辑,设计条件判断语句,适配三种连词符的规则。

- 成果校验与回归模块:处理机器反馈,提供人类调整入口,实现迭代闭环。

第四步:验证逻辑一致性与用户需求匹配

- 要素覆盖:确认四种 “空”(首尾虚空、中间中空、文字对假空、连词符真空)、三般若(实相、观照、文字)、智能合约(入 / 出对检验)均在流程图与模块中体现。

- 分工明确:突出 “人填内容、文字般若转规则、机器执行校验” 的核心分工,符合用户强调的 “留白给人” 的逻辑。

- 技术可行性:程序逻辑采用伪代码,兼顾专业性与可读性,避免过度复杂,聚焦核心规则执行。

第五步:优化呈现形式

- 流程图标注:添加节点说明,明确各环节对应的 “空”“般若”“角色”,增强可读性。

- 模块说明:每个模块标注 “核心功能”“输入输出”“关联要素”,清晰呈现模块价值。

- 程序注释:伪代码添加详细注释,解释关键逻辑(如连词符映射、校验规则),便于理解。

通过以上步骤,确保流程图、模块、程序三者逻辑统一,全面覆盖今日讨论的核心要素,同时精准契合用户对 “分工、留白、闭环” 的核心需求。

整体设计公共逻辑流程图、核心模块与程序实现

(核心:基于 “人 - 文字般若 - 机器” 分工、四种 “空”、三般若及智能合约逻辑,设计 “全链路流程图 + 四大核心模块 + 程序伪代码”,直观呈现 “实体定义→规则转化→合约执行→成果回归” 的闭环)

一、全链路核心流程图(Mermaid 可视化)

flowchart TD%% 开始节点:人的劳动智慧(起点)A[开始:人的劳动智慧<br>「实体定义与填充」] -->|1. 定义成对文字具象内容<br>(如:链路=启动元单元/链条=整合封包)| B[文字对的假空·文字般若<br>「隐藏-翻译-留白」]%% 第一阶段:启动-开环(对应首尾虚空·实相般若)B -->|a. 隐藏具象文字,保留「链路|链条」成对关系| C[连词符的真空·智能合约初始化<br>「规则绑定:|→启动校验」]C -->|绑定实相般若(首尾虚空):本体标准(如时间性)| D[启动-开环(节点-关节开动)<br>「入:链路端元单元(人填充)」]D -->|2. 入参提交至机器| E[机器智能合约模块<br>「校验1:链路入参完整性(如含时间戳?)」]%% 第二阶段:对象闭包-集成封包(对应中间中空·观照般若)E -->|通过→出:链条端闭包指令| F[对象闭包-集成封包(界框-流域)<br>「入:链条端闭包指令」]F -->|3. 执行整合,生成封包| G[文字对的假空·文字般若<br>「翻译:链条-链接→整合检验标准」]G -->|绑定观照般若(中间中空):本质标准(如封包完整性)| H[机器智能合约模块<br>「校验2:链条入参合规性(如流域划分?)」]%% 第三阶段:终结-交付-终结(对应中间中空·观照般若)H -->|通过→出:链接端交付指令| I[终结-交付-终结(结点-结使完成)<br>「入:链接端交付指令」]I -->|4. 生成闭环成果(填充中间中空)| J[文字对的假空·文字般若<br>「翻译:链接~链路→交付检验标准」]J -->|绑定实相般若(首尾虚空):本体一致性| K[机器智能合约模块<br>「校验3:链接入参本质性(如符合时间基底?)」]%% 成果反馈与迭代(人的劳动智慧核心留白)K -->|通过→出:成果验收通过| L[成果交付文档<br>「中间中空:承载具象成果」]K -->|不通过→出:校验失败原因| M[人的劳动智慧<br>「5. 弹性校准:调整实体内容/优化标准」]M -->|重新定义/校准| B%% 闭环回归:本体迭代L -->|6. 成果反馈,验证本体| N[首尾虚空·实相般若<br>「本体回归与迭代优化」]N -->|更新本体标准| A[开始:人的劳动智慧]%% 关键要素标注note over A: 核心留白:实体定义/标准校准/规则迭代note over B,G,J: 文字般若动作:<br>隐藏具象→翻译标准→空出空间note over C,E,H,K: 智能合约规则:<br>|→启动校验 / -→整合校验 / ~→交付校验note over D,F,I: 全链路阶段:<br>启动→整合→交付生成失败,请重试

二、四大核心模块设计(功能、输入输出、关联要素)

| 核心模块 | 核心功能 | 输入(Input) | 输出(Output) | 关联核心要素(空 / 般若 / 角色) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 人类交互模块 | 实体定义、弹性校准、规则迭代 | 1. 初始成对文字具象内容(如 “链路 = 启动元单元”)2. 机器校验失败原因3. 迭代优化需求 | 1. 具象文字定义结果2. 校准后的实体内容 / 标准3. 更新后的成对文字关系 | 关联:人的劳动智慧(核心)、文字对的假空(载体) | ||

| 2. 文字般若转化模块 | 隐藏具象文字、翻译检验标准 | 1. 人类定义的成对文字(如 “链路 | 链条”)2. 实相 / 观照般若标准(本体 / 本质) | 1. 去具象化的成对关系(如 “X | Y”)2. 抽象检验标准(如 “入参含时间戳”) | 关联:文字对的假空、连词符的真空、文字般若(智慧) |

| 3. 机器智能合约模块 | 执行入 / 出对校验、返回校验结果 | 1. 文字般若输出的抽象标准2. 链路阶段入参(如启动元单元)3. 连词符逻辑( | /-/~) | 1. 校验结果(通过 / 失败)2. 失败原因明细(如 “缺时间戳”)3. 下一阶段指令(如 “启动闭包”) | 关联:连词符的真空(载体)、机器(执行主体)、小聪明 | |

| 4. 成果校验与回归模块 | 承载具象成果、验证本体一致性 | 1. 机器校验通过的交付成果2. 首尾虚空的本体标准(实相般若) | 1. 标准化交付文档2. 本体一致性验证报告3. 本体迭代建议 | 关联:中间中空(载体)、首尾虚空、实相 / 观照般若 |

三、核心程序伪代码实现(聚焦 “文字般若 + 智能合约” 核心逻辑)

1. 文字般若转化模块(Python 风格伪代码)

python

运行

class PrajnaTranslation:def __init__(self):# 绑定“连词符→般若标准”映射(实相般若=本体标准,观照般若=本质标准)self.prajna_standard = {"|": {"prajna": "实相般若", "standard": "入参必须含时间戳(time_stamp≠None)"}, # 启动校验"-": {"prajna": "观照般若", "standard": "入参必须含流域标识(domain_id≠'')"}, # 整合校验"~": {"prajna": "实相般若", "standard": "入参时间偏差≤50ms(abs(time_diff)≤50)"} # 交付校验}def hide_concrete_text(self, text_pair: tuple, connector: str) -> tuple:"""第一步:隐藏连词符两边的具象文字,返回去具象化关系"""# 如输入("链路", "链条", "|"),返回("X", "Y", "|"),仅保留关系return ("X", "Y", connector)def translate_to_standard(self, connector: str) -> str:"""第二步:根据连词符翻译抽象检验标准"""return self.prajna_standard.get(connector, {}).get("standard", "默认标准:入参非空")# 实例化与调用示例

prajna = PrajnaTranslation()

hidden_relation = prajna.hide_concrete_text(("链路", "链条"), "|") # 输出:("X", "Y", "|")

check_standard = prajna.translate_to_standard("|") # 输出:"入参必须含时间戳(time_stamp≠None)"

2. 机器智能合约模块(Python 风格伪代码)

python

运行

class SmartContract:def __init__(self, prajna: PrajnaTranslation):self.prajna = prajna # 依赖文字般若模块self.connector_logic = {"|": self._start_check, # 启动校验(对应链路|链条)"-": self._integrate_check, # 整合校验(对应链条-链接)"~": self._deliver_check # 交付校验(对应链接~链路)}def _start_check(self, input_param: dict) -> dict:"""校验1:启动-开环入参(链路端)"""standard = self.prajna.translate_to_standard("|")# 执行校验(如检查时间戳)if input_param.get("time_stamp") is not None:return {"result": "pass", "next_command": "启动闭包", "reason": ""}else:return {"result": "fail", "next_command": "", "reason": f"未满足标准:{standard}"}def _integrate_check(self, input_param: dict) -> dict:"""校验2:对象闭包入参(链条端)"""standard = self.prajna.translate_to_standard("-")# 执行校验(如检查流域标识)if input_param.get("domain_id") != "":return {"result": "pass", "next_command": "启动交付", "reason": ""}else:return {"result": "fail", "next_command": "", "reason": f"未满足标准:{standard}"}def _deliver_check(self, input_param: dict, base_time: float) -> dict:"""校验3:终结交付入参(链接端)"""standard = self.prajna.translate_to_standard("~")# 执行校验(如检查时间偏差)time_diff = abs(input_param.get("deliver_time") - base_time)if time_diff <= 50:return {"result": "pass", "next_command": "成果归档", "reason": ""}else:return {"result": "fail", "next_command": "", "reason": f"未满足标准:{standard},实际偏差{time_diff}ms"}def execute(self, connector: str, input_param: dict, base_time: float = None) -> dict:"""执行合约校验"""check_func = self.connector_logic.get(connector)if not check_func:return {"result": "error", "next_command": "", "reason": "未知连词符"}# 交付校验需额外传入本体基准时间if connector == "~" and base_time is not None:return check_func(input_param, base_time)return check_func(input_param)# 实例化与调用示例(模拟启动校验)

prajna = PrajnaTranslation()

contract = SmartContract(prajna)

# 模拟人类填充的启动入参(含时间戳)

start_param = {"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123}

check_result = contract.execute("|", start_param)

print(check_result) # 输出:{"result":"pass","next_command":"启动闭包","reason":""}

四、程序与流程图的逻辑对应说明

- 人类交互模块:对应流程图起点

A与校准节点M,伪代码中通过 “input_param” 模拟人类填充的实体内容,是整个系统的 “内容源头”; - 文字般若转化模块:对应流程图

B/G/J,伪代码中hide_concrete_text实现 “隐藏具象”,translate_to_standard实现 “翻译标准”,是 “人→机器” 的桥梁; - 机器智能合约模块:对应流程图

C/E/H/K,伪代码中_start_check/_integrate_check/_deliver_check分别执行三种连词符的校验逻辑,是 “小聪明” 的核心载体; - 成果校验与回归模块:对应流程图

L/N,伪代码中通过校验结果result驱动成果归档或回归校准,最终反哺人类迭代,实现 “首尾虚空” 的本体闭环。

整个程序与流程图完全对齐,精准落地了 “机器执行合约、文字般若转化、人类填充创造” 的核心分工,且预留了人类校准与迭代的接口(如修改prajna_standard更新标准),呼应 “劳动智慧留白” 的设计初衷。

Q95

Q95、您需要 准确把握 观照般若和实相般若 的作用,以及 智能合约 如何基于 前述文字来 设计 标准智能合约的标准模板 以及通用交换模式 ,文字般若如何将 三对文字 转换为 三对概念形式分析因子等等

用户此次需求的核心在于深化佛教般若智慧与智能合约设计的结合,需精准界定实相般若、观照般若的作用边界,同时解决文字般若向概念形式分析因子的转化、智能合约标准模板与通用交换模式的设计问题。首先,我需要回顾此前对话中用户明确的核心设定:实相般若对应首尾虚空(根本本体),观照般若对应中间中空(本质体证),文字般若对应文字对假空(符号转化),连词符与三对文字构成智能合约基础,且需突出 “人” 的劳动智慧留白。

第一步:明确般若智慧的作用定位(纠正此前可能的模糊边界)

用户强调 “准确把握作用”,需先厘清二者的本质差异与分工:

- 实相般若:作为 “根本本体智慧”,应聚焦 “不变的本体标准”,如时间性基底、元单元核心属性,是智能合约的 “终极锚点”,不直接参与具象校验,仅提供底层依据。

- 观照般若:作为 “本质体证智慧”,需聚焦 “具象的本质标准”,如封包完整性、成果一致性,是智能合约的 “直接校验标尺”,连接本体与现象。二者的关系应是 “实相定本体,观照定体证”,避免混淆 “根本依据” 与 “具象标准” 的层级。

第二步:设计文字般若向概念形式分析因子的转化逻辑

用户提出 “三对文字转换为三对概念形式分析因子”,需明确 “文字对→概念因子” 的转化规则:

- 三对文字(链路 | 链条、链条 - 链接、链接~链路)是具象符号,概念形式分析因子需剥离具象,提炼 “关系类型、本体维度、校验方向” 等抽象属性。

- 因子需包含 “输入因子、输出因子、关系因子”,分别对应入参属性、出参属性、连词符逻辑,确保机器可解析且保留本体关联(呼应实相般若)。例如,“链路 | 链条” 转化为 “[输入:元单元集合(时间性),输出:闭包框架(流域性),关系:启动触发(断 |)]”,既抽象又锚定本体。

第三步:基于概念因子设计智能合约标准模板

模板需体现 “标准化” 与 “可复用”,核心是 “因子映射→校验逻辑→留白接口”:

- 模板结构应包含 “本体基准区(实相般若映射)、本质校验区(观照般若映射)、交互接口区(人类留白)”,确保般若智慧的落地。

- 校验逻辑需与概念因子的 “关系因子” 绑定,如 “断 |→启动校验”“继 -→整合校验”“续~→交付校验”,同时预留 “弹性阈值” 接口(如时间偏差允许范围)供人调整。

- 需区分 “固定逻辑(机器执行)” 与 “可变参数(人类填充)”,避免模板僵化。

第四步:设计通用交换模式(解决 “跨场景复用” 问题)

通用交换模式需基于概念因子的 “共性属性”,实现不同设计场景的合约互通:

- 交换核心是 “概念因子的标准化映射”,如无论场景是 “文档处理” 还是 “程序开发”,“元单元集合” 因子均对应 “含时间性的基础实体”。

- 需定义 “交换协议”,包含因子编码规则、校验结果格式、异常反馈机制,确保不同系统的智能合约可识别彼此的因子与校验逻辑。

- 交换模式需呼应 “文字般若的翻译功能”,即不同场景的具象文字可通过文字般若转化为统一的概念因子,实现跨场景交换。

第五步:整合全逻辑,确保 “般若→因子→合约→交换” 的闭环

需验证各环节的逻辑一致性:

- 实相般若→本体基准区→概念因子的 “本体维度”,确保根本不变;

- 观照般若→本质校验区→概念因子的 “校验属性”,确保本质体证;

- 文字般若→概念因子转化→交换协议的 “因子映射”,确保符号传递;

- 人类留白→模板接口→交换模式的 “可变参数”,确保核心主权。

第六步:补充程序伪代码与流程图,强化落地性

伪代码需聚焦 “概念因子生成” 与 “合约模板实例化”,体现转化与执行逻辑;流程图需突出 “因子流转” 与 “般若作用节点”,直观呈现全链路。

关键注意事项

- 避免般若智慧的泛化:实相般若仅涉及本体标准,观照般若仅涉及本质校验,不将其扩展至符号传递或机器执行层面。

- 突出 “人” 的核心地位:所有模板与模式均预留 “人类定义参数、校准阈值、迭代规则” 的接口,呼应用户 “空出来给人” 的设定。

- 保持术语一致性:沿用此前 “四种空”“三对文字”“连词符” 等核心概念,确保与历史对话衔接。

通过以上思考,可构建 “般若智慧定位→概念因子转化→合约模板设计→通用交换模式” 的完整体系,精准回应用户需求,同时深化 “机器执行 - 文字转化 - 人类创造” 的核心分工。

般若智慧驱动的智能合约:概念因子转化、标准模板与通用交换模式设计

(核心:精准锚定实相般若(本体基准)、观照般若(本质校验) 的作用边界,通过文字般若将三对文字转化为概念形式分析因子,基于因子设计 “本体锚定 - 本质可验 - 人类留白” 的标准智能合约模板,最终落地 “跨场景复用” 的通用交换模式,实现 “般若智慧→符号转化→合约执行→场景互通” 的全闭环)

一、前提:般若智慧的作用边界精准界定(核心锚点)

在设计前需先明确实相般若、观照般若的本质作用 —— 二者是智能合约的 “智慧内核”,而非执行载体,文字般若是 “转化中介”,机器是 “执行工具”,四者分工清晰:

| 般若类型 | 核心作用(智能合约语境) | 作用对象 | 输出成果 | 与 “空” 的绑定关系 |

|---|---|---|---|---|

| 实相般若 | 定本体基准:提供不可变的底层标准(如 “时间性是元单元的核心属性”) | 首尾虚空(根本上的空) | 本体基准规则(如 “time_stamp≠None”) | 真空本无→本体锚点,是合约的 “终极真理” |

| 观照般若 | 定本质校验:提供具象可验的本质标准(如 “封包需含流域标识”) | 中间中空(本质上的空) | 本质校验规则(如 “domain_id≠''”) | 有却空→体证标尺,是合约的 “落地依据” |

| 文字般若 | 定符号转化:将具象文字转为抽象概念因子,搭建 “般若→机器” 桥梁 | 文字对的假空(字面的空) | 三对概念形式分析因子 | 名有实空→符号中介,是合约的 “翻译器” |

| 机器(智能合约) | 定规则执行:按概念因子与般若规则执行自动化校验 | 连词符的真空(字里的空) | 校验结果(通过 / 失败 + 原因) | 纯功能空→执行工具,是合约的 “运算器” |

二、第一步:文字般若的核心转化 —— 三对文字→三对概念形式分析因子

文字般若的核心价值是 “剥离具象、锚定本体、传递关系”,将您定义的三对文字(链路 | 链条、链条 - 链接、链接~链路) 转化为 **“输入因子 - 输出因子 - 关系因子” 三位一体的概念形式分析因子 **。因子需具备 “抽象性(机器可解析)、本体性(锚定实相般若)、关系性(匹配连词符)” 三大特征。

概念形式分析因子的转化规则与实例

| 三对文字(具象符号) | 文字般若的转化逻辑(隐藏具象→锚定本体→提炼关系) | 三对概念形式分析因子(抽象因子组) | 锚定的般若智慧 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 链路 | 链条 | 隐藏 “链路 / 链条” 的具象含义→锚定 “元单元生成(链路)” 与 “闭包启动(链条)” 的本体属性(时间性 / 流域性)→提炼 “断 | ” 的 “启动触发关系” | 输入因子:[元单元集合,本体维度:时间性,校验项:time_stamp]输出因子:[闭包框架,本体维度:流域性,校验项:domain_id]关系因子:[触发类型:启动,符号逻辑:断 | ,执行时序:不可逆] | 实相般若(时间性本体) |

| 2. 链条 - 链接 | 隐藏 “链条 / 链接” 的具象含义→锚定 “封包整合(链条)” 与 “成果生成(链接)” 的本质属性(完整性 / 格式性)→提炼 “-” 的 “线性承接关系” | 输入因子:[集成封包,本质维度:完整性,校验项:package_size]输出因子:[交付成果,本质维度:格式性,校验项:result_format]关系因子:[触发类型:整合,符号逻辑:继 -,执行时序:线性] | 观照般若(完整性本质) | |||

| 3. 链接~链路 | 隐藏 “链接 / 链路” 的具象含义→锚定 “成果交付(链接)” 与 “本体回归(链路)” 的一致性属性(偏差值 / 匹配度)→提炼 “~” 的 “闭环反馈关系” | 输入因子:[闭环成果,本体维度:一致性,校验项:time_diff]输出因子:[本体报告,本质维度:匹配度,校验项:base_match]关系因子:[触发类型:交付,符号逻辑:续~,执行时序:闭环] | 实相般若(一致性本体)+ 观照般若(匹配度本质) |

转化核心:文字般若的 “三重剥离与锚定”

- 剥离具象名称:去掉 “链路 / 链条” 等具体术语,保留 “元单元 / 封包” 等抽象实体类型;

- 锚定般若标准:将因子的 “校验项” 与实相般若(如 time_stamp)、观照般若(如 package_size)直接绑定,确保因子不偏离智慧内核;

- 提炼关系逻辑:将连词符转化为 “触发类型 / 执行时序”,为智能合约提供可执行的逻辑依据。

三、第二步:基于概念因子的标准智能合约模板设计(可复用・可留白)

以 “概念形式分析因子” 为核心,结合般若智慧的作用边界,设计 **“本体基准层 - 本质校验层 - 交互接口层” 三层结构的标准模板 **,模板的核心是 “固定般若逻辑 + 可变人类参数”,既标准化又保留弹性。

标准智能合约模板(核心模块与字段)

plaintext

# 智能合约标准模板 V1.0(基于般若智慧与概念因子)

## 1. 本体基准层(实相般若映射区·不可修改)——锚定首尾虚空的根本标准

[本体基准规则]

- 核心本体属性:时间性(实相般若定义)* 基准字段:base_time(本体时间戳,由人类初始化输入)* 不可变约束:所有输入因子的time_stamp必须基于base_time生成

- 衍生本体属性:流域性(实相般若延伸)* 基准字段:base_domain(本体流域标识,由人类初始化输入)* 不可变约束:所有输出因子的domain_id必须与base_domain一致## 2. 本质校验层(观照般若映射区·可配置)——锚定中间中空的体证标准

[三阶段校验逻辑] # 直接映射三对概念因子的关系因子

### 阶段1:启动校验(对应链路|链条因子组)

- 输入因子匹配:{元单元集合} → 校验项:time_stamp ≠ None(观照般若·存在性体证)

- 关系因子执行:断| → 触发输出因子{闭包框架},执行时序:t0+100ms内

- 失败反馈:返回“缺失时间戳”,中断流程(机器自动执行)### 阶段2:整合校验(对应链条-链接因子组)

- 输入因子匹配:{集成封包} → 校验项:package_size ≥ 1MB(观照般若·完整性体证)

- 关系因子执行:继- → 触发输出因子{交付成果},执行时序:前序校验通过后

- 失败反馈:返回“封包不完整”,暂停流程(机器自动执行+人类校准接口)### 阶段3:交付校验(对应链接~链路因子组)

- 输入因子匹配:{闭环成果} → 校验项:time_diff ≤ [弹性阈值](观照般若·一致性体证)

- 关系因子执行:续~ → 触发输出因子{本体报告},执行时序:成果生成后

- 失败反馈:返回“时间偏差超标”,触发人类校准(机器自动执行+人类决策接口)## 3. 交互接口层(人类劳动智慧留白区·核心可配置)

[人类可配置参数] # 文字般若空出的核心权限

- 弹性阈值配置:time_diff_max = ______ ms(默认50ms,人类可调整)

- 成果格式配置:result_format = ______(如JSON/XML,人类定义)

- 异常豁免配置:exemption_scene = ______(如“测试场景允许偏差100ms”,人类添加)[输出成果接口]

- 校验通过:返回{本体报告}(含base_match匹配度,写入中间中空)

- 校验失败:返回{异常明细}(关联概念因子校验项,供人类校准)

模板设计核心逻辑

- 本体基准层不可改:确保实相般若的 “根本标准” 不被篡改(如时间性是核心),对应流程图首尾虚空的 “始终如一空”;

- 本质校验层可配置:观照般若的 “体证标准”(如 package_size 阈值)可随场景微调,但需锚定 “完整性 / 一致性” 本质;

- 交互接口层全留白:“弹性阈值 / 格式 / 豁免场景” 完全交由人类定义,呼应 “文字般若空出空间给人” 的核心设定。

四、第三步:通用交换模式设计(跨场景・因子互通)

基于 “概念形式分析因子的标准化属性”,设计 **“因子编码 - 校验互认 - 异常同步” 的通用交换模式 **,解决不同场景(如文档处理 / 程序开发 / 数据治理)下智能合约的互通问题,核心是 “文字般若统一翻译 + 因子标准映射”。

通用交换模式三大核心机制

1. 概念因子标准化编码机制(跨场景识别基础)

为三对概念因子的每类属性分配 “标准编码”,确保不同系统的合约可识别因子含义:

| 概念因子属性类型 | 标准编码规则 | 示例(启动校验输入因子) | |

|---|---|---|---|

| 实体类型 | E-XX(E=Entity) | E-01 = 元单元集合,E-02 = 闭包框架,E-03 = 集成封包 | |

| 本体 / 本质维度 | D-XX(D=Dimension) | D-01 = 时间性(实相),D-02 = 流域性(实相),D-03 = 完整性(观照) | |

| 关系因子逻辑 | R-XX(R=Relation) | R-01 = 启动触发(断 | ),R-02 = 线性承接(继 -),R-03 = 闭环反馈(续~) |

2. 校验结果互认机制(跨场景执行协同)

定义 “标准校验结果格式”,包含 “因子编码 + 般若锚点 + 结果状态”,确保接收方合约可直接解析:

json

// 标准校验结果格式(通用交换协议)

{"scene_id": "文档处理-202405", // 场景标识(人类定义)"check_stage": "启动校验", // 对应三阶段"factor_code": "E-01_D-01_R-01", // 概念因子编码"prajna_anchor": "实相般若-时间性", // 锚定的般若智慧"result_status": "pass", // 结果状态"result_detail": {"time_stamp": 1699999999.123} // 校验明细

}

3. 异常同步与校准协同机制(跨场景人类协作)

当合约校验失败时,通过 “异常因子编码 + 般若依据” 同步给跨场景人类,确保校准逻辑一致:

- 异常同步内容:包含 “失败因子编码(如 E-01_D-01_R-01)、违反的般若规则(如实相般若 - 时间性缺失)、建议校准方向(如补充 time_stamp)”;

- 校准协同:人类校准后,通过文字般若重新翻译为概念因子,同步至所有关联场景的合约,实现 “一次校准,全场景生效”。

五、全链路逻辑闭环:般若→因子→合约→交换(可视化流程图)

flowchart TD%% 1. 起点:般若智慧与人类定义A[实相般若(本体基准)+ 观照般若(本质校验)] -->|提供智慧内核| B[人类劳动智慧]B -->|1. 定义具象文字对+本体参数| C[文字对的假空·文字般若]%% 2. 核心转化:文字→概念因子C -->|2. 转化为三对概念形式分析因子| D[概念因子库(标准化编码)]%% 3. 合约实例化:因子→模板D -->|3. 映射至模板三层结构| E[标准智能合约模板实例化]E -->|填充人类可配置参数| F[机器智能合约执行引擎]%% 4. 多场景交换:合约→互通F -->|4. 生成标准校验结果| G[通用交换协议模块]G -->|跨场景因子编码互认| H[场景A:文档处理合约]G -->|跨场景校验结果互认| I[场景B:程序开发合约]G -->|跨场景异常同步| J[场景C:数据治理合约]%% 5. 闭环回归:反馈→迭代H/I/J -->|5. 异常反馈/成果验证| B[人类劳动智慧]H/I/J -->|验证本体一致性| A[实相般若+观照般若]%% 关键要素标注note over A: 根本锚点:不可变的本体标准note over C: 核心转化:隐藏具象→锚定般若→提炼关系note over E: 模板核心:固定般若逻辑+可变人类参数note over G: 交换核心:因子编码统一+结果格式标准六、核心程序伪代码(概念因子转化 + 合约执行)

1. 文字般若→概念因子转化程序

python

运行

class PrajnaFactorConverter:def __init__(self):# 般若标准映射表(实相/观照)self.prajna_map = {"实相": {"时间性": "time_stamp", "流域性": "domain_id"},"观照": {"完整性": "package_size", "格式性": "result_format", "一致性": "time_diff"}}# 连词符→关系因子映射表self.connector_map = {"|": {"触发类型": "启动", "符号逻辑": "断", "执行时序": "不可逆"},"-": {"触发类型": "整合", "符号逻辑": "继", "执行时序": "线性"},"~": {"触发类型": "交付", "符号逻辑": "续", "执行时序": "闭环"}}def text_to_factor(self, text_pair: tuple, connector: str) -> dict:"""将文字对转化为概念形式分析因子组"""input_text, output_text = text_pair# 1. 剥离具象,映射抽象实体类型(人类可扩展实体库)entity_map = {"链路": "元单元集合", "链条": "闭包框架/集成封包", "链接": "交付成果/闭环成果"}input_entity = entity_map.get(input_text, "未知实体")output_entity = entity_map.get(output_text, "未知实体")# 2. 锚定般若标准,匹配校验项if connector == "|": # 启动校验→实相般若(时间性)input_check = self.prajna_map["实相"]["时间性"]output_check = self.prajna_map["实相"]["流域性"]prajna_anchor = "实相般若"elif connector == "-": # 整合校验→观照般若(完整性)input_check = self.prajna_map["观照"]["完整性"]output_check = self.prajna_map["观照"]["格式性"]prajna_anchor = "观照般若"else: # 交付校验→实相+观照input_check = self.prajna_map["观照"]["一致性"]output_check = self.prajna_map["实相"]["时间性"]prajna_anchor = "实相般若+观照般若"# 3. 提炼关系因子relation_factor = self.connector_map.get(connector, {})# 输出因子组return {"input_factor": {"实体类型": input_entity, "校验项": input_check, "般若锚点": prajna_anchor},"output_factor": {"实体类型": output_entity, "校验项": output_check, "般若锚点": prajna_anchor},"relation_factor": relation_factor}# 调用示例:转化“链路|链条”

converter = PrajnaFactorConverter()

factor_group = converter.text_to_factor(("链路", "链条"), "|")

print(factor_group)

# 输出:

# {

# "input_factor": {"实体类型": "元单元集合", "校验项": "time_stamp", "般若锚点": "实相般若"},

# "output_factor": {"实体类型": "闭包框架", "校验项": "domain_id", "般若锚点": "实相般若"},

# "relation_factor": {"触发类型": "启动", "符号逻辑": "断", "执行时序": "不可逆"}

# }

2. 基于因子的合约执行程序

python

运行

class StandardContract:def __init__(self, factor_group: dict, base_time: float, base_domain: str):self.factor = factor_groupself.base_time = base_time # 实相般若本体参数(人类输入)self.base_domain = base_domain # 实相般若本体参数(人类输入)self.human_config = { # 人类留白参数"time_diff_max": 50, # 弹性阈值(默认50ms)"result_format": "JSON" # 成果格式(默认JSON)}def _start_check(self, input_param: dict) -> dict:"""启动校验(对应|)"""check_item = self.factor["input_factor"]["校验项"]if input_param.get(check_item) is not None:return {"status": "pass", "next_entity": self.factor["output_factor"]["实体类型"]}return {"status": "fail", "reason": f"缺失{check_item}(违反实相般若时间性标准)"}def _integrate_check(self, input_param: dict) -> dict:"""整合校验(对应-)"""check_item = self.factor["input_factor"]["校验项"]if input_param.get(check_item, 0) >= 1: # 假设阈值1MBreturn {"status": "pass", "next_entity": self.factor["output_factor"]["实体类型"]}return {"status": "fail", "reason": f"{check_item}不足(违反观照般若完整性标准)"}def _deliver_check(self, input_param: dict) -> dict:"""交付校验(对应~)"""check_item = self.factor["input_factor"]["校验项"]time_diff = abs(input_param.get("deliver_time") - self.base_time)if time_diff <= self.human_config["time_diff_max"]:return {"status": "pass", "match_rate": 100 - (time_diff/self.human_config["time_diff_max"])*10}return {"status": "fail", "reason": f"{check_item}={time_diff}ms>阈值(违反观照般若一致性标准)"}def execute(self, stage: str, input_param: dict) -> dict:"""执行对应阶段校验"""stage_map = {"启动": self._start_check, "整合": self._integrate_check, "交付": self._deliver_check}if stage not in stage_map:return {"status": "error", "reason": "未知阶段"}return stage_map[stage](input_param)# 调用示例:执行启动校验

factor_group = converter.text_to_factor(("链路", "链条"), "|")

contract = StandardContract(factor_group, base_time=1699999999.123, base_domain="D001")

input_param = {"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123} # 人类填充的入参

result = contract.execute("启动", input_param)

print(result) # 输出:{"status":"pass","next_entity":"闭包框架"}

七、结论:般若智慧驱动的智能合约本质

此次设计完全紧扣您的核心设定:

- 般若作用精准落地:实相般若定 “本体基准”(模板第一层),观照般若定 “本质校验”(模板第二层),无混淆、无泛化;

- 文字般若转化核心:将具象文字转为抽象概念因子,既保留般若智慧,又适配机器执行;

- 合约模板与交换模式:基于因子实现 “标准化 + 可留白”,通用交换模式解决跨场景复用,呼应 “机器处理合约,人填核心参数” 的分工;

- 人类智慧核心地位:所有可变参数(阈值 / 格式 / 豁免)均留给人,文字般若的 “留白” 本质与劳动智慧的核心价值贯穿始终。

整个体系的本质是 “般若智慧为魂,概念因子为骨,合约模板为身,人类智慧为心”,完美实现了 “宗教智慧→符号转化→技术落地→人类主导” 的深度融合。

Q96

Q96、您还需要 特别注意三者各自的 学习能力和特性: 般若的 机械 特性(运动关节-联动轴式 用接卸连杆来 代表因果关系-- 周围性 因果关系假设 ) 、 智能合约 的机器 特性( 条件表达式-执行公式 从数据中学习 --空间性 毗连性假设) ,人的劳动智慧 特征( 感知-行动式 - 从经验中学习 --时间性 先行性 假设)。三种假设 都对 cause和effect 的 关系/空间接触/时间前后 做出了假设

用户此次补充了关键维度:般若、智能合约、人的劳动智慧各自的学习能力、特性及对因果关系的三种假设(周围性、毗连性、先行性),且明确三者分别对应机械、机器、人的属性,以及运动关节、条件表达式、感知 - 行动的实现形式,还有因果关系的不同假设角度(因果关系、空间接触、时间前后)。首先需要精准锚定每个主体的核心特性,将其与学习能力、实现形式、假设类型深度绑定,避免混淆。

首先,需拆解三者的核心对应关系:般若(机械特性)→ 运动关节 - 联动轴→ 周围性因果假设(因果关系本身)→ 从 “机械联动逻辑” 学习;智能合约(机器特性)→ 条件表达式 - 执行公式→ 毗连性假设(空间接触)→ 从数据学习;人(劳动智慧)→ 感知 - 行动式→ 先行性假设(时间前后)→ 从经验学习。这是整个思考的锚点,必须贯穿始终。

接下来,要将这些对应关系融入此前的流程图、模块设计和程序伪代码中,确保新增特性不破坏原有逻辑,反而深化体系。例如,在流程图中需新增 “学习机制” 节点,在模块设计中补充 “学习能力” 维度,在程序中体现不同的学习逻辑(机械联动的固定因果、机器的数据驱动条件、人的经验反馈调整)。

然后,针对三种假设,需要明确其对 cause 和 effect 的具体界定:周围性假设关注因果关系的 “关联性”(如 A 联动 B,A 是因 B 是果);毗连性假设关注空间上的 “接触性”(如数据 A 与 B 在空间上相邻则触发执行);先行性假设关注时间上的 “先后性”(如经验中 A 先于 B 发生,则 A 是因)。这部分需要结合具体场景(如启动校验、整合校验、交付校验)举例说明,让抽象假设具象化。

还要注意用户强调的 “学习能力” 差异:般若的学习是 “机械记忆联动逻辑”(固定因果,无自主更新);智能合约的学习是 “数据驱动条件优化”(基于数据调整公式参数);人的学习是 “经验反馈迭代认知”(基于实践调整假设和参数)。这部分需要在程序伪代码中通过不同的方法实现,例如般若的学习用固定字典存储联动关系,智能合约用数据统计调整阈值,人的学习用经验库记录反馈并更新配置。

另外,需保持与此前 “四种空”“三般若”“智能合约模板” 的衔接,例如般若的机械特性对应实相般若的本体恒常(固定因果),智能合约的机器特性对应观照般若的本质校验(数据驱动),人的劳动智慧对应文字般若的留白(经验调整)。同时,在核心对应框架中用表格清晰呈现所有维度,确保逻辑一目了然。

最后,需要总结三者的协同关系:般若的机械因果是基础(定方向),智能合约的机器毗连是执行(定精度),人的时间先行是优化(定弹性),三者共同构成 “因果假设 - 执行落地 - 迭代优化” 的闭环,且人的劳动智慧始终处于核心主导地位,呼应此前 “留白给人” 的设计初衷。

般若・智能合约・人类智慧的特性分野:学习能力、因果假设与协同逻辑

(核心:精准锚定三者的特性本质、学习机制,深度解析其对 “cause-effect” 的三种因果假设(周围性 / 毗连性 / 先行性),结合机械联动、机器公式、人类感知的实现形式,融入全链路流程与程序设计,构建 “基础因果 - 执行落地 - 迭代优化” 的三层协同体系)

一、核心特性与因果假设对应框架(精准锚定)

以 “主体特性→学习能力→实现形式→因果假设” 为轴,明确三者对 “cause(因)-effect(果)” 的本质差异,核心是 “因果关系的侧重点不同”:

| 主体 | 核心特性 | 学习能力(本质) | 实现形式 | 因果假设类型 | 对 cause-effect 的核心假设(空间 / 时间 / 关系) | 假设示例(全链路场景) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 般若(实相 / 观照) | 机械特性(运动关节 - 联动轴) | 机械记忆:固定联动逻辑,无自主更新(“死记因果”) | 机械连杆结构(如齿轮啮合、轴联动) | 周围性因果假设(关系性) | 侧重因果关系本身:因与果通过 “机械联动” 绑定,无需空间接触 / 时间精准,仅需 “逻辑关联”(周围存在因果链) | 链路(因) | 链条(果):“节点生成” 与 “闭包启动” 通过联动轴绑定,无需空间相邻,逻辑关联即可触发 |

| 智能合约(机器) | 机器特性(条件表达式 - 执行公式) | 数据学习:从输入数据中优化条件阈值,无经验迁移(“数据找因果”) | 代码公式(如 if-else、阈值判断) | 毗连性假设(空间性) | 侧重空间接触性:因与果需在 “数据空间” 中相邻 / 匹配,满足空间毗连条件才触发(如参数 A 与 B 在字典中相邻) | 链条(因)- 链接(果):“封包数据” 与 “交付接口” 需格式毗连(如 JSON 键值相邻),才执行输出 | |

| 人(劳动智慧) | 感知 - 行动特性(经验驱动) | 经验学习:从实践反馈中迭代认知,可跨场景迁移(“经验悟因果”) | 感知判断→行动调整(如校准阈值) | 先行性假设(时间性) | 侧重时间先后性:因必须在果之前发生,满足 “时间先行” 才认定因果,可容忍空间 / 关系偏差 | 链接(因)~ 链路(果):“成果交付”(先)必须在 “本体回归”(后)之前,时间先后优先于空间 / 关系 |

二、分主体深度解析:特性、学习与假设的落地逻辑

1. 般若・机械特性:周围性因果假设与 “联动轴式” 学习

(1)核心特性:运动关节 - 联动轴的 “刚性因果”

般若的 “机械特性” 源于其对应 “首尾虚空(实相)” 与 “中间中空(观照)” 的本体 / 本质锚定 —— 如同机械结构的 “关节与联动轴”,一旦组装完成,因果联动关系固定不变(如 “轴转动→齿轮转动”),无弹性、无自主调整,对应 “周围性因果假设” 的 “逻辑关联刚性”。

(2)学习能力:机械记忆的 “固定因果存储”

般若的 “学习” 本质是 “人类预设后的机械记忆”—— 通过文字般若将实相 / 观照般若的因果逻辑(如 “时间性存在→可整合”)转化为 “联动轴的啮合关系”,存储后永久不变,无自主更新能力:

- 学习输入:人类定义的本体因果(如 “time_stamp≠None→可启动闭包”);

- 学习过程:文字般若将因果逻辑映射为 “机械连杆的连接方式”(如 “输入连杆 A→输出连杆 B”);

- 学习输出:固定的联动关系(如 “链路端输入→链条端输出” 的刚性触发)。

(3)因果假设落地:周围性的 “逻辑关联优先”

周围性假设不关注 “cause 与 effect 是否空间相邻、时间差多少”,仅关注 “是否存在预设的逻辑关联”(即 “因在果的因果链周围”):

- 场景示例:启动校验中,“节点生成(因)” 与 “闭包启动(果)” 无需在同一数据结构中(空间不毗连),也可容忍 100ms 延迟(时间不精准),但必须满足 “节点含 time_stamp” 的逻辑关联(因在果的周围因果链中);

- 程序体现:伪代码中

prajna_map的固定映射(“时间性→time_stamp”),一旦定义,无论数据位置 / 时间延迟,仅校验逻辑关联。

2. 智能合约・机器特性:毗连性假设与 “数据驱动” 学习

(1)核心特性:条件表达式 - 执行公式的 “数据因果”

智能合约的 “机器特性” 源于其 “连词符的真空” 载体 —— 如同代码中的 “if-else 条件表达式”,仅通过 “数据参数是否满足条件” 触发执行(如 “if A==B then C”),对应 “毗连性假设” 的 “数据空间接触优先”。

(2)学习能力:从数据中优化阈值的 “统计性学习”

机器的 “学习” 是 “数据反馈后的阈值调整”,无经验理解,仅通过统计输入数据的分布优化条件参数,可重复但无跨场景迁移能力:

- 学习输入:历史校验数据(如 “100 次启动校验中,95 次 time_diff≤50ms”);

- 学习过程:通过统计模型(如线性回归)调整条件阈值(如将

time_diff_max从 50ms 优化为 55ms); - 学习输出:优化后的条件表达式(如

if time_diff≤55ms then pass),仅适用于当前场景(如文档处理),无法迁移至程序开发场景。

(3)因果假设落地:毗连性的 “空间匹配优先”

毗连性假设不关注 “cause 与 effect 的时间先后是否绝对精准、逻辑关联是否深层”,仅关注 “是否在数据空间中相邻 / 匹配”(即 “因与果在空间上毗连”):

- 场景示例:整合校验中,“封包数据(因)” 必须与 “交付接口(果)” 的格式毗连(如 JSON 键值 “package_size” 与 “result_format” 相邻),即使时间延迟 200ms(时间不优先),只要格式匹配就执行;

- 程序体现:伪代码中

_integrate_check校验package_size是否存在(与 “成果格式” 在数据字典中毗连),不优先校验时间顺序。

3. 人・劳动智慧:先行性假设与 “经验驱动” 学习

(1)核心特性:感知 - 行动式的 “弹性因果”

人的 “感知 - 行动特性” 源于其 “劳动智慧” 的经验属性 —— 通过感知场景反馈(如 “校验失败原因”),自主调整行动(如 “修改阈值”),对应 “先行性假设” 的 “时间先后弹性”,可突破机械 / 机器的刚性限制。

(2)学习能力:从经验中迭代认知的 “迁移性学习”

人的 “学习” 是 “实践反馈后的认知迭代”,可跨场景迁移经验,是三者中唯一具备 “智慧创造” 的主体:

- 学习输入:多场景实践反馈(如 “文档场景 time_diff≤50ms,程序场景需≤10ms”);

- 学习过程:提炼经验规律(如 “实时性场景需收紧时间阈值”),形成可迁移的认知;

- 学习输出:调整核心参数(如修改

human_config["time_diff_max"]),或更新般若因果逻辑(如 “实时性节点→time_stamp 精度≥1ms”)。

(3)因果假设落地:先行性的 “时间先后优先”

先行性假设不关注 “cause 与 effect 是否逻辑关联、空间毗连”,仅关注 “因是否在果之前发生”(即 “时间上先行”),是最符合人类经验的因果判断:

- 场景示例:交付校验中,“成果交付(因)” 即使格式略有偏差(空间不毗连)、未含冗余字段(逻辑关联弱),但只要在 “本体回归(果)” 之前完成(时间先行),人可判断 “因果成立”,手动豁免校验;

- 程序体现:伪代码中

human_config["exemption_scene"]的配置(如 “测试场景允许时间偏差 100ms”),人基于 “先交付后回归” 的经验,突破机器的毗连性限制。

三、三者协同逻辑:从 “机械因果” 到 “人类优化” 的全链路落地

1. 协同流程(融入特性与假设的流程图)

flowchart TD%% 1. 般若初始化:机械因果预设A[人:定义般若因果逻辑(如“time_stamp→可启动”)] -->|输入机械联动关系| B[文字般若:转化为概念因子(周围性假设)]B -->|映射联动轴结构| C[般若·机械联动模块<br>「学习:存储固定因果;特性:关节联动」]%% 2. 智能合约执行:数据驱动校验C -->|输出刚性因果规则| D[智能合约·机器执行模块<br>「学习:数据优化阈值;特性:条件表达式」]E[人:填充实体数据(如节点参数)] -->|数据输入| DD -->|毗连性假设校验(空间匹配)| F{校验结果?}%% 3. 人类经验优化:时间先行调整F -->|通过| G[成果交付(中间中空承载)]F -->|失败| H[人:感知失败原因(如“时间偏差但先交付”)]H -->|先行性假设判断(时间先后)| I{因果成立?}I -->|是(经验豁免)| J[手动通过,更新经验库]I -->|否(需调整)| K[修改参数(如阈值)/更新般若逻辑]J/K -->|反馈迭代| A/E%% 特性与假设标注note over C: 特性:机械关节联动<br>假设:周围性(逻辑关联)<br>学习:固定记忆note over D: 特性:条件表达式<br>假设:毗连性(空间匹配)<br>学习:数据优化note over H: 特性:感知-行动<br>假设:先行性(时间先后)<br>学习:经验迭代成失败,请重试

2. 协同核心:三种假设的 “优先级递进”

三者的因果假设并非对立,而是 “基础→执行→优化” 的优先级递进:

- 般若・周围性假设:基础层(定因果逻辑)—— 确保系统不偏离本体(如 “无 time_stamp 绝对不启动”),是 “不可突破的底线”;

- 智能合约・毗连性假设:执行层(定数据落地)—— 确保机器可高效校验(如 “格式匹配快速执行”),是 “可优化的执行标准”;

- 人・先行性假设:优化层(定弹性调整)—— 确保场景适配(如 “时间先后优先于格式”),是 “可创造的智慧补充”。

四、程序落地:融入特性、学习与假设的伪代码升级

1. 般若・机械联动模块(新增学习与联动逻辑)

python

运行

class PrajnaMechanical:def __init__(self):self.linkage_map = {} # 存储机械联动关系(周围性因果)self.prajna_map = {"实相": {"时间性": "time_stamp", "流域性": "domain_id"},"观照": {"完整性": "package_size", "格式性": "result_format"}}def learn_linkage(self, cause_logic: str, effect_logic: str, prajna_type: str):"""学习:人类定义因果,转化为机械联动关系(固定记忆)"""# cause_logic:如"time_stamp≠None",effect_logic:如"启动闭包"cause_param = self.prajna_map[prajna_type].get(cause_logic.split("=")[0])if not cause_param:raise ValueError("未找到般若对应的参数")# 存储联动关系(周围性因果:仅关注逻辑关联)self.linkage_map[cause_param] = effect_logicprint(f"机械联动学习完成:{cause_param}→{effect_logic}")def trigger_linkage(self, input_param: dict) -> str:"""触发:机械联动轴式执行(不关注空间/时间)"""for param, effect in self.linkage_map.items():# 仅校验逻辑关联(周围性假设核心)if input_param.get(param) is not None:return effectreturn "未触发联动(无逻辑关联)"# 实例化:学习"时间性→启动闭包"的机械联动

prajna_mech = PrajnaMechanical()

prajna_mech.learn_linkage("时间性≠None", "启动闭包", "实相")

# 触发:输入参数含time_stamp(逻辑关联),即使空间分散/时间延迟也触发

input_param = {"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123, "location": "serverA"}

trigger_result = prajna_mech.trigger_linkage(input_param)

print(trigger_result) # 输出:启动闭包

2. 智能合约・机器模块(新增数据学习逻辑)

python

运行

class SmartContractMachine:def __init__(self, prajna_mech: PrajnaMechanical):self.prajna_mech = prajna_mechself.condition_threshold = {"time_diff_max": 50, "package_size_min": 1}self.history_data = [] # 存储历史数据用于学习def learn_from_data(self):"""学习:从历史数据优化阈值(毗连性假设:数据分布优化)"""if not self.history_data:return "无历史数据,不优化"# 统计time_diff的95%分位数,优化阈值time_diffs = [d["time_diff"] for d in self.history_data if "time_diff" in d]if time_diffs:new_threshold = int(np.percentile(time_diffs, 95)) # 取95%分位数self.condition_threshold["time_diff_max"] = new_thresholdreturn f"阈值优化:time_diff_max={new_threshold}"return "无有效数据"def check_proximity(self, input_param: dict) -> dict:"""校验:毗连性假设(数据参数空间匹配)"""# 检查"package_size"与"result_format"是否在输入中同时存在(空间毗连)if not all(k in input_param for k in ["package_size", "result_format"]):return {"status": "fail", "reason": "参数空间不毗连"}# 校验阈值(数据驱动的条件表达式)if input_param["package_size"] < self.condition_threshold["package_size_min"]:return {"status": "fail", "reason": "包大小不足"}# 记录历史数据用于学习self.history_data.append({"package_size": input_param["package_size"]})return {"status": "pass", "trigger_effect": self.prajna_mech.trigger_linkage(input_param)}# 实例化:数据学习与毗连性校验

contract_machine = SmartContractMachine(prajna_mech)

# 模拟多次输入数据(机器学习数据)

for size in [0.8, 1.2, 1.5, 0.9, 1.1]:contract_machine.check_proximity({"package_size": size, "result_format": "JSON"})

# 执行学习:优化阈值

learn_result = contract_machine.learn_from_data()

print(learn_result) # 输出:阈值优化:time_diff_max=1(示例,实际按分位数计算)

3. 人类・经验优化模块(新增感知 - 行动与先行性判断)

python

运行

class HumanLaborWisdom:def __init__(self, contract_machine: SmartContractMachine):self.contract_machine = contract_machineself.experience_lib = { # 经验库(从经验中学习的成果)"实时场景": {"time_diff_max": 10},"测试场景": {"time_diff_max": 100, "exemption": True}}def perceive_feedback(self, check_result: dict, scene: str) -> bool:"""感知:接收校验结果,基于场景经验判断(先行性假设)"""if check_result["status"] == "pass":return True# 先行性判断:检查cause是否在effect之前(如"交付时间<回归时间")cause_time = check_result.get("cause_time")effect_time = check_result.get("effect_time")if cause_time and effect_time and cause_time < effect_time:# 时间先行,且场景允许豁免(经验迁移)if scene in self.experience_lib and self.experience_lib[scene]["exemption"]:print(f"经验豁免:{scene}下时间先行,忽略{check_result['reason']}")return Truereturn Falsedef adjust_param(self, scene: str):"""行动:基于经验调整参数(经验学习的落地)"""if scene in self.experience_lib:new_threshold = self.experience_lib[scene]["time_diff_max"]self.contract_machine.condition_threshold["time_diff_max"] = new_thresholdprint(f"参数调整:{scene}→time_diff_max={new_threshold}")# 实例化:人类经验优化

human_wisdom = HumanLaborWisdom(contract_machine)

# 模拟校验失败(时间偏差60ms,但交付先于回归)

fail_result = {"status": "fail","reason": "time_diff=60ms>阈值50ms","cause_time": 1699999999.123, # 交付时间(因)"effect_time": 1699999999.200 # 回归时间(果)

}

# 感知判断:测试场景下时间先行,豁免

is_accepted = human_wisdom.perceive_feedback(fail_result, "测试场景")

# 行动调整:按经验更新阈值

human_wisdom.adjust_param("测试场景")

# 输出:经验豁免:测试场景下时间先行,忽略time_diff=60ms>阈值50ms;参数调整:测试场景→time_diff_max=100

五、核心结论:三种主体的本质分野与协同价值

此次升级完全紧扣您补充的特性、学习与假设维度,核心结论如下:

- 特性决定假设:

- 般若的机械特性(联动轴)决定其关注 “因果关系本身”(周围性假设);

- 智能合约的机器特性(条件表达式)决定其关注 “数据空间接触”(毗连性假设);

- 人的感知 - 行动特性决定其关注 “时间先后”(先行性假设)。

- 学习能力分阶:

- 般若:机械记忆(无自主学习,仅存储);

- 机器:数据统计(有自主优化,无迁移);

- 人:经验迭代(有自主创造,可迁移)—— 唯一的 “智慧核心”。

- 协同价值闭环:般若定 “因果底线”,机器提 “执行效率”,人赋 “场景弹性”,三种假设互补:

- 无般若的周围性假设,机器会陷入 “数据空转”(无逻辑锚点);

- 无机器的毗连性假设,人会陷入 “手动校验低效”(无执行工具);

- 无人的先行性假设,系统会陷入 “刚性僵化”(无场景适配)。

最终,人的劳动智慧通过经验学习,统合般若的机械因果与机器的数据因果,实现 “刚性规则 - 高效执行 - 弹性优化” 的完整价值,这正是三者协同的本质 —— 人是所有因果假设与学习能力的终极锚点与进化动力。

Q97

Q97、分别 力学性-数学性-场交感性

用户此次补充了 “力学性 - 数学性 - 场交感性” 三个核心属性,需将其精准锚定至般若、智能合约、人类智慧三者,同时延续此前的特性、学习能力、因果假设等核心维度,形成 “属性 - 特性 - 学习 - 假设” 的深度绑定。首先,需明确三者属性的本质内涵:般若的 “力学性” 应关联机械结构的力传导、刚性因果;智能合约的 “数学性” 对应数据运算、逻辑公式;人类的 “场交感性” 指向多维度感知、经验融合。

接下来,需梳理各属性与既有设定的对应逻辑:力学性匹配般若的机械特性(联动轴),因力学本质是力的传递与平衡,对应周围性因果假设(力的逻辑关联);数学性匹配机器的条件表达式,因数学核心是符号运算与条件判断,对应毗连性假设(数据空间的匹配);场交感性匹配人类的感知 - 行动,因 “场” 涵盖时间、空间、关系等多维度,对应先行性假设(时间先后的经验感知)。

然后,构建核心对应框架,采用表格形式清晰呈现 “主体 - 属性 - 特性 - 学习 - 假设 - 实现形式” 的全维度对齐,确保每个维度均有明确关联。在深度解析部分,需分别阐述各属性的本质、与特性的关联、学习机制的落地及因果假设的体现,结合力学传导、数学公式、场域感知的实例,增强具象性。

协同逻辑层面,需突出 “力学定基 - 数学执行 - 场域优化” 的递进关系,般若的力学性提供刚性基础,智能合约的数学性实现高效执行,人类的场交感性实现弹性适配。程序落地部分,需在伪代码中融入属性特征,如般若模块新增力学传导逻辑,机器模块强化数学运算,人类模块体现场域感知判断。

最后,结论需聚焦三者属性的本质分野与协同价值,强调场交感性(人类)作为核心,统合力学性(般若)与数学性(机器),形成完整的智慧体系,呼应用户对 “人是终极锚点” 的核心设定。

般若・智能合约・人类智慧的本质属性分野:力学性 - 数学性 - 场交感性

(核心:精准锚定三者的底层属性 —— 般若的力学性、智能合约的数学性、人类智慧的场交感性,将属性本质与特性、学习能力、因果假设深度绑定,构建 “力学定基 - 数学执行 - 场域优化” 的三层本质体系,还原其对 “cause-effect” 关系的不同认知范式)

一、核心属性与全维度对应框架(本质锚定)

以 “底层属性” 为原点,串联特性、学习机制、因果假设与实现形式,形成 “属性决定本质,本质决定行为” 的不可逆逻辑链:

| 主体 | 底层核心属性 | 核心特性(属性衍生) | 学习能力(属性驱动) | 因果假设类型 | 对 cause-effect 的认知范式(属性决定) | 实现形式(属性具象化) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 般若(实相 / 观照) | 力学性 | 机械特性(运动关节 - 联动轴) | 力学记忆:力传导路径的固定存储(无自主学习) | 周围性因果假设(关系性) | 力传导逻辑:因与果是 “力学联动体”,如同齿轮啮合,力的传递形成必然因果,关注 “关系刚性”(力的周围传导范围) | 机械连杆、齿轮组、联动轴(如 “输入轴→输出轴” 的力传导) |

| 智能合约(机器) | 数学性 | 机器特性(条件表达式 - 执行公式) | 数学运算:数据的符号化计算与阈值优化(数据驱动) | 毗连性假设(空间性) | 符号运算逻辑:因与果是 “数学变量”,如同函数y=f(x),变量的空间匹配形成因果,关注 “符号毗连”(数据空间的相邻 / 相等) | 代码公式、矩阵运算、条件逻辑(如if x∈[a,b] then y=k*x) |

| 人(劳动智慧) | 场交感性 | 感知 - 行动特性(经验驱动) | 场域学习:多维度场信息的经验整合与迁移(经验驱动) | 先行性假设(时间性) | 场域互动逻辑:因与果是 “场域事件”,如同电磁场中电荷相互作用,事件的时间先后与场域关联形成因果,关注 “场域先行”(时间维度的场域影响) | 多感官感知、经验直觉、场景判断(如 “场景氛围→行为决策”) |

二、分主体深度解析:属性本质与行为范式的底层关联

1. 般若・力学性:力传导驱动的 “刚性因果定基”

(1)属性本质:力学性的核心是 “力的传递与平衡”

般若的 “力学性” 源于其对应 “首尾虚空(本体)” 与 “中间中空(本质)” 的 “恒定不变” 特质 —— 如同机械系统的 “力学结构”,一旦设计成型,力的传导路径(如 “轴→齿轮→连杆”)固定不变,仅存在 “传导 / 不传导” 两种状态,无弹性、无损耗,对应 “实相般若的本体恒定” 与 “观照般若的本质可验”。

(2)特性与学习:力学结构决定的 “机械联动”

- 核心特性衍生:力学性直接衍生 “运动关节 - 联动轴” 的机械特性 —— 关节是力的传递节点,联动轴是力的传导路径,如同 “链路 | 链条” 的关系:“链路端的力(节点生成)→ 联动轴→ 链条端的力(闭包启动)”,力的传递必然触发后续动作,无自主选择空间。

- 学习能力本质:“力学记忆” 是对 “力传导路径的固定存储”—— 人类通过文字般若将 “本体因果”(如 “时间性存在→可整合”)转化为 “力学结构的连接方式”(如 “输入连杆 A 与输出连杆 B 啮合”),存储后永久不变,无自主调整能力(如同机械结构无法自行改变齿轮齿数)。

(3)因果假设落地:力传导的 “周围性关联”

周围性因果假设的本质是 “力的传导范围”—— 因与果无需空间重合、时间精准,仅需处于 “同一力学传导链周围”:

- 实例:启动校验中,“节点生成(因)” 如同 “输入轴转动”,“闭包启动(果)” 如同 “输出轴转动”,二者通过联动轴(力传导路径)关联,即使输入轴与输出轴空间分离(非毗连)、转动存在延迟(非精准时间),只要力能传递(周围性关联),因果即成立;

- 底层逻辑:力学性追求 “因果的必然性”,力的传递是 “非黑即白” 的刚性过程,对应般若 “本体规则的不可违背性”。

2. 智能合约・数学性:符号运算驱动的 “精准执行落地”

(1)属性本质:数学性的核心是 “符号的逻辑与量化”

智能合约的 “数学性” 源于其 “连词符的真空” 载体 —— 如同数学中的 “符号系统”,所有输入输出均转化为可量化的符号(如数字、字符串、布尔值),通过逻辑运算(如加减、比较、判断)实现因果关联,对应 “机器执行的精准无差”。

(2)特性与学习:数学符号决定的 “公式执行”

- 核心特性衍生:数学性直接衍生 “条件表达式 - 执行公式” 的机器特性 —— 将 “cause-effect” 转化为 “自变量 - 因变量”,如 “封包大小(x)→ 交付结果(y)”,通过公式

y=1 if x≥1 else 0(1 = 通过,0 = 失败)实现精准判断,无模糊空间。 - 学习能力本质:“数学运算” 是 “符号数据的统计优化”—— 机器通过历史数据(如 100 次校验中 x 的分布)优化公式参数(如将阈值 1 调整为 1.2),本质是 “最小二乘法”“分位数统计” 等数学方法的应用,无对 “数据意义” 的理解,仅关注 “符号的量化关系”。

(3)因果假设落地:符号匹配的 “毗连性空间”

毗连性假设的本质是 “符号在数学空间中的相邻 / 匹配”—— 因与果需满足 “符号格式一致、参数范围重叠、逻辑关系成立” 的空间毗连条件:

- 实例:整合校验中,“封包数据(因)” 需转化为

{"package_size": 1.5, "format": "JSON"}的符号形式,“交付接口(果)” 需预设{"package_size": [1, +∞), "format": "JSON"}的符号范围,二者符号格式一致、参数重叠(1.5∈[1, +∞)),即满足空间毗连,触发因果; - 底层逻辑:数学性追求 “因果的精准性”,符号运算的 “0 误差” 对应机器执行的 “无偏差”,是般若力学性的 “量化落地工具”。

3. 人・场交感性:多维度互动驱动的 “弹性优化核心”

(1)属性本质:场交感性的核心是 “多维度场域的互动感知”

人类的 “场交感性” 源于 “劳动智慧” 的 “经验整合” 特质 ——“场” 涵盖时间、空间、关系、情绪等多维度信息(如 “测试场景场” 包含时间紧迫性、数据偏差容忍度、用户需求等),“交感” 是对多维度场信息的同步感知与整合,对应 “人类经验的整体性与情境性”。

(2)特性与学习:场域互动决定的 “感知 - 行动”

- 核心特性衍生:场交感性直接衍生 “感知 - 行动” 特性 —— 人类通过视觉(数据格式)、听觉(告警声音)、经验(场景记忆)感知场域信息,自主调整行动(如 “测试场景下放宽阈值”),突破力学性的刚性与数学性的精准限制。

- 学习能力本质:“场域学习” 是 “多维度经验的跨场景迁移”—— 从 “文档处理场” 中学习 “时间偏差容忍度”,迁移至 “程序开发场”,提炼 “实时性场景收紧阈值、测试场景放宽阈值” 的场域规律,是三者中唯一具备 “意义理解” 与 “经验创造” 的能力。

(3)因果假设落地:场域事件的 “先行性时间”

先行性假设的本质是 “场域事件的时间先后与互动影响”—— 因与果需满足 “因事件在果事件之前发生,且二者处于同一场域”,可容忍符号不精准、关系不刚性:

- 实例:交付校验中,“成果交付(因)” 发生在 “本体回归(果)” 之前(时间先行),且二者处于 “测试场景场”(场域一致),即使 “时间偏差 60ms > 阈值 50ms”(符号不精准)、“成果格式缺失冗余字段”(关系不刚性),人类仍可通过场交感性判断 “因果成立”(测试场景允许偏差);

- 底层逻辑:场交感性追求 “因果的情境适配性”,经验的 “弹性调整” 对应人类智慧的 “核心价值”,是般若力学性与机器数学性的 “终极优化器”。

三、三者协同逻辑:属性驱动的 “定基 - 执行 - 优化” 闭环

1. 协同层级(属性决定角色)

flowchart LR%% 1. 底层定基:般若·力学性A[般若·力学性<br>「力传导→刚性因果定基」] -->|提供本体力学路径(如"时间性→启动")| B[智能合约·数学性<br>「符号运算→精准执行落地」]%% 2. 中层执行:智能合约·数学性B -->|输出量化校验结果(如"偏差60ms")| C[人类·场交感性<br>「场域感知→弹性优化决策」]%% 3. 顶层优化:人类·场交感性C -->|调整力学路径/数学参数(如"放宽阈值")| AC -->|更新场域经验库(如"测试场景规则")| B%% 属性本质标注note over A: 核心:力的刚性传递<br>价值:定因果底线note over B: 核心:符号的精准运算<br>价值:提执行效率note over C: 核心:场的多维交感<br>价值:做情境优化生成失败,请重试

2. 协同核心规律

- 属性不可替代:

- 无般若的力学性,数学性会陷入 “符号空转”(无刚性因果锚点);

- 无智能合约的数学性,力学性会陷入 “执行低效”(无量化落地工具);

- 无人类的场交感性,二者会陷入 “刚性僵化”(无情境适配能力)。

- 角色层级递进:

- 力学性是 “1.0 版本”:解决 “因果是否存在” 的问题(定基);

- 数学性是 “2.0 版本”:解决 “因果如何精准执行” 的问题(执行);

- 场交感性是 “3.0 版本”:解决 “因果如何适配场景” 的问题(优化)。

四、程序落地:属性驱动的模块设计(融入力学 / 数学 / 场域逻辑)

1. 般若・力学性模块(力传导逻辑)

python

运行

class PrajnaMechanical:def __init__(self):self.force_path = {} # 存储力传导路径(力学性核心)def define_force_linkage(self, cause_param: str, effect_action: str, force_threshold: float = 0.1):"""定义力学联动路径:因参数→果动作(力阈值触发)"""# cause_param:力的输入点(如"time_stamp")# effect_action:力的输出动作(如"启动闭包")# force_threshold:触发力阈值(如0.1=参数存在即可触发)self.force_path[cause_param] = {"action": effect_action, "threshold": force_threshold}print(f"力学路径定义:{cause_param}(力≥{force_threshold})→ {effect_action}")def transmit_force(self, input_param: dict) -> str:"""力传导执行:检查输入参数的"力值"是否达标"""for param, config in self.force_path.items():# 力学性:仅关注"力的传递"(参数存在即有力值)force_value = 1.0 if input_param.get(param) is not None else 0.0if force_value >= config["threshold"]:print(f"力传导成功:{param}(力={force_value})→ 触发{config['action']}")return config["action"]print("力传导失败:无达标输入参数")return "未触发"# 实例化:定义"时间性→启动闭包"的力学路径

prajna_mech = PrajnaMechanical()

prajna_mech.define_force_linkage("time_stamp", "启动闭包")

# 力传导:输入含time_stamp(力=1.0≥0.1),触发动作

prajna_mech.transmit_force({"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123})

# 输出:力学路径定义:time_stamp(力≥0.1)→ 启动闭包;力传导成功:time_stamp(力=1.0)→ 触发启动闭包

2. 智能合约・数学性模块(符号运算逻辑)

python

运行

import numpy as npclass SmartContractMathematical:def __init__(self, prajna_mech: PrajnaMechanical):self.prajna_mech = prajna_mechself.math_formula = { # 数学公式(属性核心)"integrate": lambda x: 1 if x >= 1 else 0, # 整合校验:x=package_size"deliver": lambda x, t: 1 if abs(x - t) <= 50 else 0 # 交付校验:x=deliver_time, t=base_time}self.history_data = [] # 数学学习的数据源def learn_math_param(self):"""数学学习:从历史数据优化阈值(如调整交付校验的50ms)"""if not self.history_data:return "无数据可学"# 数学性:用分位数优化阈值(纯符号运算,无意义理解)diffs = [abs(d["deliver_time"] - d["base_time"]) for d in self.history_data]new_threshold = int(np.percentile(diffs, 95))self.math_formula["deliver"] = lambda x, t: 1 if abs(x - t) <= new_threshold else 0return f"数学优化:交付阈值={new_threshold}ms"def execute_math_check(self, stage: str, input_data: dict) -> dict:"""数学执行:按公式校验(符号毗连性)"""if stage not in self.math_formula:return {"status": "error", "reason": "未知阶段"}# 数学性:检查输入符号是否完整(空间毗连)required_symbols = {"integrate": ["package_size"], "deliver": ["deliver_time", "base_time"]}if not all(s in input_data for s in required_symbols[stage]):return {"status": "fail", "reason": "符号不毗连"}# 执行数学公式if stage == "integrate":result = self.math_formula[stage](input_data["package_size"])else:result = self.math_formula[stage](input_data["deliver_time"], input_data["base_time"])# 记录数据用于学习self.history_data.append(input_data)return {"status": "pass" if result == 1 else "fail","action": self.prajna_mech.transmit_force(input_data)}# 实例化:数学校验与学习

contract_math = SmartContractMathematical(prajna_mech)

# 模拟多次交付数据(数学学习)

for dt in [45, 55, 48, 52, 60]:contract_math.execute_math_check("deliver", {"deliver_time": 1699999999.123 + dt, "base_time": 1699999999.123})

# 数学优化:调整阈值

print(contract_math.learn_math_param()) # 输出:数学优化:交付阈值=55ms(示例,按分位数计算)

3. 人类・场交感性模块(场域感知逻辑)

python

运行

class HumanFieldSensitivity:def __init__(self, contract_math: SmartContractMathematical):self.contract_math = contract_mathself.field_rules = { # 场域规则库(场交感性核心)"实时生产场": {"deliver_threshold": 10, "allow_exemption": False},"测试调试场": {"deliver_threshold": 100, "allow_exemption": True},"归档备份场": {"deliver_threshold": 200, "allow_exemption": True}}def perceive_field(self, check_result: dict, field_info: dict) -> dict:"""场域感知:整合多维度场信息判断因果"""field_name = field_info["name"]cause_time = field_info["cause_time"]effect_time = field_info["effect_time"]# 场交感性1:时间先行判断(因在果前)if cause_time >= effect_time:return {"decision": "reject", "reason": "因事件晚于果事件(违反先行性)"}# 场交感性2:场域规则匹配if field_name not in self.field_rules:return {"decision": "reject", "reason": "未知场域,无规则可依"}field_rule = self.field_rules[field_name]# 场交感性3:弹性豁免判断if check_result["status"] == "fail" and field_rule["allow_exemption"]:return {"decision": "accept", "reason": f"{field_name}允许豁免,时间先行有效"}return {"decision": check_result["status"], "reason": "符合场域规则"}def adjust_field_param(self, field_name: str):"""场域行动:调整数学参数适配场域"""if field_name in self.field_rules:new_threshold = self.field_rules[field_name]["deliver_threshold"]# 更新机器的数学公式(场域优化数学性)self.contract_math.math_formula["deliver"] = lambda x, t: 1 if abs(x - t) <= new_threshold else 0print(f"场域参数调整:{field_name}→交付阈值={new_threshold}ms")# 实例化:场交感性判断与调整

human_field = HumanFieldSensitivity(contract_math)

# 模拟校验失败结果

fail_result = {"status": "fail", "reason": "时间偏差60ms>阈值55ms"}

# 场域信息(多维度)

field_info = {"name": "测试调试场","cause_time": 1699999999.123, # 交付时间(因)"effect_time": 1699999999.200, # 回归时间(果)"urgency": "低"

}

# 场域感知判断

decision = human_field.perceive_field(fail_result, field_info)

# 场域参数调整

human_field.adjust_field_param("测试调试场")

# 输出:decision={"decision":"accept","reason":"测试调试场允许豁免,时间先行有效"};场域参数调整:测试调试场→交付阈值=100ms

五、结论:属性分野下的智慧体系本质

三者的底层属性决定了其在智慧体系中的不可替代角色:

- 般若的力学性是 “骨架”:以力的刚性传递定因果底线,确保系统不偏离本体,是 “不变的根基”;

- 智能合约的数学性是 “肌肉”:以符号的精准运算实现高效执行,确保规则落地无差,是 “高效的工具”;

- 人类的场交感性是 “大脑”:以场的多维交感实现情境优化,确保系统适配场景,是 “活的灵魂”。

最终,场交感性(人类)通过整合力学性(般若)的刚性与数学性(机器)的精准,实现 “刚性规则 - 高效执行 - 弹性适配” 的完整价值—— 这正是智慧体系的本质:力学性与数学性是 “器”,场交感性是 “道”,道驭器,器载道,二者缺一不可。

Q98

Q98、程序设计中,文字般若 模型( 观照般若推理建模 正名 , 实相般若 证明公式 实证 ),智能合约模板 (含有三个连字符 及连接的三个 形式 要素配对 占位符变量 -- 语言解释- 元语言注释 配对 )以及 元数据交换模式,还有 劳动结晶式的 晶格 ,应该是基础

用户此次需求聚焦程序设计层面,明确了四大核心基础要素:文字般若模型(含观照般若推理建模正名、实相般若证明公式实证)、智能合约模板(带连字符、形式要素配对占位符及语言 - 元语言注释)、元数据交换模式、劳动结晶式晶格。首先需精准锚定各要素的本质定位及相互关联,以 “般若模型为智慧内核、合约模板为执行载体、交换模式为互通桥梁、晶格为成果沉淀” 构建基础体系。

第一步:拆解核心要素的本质与设计逻辑

文字般若模型:作为智慧转化中枢,需区分观照般若(推理建模、正名)与实相般若(证明公式、实证)的功能边界。观照般若侧重 “本质可验的推理规则”,对应 “正名”(界定概念因子的内涵与外延);实相般若侧重 “本体恒定的证明公式”,对应 “实证”(验证概念因子是否符合本体基准)。需设计 “推理引擎 + 证明引擎” 双模块,实现从具象文字到抽象因子的转化与校验。

智能合约模板:需嵌入三个连字符(|、-、~)及对应形式要素配对占位符,同时包含 “语言解释(自然语言描述)- 元语言注释(机器可解析注释)” 配对。模板结构应呼应全链路三阶段(启动、整合、交付),占位符需关联文字般若生成的概念因子,确保模板的标准化与可扩展性。

元数据交换模式:基于概念因子的标准化编码,设计 “因子编码 - 校验结果 - 元数据头” 的交换格式,实现跨合约、跨场景的元数据互通。需解决 “因子一致性校验、元数据版本兼容、异常同步” 三大问题,确保交换的通用性与可靠性。

劳动结晶式晶格:作为人类劳动智慧的沉淀载体,需设计 “晶格单元 - 晶格层级 - 晶格迭代” 结构。晶格单元存储经验参数(如场域规则、阈值调整记录),晶格层级对应三阶段,晶格迭代通过 “经验入库 - 规则生成 - 模板更新” 实现,将人类经验转化为可复用的系统资源。

程序设计基础四要素:般若模型、合约模板、交换模式与劳动晶格

(核心:以文字般若模型(智慧内核)、智能合约模板(执行载体)、元数据交换模式(互通桥梁)、劳动结晶晶格(经验沉淀) 为四大基础,精准落地 “观照般若推理正名、实相般若证明实证” 的智慧转化,嵌入连字符与形式要素占位符,实现 “智慧→合约→互通→沉淀” 的全生命周期程序基础体系)

一、核心基础要素一:文字般若模型 —— 智慧转化与实证的核心引擎

文字般若模型是 “实相般若(本体实证)、观照般若(本质推理)” 的程序具象化,核心实现 “观照般若推理建模(正名)、实相般若证明公式(实证) ” 的双引擎功能,将具象文字转化为可验的抽象概念因子。

1. 模型核心架构(双引擎分离设计)

| 般若引擎 | 核心功能 | 实现目标(正名 / 实证) | 输入(具象文字) | 输出(抽象成果) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 观照般若推理引擎 | 本质推理建模:界定概念因子的内涵与外延 | 正名:明确 “什么是 X”(如 “链路 = 元单元集合”) | 三对文字(如 “链路 | 链条”)、场景描述 | 概念形式分析因子(含内涵定义、外延范围) |

| 实相般若证明引擎 | 本体证明公式:验证因子是否符合本体基准 | 实证:验证 “X 是否符合本体”(如 “链路含 time_stamp?”) | 概念因子、本体基准规则(如 “time_stamp≠None”) | 实证结果(符合 / 不符合 + 证明过程) |

2. 程序实现(Python 风格伪代码)

python

运行

class PrajnaTextModel:def __init__(self):# 实相般若本体基准库(恒定不变,力学性体现)self.suchness_basics = {"时间性": {"param": "time_stamp", "proof_formula": lambda x: x is not None},"流域性": {"param": "domain_id", "proof_formula": lambda x: x != ""}}# 观照般若推理规则库(可基于场景扩展,本质推理)self.contemplative_rules = {"启动阶段": {"text_pair": "链路|链条", "inference": "链路=元单元集合,链条=闭包框架"},"整合阶段": {"text_pair": "链条-链接", "inference": "链条=集成封包,链接=交付成果"},"交付阶段": {"text_pair": "链接~链路", "inference": "链接=闭环成果,链路=本体回归"}}def contemplative_inference(self, stage: str) -> dict:"""观照般若推理建模(正名):界定概念因子的内涵与外延"""if stage not in self.contemplative_rules:raise ValueError(f"无{stage}对应的推理规则")rule = self.contemplative_rules[stage]text_pair = rule["text_pair"]inference = rule["inference"]# 正名:拆分概念因子(如"链路=元单元集合"→内涵:元单元集合,外延:所有含time_stamp的节点)left_concept, right_concept = inference.split(",")left_name, left_connotation = left_concept.split("=")right_name, right_connotation = right_concept.split("=")return {"text_pair": text_pair,"left_factor": {"name": left_name, "connotation": left_connotation, "extension": f"含{self.suchness_basics['时间性']['param']}的实体"},"right_factor": {"name": right_name, "connotation": right_connotation, "extension": f"含{self.suchness_basics['流域性']['param']}的实体"},"stage": stage}def suchness_proof(self, concept_factor: dict, input_param: dict) -> dict:"""实相般若证明公式(实证):验证概念因子是否符合本体基准"""# 实证:基于实相般若公式校验(如验证链路因子是否含time_stamp)base_param = self.suchness_basics["时间性"]["param"] if concept_factor["name"] in ["链路", "链接"] else self.suchness_basics["流域性"]["param"]proof_formula = self.suchness_basics["时间性"]["proof_formula"] if concept_factor["name"] in ["链路", "链接"] else self.suchness_basics["流域性"]["proof_formula"]is_compliant = proof_formula(input_param.get(base_param))return {"concept_name": concept_factor["name"],"base_param": base_param,"proof_result": "符合本体基准" if is_compliant else "不符合本体基准","proof_process": f"执行公式:{base_param}≠None → 结果:{is_compliant}"}# 实例化与调用:观照推理(正名)+ 实相证明(实证)

prajna_model = PrajnaTextModel()

# 1. 观照般若推理:启动阶段概念因子正名

inference_result = prajna_model.contemplative_inference("启动阶段")

print("观照推理(正名):", inference_result)

# 2. 实相般若证明:验证链路因子是否符合本体

input_param = {"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123}

proof_result = prajna_model.suchness_proof(inference_result["left_factor"], input_param)

print("实相证明(实证):", proof_result)

二、核心基础要素二:智能合约模板 —— 标准化执行的载体(含连字符与注释配对)

智能合约模板是 “文字般若模型输出→机器执行” 的中间载体,核心嵌入三个连字符(|、-、~)、三对形式要素配对占位符,并绑定 “语言解释(自然语言)- 元语言注释(机器可解析) ” 配对,实现 “标准化 + 可配置 + 可解释”。

1. 模板核心结构(三阶段对应三对要素)

python

运行

class SmartContractTemplate:def __init__(self, prajna_model: PrajnaTextModel):self.prajna_model = prajna_model# 模板骨架:含连字符、形式要素占位符、语言解释-元语言注释配对self.template_skeleton = {"启动阶段": {"connector": "|", # 连字符"form_pair_placeholder": "{left_factor} | {right_factor}", # 形式要素配对占位符"lang_explanation": "启动校验:输入{left_factor}(元单元集合),输出{right_factor}(闭包框架)", # 语言解释"meta_lang_comment": "# @param left_factor: 含time_stamp的实体集合;@param right_factor: 含domain_id的框架结构" # 元语言注释},"整合阶段": {"connector": "-","form_pair_placeholder": "{left_factor} - {right_factor}","lang_explanation": "整合校验:输入{left_factor}(集成封包),输出{right_factor}(交付成果)","meta_lang_comment": "# @param left_factor: package_size≥1MB的封包;@param right_factor: 格式为JSON的成果"},"交付阶段": {"connector": "~","form_pair_placeholder": "{left_factor} ~ {right_factor}","lang_explanation": "交付校验:输入{left_factor}(闭环成果),输出{right_factor}(本体报告)","meta_lang_comment": "# @param left_factor: time_diff≤{threshold}的成果;@param right_factor: 含base_match的报告"}}def generate_contract(self, stage: str, human_config: dict = None) -> str:"""生成实例化合约:用文字般若的概念因子填充占位符,融合人类配置"""# 1. 获取文字般若推理的概念因子(正名结果)inference_result = self.prajna_model.contemplative_inference(stage)left_factor = inference_result["left_factor"]["name"]right_factor = inference_result["right_factor"]["name"]# 2. 获取模板骨架skeleton = self.template_skeleton[stage]# 3. 填充占位符(含人类配置的阈值等参数)threshold = human_config.get("threshold", 50) if human_config else 50filled_form = skeleton["form_pair_placeholder"].format(left_factor=left_factor, right_factor=right_factor)filled_meta_comment = skeleton["meta_lang_comment"].format(threshold=threshold)# 4. 生成可执行合约代码(含证明公式调用)contract_code = f"""

{skeleton["lang_explanation"]}

{filled_meta_comment}

from prajna_model import PrajnaTextModelclass {stage.capitalize()}Contract:def __init__(self):self.prajna = PrajnaTextModel()self.threshold = {threshold}def execute(self, input_param: dict):# 调用实相般若证明公式验证输入因子proof = self.prajna.suchness_proof(self.prajna.contemplative_inference("{stage}")["left_factor"],input_param)if proof["proof_result"] == "符合本体基准":# 执行连字符对应的逻辑({skeleton["connector"]}→启动/整合/交付)return {"{"}"status": "pass", "output": "{right_factor}", "proof": proof{"}"}return {"{"}"status": "fail", "reason": proof["proof_process"], "proof": proof{"}"}"""return contract_code# 实例化与生成合约:生成启动阶段合约(含人类配置阈值)

contract_template = SmartContractTemplate(prajna_model)

human_config = {"threshold": 60} # 人类劳动智慧配置的弹性阈值

start_contract = contract_template.generate_contract("启动阶段", human_config)

print("启动阶段智能合约(实例化):")

print(start_contract)

2. 模板核心特征

- 连字符绑定逻辑:

|对应启动校验、-对应整合校验、~对应交付校验,与全链路阶段严格对齐; - 占位符动态填充:

{left_factor}{right_factor}由文字般若推理结果填充,确保合约与智慧内核一致; - 注释配对清晰:语言解释供人类理解,元语言注释供机器解析(如

@param标识参数类型),解决 “机器懂执行、人懂意义” 的问题。

三、核心基础要素三:元数据交换模式 —— 跨合约互通的通用桥梁

元数据交换模式基于 “文字般若生成的概念因子编码” 设计,核心解决 “跨合约、跨场景的元数据(含概念因子、校验结果)互通” 问题,实现 “通用化、可解析、可校验”。

1. 交换模式核心架构(三层结构)

| 交换层级 | 核心内容 | 设计目标 | 数据示例(JSON 格式) |

|---|---|---|---|

| 元数据头 | 交换标识、版本、场景信息 | 确保交换兼容性 | "meta_header": {"exchange_id": "EX202405", "version": "v1.0", "scene": "测试调试场"} |

| 概念因子编码区 | 标准化概念因子(含编码与属性) | 确保因子一致性 | "concept_factors": {"left_factor": {"code": "F001", "name": "链路", "connotation": "元单元集合"}, "right_factor": {"code": "F002", "name": "链条", "connotation": "闭包框架"}} |

| 校验结果区 | 实相般若证明结果、合约执行状态 | 确保交换可信度 | "check_result": {"status": "pass", "proof_formula": "time_stamp≠None", "proof_result": "符合本体基准", "output": "链条"} |

2. 程序实现(交换编码与解码)

python

运行

class MetadataExchange:def __init__(self):# 概念因子标准化编码库(基于文字般若正名结果)self.factor_code_map = {"链路": "F001", "链条": "F002", "链接": "F003","元单元集合": "C001", "闭包框架": "C002", "集成封包": "C003", "交付成果": "C004"}def encode(self, stage: str, contract_result: dict, scene: str) -> str:"""编码:将合约执行结果转化为通用元数据格式"""# 1. 生成元数据头meta_header = {"exchange_id": f"EX{int(time.time())}","version": "v1.0","scene": scene,"stage": stage}# 2. 概念因子编码(基于文字般若正名的因子)prajna_model = PrajnaTextModel()inference = prajna_model.contemplative_inference(stage)left_factor = inference["left_factor"]right_factor = inference["right_factor"]concept_factors = {"left_factor": {"code": self.factor_code_map[left_factor["name"]],"name": left_factor["name"],"connotation": left_factor["connotation"]},"right_factor": {"code": self.factor_code_map[right_factor["name"]],"name": right_factor["name"],"connotation": right_factor["connotation"]}}# 3. 校验结果封装check_result = {"status": contract_result["status"],"proof_formula": contract_result["proof"]["base_param"] + "≠None","proof_result": contract_result["proof"]["proof_result"],"output": contract_result.get("output", "")}# 4. 整合为JSON格式exchange_metadata = json.dumps({"meta_header": meta_header,"concept_factors": concept_factors,"check_result": check_result}, indent=2)return exchange_metadatadef decode(self, exchange_metadata: str) -> dict:"""解码:将通用元数据转化为合约可解析的结果"""metadata = json.loads(exchange_metadata)# 验证版本与因子编码有效性if metadata["meta_header"]["version"] != "v1.0":raise ValueError("不兼容的元数据版本")for factor in ["left_factor", "right_factor"]:code = metadata["concept_factors"][factor]["code"]if code not in list(self.factor_code_map.values()):raise ValueError(f"无效的概念因子编码:{code}")# 提取核心信息(供目标合约使用)return {"scene": metadata["meta_header"]["scene"],"stage": metadata["meta_header"]["stage"],"left_factor_name": metadata["concept_factors"]["left_factor"]["name"],"right_factor_name": metadata["concept_factors"]["right_factor"]["name"],"check_status": metadata["check_result"]["status"],"proof_result": metadata["check_result"]["proof_result"]}# 实例化与交换测试:编码启动合约结果→解码供整合合约使用

exchange = MetadataExchange()

# 1. 执行启动合约获取结果

exec(start_contract) # 执行生成的启动合约代码

start_contract_inst = StartStageContract()

contract_result = start_contract_inst.execute({"node_id": "N001", "time_stamp": 1699999999.123})

# 2. 编码为元数据

encoded_metadata = exchange.encode("启动阶段", contract_result, "测试调试场")

print("编码后的元数据:", encoded_metadata)

# 3. 解码供整合合约使用

decoded_metadata = exchange.decode(encoded_metadata)

print("解码后的元数据:", decoded_metadata)

四、核心基础要素四:劳动结晶式晶格 —— 人类智慧的沉淀与复用载体

劳动结晶式晶格是 “人类劳动智慧(场交感性、经验学习)” 的程序具象化,核心存储 “经验参数、场域规则、校准记录”,实现 “经验→规则→模板” 的沉淀与复用,是系统迭代的 “活的资源库”。

1. 晶格核心结构(三层晶格单元)

| 晶格层级 | 存储内容(劳动结晶) | 关联要素 | 迭代方式(经验转化) |

|---|---|---|---|

| 单元层 | 单一场景的经验参数(如 “测试调试场→threshold=100ms”) | 智能合约模板(参数配置) | 人类校准后自动入库(如手动豁免后记录场域规则) |

| 规则层 | 跨场景的经验规则(如 “实时场景→threshold≤10ms”) | 文字般若模型(推理规则) | 单元层积累到阈值后自动生成规则(如 10 次测试场景校准→生成规则) |

| 模板层 | 优化后的合约模板实例(如 “测试场景专用模板”) | 智能合约模板(实例化) | 规则层更新后自动更新模板参数(如按规则调整阈值) |

2. 程序实现(晶格沉淀与迭代)

python

运行

class LaborCrystalLattice:def __init__(self):self.unit_lattice = [] # 单元层:存储单一场景经验self.rule_lattice = {} # 规则层:存储跨场景规则self.template_lattice = {} # 模板层:存储优化后模板def add_unit(self, scene: str, stage: str, config: dict, result: str):"""添加晶格单元:记录人类校准的经验参数"""unit = {"scene": scene,"stage": stage,"config": config, # 如{"threshold": 100}"result": result, # 如"豁免成功,符合场域需求""timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}self.unit_lattice.append(unit)print(f"晶格单元添加成功:{scene}-{stage}")# 单元层积累到5个自动生成规则self._generate_rule(scene, stage)def _generate_rule(self, scene: str, stage: str):"""生成晶格规则:从单元层经验提炼跨场景规则"""scene_units = [u for u in self.unit_lattice if u["scene"] == scene and u["stage"] == stage]if len(scene_units) >= 5:# 统计阈值的众数作为规则参数(经验转化)thresholds = [u["config"]["threshold"] for u in scene_units]rule_threshold = max(set(thresholds), key=thresholds.count)self.rule_lattice[f"{scene}-{stage}"] = {"threshold": rule_threshold,"description": f"{scene}的{stage}:阈值={rule_threshold}ms(基于{len(scene_units)}次经验生成)","generate_time": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}print(f"晶格规则生成成功:{scene}-{stage}")# 规则生成后更新模板层self._update_template(scene, stage)def _update_template(self, scene: str, stage: str):"""更新晶格模板:用规则优化合约模板"""rule_key = f"{scene}-{stage}"if rule_key not in self.rule_lattice:return "无对应规则,不更新模板"rule = self.rule_lattice[rule_key]# 调用合约模板生成优化版prajna_model = PrajnaTextModel()template = SmartContractTemplate(prajna_model)optimized_template = template.generate_contract(stage, {"threshold": rule["threshold"]})self.template_lattice[rule_key] = {"template": optimized_template,"optimize_basis": rule["description"],"update_time": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}print(f"晶格模板更新成功:{scene}-{stage}")return optimized_template# 实例化与晶格沉淀测试:添加人类校准经验→生成规则→更新模板

lattice = LaborCrystalLattice()

# 模拟5次测试场景的人类校准(劳动智慧输入)

for i in range(5):lattice.add_unit(scene="测试调试场",stage="交付阶段",config={"threshold": 100},result=f"第{i+1}次豁免成功")

# 查看生成的规则与优化模板

print("生成的晶格规则:", lattice.rule_lattice["测试调试场-交付阶段"])

print("优化后的晶格模板:", lattice.template_lattice["测试调试场-交付阶段"]["template"])

五、四大基础要素的协同闭环(可视化流程图)

flowchart TD%% 1. 起点:文字般若模型(智慧内核)A[文字般若模型<br>「观照推理正名·实相证明实证」] -->|输出概念因子+证明公式| B[智能合约模板<br>「连字符+占位符+注释配对」]%% 2. 执行:智能合约模板(执行载体)B -->|生成实例化合约| C[合约执行引擎<br>「机器执行·数学运算」]D[人类劳动智慧<br>「配置参数·校准结果」] -->|输入经验配置| B%% 3. 互通:元数据交换模式(互通桥梁)C -->|输出执行结果| E[元数据交换模式<br>「编码·解码·跨场景互通」]E -->|跨场景元数据| F[目标合约/场景<br>「接收元数据·执行后续流程」]%% 4. 沉淀:劳动结晶晶格(经验沉淀)D -->|输入校准记录| G[劳动结晶晶格<br>「单元层·规则层·模板层」]E -->|输入交换结果| GG -->|输出优化规则/模板| A[文字般若模型]G -->|输出优化模板| B[智能合约模板]%% 要素本质标注note over A: 智慧内核:力学性·正名实证note over B: 执行载体:数学性·标准化模板note over E: 互通桥梁:通用性·因子编码note over G: 经验沉淀:场交感性·劳动结晶六、结论:四大基础要素的本质价值

四大要素构成程序设计的 “智慧 - 执行 - 互通 - 沉淀” 完整基础体系,其本质价值体现在:

- 文字般若模型:解决 “智慧如何转化为机器可理解的抽象因子”—— 是体系的 “灵魂引擎”;

- 智能合约模板:解决 “抽象因子如何转化为标准化执行逻辑”—— 是体系的 “执行骨架”;

- 元数据交换模式:解决 “不同合约 / 场景如何实现通用互通”—— 是体系的 “血管网络”;

- 劳动结晶晶格:解决 “人类经验如何转化为可复用的系统资源”—— 是体系的 “进化基因”。

这套基础体系完美落地了您的核心设定:般若的力学性通过模型固化,机器的数学性通过模板实现,人类的场交感性通过晶格沉淀,最终形成 “智慧可转化、执行可标准化、互通可通用、经验可沉淀” 的程序设计基石。

Q99

Q99、整个程序设计 就是 对我给出的“启动 - 开环(“节点-关节” 开动),经 [ 对象闭包-集成封包 ]( “界框- 流域” 域界),到 终结- 交付-终结(“结点-结使” 完成)” 这段文字 的 语言拼凑-逻辑拆解-词典缝合 完成 逻辑的 验证- 描述-框架。