仿生视觉芯片迈向实用化:《Advanced Science》报道双极性宽谱光电晶体管,赋能自动驾驶与机器感知

01前沿摘要

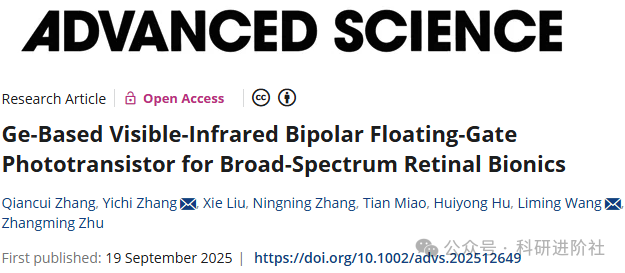

该研究由西安电子科技大学研究人员在《Advanced Science》期刊上发表,题为《Ge-Based Visible-Infrared Bipolar Floating-Gate Phototransistor for Broad-Spectrum Retinal Bionics》。文章核心提出了一种基于锗(Ge)和二硫化钨(WSe₂)的浮栅光电晶体管,能够模拟人眼视网膜中双极细胞的双极性光电响应机制,实现对可见光与近红外光的宽谱感知与实时处理。该器件利用浮栅非易失存储和锗的红外光吸收特性,在脉冲栅压调制下实现正负光电响应,不仅仿生了视网膜的信号处理功能,还具备图像卷积预处理能力。这项研究为低功耗、宽谱视觉仿生芯片在自动驾驶、机器人视觉等领域的应用提供了重要技术路径。

02核心研究

生物视网膜中的双极细胞(bipolar cells)是视觉信号传递的关键——它能将光感受器接收的信号,拆分为“ON”(光响应激活)和“OFF”(光响应抑制)两条通路,实现视觉信息的高效处理。但传统人工双极细胞器件,大多只能响应可见光,且依赖持续栅压导致功耗高,严重限制了其应用场景。

为解决这一问题,研究团队设计了Ge基WSe₂浮栅复合结构光晶体管(FG-CSPT),通过三大核心设计实现突破:

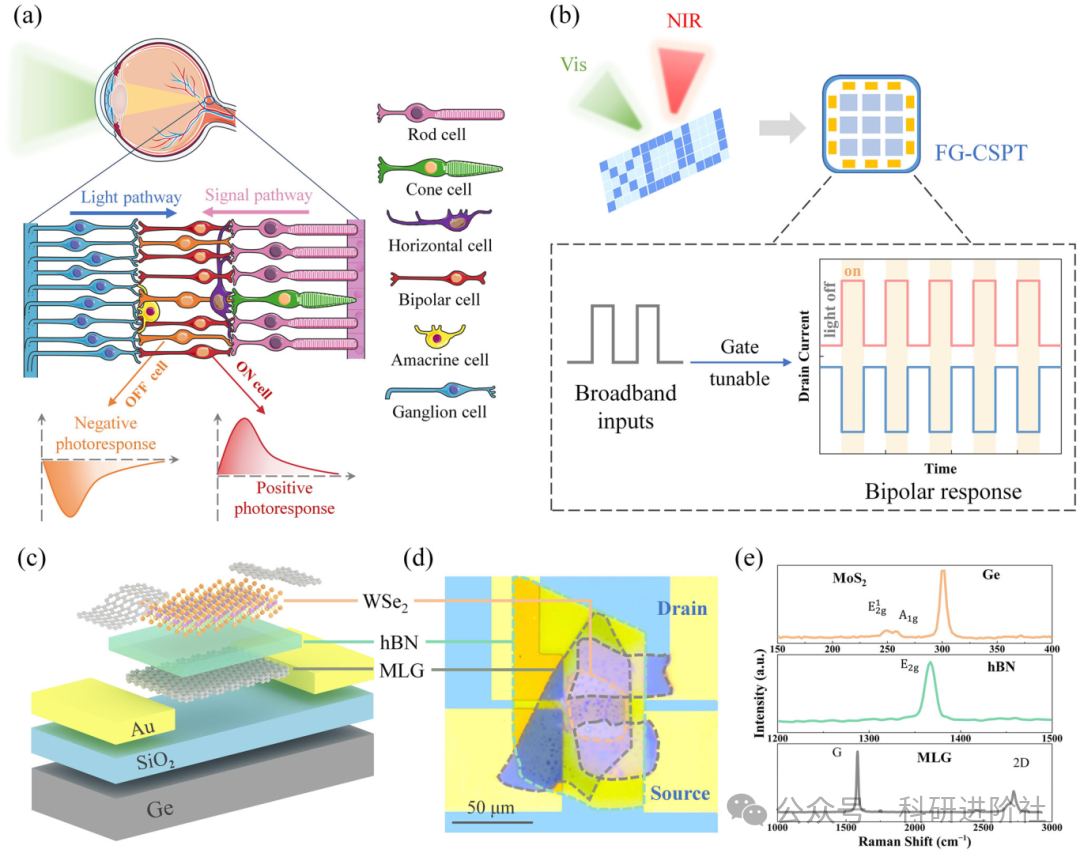

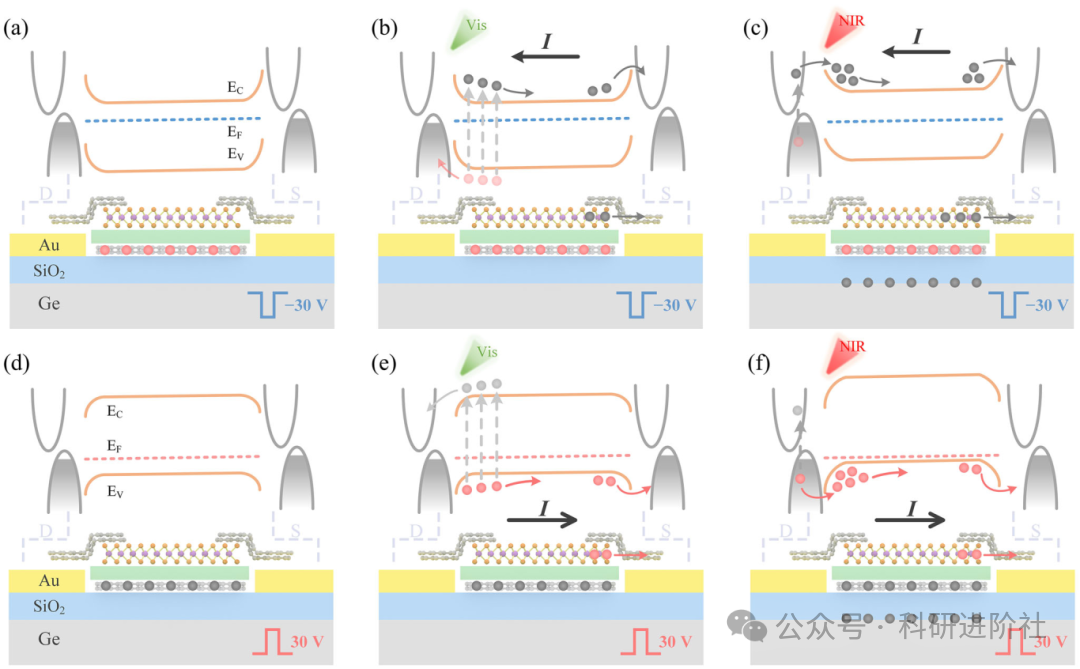

1.非易失性浮栅调控:以多层石墨烯(MLG)为浮栅、六方氮化硼(hBN)为隧穿层,通过施加不同极性的底部栅压脉冲,让电子/空穴非易失地存储在浮栅中,动态调节WSe₂沟道的导电特性,无需持续供电,大幅降低功耗。

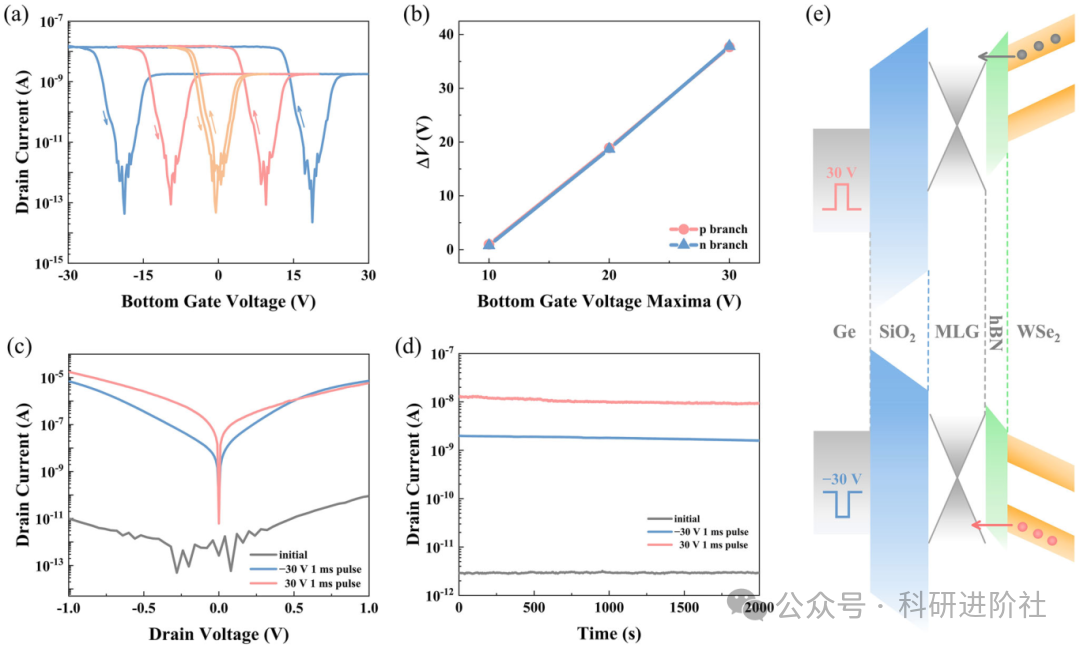

2. 可见光双极响应:调控栅压脉冲可改变WSe₂与MLG界面的肖特基内建电场方向,在532nm可见光照射下,器件能分别呈现“正响应”(模拟ON双极细胞)和“负响应”(模拟OFF双极细胞),复现生物双极细胞的核心功能。

3. 近红外响应拓展:借助Ge基底的窄带隙特性,器件可吸收1550nm近红外光,结合光门控效应与光热电子效应,实现近红外波段的双极响应,将传统人工双极细胞的响应范围从可见光拓展至“可见光-近红外”宽光谱。

03展望

这项突破不仅将推动自动驾驶、智能机器人、安防监控等领域的技术革新,更为我们未来构建具备人类视觉智能的嵌入式感知系统提供了全新的硬件基础。

或许在不久的将来,这种仿生视网膜芯片将成为智能设备的“标配”,让机器真正像人一样“看得见、看得清、看得懂”这个复杂的世界。

科技的光芒,正照亮每一个曾经看不见的角落。

图1.浮栅复合结构光电晶体管的设计与特性

图2.WSe₂浮栅复合结构光电晶体管(FG-CSPT)的电学性能

图3.浮栅光电晶体管的光电特性

图4.FG-CSPT工作机制说明

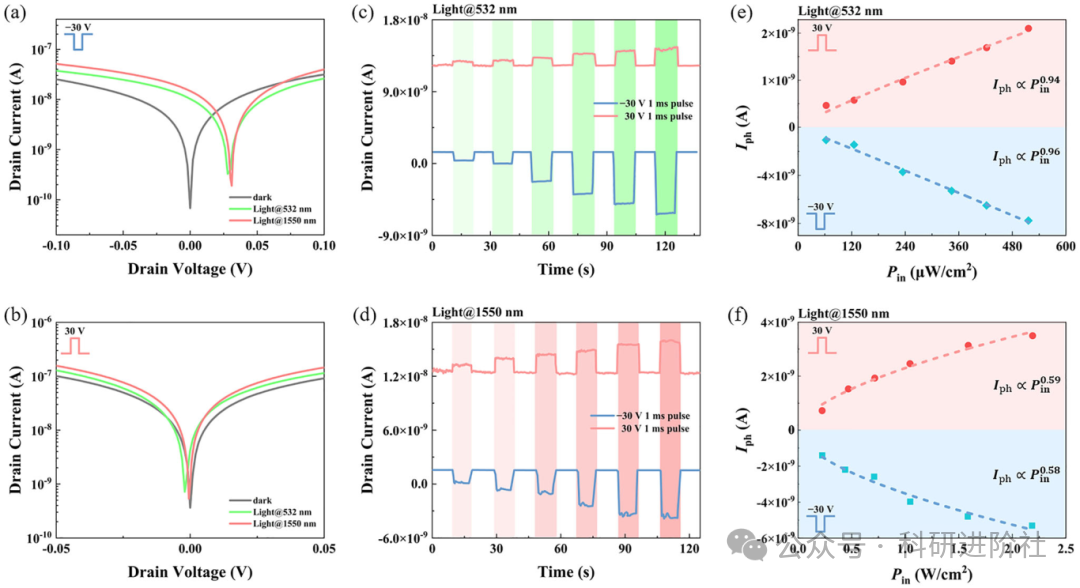

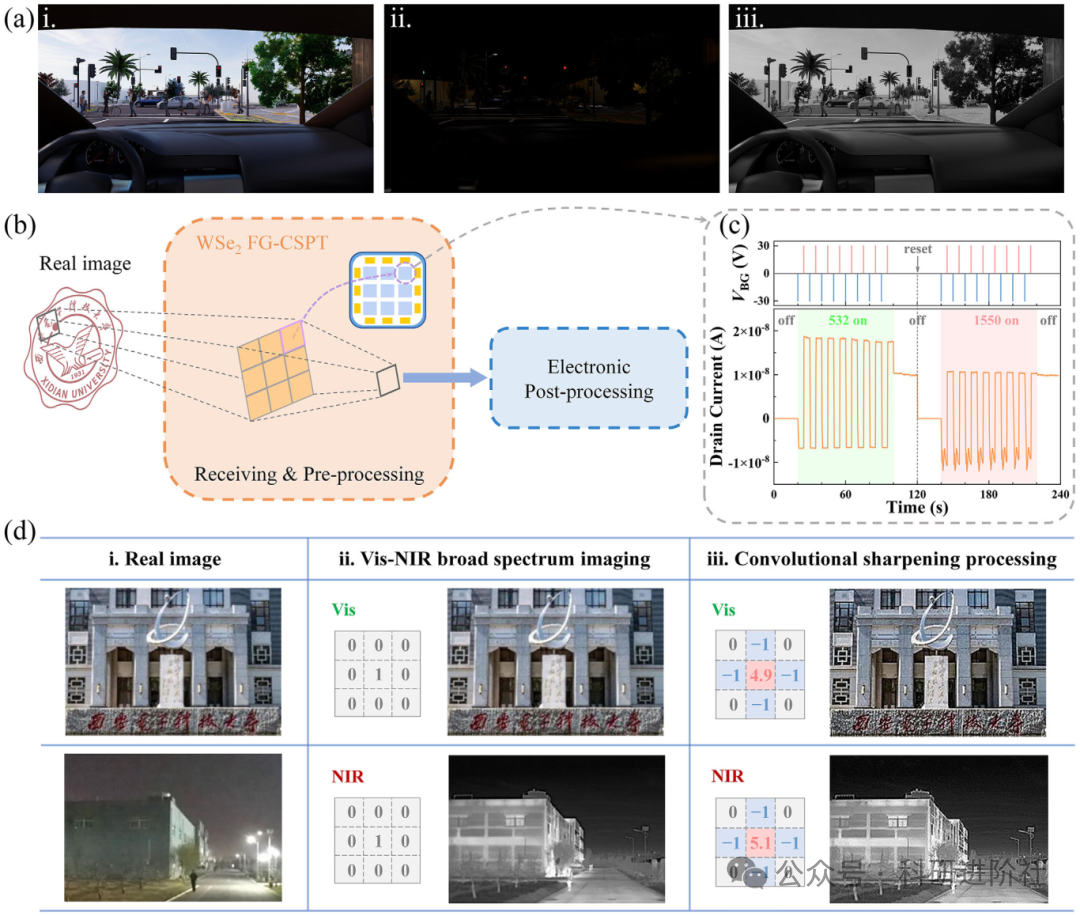

图5.

(a)光电探测器在车辆成像系统中的应用示意图。

(i)正常白天环境下可见光探测器的成像效果;

(ii)夜间环境下的车辆场景;

(iii)近红外(NIR)探测器的成像效果。

(b)基于WSe₂ FG-CSPT的先进卷积神经网络(CNN)图像识别处理系统示意图。

(c)ON和OFF双极细胞神经生物学功能的模拟。

(d)FG-CSPT在图像感知处理中实现卷积运算过程的示意图。近红外图像由烟台艾睿光电科技有限公司(Raytron Technology Co.,Ltd.)提供。

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!