立项依据不足会给项目带来哪些风险

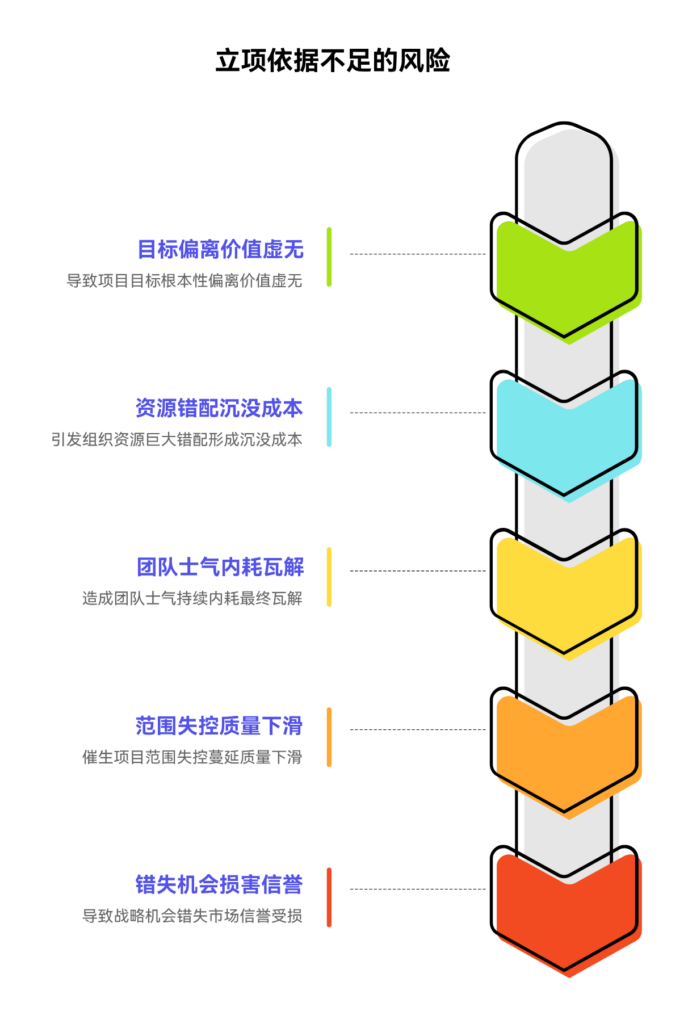

立项依据不足会给项目带来一系列致命且环环相扣的风险,它如同在流沙之上建造大厦,无论后续的执行多么高效,最终都难免坍塌的命运。其核心风险主要体现在:导致项目目标的根本性偏离与价值的虚无化、引发组织资源的巨大错配并形成难以自拔的沉没成本、造成团队士气的持续性内耗与最终瓦解、催生项目范围的失控性蔓延和质量的全面下滑、以及最终导致组织宝贵的战略机会被错失和市场信誉的严重损害。

一个缺乏坚实、可信的立项依据的项目,从其诞生之日起,就缺少了回答“我们为什么要做这件事”这一根本问题的能力。这种先天性的“灵魂缺失”,使得项目在整个生命周期中都无法形成有效的决策基准和共识凝聚力,最终必然从一次本应创造价值的投资,沦为一场消耗组织生命力的灾难。

一、战略的“脱靶”:从“价值创造”沦为“资源消耗”

一个项目最根本的存在价值,在于它能够为组织的整体战略服务,通过解决某个特定的市场或用户问题,来创造可衡量的商业价值。当一个项目的立项依据不足时,其带来的首要、也是最致命的风险,就是项目从一开始就与公司的核心战略“脱靶”,其最终的产出物,无论技术上多么先进、功能上多么完善,都无法为企业带来真正的价值,从而使整个项目从一次“价值创造”活动,彻底沦为一场纯粹的“资源消耗”。

所谓立项依据不足,通常表现为项目是在未经充分市场调研、用户验证和商业论证的情况下,仅仅基于一些模糊的、表面的原因而启动的。这些原因可能包括:高层领导的“灵光一闪”或个人偏好、对竞争对手某个动作的“应激性模仿”、或是技术团队对某个“时髦技术”的盲目追逐。在这些情况下,项目成为了一个“为了做而做”的存在,一个“拿着锤子找钉子”的典型案例。例如,一家公司可能因为看到竞争对手上线了短视频功能,便立刻决定投入重金组建团队,也开发一个类似的短视频模块。这个决策的依据仅仅是“别人有,我们也要有”,而完全没有回答:我们的目标用户真的有在我们的平台上消费短视频的需求吗?这个功能符合我们自身的产品定位和品牌调性吗?我们有能力在内容生态和算法推荐上与对手竞争吗?

当项目在这种薄弱的依据上启动后,它就失去了一个清晰的、与公司战略紧密相连的“北极星”。团队可能非常努力,最终也成功地交付了一个功能上与竞品别无二致的模块。然而,由于它并非源于真实的用户需求或独特的战略洞察,上线后很可能无人问津,无法对任何关键的业务指标(如用户活跃度、留存率)产生积极影响。此时,投入的数百万研发成本、数百人月的宝贵工程师时间,以及因此而放弃的其他更有价值的项目机会,都变成了纯粹的浪费。管理学大师彼得·德鲁克曾深刻地指出:“没有比高效地做一件完全不应该做的事,更无用的了。” 立项依据不足,正是导致组织陷入这种“高效的无用功”的最大根源。

二、资源的“黑洞”:无效投入与失控的沉没成本

如果说战略脱靶是方向性错误,那么由立项依据不足所引发的资源错配和沉没成本失控,就是将这个错误转化为巨大财务和人力“黑洞”的直接过程。一个缺乏坚实立项依据的项目,不仅在启动时无法清晰地论证其投入产出比(ROI),更糟糕的是,它在执行过程中,也缺乏一个科学的、用于判断项目是否应该继续、暂停还是终止的“熔断机制”。

当一个项目没有明确的、可量化的成功标准时(因为立项依据本身就是模糊的),它就很容易变成一个“僵尸项目”。这类项目进展缓慢、问题重重,所有参与者都隐约感觉“不对劲”,但却没有任何人能够拿出足够有力的证据来“宣判”它的死亡。因为当初决定启动它的时候,就没有人说清楚“达成什么样的数据指标才算成功”。于是,项目就在一种“食之无味,弃之可惜”的状态下,持续地、缓慢地消耗着公司的预算、人力和宝贵的市场窗口期。

更可怕的是,立项依据的先天不足,会极大地放大决策者在面对项目困境时的“沉没成本谬误”。当项目进展不顺,投入的资源越来越多时,当初那些仅凭直觉或压力就批准了项目的管理者,会因为不愿意承认自己最初的决策失误,而倾向于继续追加投入,他们内心会有一种非理性的声音:“我们已经在这个项目上花了这么多钱和时间,现在放弃,之前的一切就都白费了!” 这种心态,使得项目变成了一个不断扩大的资源黑洞。根据美国项目管理协会(PMI)的报告,大量失败的项目都存在一个共同点,即在早期阶段就缺乏一个坚实的商业论证和清晰的需求定义。一个坚实的立项依据,如同一个“投资协议”,它明确了投资的边界和退出的条件。没有这份协议,所谓的“投资”就变成了一场没有尽头的、代价高昂的赌博。

三、范围的“蠕变”:在没有航图的海洋中无序扩张

立项依据的缺失,是导致项目范围失控性蔓延(即“范围蠕变”)的最主要、最根本的原因。一个清晰的立项依据,如同项目的“宪法”和“航图”,它为项目划定了明确的边界,定义了“什么必须做”、“什么可以做”以及“什么绝对不做”。当这份核心文件缺失或模糊不清时,项目就如同在没有航图的海洋中航行,任何一个利益相关者都可以根据自己的理解,随意地指出一个新的“航向”。

在一个立项依据不足的项目中,范围蔓含的发生机制是这样的:由于项目最初的“为什么”(Why)没有被充分论证和达成共识,那么关于“做什么”(What)的讨论就失去了评判的基准。产品经理可能会说:“我觉得我们应该增加A功能,因为它看起来很酷。” 市场部可能会要求:“我们必须在下个月前加上B功能,因为竞争对手刚发布了。” 甚至某个有话语权的工程师也可能提出:“我认为重构C模块更重要,因为它用了最新的技术。” 项目团队在面对这些层出不穷的新需求时,会发现自己完全处于被动的、无法拒绝的境地。因为他们手中没有一份经过所有关键干系人签字认可的、权威的立项文件,来作为“挡箭牌”,并理直气壮地回应:“对不起,您提的这个需求虽然很好,但它与我们这个项目旨在解决的‘核心问题X’和要达成的‘关键目标Y’不符,应该作为另一个独立的项目来考虑。”

没有了这道“防火墙”,项目范围就会在各种主观意见和临时动议的冲击下,被不断地、无序地撑大。每一个小的功能增加,看起来都“无伤大雅”,但日积月累,就会导致整个项目变得臃肿不堪、焦点涣散。其直接后果就是项目周期的无限延长、开发成本的急剧攀升和最终交付产品质量的严重下滑。团队为了应付不断涌入的新需求,被迫在各个功能点之间进行频繁的上下文切换,无法对任何一个核心功能进行深入的打磨,最终交付的,可能是一个包含了所有人“愿望清单”、但没有任何一项功能能够真正解决用户问题的“四不像”产品。

四、团队的“迷航”:士气低落与人才流失的恶性循环

项目最终是由人来完成的。一个项目的立项依据,不仅仅是给管理者看的商业文件,它更是为项目团队提供的“使命宣言”和“意义来源”。当立项依据严重不足时,项目团队就会陷入一种“为谁而战、为何而战”的集体迷茫,其直接后果就是团队士气的持续低落、内部协作效率的急剧下降,并最终引发优秀人才的流失。

对于有追求的、专业的工程师、设计师和产品经理而言,驱动他们努力工作的,除了薪酬,更重要的是工作的成就感和影响力——即他们相信自己正在创造有价值的东西,正在解决一个真实存在的问题。当他们被投入到一个连“为什么要做”都说不清楚的项目中时,他们会感到自己的专业能力和宝贵时间正在被浪费。他们每天的工作,不再是为了实现一个共同的、激动人心的目标,而仅仅是为了应付来自上级的、模糊不清的指令。这种“使命感的缺失”,是扼杀团队创造力和敬业精神最致命的毒药。

在这种“迷航”状态下,团队内部的协作会变得极其困难。由于缺乏一个统一的、清晰的评判标准,团队在面临日常的技术或产品决策时,会陷入无休止的、基于个人偏好的争论。例如,在讨论一个界面设计时,A认为应该简洁,B认为应该信息丰富,但由于项目的核心用户画像和价值主张是模糊的,这场争论就无法基于“哪种设计更能帮助我们的目标用户达成他们的目标”来进行理性的裁决。这种持续的、无意义的内耗,会极大地磨损团队成员之间的信任。优秀的、有判断力的人才,会很快识别出这是一个没有前途的“死亡行军”项目,并选择用脚投票,离开公司。而留下的,可能是那些对工作意义不敏感或能力较弱的员工,从而导致整个团队的平均能力水平下降,形成一个“士气低落 -> 效率下降 -> 优秀人才流失 -> 士气更低落”的恶性循环。

五、决策的“瘫痪”:在关键节点上的犹豫与冲突

一个项目的执行过程,充满了各种需要权衡和取舍的关键决策点。坚实的立项依据,为这些决策提供了一个稳定、可靠的“决策框架”。反之,立项依据的不足,则会使得项目在每一个关键的十字路口,都陷入犹豫不决、甚至决策瘫痪的境地。

想象一下这些在项目中几乎每天都会遇到的场景:我们是应该为了赶上一个重要的市场发布日期,而牺牲一些非核心功能的完善度(时间 vs. 范围)?我们是应该投入更多的时间去重构一个技术陈旧但目前尚能工作的模块,还是继续在上面“缝缝补补”,以保障新功能的开发速度(质量 vs. 速度)?我们是应该优先满足能带来短期收入的大客户A的定制化需求,还是应该坚持做更能服务于广大普通用户的通用功能B(短期利益 vs. 长期战略)?

在一个拥有清晰立项依据的项目中,回答这些问题的方式应该是回归初心。团队可以拿出当初的商业论证报告或项目章程,回顾:“我们这个项目的首要目标是什么?是‘快速验证市场假设’,还是‘构建一个长期稳定、可扩展的平台’?” 如果首要目标是前者,那么在面临冲突时,就应该优先保速度;如果是后者,就应该优先保质量。立项依据,就是那把用于在各种冲突中进行价值排序和决策的“标尺”。当这把标尺缺失时,所有的权衡都退化成了不同部门、不同角色之间的“权力斗争”或“声音大小的较量”。产品经理、技术负责人、市场总监各自依据自己的KPI和立场,争执不下,最终达成的,往往是一个谁都不满意的、被稀释了的“政治妥协”,而不是一个对项目最有利的“理性决策”。这种决策上的持续瘫痪和内耗,是导致项目最终偏离航道、错失良机的重要原因。虽然像智能化研发管理系统PingCode这样的工具,能够清晰地记录和追踪每一个决策的过程和结果,但如果决策本身就缺乏一个坚实的价值基准,那么再好的工具也只能记录下一连串的混乱和摇摆。

六、如何奠定坚实可靠的项目立项依据

既然立项依据不足的风险如此之大,那么如何从流程和文化上,确保每一个重要项目都有一个坚实、可靠的起点呢?这需要组织建立一套严谨的、以价值为导向的立项治理机制。

首先,将“商业论证”(Business Case)作为所有重大项目启动的“强制性前置条件”。任何一个需要投入显著资源(例如,超过3个人月)的项目,都必须提交一份标准化的商业论证报告,并经过跨职能的评审委员会的批准。这份报告不应是形式化的官样文章,而必须清晰、量化地回答以下核心问题:

问题与机会:我们要解决的市场/用户/业务问题是什么?这个机会的潜在规模有多大?

解决方案:我们提议的解决方案是什么?它与现有方案或竞争对手有何不同?

战略对齐:这个项目如何支持公司的年度战略目标?

成本效益分析:项目预计的总投入是多少(人力、资金)?预计能带来多大的、可衡量的回报(如收入增长、成本节约、用户增长)?投资回报率(ROI)或净现值(NPV)如何?

风险评估:项目在技术、市场、资源等方面面临哪些主要风险?我们有何应对策略?

成功标准:我们将用哪些具体的、可量化的关键指标(KPIs或OKRs)来衡量项目的成功?强制推行商业论证,本身就是一个去芜存菁、将“伪需求”和“拍脑袋”想法过滤掉的强大机制。

其次,强调“数据驱动的验证”而非“经验驱动的假设”。一份有说服力的立项依据,其支撑材料不应仅仅是几页漂亮的PPT和一些宏大的叙事,而应包含切实的数据和初步的验证结果。在正式启动大规模开发之前,应该鼓励甚至强制团队进行一个短期的、低成本的“探索与验证”阶段。在这个阶段,团队可以通过各种方式来为立项依据收集证据,例如:进行用户深度访谈,来验证问题是否真实存在;投放一个简单的“最小可行产品”(MVP)或原型,来观察用户的真实行为数据;进行市场规模和竞争格局的案头研究;对核心技术方案进行预研(PoC),以验证其可行性。通过这种方式,我们将立项的决策基础,从“我们认为”转变为“数据显示”,极大地提升了决策的科学性和成功率。

最后,建立分阶段投入的“门控审查”(Gated Review)机制。为了避免在不确定的项目上一次性投入过多资源,可以采用类似于风险投资的“分阶段投资”模式。一个项目在通过最初的“概念”门控后,可能只会获得一小笔预算,用于完成前文提到的“探索与验证”阶段。只有当它在这个阶段拿出了令人信服的数据,证明其商业价值和可行性后,才能通过下一个“规划”门控,获得用于大规模开发的更大笔预算。在项目的每个关键里程碑节点,都需要重新审视其立项依据是否依然成立,市场环境是否发生了变化。这种门控机制,为组织提供了一个在项目早期、以最低成本“叫停”那些前景不明朗的项目的机会,从而确保资源能够始终聚焦在最有价值、最有可能成功的项目上。

常见问答

问:一个项目的“立项依据”和它的“项目目标”有什么区别?

答:这是一个非常关键的区别。“立项依据”(Project Justification / Business Case)回答的是“为什么”(Why)的问题。它是启动一个项目的商业理由和价值主张,是关于“我们为什么应该投入资源来做这件事”的论证。它通常包含了对市场机会、用户问题、预期回报和战略对齐的深入分析。而“项目目标”(Project Objective)回答的是“做什么”(What)的问题。它是在坚实的立项依据之上,为项目设定的具体的、可衡量的、需要达成的成果。例如,一个项目的立项依据可能是“为了抓住银发市场的消费升级机会,提升我们的市场份额”,而基于这个依据设定的项目目标则可能是“在未来六个月内,上线一款专为老年用户设计的大字体、简化交互的电商App,并实现50万的初始用户注册”。立项依据是因,项目目标是果。

问:在拥抱不确定性的敏捷开发中,是否还需要一个详尽的、前置的立项依据?

答:绝对需要,而且可能比传统项目更重要。敏捷开发拥抱的是“解决方案”的不确定性,而非“问题本身”的不确定性。敏捷方法论是用来高效地、迭代地“寻找正确答案”的工具,但你首先需要一个坚实的立项依据来证明你正在“回答一个有价值的问题”。一个强大的立项依据,为敏捷团队的探索之旅设定了清晰的“边界”和“成功判据”(即价值假说和关键指标)。没有这个前提,敏捷开发很容易退化为无目的的、混乱的“需求响应”,团队虽然在快速迭代,但却不知道驶向何方。立项依据不是一份详尽到规定了每一个功能细节的“计划”,而是一份经过验证的“问题陈述”和“价值主张”。

问:一个项目的立项依据应该由谁来负责提供和撰写?

答:项目的“立项依据”的最终所有者和责任人,应该是项目的“发起人”(Project Sponsor)或“业务负责人”(Business Owner)。因为项目最终是要为业务创造价值,所以论证这个价值的责任,理应由期望从中获益的业务方来承担。项目经理(Project Manager)或产品经理(Product Manager)在这个过程中的角色,更多是作为**“引导者”和“撰写者”**。他们负责组织和引导相关的市场调研、用户访谈和跨部门讨论,利用自己的专业知识和工具,将业务方的想法和需求,结构化地、逻辑清晰地、数据翔实地呈现在一份专业的商业论证报告中,并推动其通过组织的评审流程。但报告中的商业承诺和价值主张,必须得到业务发起人的背书和负责。

问:在我们的快节奏文化中,引入商业论证这样的“重流程”会受到很大阻力,怎么办?

答:关键在于改变大家对这个流程的认知,并采用轻量化、差异化的方法。首先,要将其定位为一种“减少浪费、提高成功率”的工具,而非“增加官僚负担”的流程。通过分享一两个因为立项草率而导致失败的惨痛案例,让大家切身感受到“磨刀不误砍柴工”的道理。其次,流程的“重量”应与项目的规模和风险相匹配。对于小型的、探索性的项目,立项依据可以是一份简单的“一页纸商业画布”(Lean Canvas)。而对于需要投入巨大资源的战略级项目,则需要一份详尽的、包含财务模型的商业论预案。不要用一套流程去要求所有项目。可以先从一两个重要的项目开始试点,当大家看到经过充分论证的项目,其后续执行过程确实更顺畅、目标更清晰、团队更有凝聚力时,这种实践的价值就会被认可,阻力也会自然减小。

问:一份优秀的“商业论证”(Business Case)通常包含哪些核心要素?

答:一份结构完整、有说服力的商业论证报告,通常会像一个引人入胜的故事,但其内核是严谨的数据和逻辑。其核心要素一般包括:

执行摘要(Executive Summary):用几句话概括整个项目的核心内容,供高层领导快速阅读。

问题陈述(Problem Statement):清晰地定义项目要解决的、经过验证的市场/用户/业务问题。

可选方案分析(Analysis of Options):除了提议的解决方案,还应简要分析其他可能的替代方案(包括“什么都不做”的选项),并说明为什么提议的方案是最佳选择。

收益与效益(Benefits & Value):量化地或定性地描述项目成功后,将为公司带来的具体价值,如财务收益、市场份额提升、客户满意度改善等。

成本与资源估算(Costs & Resources):初步估算项目所需的时间、人力和资金投入。

风险与应对(Risks & Mitigations):识别项目可能面临的主要风险,并提出初步的应对策略。

成功衡量标准(Success Metrics):明确定义用于衡量项目是否成