IP失效,溯源无门:微隔离如何破局容器环境下“黑域名”攻击溯源难题!

引言

在数字化浪潮的推动下,容器技术凭借其无与伦比的敏捷性和灵活性,正迅速重塑企业的IT基础设施。然而,在这场技术变革的背后,一个巨大的安全挑战正悄然浮现:容器IP的动态分配与频繁变更,使得传统基于IP的检测与溯源机制严重失效。一旦集群内发生恶意访问行为,安全团队往往难以准确追踪来源,致使其在应急响应中如陷迷雾,无法快速定位威胁源头并实施阻断。本文将深入剖析这一困境,并探讨如何通过微隔离技术,为容器环境下的攻击溯源提供全新的解决思路。

隐匿的威胁:容器动态环境下的溯源失效困境

在当前的主流攻击链中,受控主机向恶意域名发起的CC反连(Command and Control)已成为攻击者建立持久化通道的核心战术。该行为的关键特征在于对恶意域名的访问,这也使其成为威胁检测体系中的重要监测点。因此,安全团队经常能在容器集群的出口流量检测设备上拦截到集群内某一IP对黑域名的访问。而在容器化动态架构中,业务容器(Pod)不再固定占用 IP,而是共享IP地址池,IP 随容器(Pod)不断调度和销毁快速变更流转。因此,溯源时最直接且根本的问题在于:该恶意行为发生时刻,这个出访 IP 究竟对应哪个容器(Pod)?要回答这一问题,主要面临以下两重挑战:

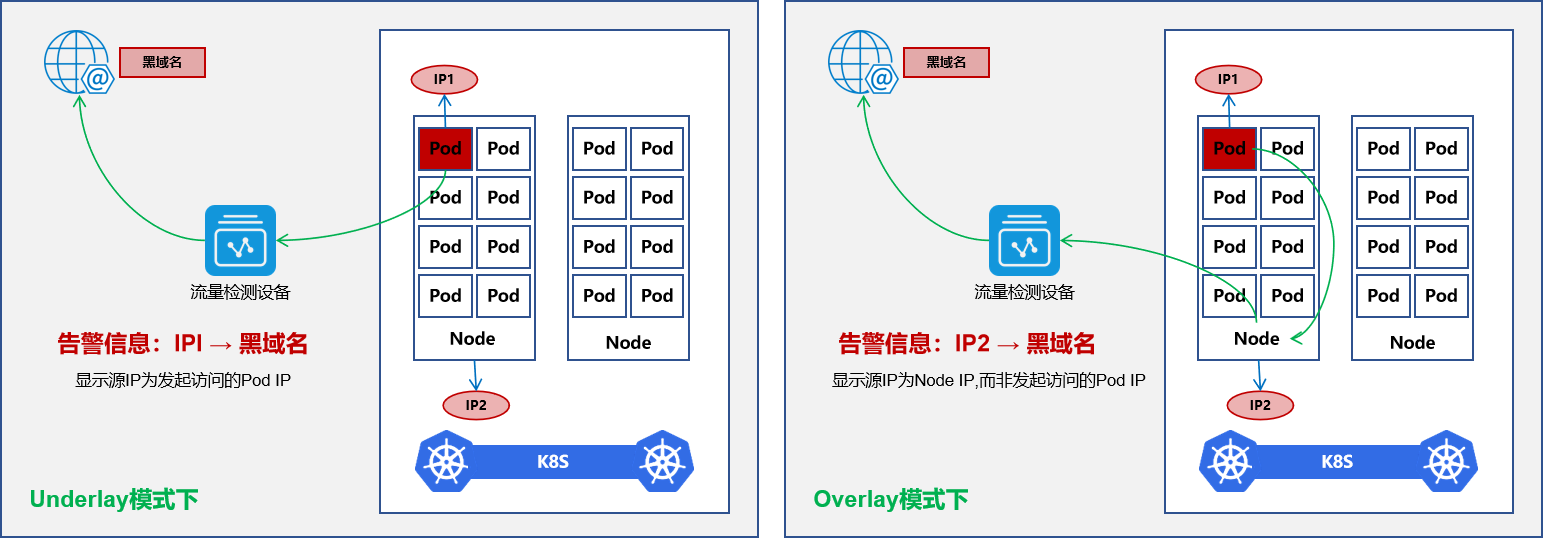

1. Overlay 模式的“障眼法”:IP 与身份的彻底脱钩

容器网络插件(CNI)决定了容器在网络中的转发机制,通常包括 Overlay 和 Underlay 两种模式。在 Underlay 模式下,由于容器(Pod)IP 本身在底层网络中就具备可路由性,因此出向流量会保留源 IP,理论上具备可追溯性。然而,在 Overlay 模式下,容器(Pod)IP 仅在其独立的叠加虚拟网络中有效,在集群外部是不可路由的,因此出向流量需要通过源地址转换(SNAT)将其替换为统一的宿主机 IP 后,才能与外部网络通信,这使得外部安全设备看到的流量都源于同一个或少数几个宿主机 IP,容器(Pod)的原始身份被完全隐藏。这就像在大海捞针,我们知道有根针沉下去了,但要找出是哪一根,却束手无策。

尽管 Underlay 模式能提供更优的性能和网络透明性,但 Overlay 凭借其与底层基础设施的解耦能力,以极小的性能开销换来了无与伦比的部署敏捷性和运维灵活性,因此在实际应用中成为绝大多数企业的首选。这一现实选择也直接导致多数企业丧失了基于 IP 地址实现有效异常溯源的理论基础。

2. Underlay 模式下的“大海捞针”:日志追溯的实际困境

即便企业容器网络采用的是 Underlay 模式,溯源工作也并非易事。在威胁情报中,从恶意行为发生到相关域名被判定为黑域名并触发告警往往具有时间间隔。在此期间,由于容器环境的高度动态性,最初发起访问的容器(Pod)所使用的 IP 地址极可能已被重新分配给其他容器(Pod)。这导致我们无法仅仅通过当前 IP 地址的从属来直接锁定目标,而必须依赖容器平台中的历史日志进行追溯。

然而,日志追溯也面临着多重挑战。首先,在大型企业中,网络安全团队与容器平台管理团队往往分属不同部门,跨部门协调与日志提取涉及显著的沟通成本。其次,受容器环境敏态特性的影响,日志数据量巨大,在海量记录中精准定位某一历史时刻的 IP 分配信息,过程较为繁琐。更关键的是,即便通过层层阻碍最终定位到当时的容器(Pod),由于传统日志信息有限,缺乏对容器内部及东西向连接关系的记录,因此难以判断攻击者是否已利用该失陷容器(Pod)进行了横向移动,致使无法准确评估攻击影响范围。

这些挑战共同导致一个严峻的后果:安全威胁可能长期潜伏而无法被根除,极大地增加了企业的实际风险。

微隔离破局:近源采集与身份标识破解溯源难题

面对上述困境,传统安全手段已难以应对,而知心平台以微隔离技术为核心,依托其面向身份、近源端端点级的流量采集与分析能力,为容器网络环境下的攻击溯源提供了有效解决方案。

微隔离系统将策略执行点部署于每一个工作负载(容器)的操作系统中,而非传统网络边界。该架构通过近源端进行连接关系采集,而 Overlay 模式下的数据包封装发生在传输过程中,并非在源端进行。因此,微隔离系统在源端采集的连接关系不受 Overlay 协议封装的影响,能够清晰记录容器(Pod)与外部黑域名之间的真实访问行为,从而可以准确还原通信过程。

此外,知心平台的微隔离技术具备学习每个工作负载网络行为的能力,可实现对东西向流量的深度感知与分析。平台以资产业务属性、主机开放服务、合法访问规则、时序连接关系及违规访问记录五类数据为核心,构建了一套完整的“数据解码器”。这些数据维度共同形成了容器网络环境下的全景可视化能力,为攻击溯源提供了坚实的数据基础。具体而言,该系统实现了以下关键能力:

全量访问信息的“精准留存”:区别于传统依赖IP与资产映射的溯源机制,知心平台通过持续采集容器(Pod)与目标地址之间的完整访问关系,实时记录包括发起方身份与IP、访问时间、目标域名及IP等关键元数据。当黑域名访问告警触发时,安全团队无需回溯历史IP分配日志,可直接基于告警中的恶意域名与时间信息,在全量访问记录中进行快速匹配与关联分析,并通过源IP等多维度数据与告警信息进行交叉验证,从而精准定位到发起恶意请求的容器(Pod)及其所属业务,彻底规避容器IP动态性所带来的追溯困境。

业务属性的“身份识别”:除IP标识外,系统还能够关联容器(Pod)的业务属性,例如所属应用、服务角色等,从而将溯源维度从“某个容器”直接提升至“某项业务”。这种基于业务身份的识别机制,不仅提升了跨团队协作的效率,也为事件响应和内部加固提供了明确的决策依据。

攻击路径的“全景再现”:在确定恶意容器(Pod)后,系统可基于其强大的连接关系数据,精准还原攻击链路径和横向移动范围,构建出完整的攻击影响图谱。这项能力使安全人员能够清晰识别攻击入口、扩散路径及受影响节点,极大缩短事件响应时间,并为根除威胁提供关键支撑。

总结

随着容器技术的广泛应用,容器网络安全的防护能力已成为企业亟待强化的关键环节。然而,容器环境本身具备的高度动态性与网络架构的复杂性,使得传统依赖IP的溯源机制难以生效,为企业安全运营带来严峻挑战。

知心平台以微隔离技术为核心,通过身份驱动的细粒度访问控制和近源端流量采集能力,将看似混沌的容器网络行为转化为清晰、可追溯的安全可视化信息。该方案不仅显著提升了对异常访问的定位效率,极大缩短安全事件响应时间,还为企业全面排查安全隐患、加强内部防护体系提供了坚实支撑,使企业在动态复杂的容器环境中赢得安全攻防的主动权。