知识复用缺乏跨角色适配该如何改善

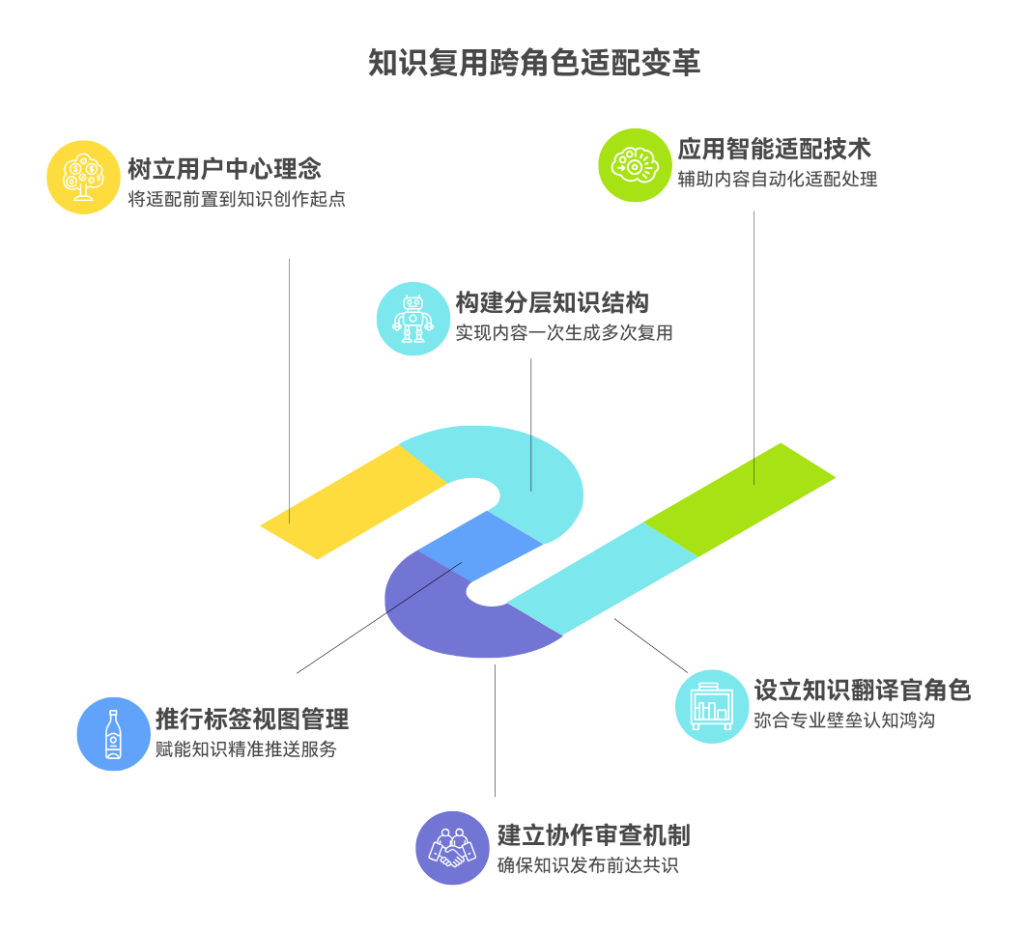

改善知识复用中缺乏跨角色适配的困境,需要组织从理念、架构、流程到文化进行一场系统性的变革,其核心是彻底摒弃“创作者中心”的思维,转向“受众中心”的知识服务模式。具体的改善策略包括:建立以用户为中心的知识生产理念,将适配前置到创作的起点、构建“一核多面”的分层与模块化知识结构,实现内容的一次生成多次复用、推行精细化的角色标签与个性化视图管理,赋能知识的精准推送、倡导并固化跨职能的协作审查机制,确保知识在发布前已达成共识、设立专业的“知识翻译官”角色,弥合专业壁垒与认知鸿沟、以及积极利用智能化技术辅助内容的自动化适配。

这一系列举措的根本目的,在于将单一、僵化的“知识文档”,转变为能够根据不同角色用户的需求和场景,动态呈现出不同面貌的、灵活的“知识服务”,从而从根本上提升知识的易用性和复用价值。

一、理念先行:从“我写你看”到“为你而写”的思维转变

所有问题的改善,都始于思维模式的转变。知识复用缺乏跨角色适配的根本症结,往往源于一种根深蒂固的“创作者中心”的生产理念。在这种理念下,知识的创造者——通常是某个领域的专家——其首要目标是完整、准确地记录下自己所知的内容,他们潜意识里的读者是“另一个自己”。至于其他角色的同事,如销售、市场、客服等,能否看懂、如何使用,则往往被忽略。因此,要改善现状,第一步,也是最关键的一步,就是必须在整个组织内发起一场从“我写你看”到“为你而写”的思维革命。

“为你而写”,意味着将用户体验设计的核心思想,引入到知识管理的全流程中。每一份核心知识在被创造之初,其作者就必须首先思考一系列基本问题:“这份知识的主要受众是谁?他们各自的角色和职责是什么?”、“他们已有的知识背景是怎样的?存在哪些知识盲区?”、“他们希望通过这份知识解决什么具体问题?达成什么目标?”、“他们通常在怎样的场景和压力下使用这份知识?”。这种基于用户同理心的思考,会从根本上改变知识内容的组织方式、语言风格和呈现形式。它要求创作者从一个单纯的“内容倾倒者”,转变为一个“知识产品设计师”,其最终交付的,不应只是一份信息的堆砌,而应是一次充分考虑了用户需求的、流畅的、高效的“知识消费体验”。

二、架构重塑:构建“一核多面”的分层知识体系

在“为你而写”的理念指导下,改善跨角色适配问题的核心技术手段,是对知识的组织架构进行彻底的重塑。传统的、线性的、一篇式的“大杂烩”文档,是跨角色复用的天敌。取而代之的,应该是一种“一核多面”的、分层的、模块化的新型知识架构。这种架构的核心思想,是将一份核心知识(例如,一项新技术、一个新产品功能、一项新政策)拆分为一个稳定的“核心知识模块”和多个围绕它的、面向不同角色的“适配应用模块”。

“核心知识模块”是这份知识最原始、最完整、最权威的技术或事实陈述,它构成了“单一事实来源”的基石。例如,一个新产品功能的核心模块,会包含其最详尽的技术规格、设计原理、实现逻辑等。而围绕这个“核心”,“适配应用模块”则像是多个可以按需插拔的“接口”,分别服务于不同角色。例如,针对同一个产品功能,可以派生出:面向销售的“客户价值与卖点”模块、面向市场的“宣传口径与竞品对比”模块、面向客服的“常见问题与解决方案(FAQ)”模块、面向新员工的“快速上手指南”模块等。这些模块与核心模块相互链接,共同构成一个完整的知识体。当核心模块更新时(如技术参数变化),所有相关的应用模块都能收到通知并进行相应调整。这种架构,完美地解决了“既要保持信息源的统一,又要满足多样化的角色需求”这一核心矛盾,实现了知识“一次生产、多次复用、按需适配”的理想状态。

三、标签为纲:实现知识精准推送与个性化视图

如果说“一核多面”的架构是解决了内容的组织问题,那么精细化的标签体系,则是解决内容与用户精准匹配的分发问题。通过为每一份知识(或知识模块)打上多维度的标签,特别是“角色标签”,就等于为知识库建立了一套强大的“导航与筛选系统”。角色标签,顾名思义,就是用于标定这份知识主要适用于哪些用户角色,例如role:研发工程师、role:产品经理、role:销售顾问、role:客服专员等。当一个知识库拥有了这样一套清晰的标签体系后,知识的复用效率将发生质的飞跃。

一方面,用户可以利用角色标签进行主动的、精准的筛选。当一个销售人员需要查找资料时,他只需筛选出所有包含role:销售顾问标签的知识,就能立刻从浩如烟海的知识库中,过滤出与自己工作最相关的内容,极大地提升了信息获取的效率。另一方面,更重要的是,知识库系统可以基于用户的角色身份,实现知识的“个性化视图”和“智能推送”。系统可以根据登录用户的**用户画像**(其所属部门、岗位等),自动为其构建一个专属的知识门户首页,优先展示与其角色最匹配的知识内容。甚至,当一份被标记为与销售相关的新知识发布时,系统可以自动向所有销售角色的用户发送通知。这种从“人找知识”到“知识找人”的转变,是改善知识复用体验的革命性一步。

四、流程保障:将跨角色协作融入知识生命周期

先进的理念和架构,必须有刚性的流程来保障其落地执行。要从根本上解决知识的跨角色适配问题,就必须将“跨职能协作”这一要求,以制度化的形式,深度融入到知识的整个生命周期(创建、评审、发布、更新、废弃)之中。这意味着,任何一份重要的、需要被多角色复用的核心知识,其质量都不再是某一个专家或某一个部门的“私事”,而是所有相关利益方共同的责任。

具体而言,组织需要建立一套标准化的“知识协作与评审流程”。例如,可以规定:一份新产品功能的技术白皮书,在正式发布前,必须经过产品经理、市场经理、销售总监和客服主管的共同审阅。在这个过程中,审阅者们并非去审查其技术实现的细节,而是从各自的专业视角,对其可理解性、可用性提出要求和修改建议。市场经理可能会要求增加一段通俗易懂的、面向客户的价值阐述;客服主管则可能会要求补充几个关于此功能的常见问题解答。在实践中,可以借助文档协作管理系统(如PingCode)来设定标准化的审批流程,系统可以自动将文档流转给不同角色的干系人进行审阅和确认,确保在发布前已达成跨角色的共识。这种将“下游”的适配需求,前置到“上游”的生产环节的流程设计,能够从源头上避免大量后期返工,并确保最终发布的知识,是所有角色都能理解和接受的“最大公约数”。

五、角色赋能:设立“知识翻译官”弥合认知鸿沟

在许多组织中,尤其是技术驱动型企业,存在着大量深度垂直、极其复杂的专业知识。对于这类知识,即便通过流程强制要求,让其创造者(如顶尖的算法科学家、资深架构师)去为所有其他角色进行内容适配,也往往是低效甚至不现实的。因为他们可能缺乏这种“翻译”的意愿、时间或技能。在这种情况下,设立一个专业的“知识翻译官”角色或团队,就成为弥合组织内部认知鸿沟、实现深度知识适配的“特种部队”。

“知识翻译官”的核心职责,就是与各个领域的专家紧密合作,将那些原始的、复杂的、充满专业术语的“硬核”知识,加工和转化为不同受众能够轻松理解和使用的、多种形式的知识产品。这个角色,可能由技术传播工程师、知识管理专员、课程设计师或内部记者等来承担。他们如同一个“转换器”,一端输入专家的深度知识,另一端则根据不同角色的需求,输出通俗易懂的文章、清晰直观的图解、生动有趣的培训视频或可以快速上手的操作指南。例如,他们可以将一份长达50页的研发可行性报告,为高层管理者提炼成一页的摘要(Executive Summary),为市场人员转化为一份充满客户价值的宣传材料。通过这种专业的角色赋能,组织可以将专家从繁琐的“解释工作”中解放出来,让他们更专注于核心的创新和研发,同时又确保了其智慧成果能够被最广泛地传播和复用。

六、技术驱动:用智能化工具提升适配效率与体验

随着人工智能等技术的发展,利用智能化工具来辅助知识的跨角色适配,正从一种设想变为现实。在未来,改善知识复用体验,将越来越依赖于技术驱动的自动化和智能化手段。这些技术可以在很大程度上,将知识适配工作从繁重的人工操作中解放出来,实现规模化的、实时的、动态的内容适配,从而极大地提升效率和用户体验。

目前已经出现或正在快速发展的相关技术包括:第一,智能摘要与文本生成。先进的自然语言处理模型,已经能够对长篇的文档进行精准的、高质量的摘要提炼,甚至可以根据指令,自动将一份技术文档,改写成一篇面向市场的博客文章。第二,个性化内容推荐引擎。类似于电商和新闻客户端的推荐算法,可以被应用于知识库中,通过分析用户的角色、历史行为和当前任务,实时地为其推荐最可能需要的知识内容。第三,多模态内容生成。一些工具已经可以实现将文字描述,自动转化为流程图、数据图表甚至讲解视频,极大地丰富了知识的呈现形式,满足了不同用户对信息接收方式的偏好。组织应积极关注并适时引入这些智能化工具,将其作为知识管理基础设施的重要组成部分,用技术的力量,为知识的跨角色高效复用插上翅膀。

七、文化润滑:营造“换位思考”与“全局视角”的土壤

最后,但同样至关重要的一点是,所有的理念、架构、流程和工具,最终都需要在适宜的文化土壤中才能生根发芽、茁壮成长。要从根本上改善知识的跨角色适配问题,组织必须致力于营造一种鼓励“换位思考”、崇尚“全局视角”的协作文化。这种文化,是所有机制能够顺畅运转的“润滑剂”。当工程师发自内心地关心“销售同事如何向客户介绍我做的这个功能”,当市场人员主动去理解“研发在实现这个需求时面临的技术挑战”时,知识的适配就不再仅仅是一项需要被动执行的流程,而是变成了一种主动的、自觉的、追求共赢的协作习惯。

领导者在塑造这种文化中扮演着关键角色。他们需要通过自身的言行,持续地向团队传递跨界协作的价值。例如,在项目复盘会上,不仅要表彰技术攻关的英雄,更要大力表彰那些在弥合部门沟通、促进知识共享方面做出杰出贡献的“连接者”。此外,可以通过组织跨职能的“共创工作坊”、团队轮岗、以及设立与“协作贡献”相关的绩效指标等方式,来打破部门墙,促进不同角色之间的相互理解和同理心。当“为全局成功贡献智慧”成为比“守住自己一亩三分地”更受尊重的价值观时,一个能够自发进行知识适配和高效复用的学习型组织,也就水到渠成了。

常见问答

问:为同一份核心知识创建多个面向不同角色的版本或模块,是否会导致版本管理的混乱,并急剧增加后期的维护成本?

答:这是一个非常重要且普遍的顾虑。如果采用传统的文件复制方式(即“另存为”一个销售版、一个市场版),那么答案是肯定的,这必将导致版本失控和维护噩梦。然而,现代知识管理的“一核多面”架构,其核心正是为了避免这个问题。关键在于**“逻辑分离,物理关联”**。这意味着,面向不同角色的内容(适配模块)与核心的、事实性的内容(核心模块)在逻辑上是分开的,可以独立编辑和呈现,但在物理上或系统后台,它们是与同一个核心知识对象紧密关联的。当核心模块(如一个产品的核心技术参数)发生变更时,系统会自动通知所有关联的适配模块的负责人,提示他们需要进行相应的更新。这种模式下,维护工作变得非常清晰和可控:事实的变更只需在核心模块处修改一次,而各个角色只需关注这次变更对自身应用场景的影响即可。因此,它非但不会增加混乱,反而通过结构化的方式,极大地降低了因一次底层变更而引发的多点、无序修改的“涟漪效应”成本。

问:我们公司规模不大,没有条件设立“知识翻译官”这样的专职岗位,那么由谁来承担知识适配的责任比较合适呢?

答:对于中小型组织而言,设立专职岗位的确不太现实,但这并不意味着知识适配的工作无法开展。责任可以被“分解”和“兼任”。一种有效的方式是在各个团队内部,识别和培养“兼职翻译官”或“知识接口人”。这个人不一定是团队的管理者,但通常是对业务有热情、沟通能力强、乐于分享、并对其他部门工作有好奇心的人。例如,研发团队里可以有一位工程师,他不仅技术好,而且文笔清晰、乐于向非技术同事解释概念,那么他就可以被指定为团队的“知识接口人”,负责将本团队产出的核心技术文档,转化为产品或市场团队能理解的语言。同样,产品或市场团队里,也应有相应的接口人,负责向研发“翻译”市场需求。组织可以为这些“兼职翻译官”提供一些额外的激励或荣誉,比如“知识共享大使”的称号,并在绩效评估中对他们的这项贡献予以认可,从而形成一个分布式的、轻量级的知识适配网络。

问:如何才能有效地让那些习惯了只从自己专业视角写作的资深专家(如技术专家),愿意花额外的时间和精力,去主动考虑其他角色的需求?

答:要改变资深专家的行为模式,强制要求往往效果最差,核心在于让他们真切地“看到”并“感受到”跨角色适配所带来的“价值回报”和“麻烦减少”。首先,可以建立一个“故事反馈”机制。定期收集并向专家们分享,他们适配过的知识,是如何被销售团队用来赢得一个重要订单的,或者是如何被客服团队用来将一个棘手的客户投诉,转化为一次成功的客户挽留的。这些来自一线的、生动的、正面的故事,能给专家们带来远超金钱奖励的成就感和价值感。其次,要让他们感受到“麻烦减少”。当专家们发现,自从他们花时间写了一份清晰的、面向非技术人员的说明文档后,来打断他们工作、询问基础问题的销售和市场同事显著减少了,他们就会意识到,前期的这点“投入”为他们赢得了后期更宝贵的、不被打扰的、可以专注研发的“宁静时间”。最后,可以邀请专家参与到下游环节中。偶尔邀请技术专家旁听一次销售方案的评审会,或者让他看看客服团队收到的、因为产品文档描述不清而导致的五花八门的客户抱怨。这种身临其境的体验,能最深刻地激发他们的同理心,让他们主动意