嵌入式系统启动流程

1、基础概念

1.1 bootrom

BootROM 不是严格意义上“只能从 ROM 启动操作系统” 的意思,而是指芯片上电复位后,第一段固定的启动程序,通常固化在 ROM(只读存储器)或 mask ROM、OTP ROM,甚至是 eFuse 或者内嵌 Flash 中。

它的职责是:

- 初始化最基本的硬件环境(如时钟、SRAM、引脚模式)

- 决定启动介质(NAND、NOR、SPI Flash、SD 卡、USB、UART 等)

- 搬运/加载下一阶段的 bootloader 到片内 SRAM。

换句话说,BootROM 是 SoC 厂商写死的第一阶段代码,它并不等于“操作系统”,而是负责把后续代码拉起来。

广义上,ROM 可以指的存储器:

- 真·只读存储器(mask ROM,无法更改)

- eFuse/OTP(一次性可编程)

- 内嵌 Flash(有些 MCU/SoC 用它代替 mask ROM)。

在有些资料中,厂商也会把 BootROM + NAND/NOR 的启动扇区统称为“ROM”,这是习惯性说法。

1.2 bootloader

bootloader 本身就是一个广义的概念,它并不是指某一个特定的软件,而是指 “在操作系统启动之前运行的所有引导程序”。可以是单级的,也可以是多级分层的。

🔹多级引导的层次划分

不同的芯片/架构可能会分为多级:

- ROM Code / BootROM(第 0 级)

- 固化在 SoC 内部,不可修改

- 上电后 CPU 首先执行

- 职责:最小化初始化、选择启动介质、加载第一级 bootloader 到 SRAM

- 一级 bootloader(Stage 1 Bootloader / SPL,通常很小)

- 由开发者提供,存放在启动介质的最前面

- 通常运行在片内 SRAM(容量有限,比如 S3C2440 只有 4KB)

- 职责:初始化 DRAM、NAND 控制器,加载更大的二级 bootloader

- 二级 bootloader(Stage 2 Bootloader,例如 U-Boot)

- 存放在 NAND/NOR/SD 等存储器中,由一级 bootloader 搬运到 DRAM 后运行

- 功能完善:外设驱动、文件系统、网络下载、命令行、烧写功能、加载内核

- 三级引导(有些系统才有)

- 比如 U-Boot 本身可以分 SPL(小的前置程序)+ main U-Boot

- 或者在 PC 上的 BIOS/UEFI → boot sector → GRUB → OS

这里说的 “三级引导” 并不是一个固定的、标准的术语,而是想强调,在某些系统里,bootloader 可以再拆得更细,例如。严格来说,大家常用的叫法通常只有 BootROM → Stage 1 → Stage 2 → OS,但不同的社区/文档里命名方式会有点出入。

- 最终操作系统内核

- bootloader 的最后一步就是把内核搬到内存合适位置,并跳转到入口点执行

2、以 S3C2440 为例

S3C2440 的启动时读取的第一条指令是在内存 0x00 地址处(注意:对于S3C2440芯片设计为0x0,其他芯片不一定)。

上电后内存中没有数据,那么 0x00 地址处的指令如何放进去?

我们首先要了解一个基础知识:NAND FLASH 不可以直接运行程序,而 NOR FLASH 却可以(片上执行)。

- NAND FLASH 管脚复用,数据总线和地址总线复用

- NAND FLASH 是顺序存取设备,不能够被随机访问

- 所以,NAND FLASH 本身是连接到了控制器上而不是系统总线上

- NOR FLASH 有地址总线和数据总线,可以直接连接到系统总线上、支持随机存取

2.1 NAND 启动

板卡出厂的时候,厂家会在 NAND FLASH 中固化相关启动镜像。

上电后,2440 硬件会自动从 Nand Flash 中读取 4K 到片内 RAM 上(SRAM),同时片内 RAM 上前 4K 被映射到[内存]的 0x0 地址处(映射的过程也是硬件的自动操作的过程)。CPU 从 0 地址上读取第一条指令(前4字节),执行…

- stage1:Reset 复位后,Nand Flash 控制器将 Nand 前 4K 代码复制到 SRAM 中运行(这部分代码可以理解为 SPL)

- stage2:这部分代码负责配置内存和 Flash,然后将 uboot 代码复制到内存(DDR)中,然后跳转到内存中运行(可以理解为 Uboot)

- stage3:最后 uboot 启动 Linux 内核(OS),然后内核去挂载根文件系统,进入命令行启动应用程序(可以理解为 OS)

2.2 NOR 启动

板卡出厂的时候,厂家会在 NOR FLASH 中固化相关启动镜像。

如果配置为 NOR FLASH 启动,0x00000000 就是 NOR FLASH 实际的起始地址,NOR FLASH 中的程序就从这里开始运行,不涉及到数据拷贝和地址映射。

- stage1:Reset 复位后,程序直接从 NorFlash 开始运行,初始化内存,将 uboot 拷贝到内存中

- stage2:跳转到内存中运行,然后启动内核。

3、ARM 架构中的安全启动

推荐先阅读:

ARM 学习笔记(一)

ARM 学习笔记(二)

3.1 TrustZone

🔹TrustZone 的起源

- 时间背景:

- 2003 年左右 ARM 推出 ARMv6K 架构时,已经有了最早的 TrustZone 技术雏形;

- 真正普及是在 ARMv7-A(Cortex-A 系列)开始,尤其是智能手机爆发时期(2005–2010)。

- 动机:在此之前,嵌入式系统大多数是单一用途(比如机顶盒、打印机),不太需要复杂的安全隔离。但随着手机、平板 等 开放应用平台 出现,情况变了:

- 手机要能安装第三方 APP;

- 手机要处理安全敏感任务(SIM 卡、支付、DRM、VPN、企业安全);

- 同一台设备要承载 “可信代码” 和 “不可信代码”。

这就迫使 ARM 提供一种硬件级别的隔离机制:让 CPU 在同一核心上也能划分出 安全世界 (Secure World) 和 普通世界 (Normal/Non-secure World)。

🔹为什么需要 TrustZone

- 软件隔离不够安全

- 单纯靠 OS 内核做隔离(用户态 vs 内核态)不足以抵御恶意软件

- Android/Linux 内核本身可能有漏洞,一旦被利用,安全功能就会被绕过。

- 可信执行环境 (TEE) 的需求

- 电信运营商要保护 SIM 卡相关的密钥;

- 内容提供商要保护 DRM;

- 金融厂商要保护支付/加密逻辑;

- 企业要保证设备管理和 VPN 通道可信。

👉 这些功能不能和普通 APP 跑在一起,需要有个小而可信的“安全小环境”

- 硬件生态统一

- 如果让每家厂商自己搞一套安全处理器,碎片化会严重。

- ARM 直接在 CPU 架构里内置一个“安全世界”支持,大家就能基于统一机制开发。

🔹 TrustZone 的设计核心

- 世界切换 (World switch):

- CPU 引入了 Secure/Non-secure 状态位 (NS bit)。

- 指令 smc (Secure Monitor Call) 用来在两个世界之间切换。

- 硬件隔离:

- 内存、外设都带有安全属性(比如 MMU + TrustZone Address Space Controller(TZASC))。

- 普通世界不能直接访问安全世界的资源。

- 安全监控器 (Secure Monitor):

- 相当于世界切换时的“中介”,运行在最高特权级,保证切换过程不会被篡改。

3.2 Trusted Firmware(ATF)

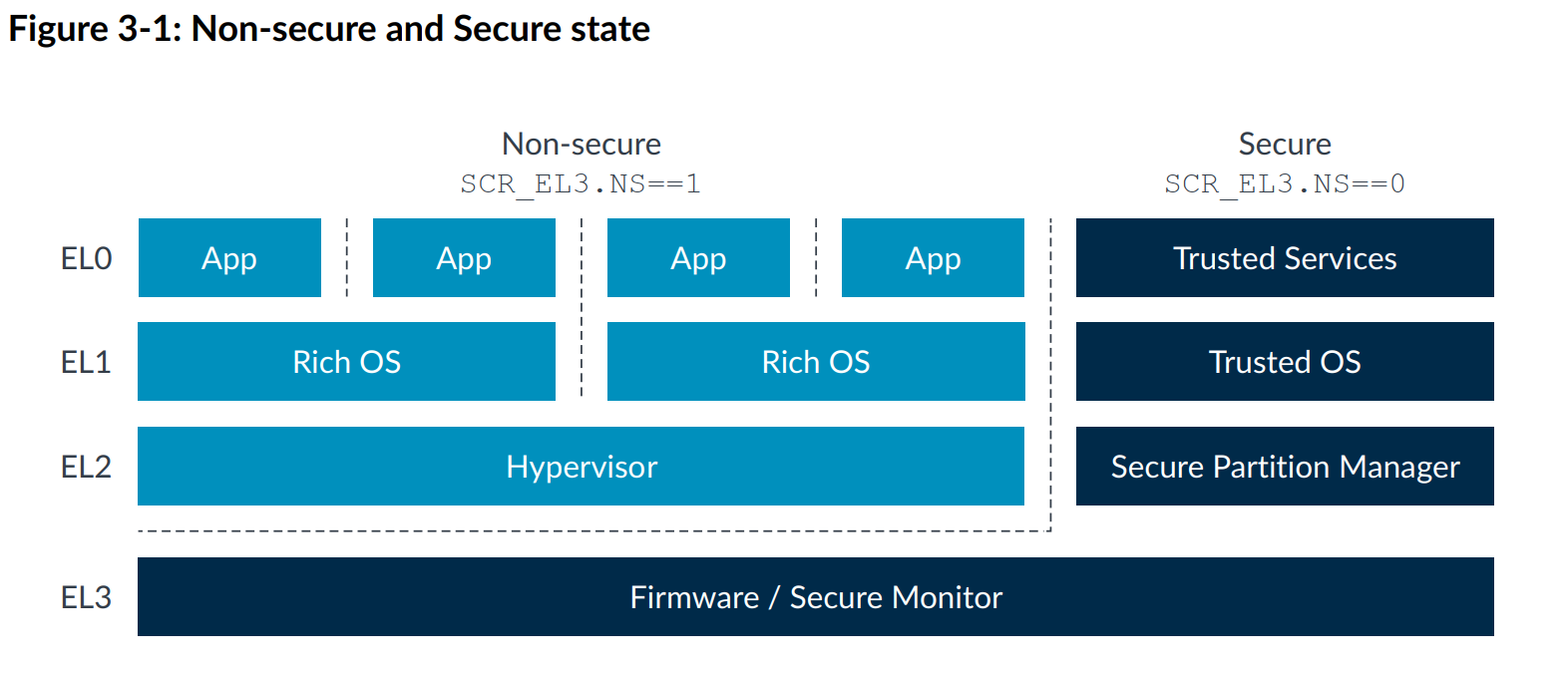

TF(Trusted Firmware)是 ARM 在 Armv8 引入的安全解决方案,为安全提供了整体解决方案。它包括启动和运行过程中的特权级划分,对 Armv7 中的 TrustZone(TZ)进行了提高,补充了启动过程信任链的传导,细化了运行过程的特权级区间。

处理器的执行特权等级基于异常级别(EL)划分:

- EL0(应用层级)可分为安全(Secure)与非安全(No-Secure)状态

- EL1(操作系统层级)可分为安全(Secure)与非安全(No-Secure)状态

- EL2(虚拟机监控器层级)在Armv7-A至Armv8.3-A架构中仅支持非安全状态。从Armv8.4-A架构开始,EL2可支持安全与非安全状态

- EL3(安全监控器层级)仅存在于安全域——安全与非安全状态间的软件驱动转换仅能在此层级实现

从高 EL 转低 EL 通过 ERET 指令,从低 EL 转高 EL 通过 exception,从而严格区分不同的特权级

ATF 相关源码可以学习:

https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware

关于 ATF 启动这里先整个宏观的概念。这个 blog 讲的很好,就不重复写了,自己写还写不到这么清晰,图页很漂亮。

ARM Trusted Firmware分析——启动、PSCI、OP-TEE接口

这里直接贴图:

这里就直接上总结,总结下我个人觉得比较重要的东西。

- BL1 通常是 bootrom,运行在 EL3,初始化相关硬件,加载 BL2

- BL2 通常运行在 SRAM 中,运行在 EL1,初始化相关硬件(DRAM)

- BL2 会搬运 BL31、BL32、BL33 到 DRAM 中

- BL1、BL2 都是一次性的,系统启动后,不再起作用。系统运行期间,一直起作用的是 BL31、BL32、BL33

- BL31 比较重要,运行在 EL3,它通过 smc 指令为 Non-Secure World 持续提供涉及安全的服务。提供 PSCI 电源管理功能(例如 CPU 的使能)、安全非安全世界切换(World Switch)等

- 上述顺序启动过程中,都会包含数字签名等验证流程,确保镜像的安全性