C++ list的模拟实现

目录

1. list的模拟实现

带头双向循环链表

链表结点的设计

哨兵节点

list模板底层

list迭代器的实现:

1. 类型别名与成员变量

2. 构造函数:初始化迭代器的指向

3. 解引用操作符 operator* :访问节点数据

4. 前置++与后置++:向后遍历

5. 前置--与后置--:向前遍历

6. 比较操作符 == 与 != :判断迭代器是否相等

const迭代器的实现

list迭代器和const迭代器模拟实现

vector迭代器和list迭代器比较

push_back模拟实现

push_front模拟实现

insert模拟实现

erase模拟实现

pop_back模拟实现

pop_front模拟实现

size模拟实现

empty模拟实现

clear模拟实现

析构函数模拟实现

拷贝构造模拟实现

拷贝构造传统写法

拷贝构造现代写法

operator=模拟实现

赋值重载传统写法

list模拟实现完整代码:

总结:

要模拟实现list,必须要熟悉list的底层结构以及其接口的含义,通过上面的学习,这些内容已基本

1. list的模拟实现

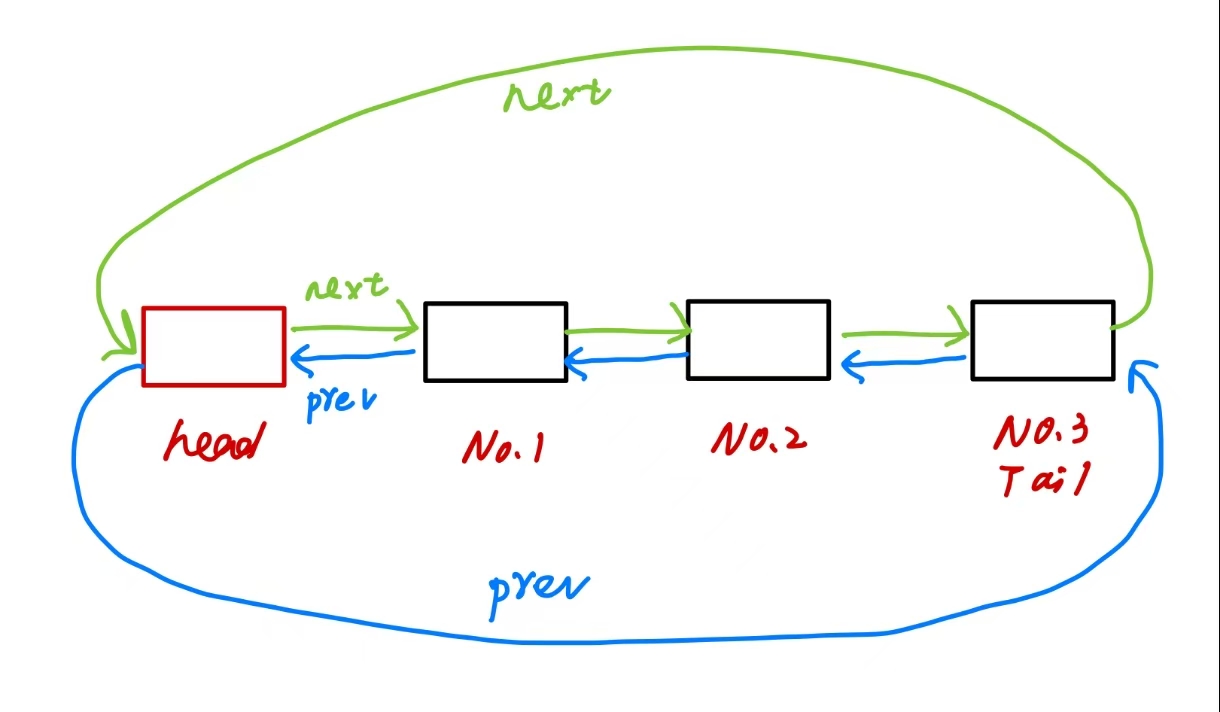

带头双向循环链表

带头循环双向链表是一种数据结构,它具有一个哨兵位的头节点,该节点不存储实际数据 。链表中的每个节点都包含两个指针,一个指向前一个节点( prev ),一个指向后一个节点( next ) 。同时,链表的最后一个节点的 next 指针指向头节点,头节点的 prev 指针指向最后一个节点,形成一个闭环 。

C++标准库中 list 的底层结构,本质就是基于“带头循环双向链表”实现的。具体来说, list 的底层实现完全贴合“带头循环双向链表”的核心特征:

- 1. 以 __list_node 为基础单元:每个存储用户数据的节点,都是 __list_node 模板类的实例,通过 _prev 和 _next 实现双向连接。

- 2. 依赖哨兵位简化操作: list 内部会创建一个哨兵头节点(不存有效数据),让整个链表形成“首尾闭环”——最后一个数据节点的 _next 指向哨兵头,哨兵头的 _prev 指向最后一个数据节点,以此消除边界判断,统一增删查改的逻辑。

链表结点的设计

首先我们实现链表节点的结构,链表节点也是一个模板类:

template<class T> struct __list_node {__list_node<T>* _next;__list_node<T>* _prev;T _data;__list_node(const T& x = T())//默认构造函数,传参也可以调用:_next(nullptr),_prev(nullptr),_data(x){} };要理解这个 __list_node 结构体,核心是抓住双向链表节点的本质功能——既要存储数据,又要通过指针连接前后节点,同时保证初始化的安全性和通用性。

list(STL中的双向链表)的底层逻辑是“节点串联”,每个节点必须同时满足两个需求:

- 1. 数据存储:保存用户传入的元素(如 int 、 string 或自定义对象);

- 2. 指针连接:通过前驱/后继指针,将当前节点与前一个、后一个节点关联,形成链表结构。

__list_node 正是为实现这两个需求设计的“基础组件”,所有 list 的增删查改操作(如插入、删除节点),本质都是对 __list_node 的指针和数据进行操作。

成员变量 类型 核心作用 _next __list_node<T>* 后继指针:指向下一个节点,实现“向后遍历”(如从节点A找到节点B); _prev __list_node<T>* 前驱指针:指向前一个节点,实现“向前遍历”(如从节点B找到节点A); _data T 数据域:存储用户实际需要的数据(如 T=int 时存整数, T=string 时存字符串) 为什么这么设计?

1. 保证指针初始安全

若不主动初始化 _next 和 _prev ,指针会是“野指针”(指向随机内存),后续操作(如赋值指针)会导致内存错误。这里强制初始化为 nullptr ,确保新节点的指针状态是明确的(暂未连接其他节点)。

2. 支持“无参创建节点”

构造函数的参数 x 有默认值 T() ——这是 T 类型的“默认构造值”(如 T=int 时 T() 是0, T=string 时 T() 是空字符串,自定义对象时调用其默认构造)。

这意味着:

- 可以无参创建节点(如 new __list_node<int>() ),此时 _data 会被初始化为 int() (即0);

- 也可以传参创建节点(如 new __list_node<string>("hello") ),此时 _data 被初始化为“hello”,满足灵活初始化需求。

哨兵节点

哨兵位(Sentinel Node,也叫“哨兵节点”)是 基于 __list_node 创建的特殊节点,它本身不存储有效数据,核心作用是“简化链表的边界操作”,二者是“通用组件”与“特殊用途实例”的关系。

本质关系:哨兵位是 __list_node 的“空数据实例”

list 的哨兵位(通常是“头哨兵”,部分实现会加“尾哨兵”),本质就是调用 __list_node 的构造函数创建的一个节点:// 以“带头哨兵的双向链表”为例,创建哨兵位 __list_node<T>* _head = new __list_node<T>(); // 调用默认构造,_data是T()(空值)可见:

- 哨兵位的“物理结构”和普通节点完全一致(同样有 _prev 、 _next 、 _data );

- 区别仅在“用途”:普通节点的 _data 存用户数据,哨兵位的 _data 无意义(仅用它的指针来统一链表的操作逻辑)。

为什么需要哨兵位?—— 解决普通链表的“边界麻烦”

没有哨兵位时,链表的“头节点”“尾节点”是特殊边界(指针可能为 nullptr ),操作时需要额外判断,代码繁琐易错。哨兵位的存在,能让整个链表变成“逻辑上的循环链表”,消除边界差异,所有节点(包括原头、尾节点)的操作逻辑完全统一。举个具体例子:实现 push_back (尾插)

1. 无哨兵位的情况(麻烦)

需要判断链表是否为空(尾节点是否为 nullptr ),分两种逻辑:void push_back(const T& x) {__list_node<T>* new_node = new __list_node<T>(x);if (_tail == nullptr) { // tail是普通的尾节点// 链表为空:新节点既是头也是尾_head = new_node;_tail = new_node;} else { // 链表非空:连接新节点到尾节点后_tail->_next = new_node;new_node->_prev = _tail;_tail = new_node;} }2. 有哨兵位的情况(简洁)

哨兵位 _head 的 _prev 永远指向“实际尾节点”_tail (即 _head->_prev ), _tail 的 _next 永远指向 _head ,无需判断空:void push_back(const T& x) {__list_node<T>* new_node = new __list_node<T>(x);__list_node<T>* tail = _head->_prev; // 直接通过哨兵位找到尾节点(无需判断)// 连接新节点:尾节点 ↔ 新节点 ↔ 哨兵位tail->_next = new_node;new_node->_prev = tail;new_node->_next = _head;_head->_prev = new_node; }简单说:哨兵位是用 __list_node 造的“工具人”,它的价值不在存数据,而在让链表的增删查改更简单。

list模板底层

list模板类的底层是什么呢?成员变量是什么呢?我们一起来看看:

list的成员变量是头节点,通过上面内容可以知道我们实现的是带头循环双向链表:

template<class T> class list {typedef __list_node Node; public:list(){_head = new Node;_head->_next = _head;_head->prev = _head;} private:Node* _head; };这段代码展示了C++标准库中 list 模板类底层实现的核心结构,是带头循环双向链表的关键定义list 的底层是带头循环双向链表,通过 __list_node(节点)和哨兵头节点 _head 实现:

- 每个节点( __list_node )包含 _prev (前驱指针)、 _next (后继指针)、 _data (数据域),支持双向连接。

- 哨兵头节点 _head 不存储有效数据,仅作为“逻辑锚点”,让链表形成首尾闭环(自己的 _next 和 _prev 都指向自己),从而统一所有操作的边界逻辑。

成员变量解析:

类中唯一的私有成员变量是 Node* _head ,它是哨兵头节点的指针:

- 类型 Node* 是 __list_node<T>* 的别名(通过 typedef __list_node Node; 定义),适配任意数据类型 T 。

- 作用:作为链表的“入口”,通过它可以定位到实际的头节点( _head->_next )、尾节点( _head->_prev ),进而完成所有增删查改操作。

构造函数的核心逻辑:

list() 构造函数负责初始化哨兵头节点:list() {_head = new Node; // 创建哨兵头节点(调用__list_node的默认构造)_head->_next = _head; // 哨兵头的后继指针指向自己,形成循环_head->prev = _head; // 哨兵头的前驱指针指向自己,形成循环 }这一步让新创建的 list 在初始化时,就形成了“自循环”的哨兵结构——此时链表为空,但通过 _head 的双向指针,后续插入、删除节点时无需再判断“空链表”的特殊情况,极大简化了操作逻辑。

总结:

这段代码是 list 底层实现的“骨架”:通过哨兵头节点 _head 和双向循环链表结构,为 list 提供了“任意位置增删效率高、双向遍历灵活”的特性,也是STL中 list 能支持快速插入/删除的核心原因。

list的迭代器怎么实现的呢?list迭代器不仅仅是指针,和vector和string不一样,它的迭代器是用一个类去封装了节点的指针

迭代器的实现方式分析:

- 原生指针(天然的迭代器),要求:原生指针指向的空间物理上是连续的,能正确的解引用,以及++,–等操作。比如string和vector

- 它还是原生指针(比如Node),但是它指向的物理结构不连续(链表),但是它不能满足解引用以及++,–等操作,所以需要用一个类去封装原生指针,重载相关运算符,让这个类的对象用起来像指针一样。比如list、map等。

迭代器的本质是:不破坏容器封装的情况,屏蔽底层结构差异,提供统一的方式去访问容器

list迭代器的实现:

template<class T> struct __list_iterator {typedef __list_node<T> Node;typedef __list_iterator<T> self;//为了方便将类类型typedef成selfNode* _node;//指向节点的指针__list_iterator(Node* node):_node(node){}//*it ->it.operator*()//*it = 10//需要可以写,所以返回引用T& operator*(){return _node->data;}//++it -> it.operator++()self& operator++(){_node = _node->_next;return *this;}//++it -> it.operator++(0)self operator++(int){__list_iterator<T> tmp(*this);_node = _node->_next;return tmp;}self& operator--(){_node = _node->_prev;return *this;}//--it -> it.operator--(0)self operator--(int){__list_iterator<T> tmp(*this);_node = _node->_prev;return tmp;}//!=bool operator!=(self& it){return _node!=it._node;}bool operator==(self& it){return _node==it._node;} };要理解这个list迭代器 (__list_iterator) 的设计逻辑,需从迭代器的本质作用和双向链表的遍历特性出发:

设计目的:让链表支持“迭代器风格的遍历与操作”

STL迭代器的核心作用是封装底层容器的访问细节,让用户能以统一的“指针式语法”(如 *it 、 ++it )操作容器元素。对于 list (双向链表),迭代器需要:

- 支持双向遍历( ++ 向后、 -- 向前);

- 支持读写元素(通过 *it 访问数据);

- 支持比较迭代器是否相等(判断遍历是否结束)。

__list_iterator 就是为满足这些需求,对“链表节点指针”进行的面向对象封装。

1. 类型别名与成员变量

typedef __list_node<T> Node; typedef __list_iterator<T> self; Node* _node;

- Node :将 __list_node<T> 重命名,简化节点类型的使用,明确迭代器操作的是链表节点。

- self :将迭代器自身类型重命名,方便在成员函数中返回迭代器对象(如 operator++ 的返回值)。

- _node :指向 __list_node<T> 的指针,是迭代器的“核心数据”——迭代器的本质就是封装了节点指针的工具,所有操作都基于这个指针展开。

2. 构造函数:初始化迭代器的指向

__list_iterator(Node* node):_node(node) {}

- 作用:创建迭代器时,需要明确它“指向哪个节点”。例如, list 的 begin() 迭代器会指向“第一个数据节点”( _head->_next ), end() 迭代器会指向“哨兵头节点”( _head ),构造函数就是用来传递这个 node 指针的。

3. 解引用操作符 operator* :访问节点数据

T& operator*() {return _node->data; }

- 作用:让迭代器支持“类似指针的解引用”,例如 *it = 10; 可以直接修改节点的 _data 。

- 细节:返回 T& (引用)而非 T ,是为了支持读写操作(如果返回值,只能读不能写)。

4. 前置++与后置++:向后遍历

// 前置++:++it self& operator++() {_node = _node->_next;return *this; }// 后置++:it++ self operator++(int) {__list_iterator<T> tmp(*this); // 先保存旧迭代器_node = _node->_next; // 移动到下一个节点return tmp; // 返回旧迭代器(符合后置++的语义) }

- 语义区分:C++通过“是否带 int 参数”区分前置和后置++。前置++返回“移动后的迭代器自身”,后置++返回“移动前的临时迭代器”,完全贴合原生指针的行为(如 int* p; ++p; 和 p++; 的区别)。

- 实现逻辑:本质是让 _node 指针指向下一个节点( _next ),从而实现“向后遍历”。

5. 前置--与后置--:向前遍历

// 前置--:--it self& operator--() {_node = _node->_prev;return *this; }// 后置--:it-- self operator--(int) {__list_iterator<T> tmp(*this); // 保存旧迭代器_node = _node->_prev; // 移动到前一个节点return tmp; // 返回旧迭代器 }

- 核心逻辑:让 _node 指针指向前一个节点( _prev ),利用双向链表的特性实现“向前遍历”,这是 list 迭代器区别于 vector 迭代器的关键( vector 是顺序表,不支持向前遍历)。

6. 比较操作符 == 与 != :判断迭代器是否相等

bool operator!=(self& it) {return _node != it._node; } bool operator==(self& it) {return _node == it._node; }

- 作用:迭代器的比较本质是“节点指针的比较”——如果两个迭代器的 _node 指向同一个节点,说明它们相等。这是遍历终止的判断依据(如 while (it != list.end()) )。

有一个问题?我们要不要写拷贝构造和赋值重载、析构函数

list<int>::iterator it = lt.begin();

答案是不需要,因为默认生成的就可以用,我们不需要深拷贝,上面的那一行的代码本来就需要的是浅拷贝,所以不需要我们去实现,而且节点不属于迭代器,而是属于链表,不需要迭代器去释放 , 这个 __list_iterator 类依赖编译器自动生成的默认拷贝构造、赋值重载和析构函数,且这些默认行为完全满足迭代器的设计需求(迭代器只需要“指向节点”,不需要管理节点内存)。

const对象一般需要const迭代器,例如下面代码:

void print_list(const list<int>& lt)

{list<int>::iterator it = lt.begin();while(it != lt.end()){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;

}

这里就不能用了,因为lt是const对象,const对象需要提供const迭代器:

void print_list(const list<int>& lt)

{list<int>::const_iterator it = lt.begin();while(it != lt.end()){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;

}

const迭代器的实现

那么我们就重新再写个const迭代器的类:

template<class T>

struct __list_const_iterator

{typedef __list_node<T> Node;typedef __list_const_iterator<T> self;Node* _node;//指向节点的指针__list_iterator(Node* node):_node(node){}//*it ->it.operator*()//*it = 10//需要可以写,所以返回引用const T& operator*(){return _node->data;}//++it -> it.operator++()self& operator++(){_node = _node->_next;return *this;}//++it -> it.operator++(0)self operator++(int){self tmp(*this);_node = _node->_next;return tmp;}self& operator--(){_node = _node->_prev;return *this;}//--it -> it.operator--(0)self operator--(int){self tmp(*this);_node = _node->_prev;return tmp;}//!=bool operator!=(const self& it)const{return _node!=it._node;}bool operator==(const self& it)const{return _node==it._node;}

};

const迭代器只需要将*运算符重载的返回值改为const即可,让他不能写,我们发现普通迭代器和const迭代器代码有好多相同的部分,都是微改,那么我们有没有办法可不可以只写一个类模板呢?

答案是可以的,我们可以增加模板参数,Ref(自引用),Ptr(结构体指针),为什么添加Ptr我们下面会说:

list迭代器和const迭代器模拟实现

template<class T,class Ref,class Ptr>

struct __list_iterator

{typedef __list_node<T> Node;typedef __list_iterator<T,Ref,Ptr> self;Node* _node;//指向节点的指针__list_iterator(Node* node):_node(node){}//*it ->it.operator*()//*it = 10//需要可以写,所以返回引用Ref operator*(){return _node->data;}//++it -> it.operator++()self& operator++(){_node = _node->_next;return *this;}//++it -> it.operator++(0)self operator++(int){self tmp(*this);_node = _node->_next;return tmp;}self& operator--(){_node = _node->_prev;return *this;}//--it -> it.operator--(0)self operator--(int){self tmp(*this);_node = _node->_prev;return tmp;}//!=bool operator!=(const self& it)const{return _node!=it._node;}bool operator==(const self& it)const{return _node==it._node;}

};

template<class T>

class list

{typedef __list_node<T> Node;

public:typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator;typedef __list_iterator<T, const T&, const T*> const_iterator;iterator begin(){return iterator(_head->next);}iterator e(){return iterator(_head->prev);}const_iterator begin()const{return const_iterator(_head->next);}const_iterator end()const{return const_iterator(_head);}list(){_head = new Node;_head->_next = _head;_head->prev = _head;}

private:Node* _head;

};

这段代码是对 list 容器和迭代器的完善实现,核心优化是通过迭代器的模板参数泛化,同时支持“普通迭代器”和“const迭代器”,解决了“只读访问容器”的需求。

设计核心:用迭代器模板参数区分“读写权限”

- 普通迭代器( iterator )需要支持读写元素(如 *it = 10 )

- const迭代器( const_iterator )需要支持只读元素(如 cout << *it ,不能修改)。

这段代码的关键设计是:给 __list_iterator 增加 Ref (引用类型)和 Ptr (指针类型)两个模板参数,通过不同参数实例化,实现“一套迭代器代码,适配两种访问权限”,避免重复编写代码。

代码分析:

1. 迭代器类 __list_iterator :模板参数泛化访问权限

template<class T, class Ref, class Ptr>

struct __list_iterator

{typedef __list_node<T> Node;typedef __list_iterator<T, Ref, Ptr> self; // 迭代器自身类型(带权限参数)Node* _node; // 核心:指向链表节点的指针// 1. 构造函数:初始化迭代器指向的节点__list_iterator(Node* node) : _node(node) {}// 2. 解引用运算符:通过Ref控制读写权限Ref operator*() { return _node->data; }// - 若Ref是T&(普通引用):*it返回可修改的引用(支持读写);// - 若Ref是const T&(const引用):*it返回只读引用(禁止修改)。// 3. 双向遍历运算符:++/--(逻辑和之前一致,不涉及权限)self& operator++() { _node = _node->_next; return *this; } // 前置++self operator++(int) { self tmp(*this); _node = _node->_next; return tmp; } // 后置++self& operator--() { _node = _node->_prev; return *this; } // 前置--self operator--(int) { self tmp(*this); _node = _node->_prev; return tmp; } // 后置--// 4. 比较运算符:增加const修饰,支持const迭代器的比较bool operator!=(const self& it) const { return _node != it._node; }bool operator==(const self& it) const { return _node == it._node; }

};在这个迭代器模板中, Ref 和 Ptr 是 用来泛化“元素的引用类型”和“元素的指针类型”的模板参数,核心目的是通过不同的参数实例化,让一套迭代器代码同时支持“普通读写访问”和“const只读访问”,具体含义和作用如下:

1. Ref:Reference(元素的引用类型)

- 字面含义: Ref 是“Reference”的缩写,代表迭代器解引用( *it )后返回的元素引用类型。

- 核心作用:控制迭代器是否能修改元素——通过传递不同的引用类型,实现“读写”或“只读”的权限控制。

- 两种关键实例化场景:

- 当迭代器是普通迭代器(iterator) 时: Ref 被指定为 T& (普通引用)。此时 *it 返回 T& ,支持通过迭代器修改元素(如 *it = 10; )。

- 当迭代器是const迭代器(const_iterator) 时: Ref 被指定为 const T& (const引用)。此时 *it 返回 const T& ,只能读取元素,禁止修改(如 cout << *it; 合法, *it = 10; 编译报错)。

2. Ptr:Pointer(元素的指针类型)

- 字面含义: Ptr 是“Pointer”的缩写,代表迭代器通过箭头运算符( it-> )访问元素成员时,返回的元素指针类型(当前代码未显式使用,但为后续扩展预留)。

- 核心作用:和 Ref 对应,控制通过指针访问元素成员时的权限,确保“const迭代器”无法通过指针修改成员。

- 两种关键实例化场景:

- 当迭代器是普通迭代器(iterator) 时: Ptr 被指定为 T* (普通指针)。

- 若元素是自定义结构体/类(如 struct Person { int age; }; ),则 it->age 等价于 (*it).age ,支持修改成员(如 it->age = 20; )。

- 当迭代器是const迭代器(const_iterator) 时: Ptr 被指定为 const T* (const指针)。此时 it->age 只能读取成员值(如 cout << it->age; ),禁止修改( it->age = 20; 编译报错)。

总结:Ref和Ptr的本质是“权限控制的模板参数”

二者的核心价值是 “一套迭代器代码,适配两种访问权限”:

- 通过 Ref 控制“解引用( *it )的读写权限”;

- 通过 Ptr 控制“箭头访问( it-> )的读写权限”;

- 无需为普通迭代器和const迭代器写两套重复代码,仅通过不同的 Ref / Ptr 参数实例化即可,既简洁又符合STL设计规范。

2. list类:实例化两种迭代器,定义begin/end接口

template<class T>

class list

{typedef __list_node<T> Node;

public:// 1. 定义两种迭代器类型:通过不同Ref/Ptr参数实例化typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator; // 普通迭代器:Ref=T&(读写),Ptr=T*typedef __list_iterator<T, const T&, const T*> const_iterator; // const迭代器:Ref=const T&(只读),Ptr=const T*// 2. 普通迭代器的begin/end(适配非const list对象)iterator begin() { return iterator(_head->_next); } // begin指向第一个数据节点(_head->_next)iterator end() { return iterator(_head); } // end指向哨兵头节点(遍历终止标志)// (注:原代码中“iterator e()”应为笔误,标准end()指向哨兵头节点)// 3. const迭代器的begin/end(适配const list对象,如const list<int> lst)const_iterator begin() const { return const_iterator(_head->_next); }const_iterator end() const { return const_iterator(_head); }// 4. 构造函数:初始化哨兵头节点(自循环)list() {_head = new Node;_head->_next = _head;_head->_prev = _head; // 原代码“prev”漏了下划线,修正为_head->_prev}private:Node* _head; // list的核心:哨兵头节点指针

};为什么要这样设计?

1. 解决“const迭代器”的只读需求

当 list 是 const 对象时(如 const list<int> lst ),不能通过迭代器修改元素,此时需要 const_iterator :

- 调用 lst.begin() 时,会返回 const_iterator ,其 operator*() 返回 const int& ,禁止 *it = 10 这类修改操作;

- 普通 list<int> lst 调用 begin() ,返回 iterator , operator*() 返回 int& ,支持修改。

2. 避免代码冗余

若不使用 Ref / Ptr 泛化,需要单独写 __list_const_iterator 类(逻辑和普通迭代器几乎一致,仅权限不同),会导致大量重复代码。通过模板参数复用一套迭代器代码,更简洁高效。

3. 符合STL接口规范

STL中 list 的 begin() / end() 需同时支持普通和const版本,这段代码的接口设计(如 const_iterator begin() const )完全对齐STL标准,确保用户能以熟悉的方式使用(如遍历const list)。

总结:

这段代码的核心是“用迭代器模板参数泛化访问权限”:

- 迭代器通过 Ref 控制解引用的读写(T&/const T&),通过 Ptr (当前代码未用,后续可扩展 -> 运算符)控制指针访问权限;

- list类通过实例化两种迭代器,提供普通/const版本的 begin() / end() ,适配不同场景下的链表访问,同时符合STL设计规范。

我们继续分析 , 可以看到我们进行了显式实例化:

typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator;

typedef __list_iterator<T, const T&, const T*> const_iterator;

iterator it;

是iterator就传T, T&, T*去实例化对象,是const_iterator就传T, const T&, const T*去实例化对象。

那么为什么要有T*呢?

我们看下面一段代码:

struct TreeNode

{struct TreeNode* _left;struct TreeNode* _right;int _val;TreeNode(int val):_left(nullptr),_right(nullptr),_val(val){}

};void test_list2()

{list<TreeNode> lt;lt.push_back(TreeNode(1));lt.push_back(TreeNode(2));lt.push_back(TreeNode(3));lt.push_back(TreeNode(4));list<TreeNode>::iterator it = lt.begin();//it现在指向的是结构体while(it != lt.end()){cout<<*it<<" ";++it;}cout<<endl;

}

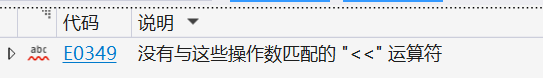

这里编译不过:

为什么会报错呢?我们分析一下,TreeNode是一个自定义类型,相当于这里的T:

typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator;

将TreeNode传过去,T为TreeNode,我们解引用it时,这里返回的是TreeNode,返回的是一个结构体对象,那么我们当然不能对它解引用了打印了,除非我们在TreeNode里面实现<<运算符重载

ostream operator<<(ostream& out,TreeNode n);

不实现这个重载我们只能这样访问:

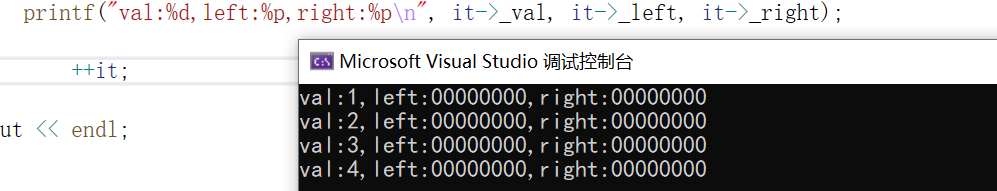

cout<<(*it)._val<<" ";![]()

那么我们能不能这样访问呢?

cout<<it->_val<<" ";

现在还不可以,it是一个结构体(迭代器)对象,不能够支持这样,对于内置类型的指针:int* p,我们取数据用*p,对应自定义类型指针TreeNode* p ,我们取数据用p->_val

所以我们需要给迭代器重载->运算符:

Ptr operator->()

{return &_node->_data;//这里的_data相当于是TreeNode,

}

下面我们测试一下:

void test_list2()

{list<TreeNode> lt;lt.push_back(TreeNode(1));lt.push_back(TreeNode(2));lt.push_back(TreeNode(3));lt.push_back(TreeNode(4));list<TreeNode>::iterator it = lt.begin();//it现在指向的是结构体while(it != lt.end()){//cout<<(*it)._val<<" ";//假设打印这三个//printf("val:%d,left:%p,right:%p\n",(*it)._val,(*it)._left,(*it)._right);printf("val:%d,left:%p,right:%p\n",it->_val,it->_left,it->_right);++it;}cout<<endl;

}

it->本质上是这样调用的it.operator->(),它返回一个结构体指针。本来这个调用应该是it->->_val,但是这里这样写,可读性太差了,所以编译器进行了特殊处理,省略了一个->,保持程序的可读性

vector迭代器和list迭代器比较

list迭代器:

typedef __list_iterator<T,T&,T*> iterator;vector迭代器:

typedef T* iterator;在逻辑上感觉list比vector更复杂,但在物理上它们并没有什么区别。

vector迭代器是原生指针,它的大小为4个字节,那么list迭代器呢?

list迭代器也是4个字节,因为它是一个自定义类型,他只有一个成员是指针,所以他也是4个字节,C++的类,运算符重载的能力让我们在用的角度我们感觉并没有什么区别

push_back模拟实现

void push_back(const T& x) {Node* tail = _head->_prev;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = _head;newnode->_prev = tail;tail->_next = newnode;_head->_prev = newnode; }这段代码是双向循环链表的 push_back (尾插)函数实现,功能是在链表末尾插入一个值为 x 的新节点。

代码逻辑:

- 1. 定位尾节点: _head 是链表的哨兵头节点(不存储实际数据),其前驱指针 _prev 指向链表的最后一个有效节点,用 tail 接收该尾节点。

- 2. 创建新节点:通过 new Node(x) 动态创建一个存储值 x 的新节点 newnode 。

- 3. 建立新节点的前后链接:

- - 新节点的后继( _next )指向哨兵头节点 _head (维持“循环”特性);

- - 新节点的前驱( _prev )指向原尾节点 tail 。

- 4. 更新原尾节点和哨兵头节点的链接:

- - 原尾节点 tail 的后继指向新节点 newnode ;

- - 哨兵头节点 _head 的前驱指向新节点 newnode ,完成尾插。

关键前提:

- 链表结构为双向循环链表,且包含一个 _head 哨兵节点(用于简化边界操作,无需处理 nullptr )。

- Node 类/结构体需包含三个成员:存储数据的 T 类型成员、指向后继节点的 _next 指针、指向前驱节点的 _prev 指针。

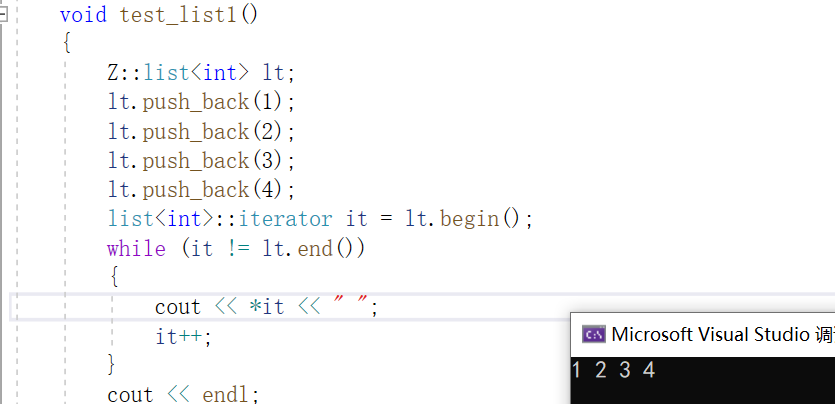

我们在VS中来验证一下:

push_front模拟实现

void push_front(const T& x) {Node* next = _head->_next;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = next;newnode->_prev = _head;_head->_next = newnode;next->_prev = newnode; }这段代码是双向循环链表的 push_front (头插)函数实现,功能是在链表的哨兵头节点 _head 之后,插入一个值为 x 的新节点(即链表的第一个有效位置)。

代码逻辑:

- 1. 定位原首节点: _head 是哨兵头节点(不存实际数据),其前驱指针 _next 指向链表的第一个有效节点,用 next 接收该节点。

- 2. 创建新节点:通过 new Node(x) 动态创建存储值 x 的新节点 newnode 。

- 3. 建立新节点的前后链接:

- - 新节点的后继( _next )指向原首节点 next ;

- - 新节点的前驱( _prev )指向哨兵头节点 _head 。

- 4. 更新哨兵头节点和原首节点的链接:

- - 哨兵头节点 _head 的后继指向新节点 newnode ;

- - 原首节点 next 的前驱指向新节点 newnode ,完成头插。

关键前提(与 push_back 一致):

- 链表为双向循环链表,依赖 _head 哨兵节点简化操作(无需处理空链表时的 nullptr 边界)。

- Node 类/结构体需包含三个成员: T 类型的数据成员、指向后继的 _next 指针、指向前驱的 _prev 指针。

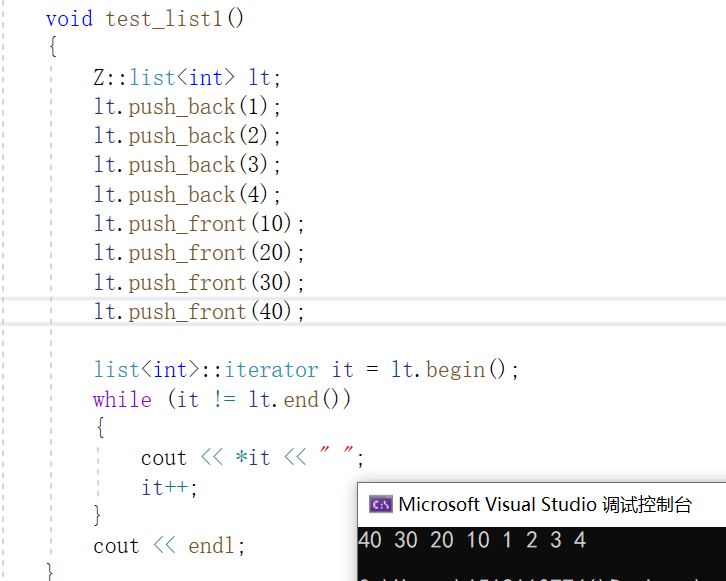

可以看到成功头插了

insert模拟实现

iterator insert(iterator pos, const T& x) {Node* cur = pos._node;Node* prev = cur->_prev;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = cur;cur->_prev = newnode;prev->_next = newnode;newnode->_prev = prev;return iterator(newnode); }这段代码是双向循环链表迭代器版本的 insert 函数实现,功能是在迭代器 pos 指向的节点之前,插入一个值为 x 的新节点,并返回指向这个新节点的迭代器。

代码逻辑:

- 1. 获取关键节点指针:

- - 通过迭代器 pos 的内部成员 _node ,获取其指向的目标节点 cur (新节点将插入到 cur 之前);

- - 找到 cur 的前驱节点 prev (即 cur->_prev )。

- 2. 创建新节点:通过 new Node(x) 动态创建存储值 x 的新节点 newnode 。

- 3. 建立新节点与前后节点的链接:

- - 新节点的后继( _next )指向目标节点 cur ;

- - 目标节点 cur 的前驱指向新节点 newnode ;

- - 新节点的前驱( _prev )指向 cur 的原前驱 prev ;

- - prev 的后继指向新节点 newnode ,完成插入。

- 4. 返回新节点的迭代器:将新节点 newnode 封装成迭代器并返回,方便后续操作新插入的节点。

关键前提:

- 链表仍为双向循环链表,依赖 _head 哨兵节点(虽代码未直接显式使用,但迭代器 pos 的合法性隐含了链表结构)。

- 迭代器 iterator 类需包含内部成员 _node (指向链表的 Node 节点),且支持通过 Node 指针构造迭代器(即 iterator(newnode) 合法)。

- -Node 结构体/类需包含 T 类型数据成员、 _next (后继指针)和 _prev (前驱指针)。

erase模拟实现

//类模板中的成员函数是按需实例化,调用了哪个成员函数,实例化哪一个 //成员函数是函数模板 iterator erase(iterator pos) {assert(pos != end())Node* cur = pos._node;Node* prev = cur->_prev;Node* next = cur->_next;prev->_next = next;next->_prev = prev;delete cur;return iterator(next); }这段代码是双向循环链表迭代器版本的 erase 函数实现,功能是删除迭代器 pos 指向的节点,并返回指向被删除节点下一个节点的迭代器(避免迭代器失效)。

代码逻辑:

- 1. 合法性校验:通过 assert(pos != end()) 确保待删除的迭代器 pos 不是链表的尾后迭代器( end() 通常指向哨兵头节点 _head ,不对应有效节点,禁止删除)。

- 2. 获取关键节点指针:

- - 从迭代器 pos 的内部成员 _node ,获取待删除节点的指针 cur ;

- - 找到 cur 的前驱节点 prev ( cur->_prev )和后继节点 next ( cur->_next )。

- 3. 断开待删除节点的链接:

- - 让 prev 的后继( _next )直接指向 next ;

- - 让 next 的前驱( _prev )直接指向 prev ,此时 cur 节点脱离链表。

- 4. 释放内存并返回新迭代器:

- - 通过 delete cur 释放被删除节点的内存,避免内存泄漏;

- - 返回封装了 next 节点的迭代器( iterator(next) ),该迭代器指向被删节点的下一个位置,可继续用于后续遍历。

关键前提:

- 链表为双向循环链表, end() 迭代器指向哨兵头节点 _head (因此 pos != end() 是为了排除删除哨兵节点的非法操作)。

- 迭代器 iterator 类需包含内部成员 _node (指向 Node 节点),且支持通过 Node 指针构造迭代器。

- Node 结构体/类需包含 T 类型数据成员、 _next (后继指针)和 _prev (前驱指针)。

重要注意事项:

- 迭代器失效问题:被删除的迭代器 pos 会直接失效(其指向的 cur 节点已被释放),后续不可再使用 pos ,必须使用函数返回的新迭代器(指向 next )继续操作。

pop_back模拟实现

void pop_back() {erase(--end()); }这段代码是双向循环链表的 pop_back (尾删)函数实现,功能是删除链表的最后一个有效节点,核心是通过复用已实现的 erase 函数来简化逻辑。

代码逻辑:

- 1. 定位尾节点的迭代器:

- end() :通常指向链表的哨兵头节点 _head (尾后迭代器,不对应有效数据);

- --end() :对尾后迭代器 end() 进行自减操作,会得到指向链表最后一个有效节点的迭代器(因为链表是循环的, _head 的前驱就是尾节点)。

- 2. 调用 erase 删除:将指向尾节点的迭代器传入 erase 函数,由 erase 完成节点删除、内存释放,并返回下一个节点的迭代器(此处无需接收返回值,仅需删除动作)。

关键前提:

- 依赖 end() 的正确实现: end() 必须返回指向哨兵头节点 _head 的迭代器,才能通过 --end() 定位到尾节点。

- 依赖 erase 函数的正确性: erase 需能正确删除迭代器指向的有效节点,并处理节点间的指针链接与内存释放(如之前实现的 erase 逻辑)。

- 链表非空:若链表为空(无有效节点), --end() 会指向 _head ,调用 erase 时会触发 assert(pos != end()) 断言失败,因此实际使用前需确保链表非空(或在 pop_back 中增加空判断)。

pop_front模拟实现

void pop_front() {erase(begin()); }这段代码是双向循环链表的 pop_back (尾删)函数实现,功能是删除链表的最后一个有效节点,核心是通过复用已实现的 erase 函数来简化逻辑。

代码逻辑:

- 1. 定位尾节点的迭代器:

- end() :通常指向链表的哨兵头节点 _head (尾后迭代器,不对应有效数据);

- --end() :对尾后迭代器 end() 进行自减操作,会得到指向链表最后一个有效节点的迭代器(因为链表是循环的, _head 的前驱就是尾节点)。

- 2. 调用 erase 删除:将指向尾节点的迭代器传入 erase 函数,由 erase 完成节点删除、内存释放,并返回下一个节点的迭代器(此处无需接收返回值,仅需删除动作)。

关键前提:

- 依赖 end() 的正确实现: end() 必须返回指向哨兵头节点 _head 的迭代器,才能通过 --end() 定位到尾节点。

- 依赖 erase 函数的正确性: erase 需能正确删除迭代器指向的有效节点,并处理节点间的指针链接与内存释放(如之前实现的 erase 逻辑)。

- 链表非空:若链表为空(无有效节点), --end() 会指向 _head ,调用 erase 时会触发 assert(pos != end()) 断言失败,因此实际使用前需确保链表非空(或在 pop_back 中增加空判断)。

size模拟实现

size_t size() {size_t n=0;iterator it = begin();while(it!=end()){it++;n++;}return n; }这段代码是双向循环链表的 size 函数实现,功能是遍历链表并统计有效节点的总数,最终返回链表的长度(元素个数)。

代码逻辑:

- 1. 初始化计数与迭代器:

- - 定义 size_t 类型变量 n 并初始化为 0 ,用于累计有效节点的数量;

- - 定义迭代器 it ,通过 begin() 获取指向链表第一个有效节点的迭代器(常规实现中, begin() 对应 _head->_next )。

- 2. 遍历链表计数:通过 while 循环遍历链表,循环条件为 it != end() ( end() 指向哨兵头节点 _head ,是遍历的终止标志):

- - 每次循环中,迭代器 it 向后移动一位( it++ ,本质是让 it 指向当前节点的后继 _next );

- - 同时计数变量 n 自增 1 ,记录当前遍历到的有效节点。

- 3. 返回计数结果:循环结束后, n 的值即为链表中有效节点的总数,返回 n 。

关键前提:

- 依赖 begin() 和 end() 的正确实现:

- begin() 需返回指向第一个有效节点的迭代器;

- end() 需返回指向哨兵头节点 _head 的尾后迭代器(作为遍历终止条件)。

- 迭代器支持 ++ 运算符: it++ 需能正确实现“向后移动一位”的逻辑(即内部将 _node 指向当前节点的 _next )。

注意事项:

- 时间复杂度:该实现的时间复杂度为 O(N) ( N 为链表长度),因为需要遍历所有有效节点才能完成计数。若需频繁调用 size ,可优化为在链表类中增加 _size 成员变量(插入/删除时同步更新),使 size 函数的时间复杂度降为 O(1) 。

- 空链表兼容性:若链表为空(无有效节点), begin() 会等于 end() (均指向 _head ),循环直接不执行, n 保持为 0 ,返回结果正确。

empty模拟实现

bool empty() {return begin()==end();//如果begin等于end就是链表为空的时候 }这段代码是双向循环链表的 empty 函数实现,功能是判断链表是否为空,核心逻辑是通过比较 begin() 和 end() 迭代器是否相等来得出结果。

代码逻辑:

- begin() 的含义:按链表常规实现, begin() 返回指向第一个有效节点的迭代器(即 _head->_next 对应的迭代器)。

- end() 的含义: end() 返回指向哨兵头节点 _head 的尾后迭代器(不对应任何有效数据,仅作为遍历/判断的终止标志)。

- - 判断逻辑:

- 当链表为空时:没有任何有效节点, _head->_next 直接指向 _head 本身,因此 begin() (指向 _head->_next )和 end() (指向 _head )的迭代器相等,返回 true 。

- 当链表非空时: _head->_next 指向第一个有效节点(而非 _head ),因此 begin() 和 end() 的迭代器不相等,返回 false 。

关键前提:

- 必须依赖 begin() 和 end() 的正确实现: begin() 需指向首个有效节点, end() 需指向哨兵头节点 _head ,否则判断逻辑会失效。

- 链表结构为双向循环链表且包含 _head 哨兵节点:这是 begin() 与 end() 能通过“是否相等”判断空链表的基础(无哨兵节点的链表无法用此逻辑)。

clear模拟实现

void clear() {iterator it = begin();while(it!=end()){Node* del = it->_node;++it;delete del;}_head->_next = _head; }这段代码是双向循环链表的 clear 函数实现,功能是删除链表中所有有效节点(释放内存),使链表恢复为空状态(仅保留哨兵头节点 _head )。

代码逻辑:

- 1. 初始化迭代器:定义迭代器 it ,通过 begin() 获取指向链表第一个有效节点的迭代器,开始遍历所有有效节点。

- 2. 遍历并删除所有有效节点:通过 while(it != end()) 循环遍历( end() 指向哨兵头节点,作为遍历终止标志):

- - 先用 Node* del = it->_node 获取当前迭代器 it 指向的节点指针(记录待删除节点,避免后续 it 移动后丢失地址);

- - 迭代器 it 先向后移动一位( ++it ,指向当前节点的下一个有效节点);

- - 通过 delete del 释放刚才记录的待删除节点内存,避免内存泄漏。

- 3. 重置哨兵头节点链接:所有有效节点删除后,将哨兵头节点 _head 的后继指针( _head->_next ,注意代码中 -_next 应为笔误,正确是 ->_next )指向自身,使链表恢复为“空链表”的循环状态( _head->_next = _head 且 _head->_prev = _head )。

关键前提:

- 链表为双向循环链表,包含哨兵头节点 _head ( clear 不删除 _head ,仅删除有效节点)。

- 迭代器 it 支持 ++ 运算符(能正确指向当前节点的后继 _next ),且内部包含 _node 成员(可获取指向 Node 的指针)。

:注意事项

- 完整空链表状态:若要完全恢复空链表,除了设置 _head->_next = _head ,还需同步设置 _head->_prev = _head (确保 _head 的前驱也指向自身,维持循环特性),否则后续操作可能出现异常。

- 迭代器操作顺序:必须先移动迭代器( ++it )再删除节点( delete del ),若先删除节点, it 的 _node 会变成野指针,后续 ++it 会导致非法访问。

也可以直接复用:

void clear() {iterator it = begin();while(it!=end()){it = erase(it);} }erase会帮我们链接好最后删除完后仅剩的头节点

析构函数模拟实现

~list() {clear();delete _head;_head = nullptr; }这段代码是双向循环链表类的析构函数实现,功能是在链表对象生命周期结束时,彻底释放链表占用的所有内存(包括所有有效节点和哨兵头节点 _head ),避免内存泄漏。

代码逻辑:

- 1. 释放所有有效节点:调用之前实现的 clear() 函数,该函数会遍历并 delete 链表中所有有效节点(仅保留哨兵头节点 _head ),确保有效节点的内存被释放。

- 2. 释放哨兵头节点:通过 delete _head 释放哨兵头节点 _head 的内存( clear() 未删除 _head ,此处需单独处理)。

- 3. 避免野指针:将 _head 指针赋值为 nullptr ,防止后续误访问已释放的内存(野指针),提升代码安全性。

关键前提:

- 依赖 clear() 函数的正确性: clear() 需能完整删除所有有效节点(且不删除 _head ),否则会导致有效节点内存泄漏。

- _head 是动态分配的: _head 必须是通过 new 动态创建的节点(如链表构造函数中 _head = new Node() ),才能通过 delete _head 合法释放,若 _head 是栈上节点则会触发错误。

作用与意义:

- 析构函数是“资源清理的最后一道防线”:当链表对象(如局部变量出作用域、动态对象被 delete )销毁时,该析构函数会自动执行,确保链表占用的所有动态内存(有效节点+ _head )被彻底释放,避免程序运行过程中累积内存泄漏。

拷贝构造模拟实现

void test_list4()

{list<int> lt;lt.push_back(1);lt.push_back(1);lt.push_back(2);lt.push_back(3);list<int> lt1(lt);

}

这段代码是双向循环链表类(list)的拷贝构造测试函数,功能是创建一个链表 lt 并插入数据,再通过拷贝构造创建新链表 lt1 ( lt1 是 lt 的副本),核心用于验证拷贝构造功能是否正常。

关键注意事项(潜在问题):

若 list 类未显式实现深拷贝构造函数,仅依赖编译器生成的默认拷贝构造(浅拷贝),会导致严重错误:

- 浅拷贝仅复制 _head 指针的值,使 lt 和 lt1 的 _head 指向同一块哨兵头节点内存。

- 后续操作(如 lt 或 lt1 调用 clear() 、析构函数)时,会对同一批节点(包括 _head )进行多次 delete ,触发双重释放(double free) ,导致程序崩溃或内存错误。

- 因此,要使该测试代码正常运行, list 类必须显式实现深拷贝构造函数:遍历原链表( lt )的所有有效节点,为新链表( lt1 )动态创建独立的节点(复制数据),并构建独立的双向循环结构。

同样的list也有拷贝构造函数:

拷贝构造传统写法

//lt2(lt1) list(const list<T>& lt) {_head = new Node;_head->_next = _head;_head->_prev = _head;for(const auto& e:lt){push_back(e);} }这段代码是双向循环链表类的深拷贝构造函数实现,能正确完成从源链表 lt 到新链表的独立拷贝(数据和节点内存均不共享),解决了默认浅拷贝的“双重释放”问题,逻辑正确且简洁。

代码逻辑:

- 1. 初始化新链表的哨兵头节点:

- - 为新链表动态创建独立的哨兵头节点 _head ( new Node );

- - 将 _head 的 _next 和 _prev 都指向自身( _head->_next = _head; _head->_prev = _head ),使新链表初始化为空的双向循环结构。

- 2. 深拷贝源链表数据:

- - 通过范围for循环( for(const auto& e:lt) )遍历源链表 lt 的所有有效节点(依赖 list 类已正确实现迭代器,范围for本质是通过 begin() 和 end() 迭代);

- - 对遍历到的每个元素 e ,调用已实现的 push_back(e) 接口,为新链表动态创建独立的节点并插入尾部,最终实现源链表数据的完整复制(新节点与源节点内存独立)。

为什么该实现正确?(解决的核心问题)

- 彻底的深拷贝:新链表的 _head 是独立 new 的,所有有效节点也是通过 push_back 内部 new 创建的,与源链表 lt 的节点内存完全分离,不存在“共享节点”的问题。

- 避免双重释放:由于新、源链表的节点内存独立,后续两者调用 clear() 或析构函数时,会各自释放自己的节点,不会出现“同一内存被多次 delete ”的崩溃问题。

- 复用已有接口:直接复用 push_back 完成节点插入,无需重复编写节点链接逻辑,减少代码冗余且保证一致性。

关键前提:

- 源链表 lt 的迭代器需正确实现:范围for循环依赖 lt 的 begin() (指向首个有效节点)和 end() (指向哨兵头节点),以及迭代器的 ++ 和 != 运算符,确保能遍历所有有效数据。

- push_back 函数需正确实现:能正常创建新节点、建立双向循环链接,确保拷贝的数据能正确插入新链表。

拷贝构造现代写法

//lt2(lt1) template<class InputIterator,class InputIterator> list(InputIterator first,InputIterator last) {_head = new Node;_head->_next = _head;_head->_prev = _head;while(first!=last){push_back(*first);++first;} } list(const list<T>& lt) {this->_head = new Node;//这里需要给lt2头节点,不然lt2的_head指向的空间都没有创建,_head是空指针,swap会出问题_head->_next = _head;_head->_prev = _head;list<T> tmp(lt.begin(),lt.end());std::swap(_head,tmp._head);//tmp函数调用结束会销毁//这里不能这样交换://swap(lt,tmp);//因为swap的底层实现用到了拷贝构造函数,我们正在写的就是拷贝构造函数,这里就会出问题 }这段代码包含双向循环链表的两个构造函数实现:一个是“迭代器区间构造函数”(从指定迭代器范围拷贝数据),另一个是“拷贝构造函数”(通过复用迭代器区间构造+指针交换,实现安全深拷贝),逻辑严谨且避免了代码冗余和递归问题。

1. 迭代器区间构造函数( list(InputIterator first, InputIterator last) )

功能 : 接收一个迭代器范围 [first, last) ,构造一个新链表,将该范围中的所有元素依次插入新链表尾部。

核心逻辑:

- 1. 初始化哨兵头节点:

- - 动态创建新链表的哨兵头节点 _head ;

- - 设 _head->_next = _head 且 _head->_prev = _head ,使新链表初始为空的双向循环结构。

- 2. 遍历迭代器范围并插入元素:

- - 循环条件 first != last :遍历 [first, last) 区间内的所有元素;

- - push_back(*first) :取迭代器 first 指向的元素值,通过 push_back 插入新链表尾部( push_back 内部会创建新节点,实现深拷贝);

- - ++first :迭代器向后移动,继续遍历下一个元素,直至区间结束。

关键作用:

作为“通用数据导入接口”,既支持拷贝其他 list 对象的迭代器范围,也支持拷贝 vector 、 array 等其他容器的迭代器范围(只要迭代器支持 != 、 ++ 、 * 操作)。

2. 拷贝构造函数( list(const list<T>& lt) )

功能 : 创建一个新链表,作为源链表 lt 的深拷贝副本(新链表与源链表节点内存完全独立,避免浅拷贝的“双重释放”问题)。

核心逻辑拆解(巧妙复用+避免问题)

- 1. 初始化新链表的哨兵头节点:

- - 先为新链表( this )创建独立的哨兵头节点 _head 并初始化( _head->_next = _head->_prev = _head );

- - 这一步是关键:若不先创建 _head ,新链表的 _head 是野指针,后续 swap 会导致非法访问。

- 2. 用迭代器区间构造临时链表 tmp :

- - 调用上面的“迭代器区间构造函数”,创建临时链表 tmp ;

- - 传入的范围是 lt.begin() (源链表首个有效节点)和 lt.end() (源链表哨兵头节点),使 tmp 成为 lt 的完整深拷贝副本( tmp 的节点内存与 lt 完全独立)。

- 3. 交换 this 与 tmp 的 _head 指针:

- - 通过 std::swap(_head, tmp._head) ,将 this 的 _head (空哨兵头节点)与 tmp 的 _head (包含完整深拷贝数据的链表头)交换;

- - 交换后, this 拥有了 tmp 的完整链表结构(即 lt 的深拷贝),而 tmp 拥有了原 this 的空哨兵头节点。

- 4. 临时链表 tmp 自动销毁,避免内存泄漏:

- - 函数结束时, tmp 出作用域,会调用析构函数;

- - tmp 的 _head 此时指向原 this 的空哨兵头节点,析构时会释放该空哨兵头节点(无有效节点,仅释放 _head ),不会影响 this 的有效数据,完美避免内存泄漏。

关键设计:为什么不直接 swap(lt, tmp) ?

- 若调用 swap(lt, tmp) (假设是自定义的链表 swap 函数),其底层通常会交换两个链表的 _head 指针;

- 但 swap 函数的参数若为 list<T>& 类型,调用时可能会触发“隐式拷贝”(若参数传递或内部实现依赖拷贝构造),而当前正在实现拷贝构造函数,会导致“递归调用拷贝构造”,最终栈溢出崩溃。

- 因此直接交换 _head 指针(仅交换一个指针变量,不涉及链表整体操作),避免了递归风险,且高效(时间复杂度 O(1) )。

两个构造函数的核心关联:

- 拷贝构造函数复用了迭代器区间构造函数的逻辑,无需重复编写“遍历源链表、创建新节点、链接节点”的代码,既减少冗余,又保证了逻辑一致性(避免两处实现出现差异),是代码设计的“复用思想”体现。

operator=模拟实现

赋值重载传统写法

//lt1 = lt4 传统写法 list<T>& operator=(const list<T>& lt) {if(this!=<){clear();for(const auto& e:lt){push_back(e);}} }这段代码是双向循环链表赋值运算符重载的传统实现,功能是将源链表 lt 的内容深拷贝到当前链表( this ),实现“ lt1 = lt4 ”这类赋值操作,且能避免自我赋值和内存泄漏。

代码逻辑:

- 1. 自我赋值检查:

- 通过 if(this != <) 判断当前对象( this )是否与源对象( lt )是同一个(即避免 lt1 = lt1 这类自我赋值)。

- - 若不检查,后续 clear() 会先删除当前链表的节点,导致源链表(因自我赋值时指向同一块内存)的节点也被释放,后续拷贝会访问野指针,引发错误。

- 2. 清空当前链表:

- 调用 clear() 函数,删除当前链表( this )中所有有效节点(释放内存),仅保留哨兵头节点 _head ,为接收源链表数据腾出空间。

- 3. 深拷贝源链表数据:

- 通过范围for循环( for(const auto& e:lt) )遍历源链表 lt 的所有有效节点(依赖 lt 的迭代器正确实现),对每个元素 e ,调用 push_back(e) 将其插入当前链表尾部。

- - push_back 内部会动态创建新节点存储 e ,实现“深拷贝”——当前链表的节点与源链表 lt 的节点内存完全独立,后续修改互不影响。

- 4. 返回当前对象引用:

- 函数返回 list<T>& 类型(代码中遗漏了 return *this; ,需补充),支持“链式赋值”(如 lt1 = lt2 = lt3 )。

关键注意事项:

1. 必须补充返回语句:

- 原代码缺少 return *this; ,不符合赋值运算符重载的语法要求(需返回修改后的当前对象引用),编译会报错,正确结尾应添加 return *this; 。

2. 优点与局限性:

- 优点:逻辑直观,步骤清晰(先清空再拷贝),能保证深拷贝的安全性,避免浅拷贝的双重释放问题。

- 局限性:时间复杂度为 O(N) ( N 为源链表长度),且若当前链表原本节点数远少于源链表,清空后再逐个插入的效率中规中矩(后续可通过“临时对象交换法”优化为更高效的实现,但传统写法胜在易理解)。

3. 依赖前提:

- clear() 函数需正确实现:仅删除有效节点,保留哨兵头节点 _head 。

- 范围for循环需依赖 lt 的迭代器( begin() / end() )正确实现,确保能遍历所有有效数据。

赋值重载现代写法

list<T>& operator=(list<T> lt) {swap(_head,lt._head);return *this; }这段代码是双向循环链表赋值运算符重载的“现代写法”,通过“值传递+指针交换”实现高效深拷贝,逻辑更简洁且能自动处理自我赋值和内存释放。

代码逻辑:

- 1. 参数按值传递,自动完成深拷贝:

- - 函数参数 list<T> lt 是值传递,而非引用传递。调用赋值运算符时(如 lt1 = lt4 ),会先通过 list 的拷贝构造函数,创建源链表 lt4 的完整深拷贝副本(即参数 lt );

- - 这一步已确保 lt 的节点内存与源链表完全独立,且自我赋值时(如 lt1 = lt1 ),值传递会拷贝一个临时副本,后续交换不会破坏原链表,天然避免自我赋值问题。

- 2. 交换当前链表与参数 lt 的哨兵头节点指针:

- - 通过 swap(_head, lt._head) ,将当前对象( this )的 _head (指向原链表的哨兵头节点及有效节点)与参数 lt 的 _head (指向源链表的深拷贝副本)交换;

- - 交换后,当前对象 this 拥有了 lt 的深拷贝数据(即完成赋值目标),而 lt 则拥有了当前对象的原链表数据。

- 3. 参数 lt 出作用域,自动释放原链表内存:

- - 赋值运算符执行结束后,参数 lt (局部变量)会出作用域,自动调用 list 的析构函数;

- - 此时 lt 的 _head 指向当前对象的原链表数据,析构函数会调用 clear() 删除原链表的所有有效节点,并释放原哨兵头节点,完美实现“自动清理当前对象旧数据”,无需手动调用 clear() ,避免内存泄漏。

核心优势(对比传统写法):

- 代码更简洁:无需手动写自我赋值检查( if(this != <) )和 clear() 清理旧数据,逻辑浓缩为2行核心代码。

- 效率更优:传统写法“清空旧数据+逐个拷贝新数据”需两次遍历(清空1次+拷贝1次),而现代写法仅需1次拷贝(值传递时的拷贝构造),且交换指针是 O(1) 操作。

- 安全性更高:天然避免自我赋值风险,且旧数据的释放依赖析构函数,减少手动操作出错概率(如传统写法漏写 clear() 导致内存泄漏)。

关键前提:

- 需正确实现 list 的拷贝构造函数:值传递参数 lt 时,依赖拷贝构造函数完成源链表的深拷贝,若拷贝构造是浅拷贝,此写法仍会出现双重释放问题。

- swap 函数需能正确交换指针:此处 swap(_head, lt._head) 是对两个 Node* 指针的简单交换(可直接用 std::swap ,无需自定义链表 swap ),确保交换后指针指向正确。

list模拟实现完整代码:

#include<iostream>

#include<vector>

#include<stdio.h>

#include<assert.h>

using namespace std;

namespace Z

{template<class T>struct __list_node{__list_node<T>* _next;__list_node<T>* _prev;T _data;//默认构造函数__list_node(const T& x = T()):_next(nullptr), _prev(nullptr), _data(x){}};//迭代器类template<class T, class Ref, class Ptr>struct __list_iterator{typedef __list_node<T> Node;typedef __list_iterator<T, Ref, Ptr> self;Node* _node;__list_iterator(Node* node):_node(node){}//*it->it.operator*()T& operator*()//这里需要返回引用,*it = 1;当做这样的操作时需要能够写{return _node->_data;}Ptr operator->()//这里需要返回引用,*it = 1;当做这样的操作时需要能够写{return &_node->_data;}//operator->()//{//}self& operator++()//前置++,返回引用减少拷贝构造{_node = _node->_next;return *this;}self operator++(int)//后置++,不能返回引用,因为tmp出了作用域就销毁了{self tmp(*this);_node = _node->_next;return tmp;}self& operator--()//前置--,返回引用减少拷贝构造{_node = _node->_prev;return *this;}self operator--(int)//后置--,不能返回引用,因为tmp出了作用域就销毁了{self tmp(*this);_node = _node->_prev;return tmp;}bool operator==(const self& it){return _node == it._node;}bool operator!=(const self& it){return _node != it._node;}};template<class T>class list{typedef __list_node<T> Node;public:typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator;typedef __list_iterator<T, const T&, const T*> const_iterator;//默认构造函数list(){//带头双向链表_head = new Node;_head->_next = _head;_head->_prev = _head;}~list(){clear();delete _head;_head = nullptr;}//lt2(lt1)//传统拷贝构造//list(const list<T>& lt)//{// _head = new Node;// _head->_next = _head;// _head->_prev = _head;// for (const auto& e : lt)// {// push_back(e);// }//}//现代拷贝构造//迭代器构造函数template<class InputIterator>list(InputIterator first, InputIterator last){_head = new Node;_head->_next = _head;_head->_prev = _head;while (first != last){push_back(*first);first++;}}//lt2(lt1)//拷贝构造现代写法list(const list<T>& lt){//this->_head = new Node;//这里需要给lt2创建头节点,不然lt2的_head是空指针,swap会出问题//_head->_next = _head;//_head->_prev = _head;list<T> tmp(lt.begin(), lt.end());std::swap(_head, tmp._head);}//赋值重载传统写法list<T>& operator=(const list<T>& lt){if (this != <){//不是相同的对象就交换clear();for (const auto& e : lt){push_back(e);}}}//赋值重载现代写法list<T>& operator=(list<T> lt){swap(_head, lt._head);return *this;}////迭代器的模拟实现iterator begin(){return iterator(_head->_next);}iterator end(){return iterator(_head);}const_iterator begin()const{return const_iterator(_head->_next);}const_iterator end()const{return const_iterator(_head);}void push_back(const T& x){Node* tail = _head->_prev;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = _head;newnode->_prev = tail;tail->_next = newnode;_head->_prev = newnode;}void push_front(const T& x){Node* next = _head->_next;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = next;newnode->_prev = _head;next->_prev = newnode;_head->_next = newnode;}iterator insert(iterator pos, const T& x){Node* cur = pos._node;Node* prev = cur->_prev;Node* newnode = new Node(x);newnode->_next = cur;cur->_prev = newnode;prev->_next = newnode;newnode->_prev = prev;return iterator(newnode);}//类模板中的成员函数是按需实例化,调用了哪个成员函数,实例化哪一个

//成员函数是函数模板iterator erase(iterator pos){assert(pos != end());Node* cur = pos._node;Node* prev = cur->_prev;Node* next = cur->_next;prev->_next = next;next->_prev = prev;delete cur;return iterator(next);}size_t size(){size_t n = 0;iterator it = begin();while (it != end()){it++;n++;}return n;}bool empty(){return begin() == end();//如果begin等于end就是链表为空的时候}/*void clear(){iterator it = begin();while (it != end()){Node* del = it->_node;++it;delete del;}_head - _next = _head;}*///可以复用void clear(){iterator it = begin();while (it != end()){it = erase(it);}}private:Node* _head;};struct TreeNode{struct TreeNode* _left;struct TreeNode* _right;int _val;TreeNode(int val = -1):_left(nullptr), _right(nullptr), _val(val){}};//ostream operator<<(ostream& out,TreeNode n);void test_list1(){Z::list<int> lt;lt.push_back(1);lt.push_back(2);lt.push_back(3);lt.push_back(4);lt.push_front(10);lt.push_front(20);lt.push_front(30);lt.push_front(40);list<int> lt1(lt);list<int>::iterator it = lt1.begin();while (it != lt1.end()){cout << *it << " ";it++;}cout << endl;}void test_list2(){Z::list<TreeNode> lt;lt.push_back(TreeNode(1));lt.push_back(TreeNode(2));lt.push_back(TreeNode(3));lt.push_back(TreeNode(4));list<TreeNode>::iterator it = lt.begin();//it现在指向的是结构体while (it != lt.end()){//cout<<*it<<" ";//cout << (*it)._val << " ";//假设打印这三个//printf("val:%d,left:%p,right:%p\n", (*it)._val, (*it)._left, (*it)._right);printf("val:%d,left:%p,right:%p\n", it->_val, it->_left, it->_right);++it;}cout << endl;}

}

int main()

{Z::test_list1();return 0;

}

总结:

本文详细解析了C++中list容器的模拟实现,重点介绍了带头双向循环链表的结构设计和迭代器实现。主要内容包括:

- 链表节点设计:采用模板类__list_node包含prev、next指针和数据域,支持默认构造和灵活初始化;

- 哨兵节点机制:通过不存储数据的哨兵头节点简化边界操作,形成循环链表结构;

- 迭代器实现:封装节点指针,重载操作符模拟指针行为,通过模板参数区分普通迭代器和const迭代器;

- 核心接口实现:包括push_back、insert、erase等操作,以及现代写法实现的拷贝构造和赋值重载。

该实现完整展现了STL list的底层机制,突出了双向链表的优势,同时体现了C++模板编程和运算符重载的灵活运用。

感谢大家的观看!