认知语义学对人工智能自然语言处理的影响与启示:从理论融合到未来展望

摘要

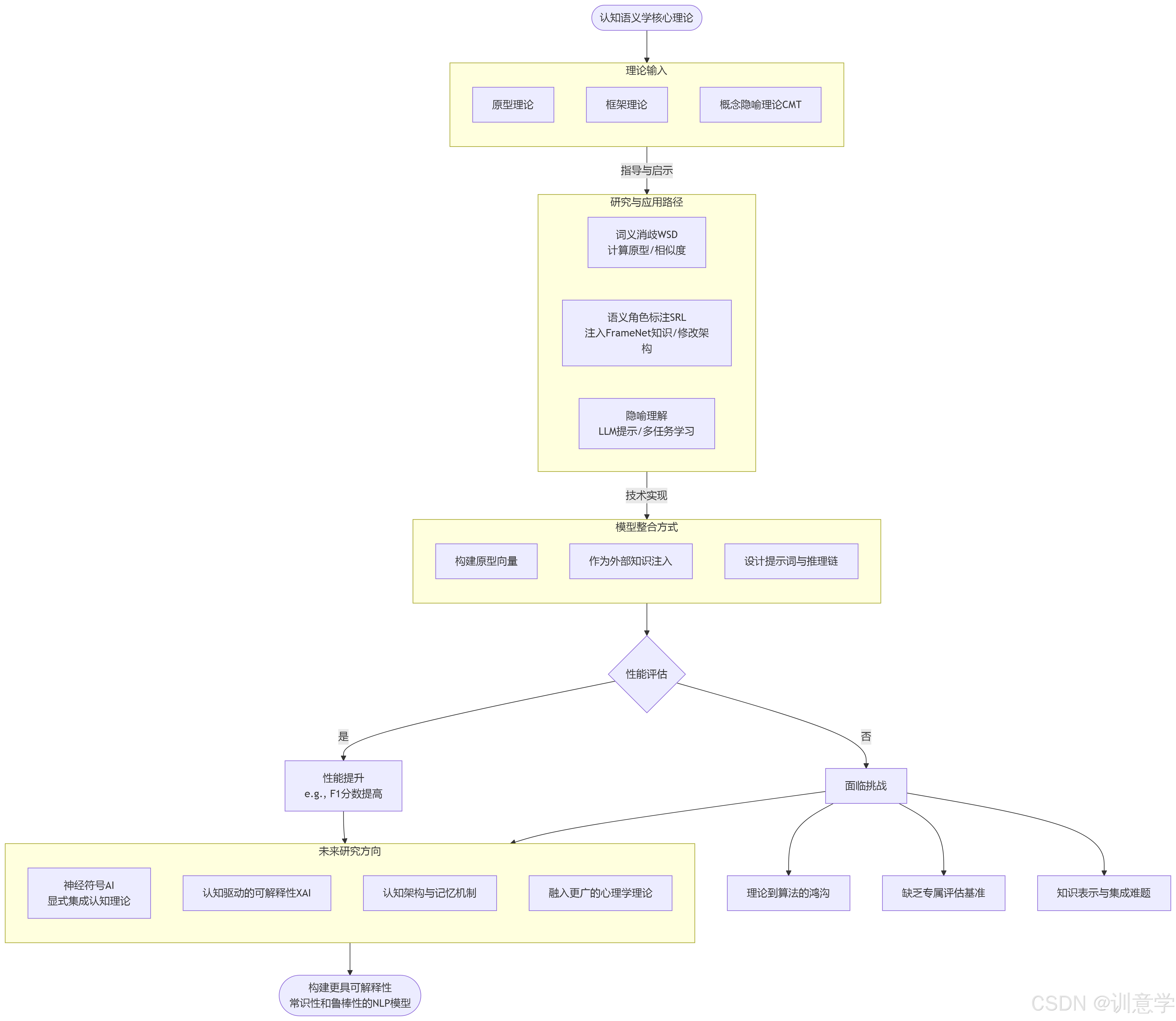

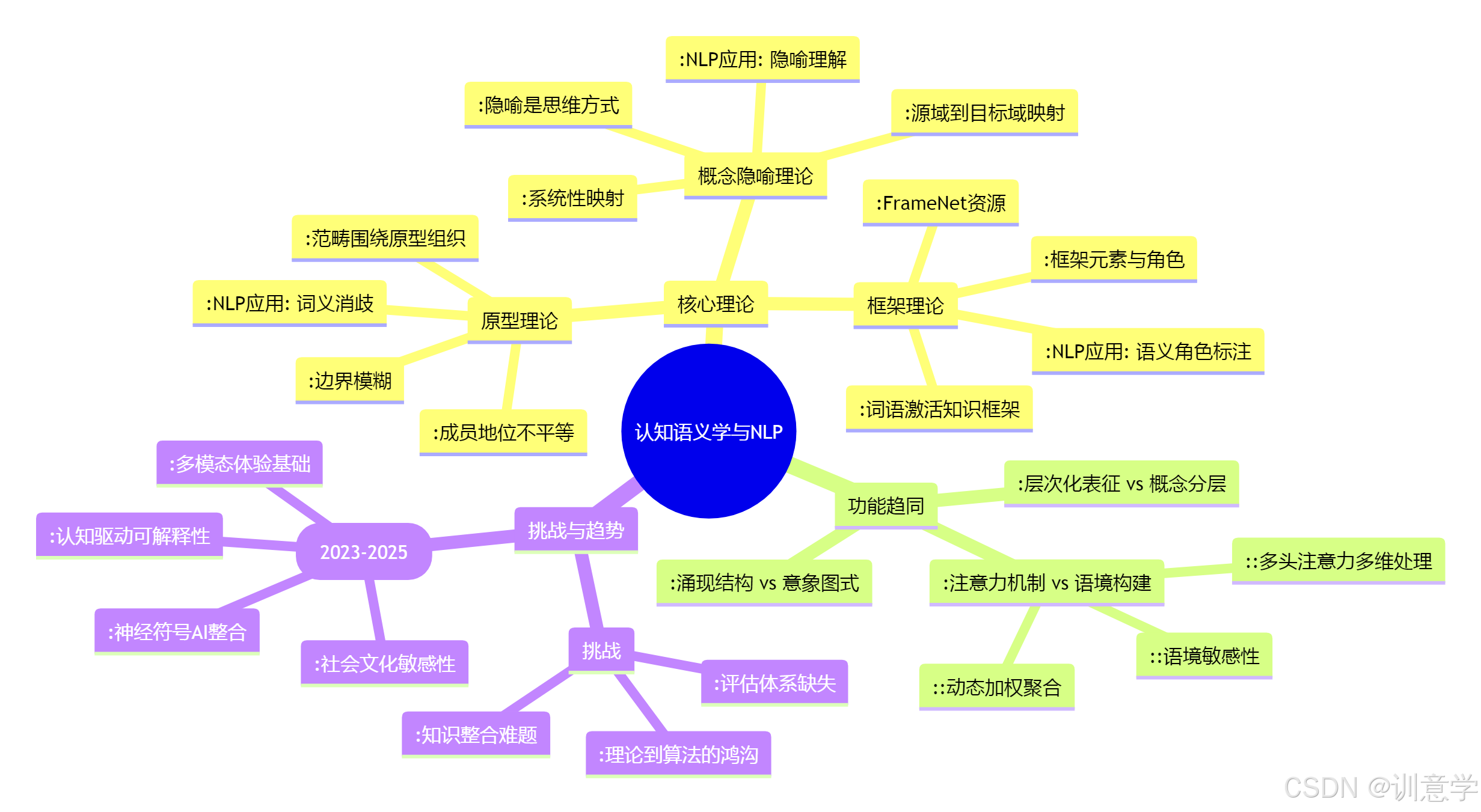

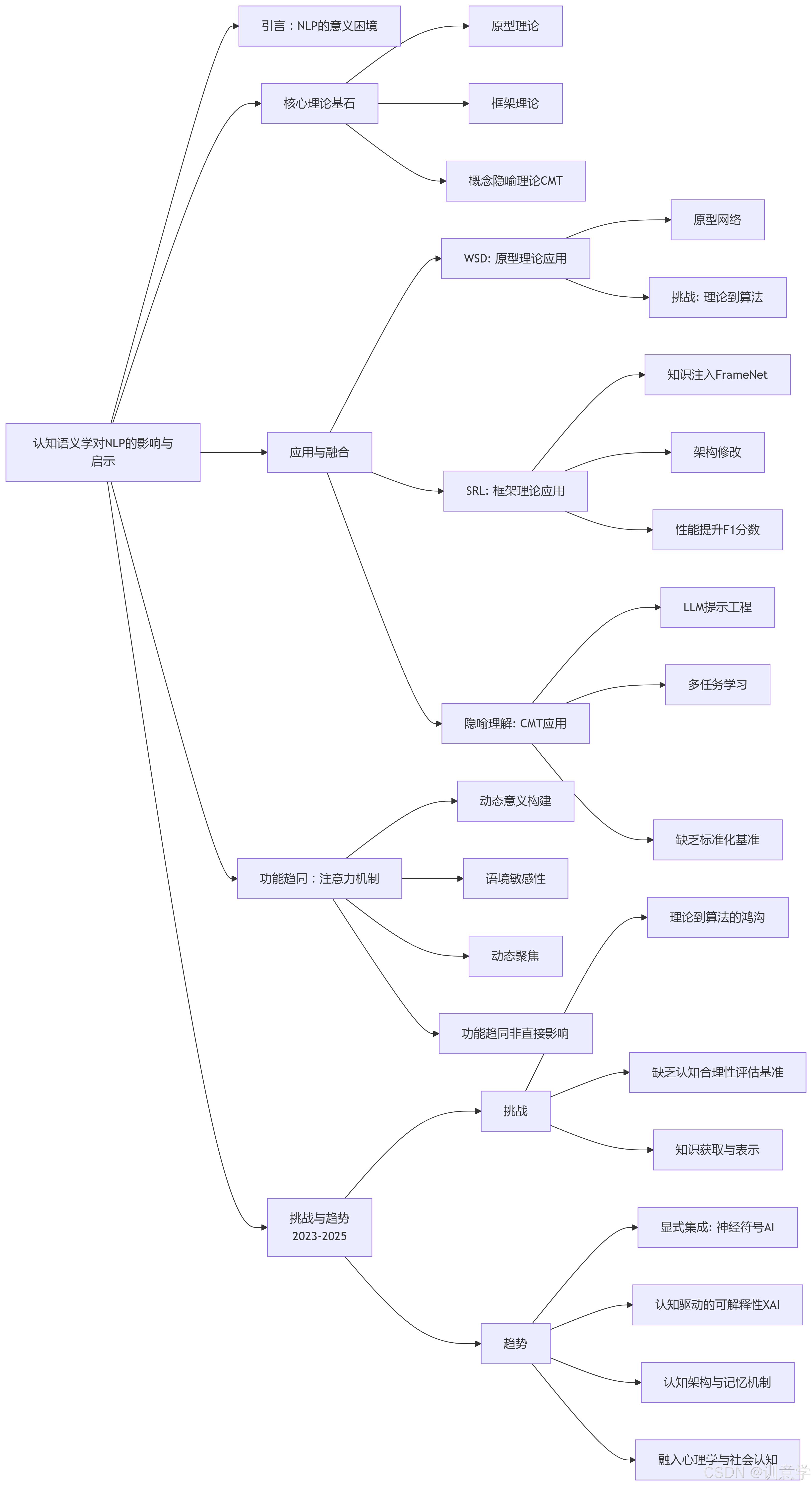

本报告旨在深入探讨认知语义学(Cognitive Semantics)的核心理论如何对人工智能(AI)领域的自然语言处理(NLP)产生深远影响,并为其未来发展提供关键启示。认知语义学强调意义根植于人类的认知与经验 这一视角为解决NLP中长期存在的语义理解、歧义消解和常识推理等难题提供了宝贵的理论框架。报告将首先梳理认知语义学的核心理论,包括原型理论、框架理论和概念隐喻理论。随后,报告将详细分析这些理论在NLP具体任务(如词义消歧、语义角色标注、隐喻理解)中的应用现状、技术融合路径以及面临的挑战。特别地,本报告将论证现代NLP的基石——Transformer模型中的注意力机制,在功能上如何与认知语义学关于语境和意义构建的观点不谋而合。最后,本报告将基于2023年至2025年初的最新研究动向 展望认知语义学引导下,NLP迈向更具可解释性、常识性和鲁棒性的未来的发展路径。

1. 引言:NLP的“意义”困境与认知语义学的理论曙光

自然语言处理(NLP)作为人工智能皇冠上的明珠,其终极目标是让机器能够像人类一样理解和生成语言。语义理解是这一目标的核心,它要求机器不仅能解析句法结构,更能把握文字背后的深层含义、处理歧义并进行推理 。然而,传统的、基于纯粹符号或统计方法的NLP模型,在处理语言的灵活性、语境依赖性和隐含的世界知识方面常常捉襟见肘 。

与此同时,认知语言学的一个核心分支——认知语义学,为我们提供了全新的视角。它主张语言意义并非独立于心智的客观存在,而是人类通过认知过程(如感知、经验、文化)构建起来的概念结构 。认知语义学认为,意义是动态的、情境化的,并且深深植根于我们的身体经验 。这一理论从根本上挑战了将意义视为静态词典条目的传统观点,恰好切中了当前NLP发展的痛点。因此,探索认知语义学如何为NLP注入新的活力,已成为前沿研究的重要方向。

2. 认知语义学的核心理论基石

为了理解其对NLP的影响,我们必须首先掌握认知语义学的几个核心理论。

2.1 原型理论 (Prototype Theory)

原型理论挑战了传统的“经典范畴观”,即一个概念由一组必要且充分的条件定义。相反,它认为范畴成员的地位并不平等,存在一个或多个“原型”(最典型的成员) 。例如,提到“鸟”,人们首先想到的是“麻雀”或“鸽子”,而非“企鹅”或“鸵鸟”。概念的边界是模糊的,一个事物是否属于某个范畴,取决于它与该范畴原型的相似程度 。这解释了语言中近义词的细微差别和词义的弹性。

2.2 框架理论 (Frame Theory)

框架理论由Charles Fillmore提出,认为我们对世界的知识是以“框架”(Frames)的形式组织起来的 。一个框架是一个概念化的场景或事件的认知结构,其中包含不同的参与者、道具和情景,即“框架元素”(Frame Elements) 。例如,“交易”框架就包含了“买家”、“卖家”、“商品”、“货币”等框架元素。当我们理解一个词时,会自动激活与之相关的整个知识框架 。FrameNet项目就是一个大规模的在线词汇资源,它依据框架语义学理论,为英文词汇标注了其所属的语义框架 。

2.3 概念隐喻理论 (Conceptual Metaphor Theory, CMT)

由Lakoff和Johnson提出的概念隐喻理论指出,隐喻不仅是一种修辞手法,更是人类的基本思维方式 。我们通过一个熟悉、具体的概念域(源域)来理解另一个抽象、复杂的概念域(目标域)。例如,在“争论是战争”这个概念隐喻中,我们用“战争”(源域)的词汇来谈论“争论”(目标域),如“捍卫自己的立场”、“他的论点不堪一击”、“攻破对方的防线”等 。CMT强调,这种跨域映射是系统性的,塑造了我们对抽象世界的理解 。

3. 认知语义学在NLP中的应用与融合

认知语义学的理论并非空中楼阁,它们已经或正在以不同方式影响和启发着NLP模型的设计与应用。

3.1 原型理论与词义消歧(Word Sense Disambiguation, WSD)

影响与启示:WSD是NLP中的一个经典难题,旨在确定一个多义词在特定上下文中的确切含义 。原型理论为此提供了思路:一个词的多个义项可以看作是一个以原型义项为中心的范畴,其他义项则是其变体。在消歧时,模型可以判断当前语境更接近哪个义项的原型。

技术实现:尽管原型理论因其计算精确性差而被认为难以直接实现 但已有研究开始探索其计算化的路径。例如,有研究提出了基于“原型网络”(Prototypical Networks)的方法,通过计算每个词义的“原型”向量表示来辅助消歧任务 。另有研究尝试使用原型概念化(PCZ)方法进行词义消歧,并在实验中取得了不错的准确率 。然而,这些方法是否完全忠于认知语义学的原型理论,以及如何大规模应用,仍是开放性问题。目前,尚未形成将原型理论稳定整合到主流NLP模型中的标准范式。

3.2 框架理论与语义角色标注(Semantic Role Labeling, SRL)

影响与启示:SRL任务旨在识别句子中的谓词(通常是动词)以及围绕它展开的各个语义角色(如施事、受事、地点、时间等) 。这与框架理论的目标高度契合:SRL中的“谓词”相当于激活了一个语义框架,而“语义角色”则对应着框架中的“框架元素”。

技术实现:这是认知语义学与NLP结合最为成熟和直接的领域。

- 知识注入:研究者利用FrameNet 这一宝贵资源,将框架知识(如框架定义、框架元素关系)作为外部知识注入到神经网络模型中。例如,通过将框架知识映射到语义空间,引导模型更好地学习角色和谓词之间的关系,从而提升SRL的性能 。

- 架构修改:一些研究尝试修改模型架构以更好地整合框架信息。例如,将通过SLING等工具预测出的结构化框架语义表示,直接编码并注入到Transformer等序列到序列模型的编码器中,以增强模型对文本的深层语义理解 。实验表明,这种方法在文本生成和语义理解任务上均有助益。

- 性能评估:在SRL任务中,整合了框架知识的模型通常使用标准的评估指标,如精确率(Precision)、召回率(Recall)和F1分数进行评测 。在CoNLL等权威基准测试中,利用了外部语义知识(如FrameNet)的模型往往能取得更好的F1分数 这定量地证明了框架理论的应用价值。

3.3 概念隐喻理论与隐喻理解

影响与启示:隐喻是语言中创造性和灵活性的体现,也是NLP面临的一大挑战。CMT为机器理解隐喻提供了理论蓝图:识别隐喻不仅仅是发现字面意义的冲突,更是要识别出源域和目标域之间的系统性映射。

技术实现:

- 模型引导与提示:直接将CMT的跨域映射机制“编码”进深度学习模型非常困难。因此,近期研究(尤其是在大型语言模型(LLM)时代)转向了更为巧妙的方法。例如,通过设计“链式认知提示”(Chain-of-Thought style prompting)或“理论引导的脚手架”(theory-guided scaffolding),引导LLM模拟CMT的推理过程,先识别源域和目标域,再解释二者之间的映射关系,从而提高隐喻识别和解释的准确性与可解释性 。

- 多任务学习:一些研究采用多任务学习框架,让模型同时学习隐喻识别和概念映射识别两个任务,利用WordNet等资源辅助识别源域和目标域的概念,这种方法被证明能够提升模型的可解释性 。

- 性能评估:在隐喻识别任务中,模型的性能通常由准确率和F1分数来衡量 。一些研究报告称,结合了认知语言学思想的模型在英语和中文数据集上分别达到了85%和81%的准确率 。例如,RoBERTa-large模型在识别Metaphor类别时的F1分数约为0.56至0.57 。尽管这些指标提供了性能基准,但专门针对“整合了CMT的”模型的标准化基准测试仍然缺乏。

3.4 认知视角下的注意力机制:一种功能上的趋同

分析与推理:搜索结果明确指出,没有直接证据表明认知语义学影响了Transformer模型中注意力机制(Attention Mechanism)的设计 。然而,从功能和效果上看,两者之间存在着惊人的相似性,这可以被视为一种“功能上的趋同”(Functional Convergence)。

认知语义学强调,意义是在特定语境中动态构建的,理解过程涉及对海量信息进行筛选,并聚焦于最相关的部分 。而Transformer的核心——自注意力机制(Self-Attention),正是在模拟这一过程 。对于输入序列中的每一个词,自注意力机制会计算它与序列中所有其他词的“相关性”得分,然后根据这些得分赋予不同的权重,动态地聚合信息来生成该词的上下文相关表示 。

这与认知过程高度相似:

- 语境敏感性:注意力机制使得模型能够捕捉长距离依赖关系 无论两个相关的词在句子中相隔多远,模型都能建立联系。这完美契合了认知语义学对语境(包括远距离语境)重要性的强调。

- 动态聚焦:多头注意力机制(Multi-Head Attention)允许模型从不同子空间、不同角度关注信息的不同方面 。这好比人类在理解一个复杂句子时,会同时从语法、语义、语用等多个维度进行考量。

- 意义的构建而非提取:通过加权求和,注意力机制为每个词构建了一个全新的、融入了全局上下文的表示。这与认知语义学的观点一致,即意义不是从孤立的词中“提取”出来的,而是在与其他词的互动中“构建”出来的。

因此,尽管Transformer的设计初衷可能是为了解决RNN的并行计算和长距离依赖问题 ,但其核心机制在客观上实现了一种高度符合认知语义学原理的语义处理方式。有观点甚至认为,Transformer的架构模拟了人脑的多层次交互认知特性 。

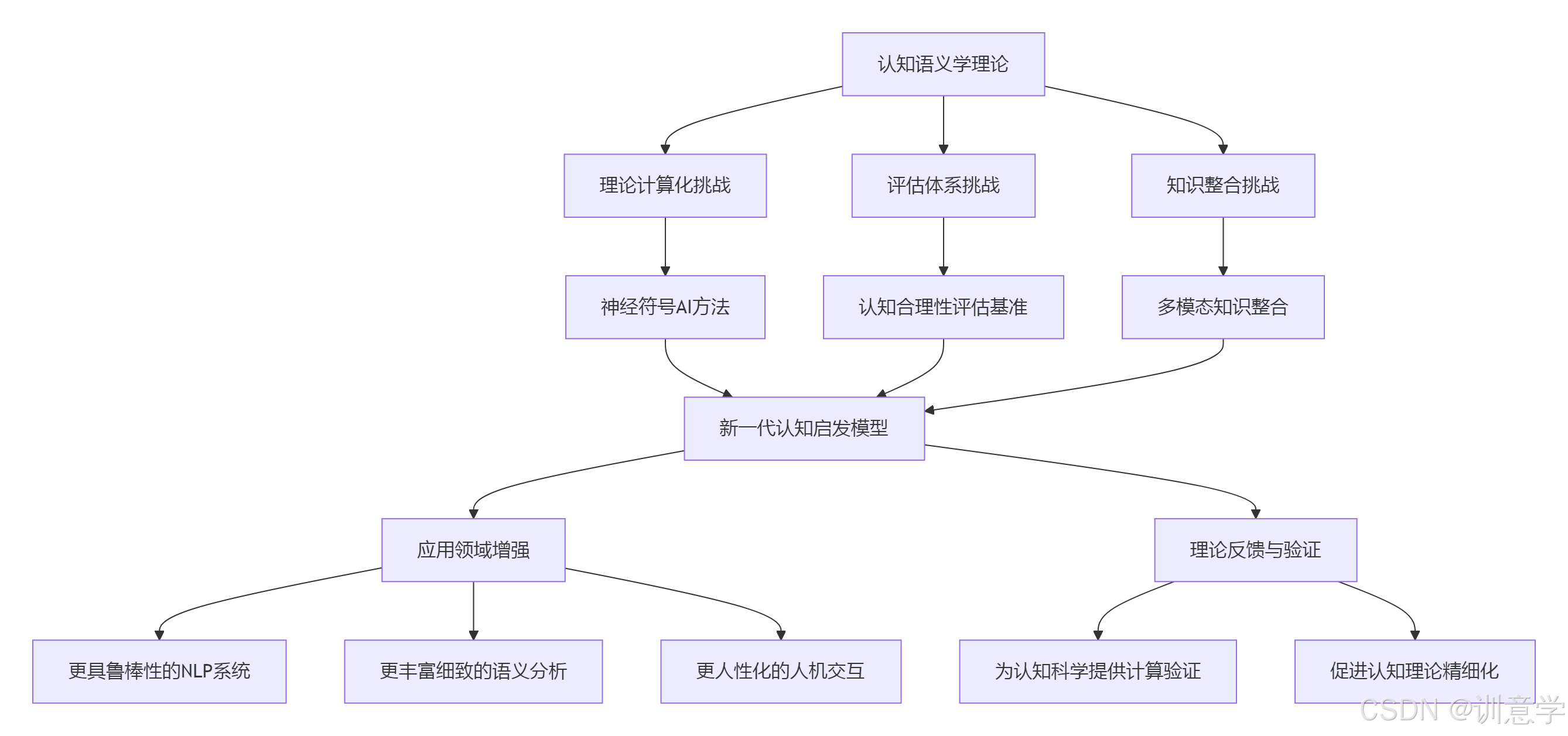

4. 当前的挑战与研究趋势(2023-2025年)

尽管认知语义学为NLP提供了深刻的启示,但二者的融合仍面临诸多挑战,并催生了新的研究趋势。

4.1 面临的挑战

- 理论到算法的鸿沟:认知语义学的理论大多是描述性的,缺乏形式化和计算上的精确性 这使得将它们直接转化为具体的算法或模型架构修改(如如何将“体验”编码)极为困难 。

- 缺乏专属的基准与评估体系:目前的NLP评估主要集中在任务的最终表现(如准确率、F1分数) 。我们缺乏专门用于衡量模型在多大程度上“认知上合理”的基准和指标。搜索结果反复表明,不存在针对明确整合了认知语义学理论的NLP系统的标准化性能基准 , 。

- 知识获取与表示:框架、隐喻等认知结构依赖于大量的世界知识和常识。如何有效地获取、表示这些知识,并将其无缝集成到以数据驱动为主的深度学习模型中,是一个巨大的挑战。

4.2 最新研究趋势与未来启示

基于2024年及对2025年的展望,我们可以看到以下趋势,这些趋势预示着认知语义学将以更深层次的方式影响NLP的未来:

- 从隐式模拟到显式集成:未来的研究将不止步于Transformer这类“功能上相似”的模型,而是会致力于设计能够显式整合认知理论的新架构。2024年的一些研讨会已经开始关注“认知建模”和“神经符号AI” 旨在将神经网络的模式识别能力与符号系统的结构化推理能力结合起来,这为集成框架理论等结构化知识提供了理想途径。

- 认知驱动的可解释性(Explainable AI, XAI) :认知语义学理论为解释NLP模型的决策提供了高级框架。例如,利用CMT来解释模型为何将某个表达识别为隐喻,可以提供比仅仅展示注意力权重热力图更符合人类直觉的解释 。2024年的研究热点中,“可解释性”和“因果表示”被反复提及 这表明该方向正受到高度关注。

- 认知架构与记忆机制:为了更好地处理长文本和进行复杂推理,研究者们正从认知科学中汲取灵感。2024年的论文中出现了大量关于“记忆压缩”、“认知地图”、“认知架构”的研究 。这表明,未来的LLM可能会集成更复杂的、受人类记忆系统启发的模块,以实现更持久、更有组织的知识存储和调用。

- 心理学与社会认知理论的融入:最新的研究已经开始探索将决策、情感、社会认知等更广泛的心理学理论融入LLM 。这标志着NLP正从单纯的“语言处理”走向“心智模拟”,这与认知语义学将语言置于整体认知系统中的观点一脉相承。例如,CogALex等关注“词汇的认知方面”的研讨会 正在成为连接语言学、认知科学和NLP的重要桥梁。

5. 结论

认知语义学为人工智能自然语言处理领域提供了一个至关重要的理论透镜,帮助我们重新审视“意义”这一核心问题。当前,其影响主要体现在两个层面:一是通过原型理论、框架理论和概念隐喻理论为特定的NLP任务(如WSD、SRL、隐喻理解)提供直接的理论指导和知识来源,尤其是在框架理论与SRL的结合上已取得显著成效;二是在更宏观的层面上,其关于意义由语境动态构建的核心思想,与以Transformer注意力机制为代表的现代NLP模型的内在运行逻辑形成了功能上的趋同,为这些模型的成功提供了认知层面的合理解释。

展望未来(至2025年及以后),尽管理论到实践的转化仍面临挑战,但研究趋势清晰地表明,NLP正在从单纯追求性能指标转向构建更具可解释性、鲁棒性和常识推理能力的“认知化”模型。通过发展神经符号系统、构建认知启发的新架构、并将更广泛的心理学理论融入模型,我们有望弥合人类认知与机器智能之间的鸿沟。认知语义学不仅是NLP的灵感源泉,更可能成为下一代人工智能语言智能实现突破的关键钥匙。