基于AI的未佩戴安全帽检测算法

未佩戴安全帽检测算法正成为工业安全生产中不可或缺的技术基石。这项基于计算机视觉的AI应用,通过自动化、实时化的监管方式,极大地降低了因安全疏忽导致的事故风险,为项目管理者和企业主提供了全新的安全管理工具。

安全生产是工业领域的永恒主题,而安全帽是保护工人生命安全的最后一道物理防线。尽管安全规范三令五申,但现场人员众多、监管死角等问题,使得未佩戴安全帽的行为难以彻底杜绝。传统的人工巡检不仅效率低下,而且容易遗漏。正是在这种痛点背景下,基于AI视觉分析的未佩戴安全帽检测算法应运而生,为这一难题提供了高效的智能化解决方案。

一、 技术实现:从图像识别到精准定位

现代未佩戴安全帽检测算法主要基于深度学习方法,其核心是一个高性能的目标检测模型。

1. 算法选型与模型训练

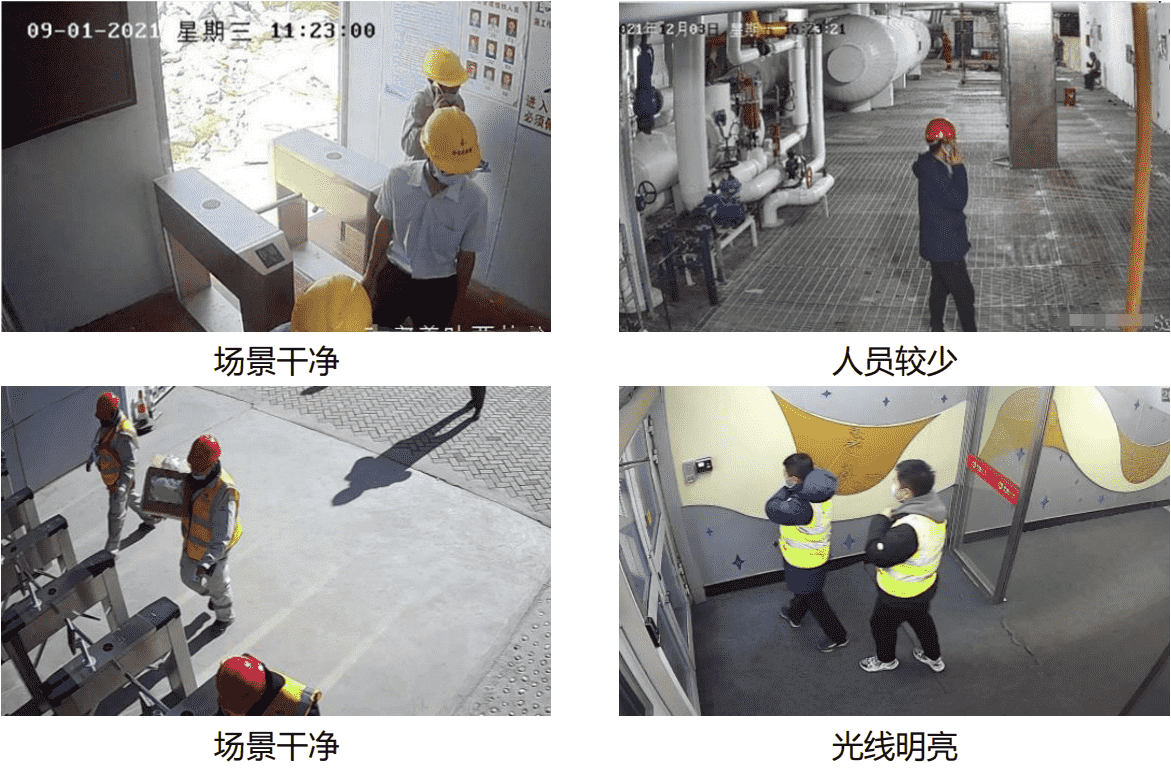

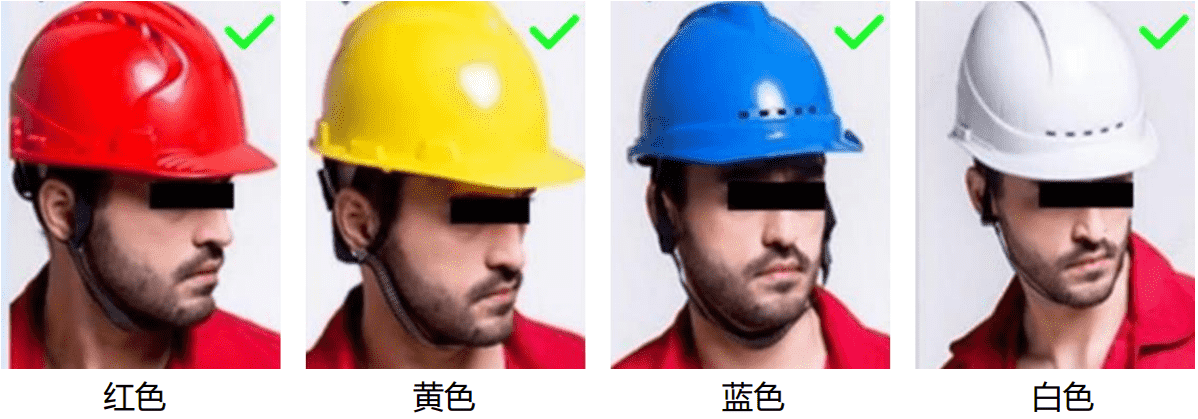

目前主流的方案多采用YOLO(You Only Look Once)、SSD或Faster R-CNN等单阶段或两阶段目标检测算法。其中,YOLOv5/v7/v8系列因其在速度与精度间的优异平衡,成为实现实时未佩戴安全帽检测算法的热门选择。模型的训练依赖于大量高质量的数据集。这些数据集包含了在各种场景、光照条件和角度下拍摄的工人图像,并精细标注了“佩戴安全帽”和“未佩戴安全帽”两类目标框。通过数据增强(如旋转、缩放、调整亮度对比度)技术,可以显著提升模型的泛化能力和鲁棒性。

2. 关键技术细节

一个高效的未佩戴安全帽检测算法需解决几个核心问题:

小目标检测:安全帽在整张图像中占比可能很小,算法需具备强大的小目标检测能力。通常通过改进网络结构(如添加特征金字塔网络FPN)来融合深层语义特征和浅层细节特征,提升小目标识别率。

复杂背景干扰:工地环境复杂,可能存在与安全帽颜色、形状相似的干扰物。算法必须能学习到安全帽的本质特征(如形状、纹理、佩戴位置),而非简单地识别颜色。

实时性要求:检测系统通常需要处理视频流,这就要求未佩戴安全帽检测算法必须拥有极快的推理速度,以确保实时预警。模型轻量化和工程优化(如TensorRT加速)是关键。

二、 功能优势:超越人工的监管效能

部署未佩戴安全帽检测算法能带来多重显著优势,其核心价值在于将安全管理从“被动响应”变为“主动预防”。

7x24小时自动化监管:算法不知疲倦,可全天候覆盖所有监控区域,彻底杜绝监管盲区和时间空隙,这是人力无法比拟的。

高精度与高效率:成熟的未佩戴安全帽检测算法在准确率(Recall)和精确率(Precision)上均可达到行业应用水平(如98%以上),毫秒级的响应速度远超人工发现和反应的速度。

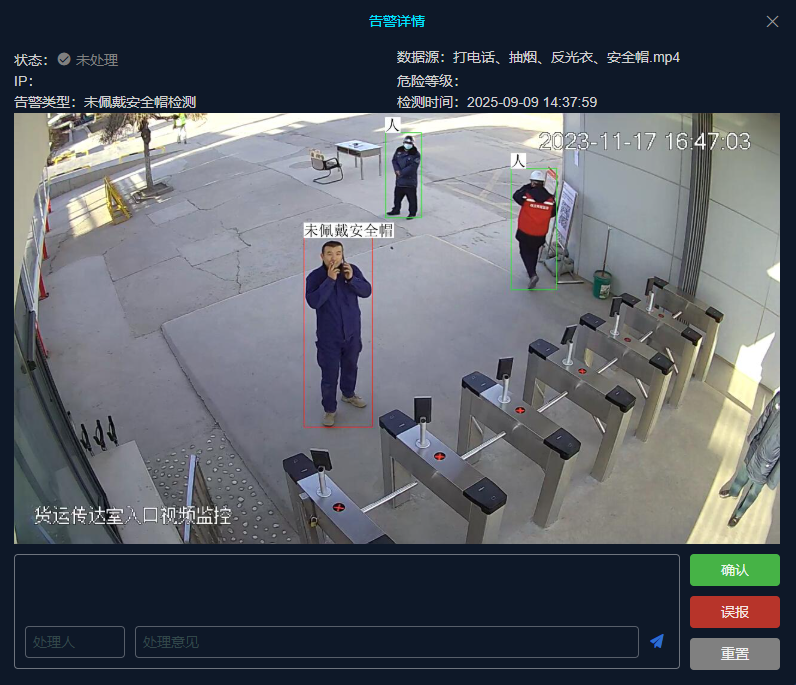

可追溯的数据记录:所有检测到的事件均会自动保存截图或短视频作为证据,并生成可视化报表。这为事故调查、责任划分和安全培训提供了坚实的数据基础,助力管理者优化安全管理制度。

三、 应用方式:端到端的系统集成

未佩戴安全帽检测算法并非一个孤立的模型,而需要被集成到一个完整的应用系统中。

1. 部署模式

云端处理:前端摄像头采集视频流并上传至云端服务器,服务器集中运行未佩戴安全帽检测算法。优势是便于集中管理和模型更新,但对网络带宽要求较高。

边缘计算:将算法部署在前端的工控机或边缘计算设备上,在本地完成分析。优势是响应延迟极低,网络依赖性小,更适合对实时性要求极高的场景。

2. 工作流程

典型的应用闭环如下:

视频流输入:系统接入现场高清监控摄像头网络。

实时分析:未佩戴安全帽检测算法逐帧分析视频,精准定位每一个人员。

即时预警:一旦检测到未佩戴安全帽的行为,系统立即触发多重告警:现场可通过音柱进行语音提醒,监控大屏弹出实时警告,同时向现场安全员和管理人员的手机APP推送告警信息。

记录与复盘:事件全过程被记录存档,用于后续的统计分析和安全教育。

结语

未佩戴安全帽检测算法是AI赋能传统产业升级的典型范例。它不仅仅是一个技术工具,更代表了一种先进的安全生产管理理念。对于项目经理和产品工程师而言,理解和应用这项技术,意味着能够构建更智能、更高效、更负责任的安全管理体系,最终实现保障人员安全、提升生产效率、降低企业风险的核心目标。随着算法的持续优化和硬件成本的下降,这项技术的普及将成为智慧工地、智慧工厂建设的标准配置。