深入理解 IP 协议

在互联网的通信体系中,IP 协议(Internet Protocol,网际协议)扮演着 “网络交通指挥官” 的角色,它负责将数据从源主机跨越多个网络传递到目标主机,是实现不同网络互联互通的核心基础。本文将从 IP 服务的本质特性出发,逐步拆解 IPv4 头部结构、IP 分片机制、路由决策流程及转发规则,帮助读者系统掌握 IP 协议的工作原理。

一、IP 服务的三大核心特性:无状态、无连接、不可靠

IP 协议为上层协议(如 TCP、UDP)提供的服务并非 “尽善尽美”,而是以 “轻量化” 和 “高效性” 为核心设计目标,其三大特性直接决定了它的工作方式:

1. 无状态(Stateless)

IP 协议不维护通信双方的 “会话状态”,即所有 IP 数据报的发送、传输、接收过程相互独立,不存在上下文关联。

- 具体表现:IP 模块不会记录上一个数据报的发送时间、顺序、大小,也无法自动处理数据报的乱序(如后发的数据报先到达)和重复(如因网络延迟导致的重复传输)问题,这些问题需由上层协议(如 TCP)通过序号、确认机制解决。

- 核心优势:无需为维持状态分配内核资源,也无需在数据报中携带状态信息,极大简化了协议实现,提升了网络传输效率。

2. 无连接(Connectionless)

IP 通信双方不会建立长期的 “连接关系”,每次发送数据时都需明确指定目标 IP 地址,数据报的传输路径也可能不同。

- 具体表现:发送方无需先与接收方 “握手” 建立连接,直接封装数据报发送;不同数据报可能经过不同的路由器、不同的链路到达目标主机(例如,前一个数据报走 “北京 - 上海” 链路,后一个走 “北京 - 广州 - 上海” 链路)。

- 核心优势:减少了连接建立 / 释放的开销,适用于对实时性要求高(如视频通话)或数据量小(如 DNS 查询)的场景。

3. 不可靠(Unreliable)

IP 协议仅承诺 “尽最大努力” 传输数据报,不保证数据报一定能准确、按时到达接收端,也不保证数据的完整性。

- 具体表现:数据报可能因链路拥堵被丢弃、因路由器故障丢失、因校验错误被丢弃,或因传输延迟导致超时;IP 协议不会主动重传丢失的数据报,也不会纠正数据的错误。

- 核心逻辑:将 “可靠性保障” 交给上层协议(如 TCP 通过重传、确认、校验实现可靠传输),IP 协议专注于 “跨网络交付” 这一核心职责,避免协议过度复杂。

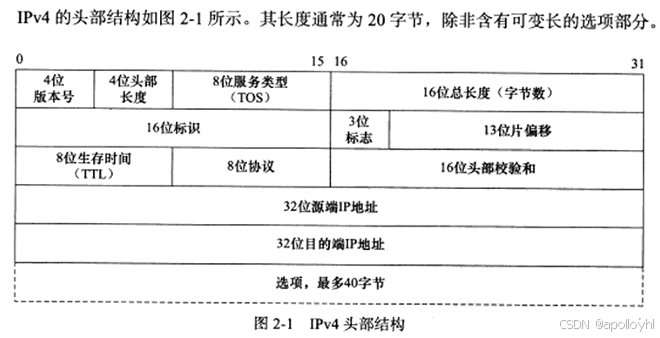

二、IPv4 头部结构

IPv4 数据报由 “头部” 和 “数据” 两部分组成,头部包含了数据报传输所需的关键信息,其结构(默认 20 字节,带选项时最大 60 字节)如下(结合结构逻辑拆解,而非单纯罗列字段):

| 字段类别 | 关键字段 | 作用说明 |

|---|---|---|

| 版本与头部长度 | 版本(4 位)、IHL(4 位) | - 版本:标识 IP 协议版本(此处为 4,即 IPv4); - IHL:表示头部长度(单位:4 字节),默认值为 5(5×4=20 字节)。 |

| 服务类型 | TOS(8 位) | 用于指定数据报的传输优先级(如语音数据优先级高于文件传输),指导路由器分配网络资源。 |

| 总长度 | 总长度(16 位) | 表示整个 IP 数据报的长度(头部 + 数据),最大值为 65535 字节(16 位二进制最大取值)。 |

| 分片与重组标识 | ID(16 位)、FLAGS(3 位)、片偏移(13 位) | - ID:标识同一数据报的所有分片(同一数据报的分片 ID 相同); - FLAGS:控制分片(如 “禁止分片” 标志); - 片偏移:表示该分片在原数据报中的位置(单位:8 字节),用于接收端重组。 |

| 生存时间 | TTL(8 位) | 限制数据报的最大传输跳数(每经过一个路由器,TTL 减 1,TTL=0 时丢弃数据报),避免数据报在网络中无限循环。 |

| 协议类型 | 协议(8 位) | 标识上层协议类型(如 1=ICMP、6=TCP、17=UDP),用于接收端将数据报 “分用” 给对应上层模块。 |

| 头部校验和 | 头部校验和(16 位) | 仅校验 IP 头部(不校验数据部分),确保头部信息在传输过程中未被篡改,若校验错误则丢弃数据报。 |

| 地址信息 | 源 IP(32 位)、目标 IP(32 位) | 分别表示发送端和接收端的 IP 地址,是数据报路由的核心依据。 |

| 可选与填充字段 | 选项(可变)、填充(可变) | - 选项:用于扩展功能(如源站选路、记录路由); - 填充:确保头部长度为 4 字节的整数倍(因 IHL 字段以 4 字节为单位)。 |

IPv4 头部的设计逻辑是 “必要信息优先,扩展信息可选”:默认 20 字节包含了版本、地址、长度、TTL 等核心指令,确保数据报能正常传输;选项字段则为特殊场景(如网络测试、路由控制)提供灵活扩展,同时通过填充字段保证头部结构的规范性。

三、IP 分片

不同的数据链路层协议(如以太网、PPP)对帧的最大长度有规定,这一限制称为MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)。例如,以太网的 MTU 为 1500 字节,意味着它能承载的 IP 数据报 “数据部分” 最大为 1480 字节(需扣除 20 字节的 IPv4 头部)。当 IP 数据报的总长度超过链路 MTU 时,就需要进行IP 分片。

IP 分片的核心逻辑

- 分片触发:路由器转发数据报时,若数据报总长度 > 出接口 MTU,且 “禁止分片” 标志未设置,则执行分片。

- 分片规则:

- 每个分片的 “数据部分” 长度需为 8 字节的整数倍(因片偏移字段以 8 字节为单位);

- 除最后一个分片外,其他分片的 “更多分片” 标志(FLAGS 字段的某一位)需设为 1,最后一个分片设为 0;

- 所有分片的 ID 字段相同,片偏移字段根据分片在原数据报中的位置计算(如第一个分片偏移为 0,第二个分片偏移为 1480/8=185)。

- 分片重组:仅由目标主机重组分片(路由器不重组,避免增加路由器负担),目标主机根据 ID 和片偏移,将所有分片拼接为原数据报后,再交给上层协议。

示例:以太网中的 IP 分片

假设某 IP 数据报总长度为 3000 字节(头部 20 字节,数据 2980 字节),需通过 MTU=1500 字节的以太网链路:

- 每个分片的最大数据长度为 1480 字节(1500-20),且 1480 是 8 的整数倍(1480/8=185);

- 第一个分片:数据 1480 字节,总长度 1500 字节,片偏移 0,“更多分片”=1;

- 第二个分片:数据 1480 字节,总长度 1500 字节,片偏移 185,“更多分片”=1;

- 第三个分片:数据 20 字节(2980-1480-1480),总长度 40 字节,片偏移 370,“更多分片”=0。

四、IP 路由:寻找数据报的 “最优传输路径”

IP 路由是指路由器根据 “路由表”,为 IP 数据报选择从源主机到目标主机的 “下一跳(Next Hop)” 的过程。简单来说,就是数据报在网络中 “每一步该往哪走” 的决策机制。

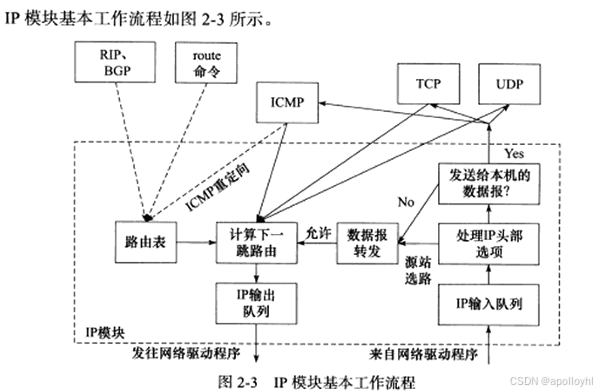

1. IP 模块的核心工作流程

IP 模块(主机或路由器中)处理数据报的流程可概括为 “接收 - 校验 - 决策 - 转发 / 分用”,具体如下(结合您提供的流程图逻辑梳理):

- 接收与校验:从数据链路层接收 IP 数据报,首先对头部进行 CRC 校验,若校验错误则丢弃;

- 路由决策:

- 若数据报含 “源站选路选项”(松散 / 严格源路由),直接调用转发子模块;

- 若目标 IP 是本机地址或广播地址,根据 “协议字段” 将数据报分用给上层协议(如 TCP、UDP);

- 若目标 IP 非本机地址,调用转发子模块;

- 转发控制:

- 检查系统是否允许转发(主机默认不允许转发,路由器默认允许),不允许则丢弃;

- 计算下一跳(核心步骤,依赖路由表),确定从哪个网卡发送;

- 输出排队:将待发送的 IP 数据报(包括转发的和本机生成的)放入输出队列,等待发送;

- 路由表更新:通过路由协议(如 RIP、OSPF)或手动命令(如

route)动态调整路由表,适应网络拓扑变化。

2. 路由表与路由查找规则

路由表是 IP 路由的 “决策依据”,它记录了不同目标网络对应的 “下一跳” 和 “出接口”。路由查找遵循 “最长匹配优先” 原则,具体步骤如下(优先级从高到低):

- 主机路由匹配:查找路由表中与 “目标 IP 地址完全匹配” 的路由项(如目标 IP 为 192.168.1.100,路由表中存在该主机的路由),找到则使用该路由;

- 网络路由匹配:若未找到主机路由,查找与 “目标 IP 的网络 ID 匹配” 的路由项(如目标 IP 为 192.168.1.100,网络 ID 为 192.168.1.0/24,路由表中存在该网络的路由),找到则使用该路由;

- 默认路由匹配:若前两步均未找到匹配项,使用 “默认路由”(通常指向网关,如 0.0.0.0/0 对应的下一跳为路由器 IP),由网关继续转发数据报。

五、IP 转发

IP 转发是路由器将数据报从 “入接口” 转发到 “出接口” 的具体执行过程,需完成一系列校验和处理,确保数据报合法、高效传输,步骤如下:

- 检查 TTL 值:若 TTL 已为 0,丢弃数据报,并发送 ICMP 超时报文给源主机(避免数据报循环);若 TTL>0,将 TTL 减 1;

- 源站选路检查:若数据报含 “严格源路由” 选项,需检查当前路由器是否为源路由指定的下一跳,若不是,丢弃数据报并发送 ICMP 源站选路失败报文;

- 发送 ICMP 重定向报文:若路由器发现主机使用了 “非优化路由”(如主机直接将发往远程网络的数据报发给路由器 A,而路由器 A 需转发给路由器 B,且主机与 B 在同一网段),则向主机发送 ICMP 重定向报文,告知其更优的下一跳(如直接发给 B);

- 处理头部选项:执行 IP 头部选项定义的操作(如记录路由选项,将当前路由器 IP 加入头部);

- 执行 IP 分片:若转发后的链路 MTU 小于数据报总长度,且未设置 “禁止分片” 标志,则对数据报进行分片(规则同前文);

- 发送数据报:将处理后的数据包(或分片)通过 “出接口” 发送到下一跳。

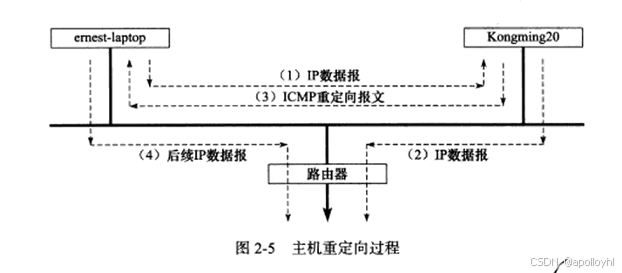

六、ICMP 重定向

ICMP 重定向是 IP 路由的 “辅助优化工具”,由路由器发送给主机,用于纠正主机的 “低效路由选择”,确保数据报走更短的路径。

1. 触发 ICMP 重定向的两种场景

- 场景 1:同一接口收发:路由器从接口 A 接收数据报,且需从同一接口 A 转发该数据报(如主机将发往本地网段的数据包发给路由器,而路由器发现目标主机与主机在同一网段,无需转发);

- 场景 2:源 IP 与下一跳同网段:路由器从接口 A 接收数据报,需转发给下一跳路由器 B,且源主机与 B 在同一网段(如主机发往远程网络的数据报给路由器 A,A 需转发给 B,而主机可直接发给 B,无需经过 A)。

2. 重定向的核心作用

ICMP 重定向不会影响当前数据报的传输(路由器仍会正常转发当前数据报),仅会 “告知主机后续数据报的最优路径”。主机收到重定向报文后,会更新自身的路由表,将目标网络的下一跳改为路由器指定的更优地址,从而提升后续通信效率。

总结

IP 协议作为互联网的 “基石”,其设计围绕 “高效跨网络交付” 展开:无状态、无连接的特性简化了协议实现,不可靠的服务则将可靠性交给上层协议;IPv4 头部结构为数据报提供了完整的 “身份信息” 和 “传输指令”;IP 分片解决了不同链路 MTU 的兼容性问题;路由和转发机制确保数据报能找到最优路径并合法传输;ICMP 重定向则动态优化路由,提升整体网络效率。