2025年数学建模国赛B题超详细解题思路

B题 碳化硅外延层厚度的确定

问题背景

碳化硅作为一种新兴的第三代半导体材料,以其优越的综合性能表现正在受到越来越多的关注。碳化硅外延层的厚度是外延材料的关键参数之一,对器件性能有重要影响。因此,制定一套科学、准确、可靠的碳化硅外延层厚度测试标准显得尤为重要。

红外干涉法是外延层厚度测量的无损伤测量方法,其工作原理是,外延层与衬底因掺杂载流子浓度的不同而有不同的折射率,红外光入射到外延层后,一部分从外延层表面反射出来,另一部分从衬底表面反射回来(图1),这两束光在一定条件下会产生干涉条纹。可根据红外光谱的波长、外延层的折射率和红外光的入射角等参数确定外延层的厚度。

通常外延层的折射率不是常数,它与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长等参数有关。

物理背景理解:碳化硅外延层厚度测量基于红外干涉法,核心原理是利用外延层与衬底的折射率差异产生的光学干涉现象。当红外光入射到外延层时,会在不同界面产生反射和透射,这些反射光束相互干涉形成特征光谱,通过分析光谱特征可以反推外延层厚度。

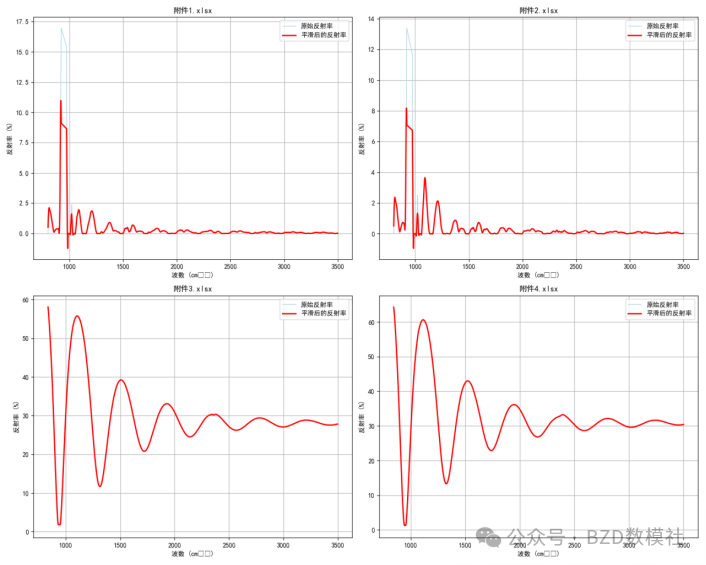

数据预处理

表1

文件名称 | 数据质量问题 | 基线校正后最大反射率 | 处理的异常值数量 | 处理结果保存路径 |

附件1.xlsx | 无 | 52.05% | 102 | processed_附件1.xlsx |

附件2.xlsx | 反射率超过100% (102.74%) | 42.67% | 106 | processed_附件2.xlsx |

附件3.xlsx | 无 | 未进行基线校正 | 111 | processed_附件3.xlsx |

附件4.xlsx | 无 | 未进行基线校正 | 112 | processed_附件4.xlsx |

问题1分析:单次反射透射干涉模型

问题1:如果考虑外延层和衬底界面只有一次反射、透射所产生的干涉

1.1 物理模型建立思路

1、光路分析:

入射光线经过空气-外延层界面时,产生第一次反射(反射率r₁)和透射(透射率t₁)

透射光线在外延层中传播,到达外延层-衬底界面时,产生第二次反射(反射率r₂)和透射

第二次反射光线返回外延层表面,再次透射到空气中

这两束反射光(直接反射光和经过外延层往返的反射光)产生干涉

关键物理参数:外延层厚度:d(待求参数)、外延层折射率:n₁(与载流子浓度、波长相关)、衬底折射率:n₂、入射角:θ₀、红外光波长:λ(或波数ν̃)

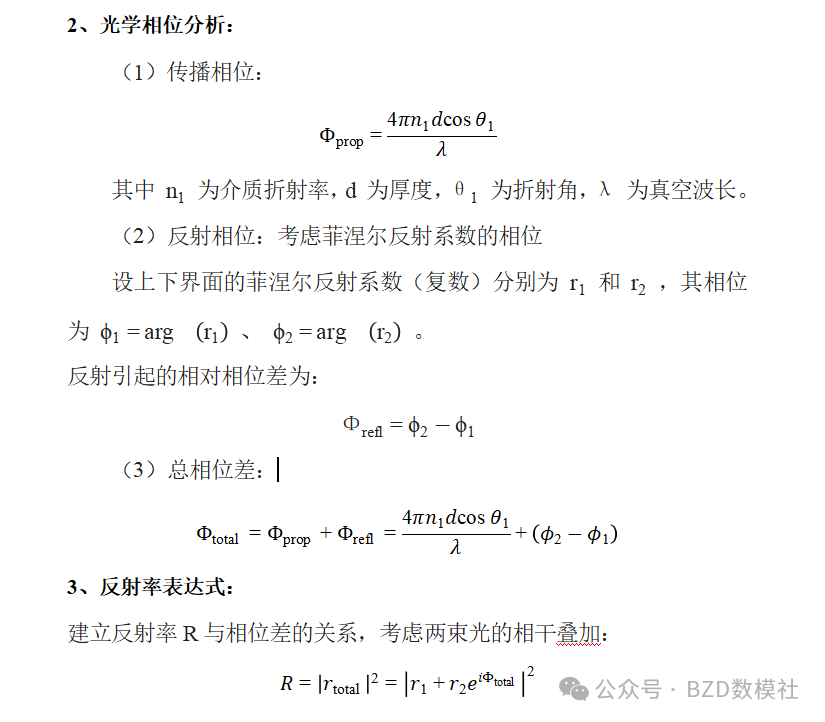

2、干涉条件分析:

(1)光程差计算:考虑光线在外延层中的往返路径

(2)相位差计算:包括传播相位差和反射相位差

(3)干涉强度:根据两束光的振幅和相位关系

1.2 数学模型构建思路

1、几何光学分析:

(1)根据斯涅尔定律确定各界面的折射角

(2)计算光线在外延层中的传播路径长度

(3)建立光程差与厚度d的关系

1.3 模型验证思路

(1)检查极限情况(d→0, d→∞)的物理合理性

(2)验证干涉周期与理论预期的一致性

(3)考虑模型假设的适用范围

表2

厚度(μm) | 平均误差(%) | 误差标准差(%) |

5 | 0.03 | 0.02 |

10 | 0.04 | 0.03 |

15 | 0.01 | 0.01 |

20 | 0.01 | 0.01 |

25 | 0.00 | 0.00 |

误差范围:在所有的测试厚度(5 μm, 10 μm, 15 μm, 20 μm, 25 μm)上,误差都控制在非常低的范围内,最高误差仅为 0.04%,最小误差为0.00%。总体平均误差仅为0.02%,这表明你的算法在估算厚度方面非常准确。误差的标准差也很小,最大为0.03%,这说明不同测试之间误差的波动非常小,结果一致性高。

问题2分析:设计算法确定外延层厚度

问题2:请问题1 的根据数学模型,设计确定外延层厚度的算法。对附件 1 和附件 2 提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据,给出计算结果,并分析结果的可靠性。

通过反射率数据的处理、干涉条纹的分析、极值点的检测和干涉模型拟合,估算了碳化硅外延层的厚度,并提供了结果的可靠性评估和不确定度分析。通过自动处理不同入射角的数据,通过多个分析步骤确保结果的准确性。

2.1 算法设计总体思路

1、数据预处理:

(1)读取附件1、2中的波数和反射率数据

(2)数据平滑去噪:可能需要移动平均或低通滤波

(3)异常值检测和处理

2、特征提取方法:

2.1 极值点识别法:

(1)寻找反射率的局部最大值和最小值

(2)分析极值点对应的波数位置

(3)建立极值点间距与厚度的关系

2.2 傅里叶分析法:

(1)对反射率曲线进行傅里叶变换

(2)识别主导频率分量

(3)从频谱特征推算厚度

2.3 拟合优化法:

(1)基于问题1的理论模型

(2)以厚度d为优化变量

(3)最小化理论曲线与实测数据的误差

2.2 参数确定策略

1、折射率处理:

(1)如果折射率未知,需要同时优化n₁和d

(2)利用两个不同入射角的数据提供额外约束

(3)考虑折射率的波长色散关系

2、多参数优化:

(1)目标函数设计:最小二乘法、最大似然估计等

(2)优化算法选择:梯度下降、遗传算法、模拟退火等

(3)参数初值设定和收敛性分析

2.3 结果可靠性分析思路

1、一致性检验:

(1)对比10°和15°入射角的计算结果

(2)分析结果差异的原因和可接受范围

2、敏感性分析:

(1)分析厚度计算对各参数变化的敏感程度

(2)评估测量误差对结果的影响

3、物理合理性检验:

(1)检查计算结果是否在合理的厚度范围内

(2)验证折射率值是否符合材料特性