“我店”积分模式的可持续性拷问:短剧能否撑起长期消泡沫需求?

2025 年中国短剧市场规模预计达 634.3 亿元,用户规模突破 6.96 亿,占网民总数近七成。在这一浪潮中,WO 店将短剧与积分体系结合的模式,既抓住了娱乐消费风口,又试图破解传统积分泡沫难题。但这种跨界模式究竟能维持多久?当下是否仍有入局空间?需从其运作逻辑、核心优势与潜在风险中寻找答案。

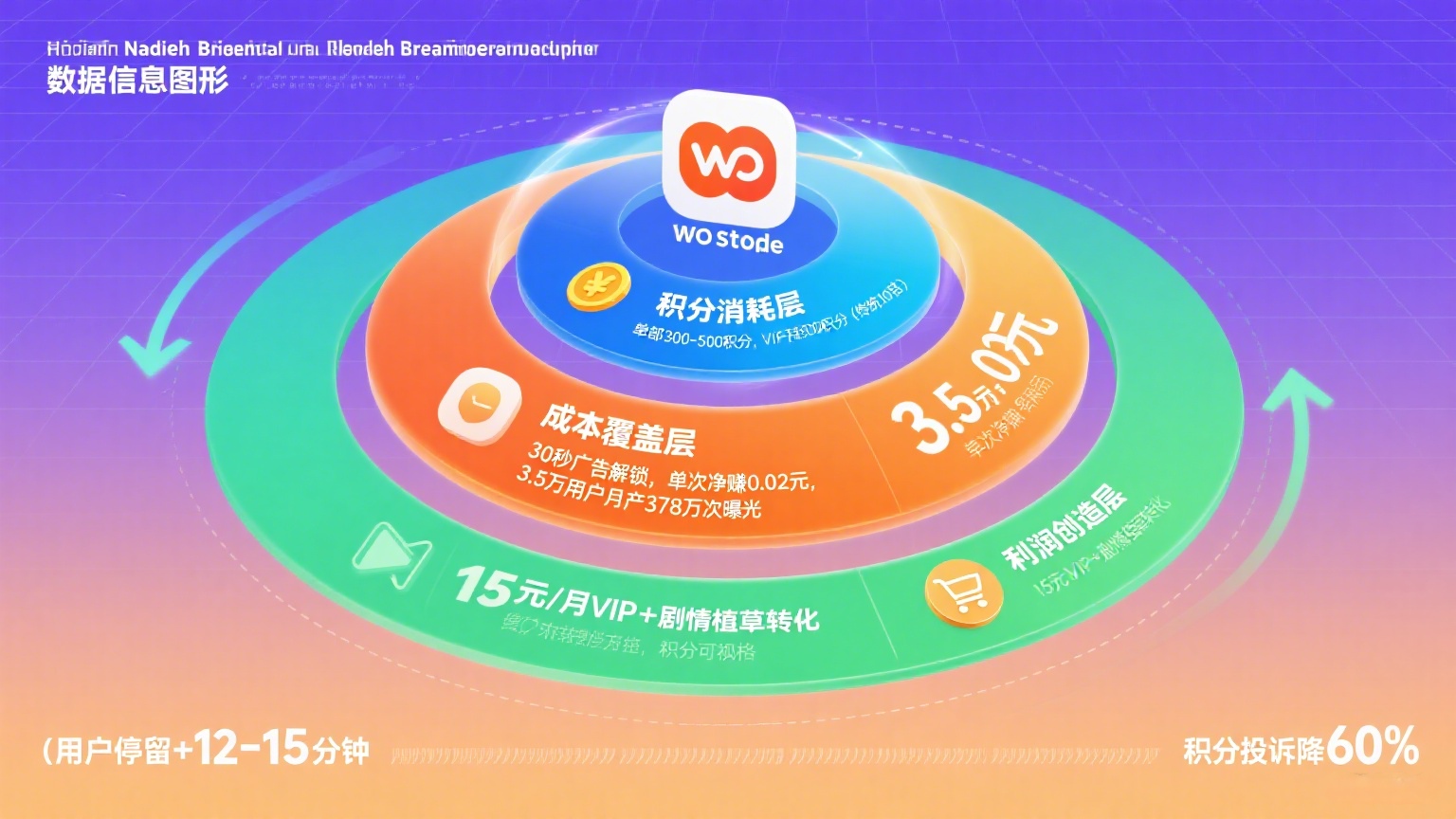

一、WO 店模式的核心逻辑:三层体系平衡泡沫与盈利

WO 店的创新之处,在于构建了 “积分消耗 - 成本覆盖 - 利润创造” 的三层闭环,将短剧的高频娱乐属性转化为积分管理工具。从 10 万会员的运营样本看,其用户结构呈现明显分层:55% 为依赖积分的用户,35% 偏好广告解锁,仅 10% 愿支付现金订阅。针对不同群体,模式设计了差异化路径:

- 积分消耗层:单部短剧需 300-500 积分解锁,VIP 会员月耗 5000 积分,单次消耗量是传统积分兑换场景的 10 倍以上。按 1 积分≈0.01 元计算,月均可消化 2.6 亿积分,相当于 260 万元现金等值的积分负债,高效缓解平台兑付压力。

- 成本覆盖层:非 VIP 用户每集观看 30 秒广告即可免费解锁,平台单次广告净赚超 0.02 元。以 3.5 万免费用户为例,月均 180 集的观看量可带来 378 万次广告曝光,仅广告收益就能覆盖短剧播放成本(约 0.005 元 / 集)并产生盈余。

- 利润创造层:15 元 / 月的现金 VIP 会员不仅带来直接现金流,还通过 “免广告 + 额外积分奖励” 提升用户粘性;剧情中植入商品链接或线下服务,又能形成 “看剧种草 - 到店消费” 的二次转化,拓展收益来源。

这种设计的巧妙之处在于,既让积分从 “沉睡数字” 变成 “观影货币”,也让短剧成为 “负成本引流工具”—— 广告收益覆盖带宽成本后,积分消耗带来的债务抵消相当于纯收益,现金会员则贡献稳定利润。某区域平台试点数据显示,该模式能使用户月均停留时长增加 12-15 分钟,积分投诉量下降 60%,短期成效显著。

二、可持续性拷问:优势背后的三大隐忧

尽管 WO 店模式短期内表现亮眼,但能否长期存续,仍面临三大核心挑战:

其一,内容同质化风险挤压生存空间。当前短剧市场 “霸总”“赘婿” 等套路化剧情泛滥,据新华社调研,超六成用户因审美疲劳减少观看频率。WO 店模式高度依赖短剧吸引力,若片源质量下滑(目前授权片源虽超 1 万部,但精品率不足 30%),用户将失去消耗积分的动力,积分泡沫可能卷土重来。

其二,积分价值锚定失衡易引发信任危机。模式中 300-500 积分对应 3-5 元的定价,需与平台整体积分体系匹配。若用户发现 “100 积分在购物时可抵 10 元,看剧却需 300 积分抵 3 元”,会认为积分价值被低估,进而抵制消耗。部分平台已出现类似投诉,反映出积分定价与用户认知的矛盾。

其三,分层运营灵活性不足或致用户流失。高积分用户未必都是短剧受众,若仅提供 “积分换剧” 一种消耗路径,可能迫使这部分用户放弃积分。例如某平台曾因强制高积分用户兑换短剧,导致 20% 的高价值会员流失,反而加剧运营压力。

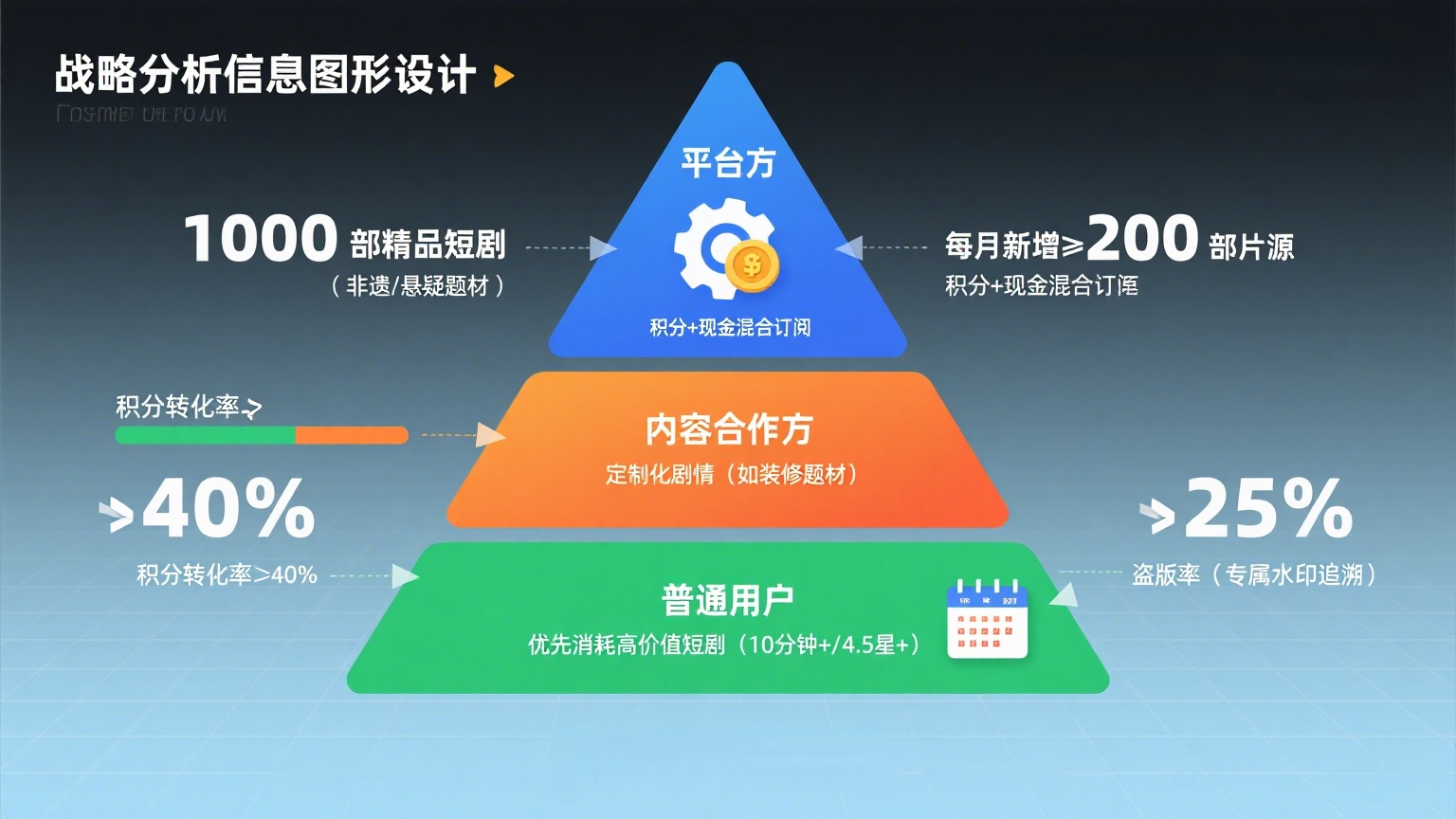

三、当下入局建议:三类参与者的差异化选择

对不同主体而言,WO 店模式的入局价值需理性判断:

- 平台方:若已有成熟积分体系和稳定用户基数,可优先通过 “轻量测试” 验证可行性 —— 先接入 1000 部精品短剧(如非遗、悬疑等垂直题材),针对高积分用户推出 “积分 + 现金” 混合订阅模式,避免单一依赖积分消耗。同时需建立内容更新机制,每月新增片源不少于 200 部,防止用户审美疲劳。

- 内容合作方:短剧分发商可聚焦 “剧情定制”,为 WO 店设计植入场景(如家居类 WO 店可定制 “装修题材短剧”),通过剧情自然引导积分消费。数据显示,定制化短剧的积分转化率比通用片源高 40%,且能降低盗版侵权风险(当前短剧盗版率超 25%,定制内容可通过专属水印追溯)。

- 普通用户:若持有大量 WO 店积分,可优先选择高价值短剧消耗(如单集时长 10 分钟以上、评分 4.5 星以上的剧集),避免积分因平台规则调整贬值;偏好免费内容的用户则需注意,部分平台已开始限制单用户每日广告解锁次数(通常不超过 20 集),需合理规划观看时间。

四、模式寿命取决于 “内容 + 积分” 双平衡

WO 店模式的核心竞争力,在于将短剧的流量红利与积分的用户粘性深度绑定。短期内,其积分消泡效率和成本控制能力仍具吸引力,但长期存续需突破内容同质化和积分价值锚定两大情况不明两大瓶颈。对想入局的参与者而言,2025 年下半年仍是窗口期,但需摒弃 “赚快钱” 思维,聚焦内容质量与用户体验 —— 毕竟,任何商业模式的寿命,最终都由用户投票决定。