PCB传输线的拓扑结构

PCB传输线的拓扑结构

1. 概述

PCB内的传输线有微带线和带状线两种基本的拓扑类型。

2. 概念与分类

2.1. 什么是微带线?

当印制板子在外层布线时,它的结构呈非对称性,称此类布线为微带线拓扑结构,其中微带线包括单微带线和埋入式结构形式。

2.1.1. 单微带线

对于平面结构,微带线是暴露于空气和介质间。

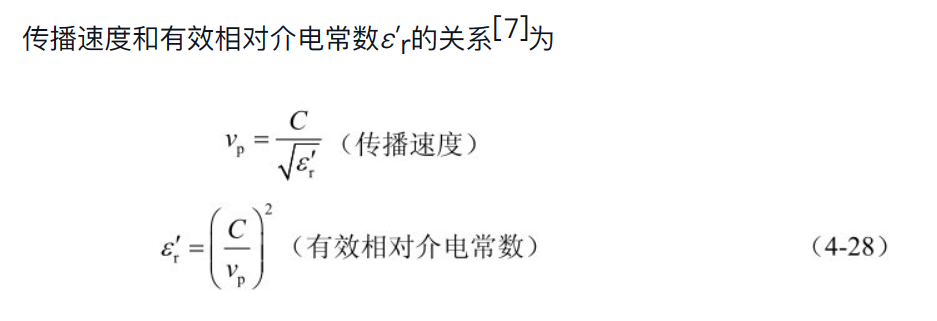

式中,Z0是特性阻抗(欧姆);W 是线条宽度;T 是印制线厚度;H 是信号线与参考平面的间距;C0是线条自身的电容(pF/单位长度);εr是平板材料的介电常数。当W与H的比值小于等于0.6时,式(4-15)的典型精度为±5%;当W与H的比值在0.6~2.0之间时,精度下降到±20%。制造公差值通常取在10%以内。在信号频率为1GHz以下的设计中,可以忽略印制线厚度的影响。

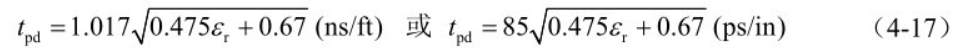

当W与H的比值小于等于0.6时,式(4-15)的典型精度为±5%;当W与H的比值在0.6~2.0之间时,精度下降到±20%。制造公差值通常取在10%以内。在信号频率为1GHz以下的设计中,可以忽略印制线厚度的影响。信号沿微带线传输的延时[7]为:

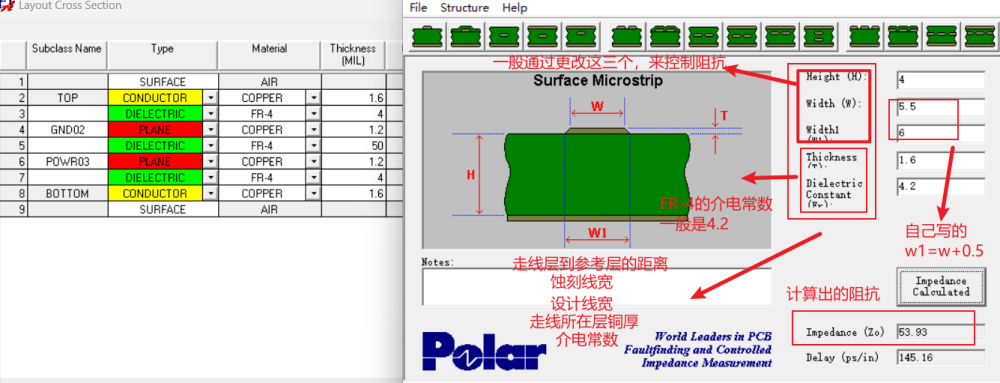

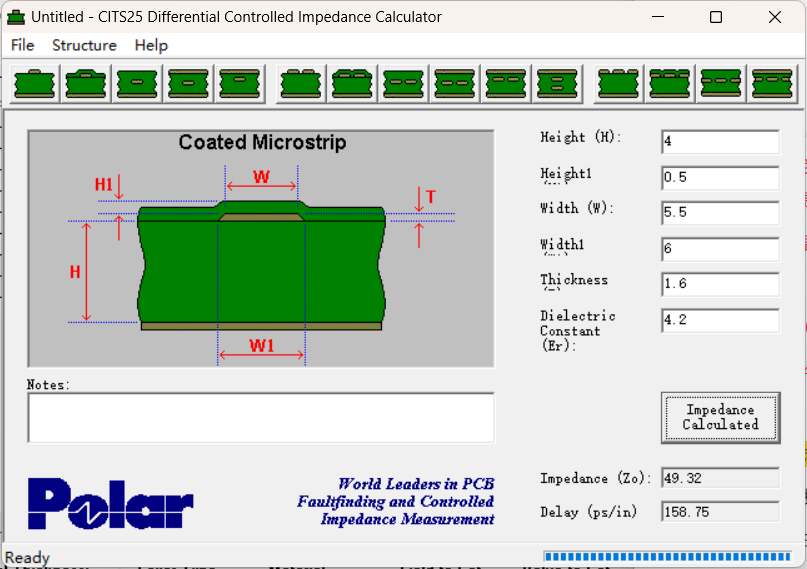

公式(4-17)表明,在这个传输线中,信号的传播速度仅仅与介质材料的有效介电常数εr相关,现实工作中我用下面的软件进行阻抗的计算。

2.1.2. 埋入式微带线

埋入式微带线在铜线上方的平面也有介质材料,这个介质材料可以是芯线、阻焊层、防形变涂料、陶瓷或所需的为达到其他功能或机械性能而使用的材料。注意,介质材料的厚度或许是不对称的。

H:走线层到参考层的距离,这里我们计算的是顶层,则参考层就是GND,详细叠层看上面层叠的图。

H1:绿油的厚度,一般默认写0.5

W1:设计线宽,即我们板子上走的线宽

W:蚀刻线宽,即我们板子上走的线宽,W1=W+0.5.

T:走线所在层的铜厚

ER:介电常数,FR4的ER值一般是4.2,它的值越小,导电性能越好,越大,导电性能越差。

2.2. 什么是带状线

当印制板在内层布线时,常被称为带状线,带状线包括单、双,对称或非对称等结构形式。

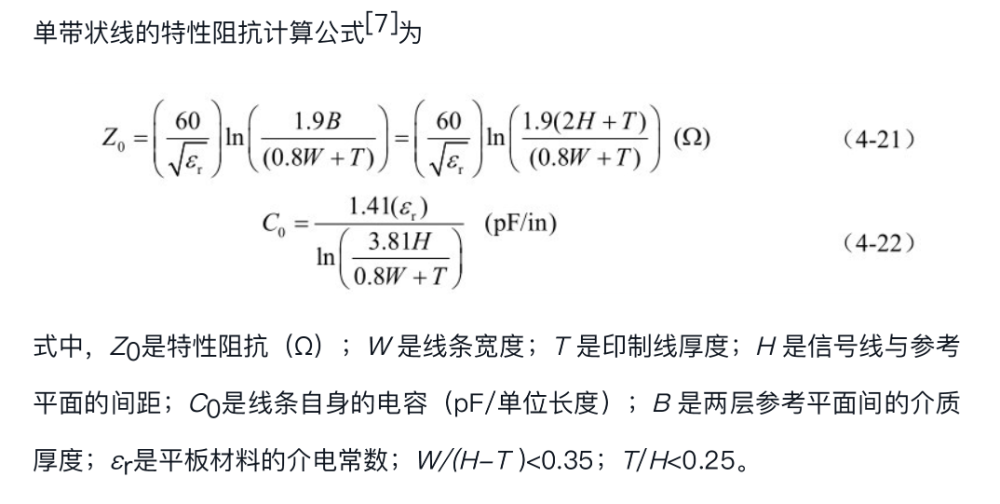

2.2.1. 单带状线

带状线是电路板内部的印制导线,位于两个平面导体之间。带状线完全为介质材料包围,并不暴露于外部环境。

在带状线任何布线产生的辐射都会被两个参考平面约束住。带状线能够约束磁场并减小层间的串扰,参考平面会显著地减少RF能量向外部环境的辐射。

2.2.2. 双带状线或非对称带状线

这种结构增强了布线层和参考平面之间的耦合。

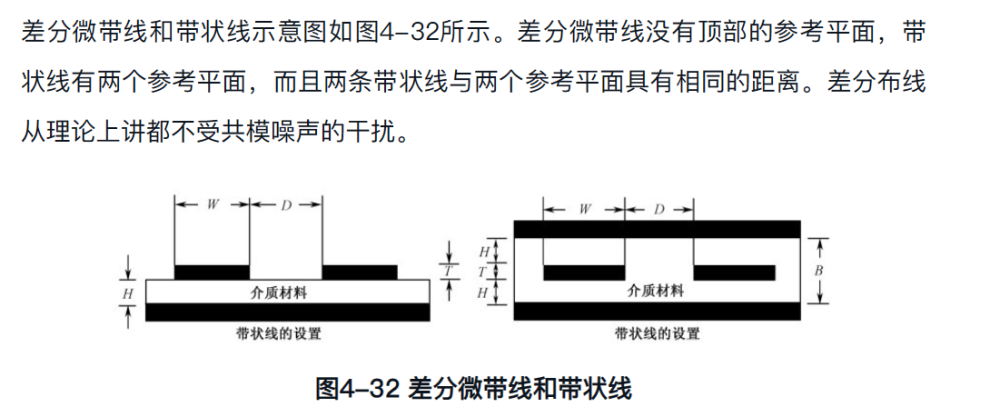

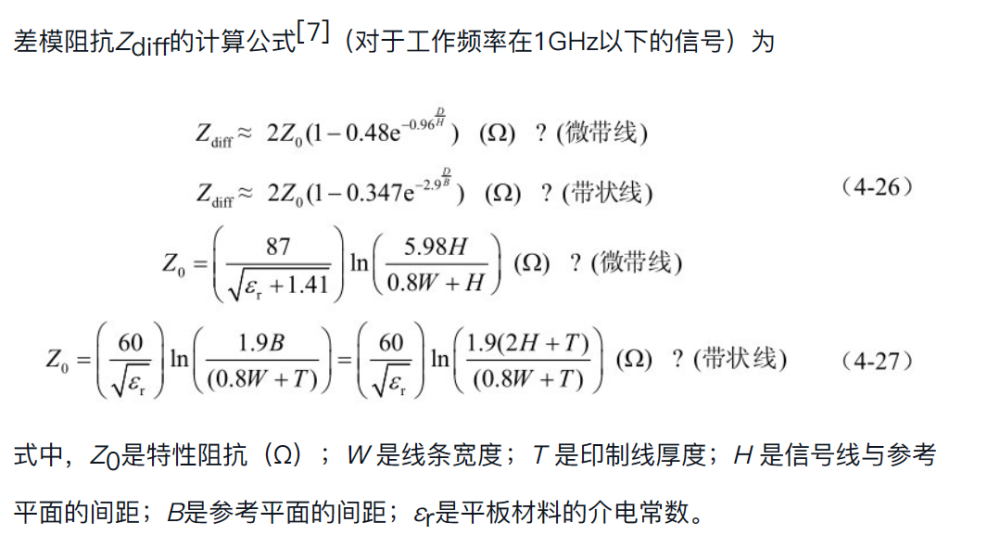

2.2.3. 差分微带线和带状线

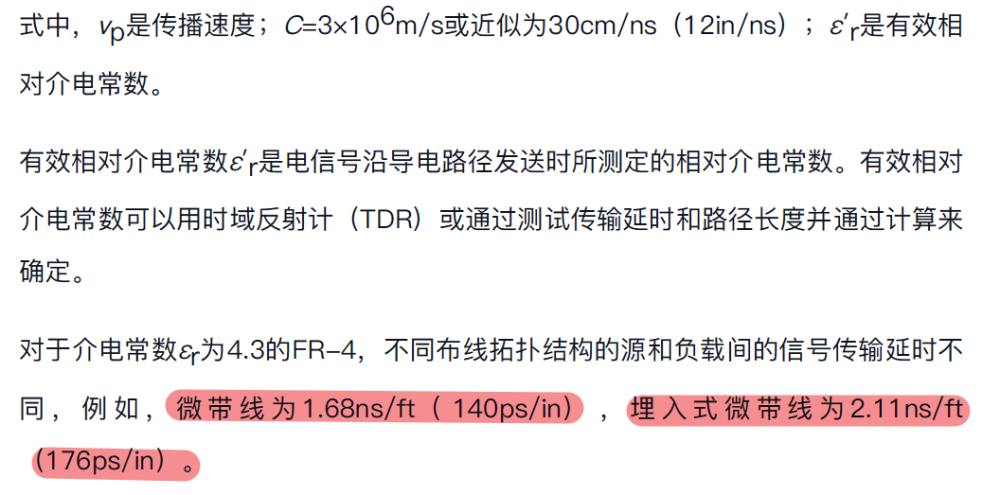

2.3. 传输延时与介电常数εr的关系

电磁波的传播速度取决于周围介质的电特性。在空气或真空中,电磁波的传播速度为光速。在介质材料中传播速度会降低。