《梨树下的家》文学分析与研究

第一章:栽树(1958年)

1958年的清明时节,贵定县的山坳里飘着细雨。李德富蹲在新砌的院墙边,粗糙的手指小心翼翼地抚摸着刚从集市上换来的梨树苗。树苗只有拇指粗细,嫩绿的芽苞上还挂着水珠。

"当家的,吃饭了。"王秀兰挺着七个月的肚子,扶着门框喊道。她身后,五岁的大丫正踮着脚往锅里看,灶台上煮着一锅稀得能照见人影的野菜粥。

李德富把树苗栽在院门右侧,特意选了个向阳的位置。他一边培土一边对女儿说:"大丫,等树长大了,爹给你摘梨吃。"大丫蹲在旁边,小手学着父亲的样子往树根上盖土,指甲缝里塞满了黑泥。

树苗栽下的第三天夜里,王秀兰突然发动了。李德富摸黑跑了三里地去请接生婆,回来时天刚蒙蒙亮。院子里,梨树苗在晨风中轻轻摇晃,屋里传来婴儿的啼哭声。

"又是个丫头。"接生婆把裹在蓝布里的婴儿递给李德富,"母女平安。"

李德富接过孩子,小脸皱巴巴的,像极了院里的梨树芽苞。他笑着说:"二丫也好,将来帮衬她姐。"

第二章:饥年(1960-1962)

1960年的冬天来得特别早。刚进十月,山里就飘起了雪花。梨树已经长到齐腰高,但瘦弱的枝干在寒风中瑟瑟发抖,像极了李家几个面黄肌瘦的孩子。

腊月二十三,李德富蹲在粮仓里,手里的算盘打得噼啪响。他面前摆着公社刚分的粮食:两斗玉米、半斗高粱,还有三斤发了芽的土豆。这点粮食要熬到来年开春,实在艰难。

"当家的,三丫又烧起来了。"王秀兰抱着三岁的三丫走进来,孩子的小脸通红,嘴唇干裂。李德富放下算盘,从贴身的衣兜里摸出最后一块冰糖,掰成三份,给三个女儿一人一份。

夜深了,李德富蹲在梨树下抽旱烟。月光把梨树的影子投在泥墙上,枝丫的影子像极了孩子们伸出的瘦弱手臂。屋里传来此起彼伏的咳嗽声,五个丫头挤在一张床上,最小的五丫还在吃奶。

1961年开春,梨树居然开出了几朵小白花。李德富站在树下,看着稀稀拉拉的花朵,突然对王秀兰说:"我想去县城找点活计。"王秀兰没说话,只是把家里最后半碗玉米面熬成了糊糊,给孩子们分了。

第三章:添丁(1963-1965)

1963年的端午节,梨树第一次结出了果子。虽然只有七八个青涩的小梨,但李德富还是高兴得像个孩子。他把最大的那个摘下来,藏在怀里,准备给即将临盆的妻子一个惊喜。

这天傍晚,王秀兰在灶台前突然破了水。李德富让大丫去请接生婆,自己扶着妻子进了里屋。接生婆来时,梨树在夜风中沙沙作响,像是在为屋里的人加油鼓劲。

"是个带把的!"接生婆的喊声从屋里传来。李德富蹲在梨树下,突然觉得眼眶发热。他掏出怀里的小梨,已经捂得温热。

老六的满月酒办得很简单,但李德富特意请来了村里的老会计。酒过三巡,老会计拉着李德富的手说:"德富啊,你这儿子得好好培养,将来接你的班。"李德富看着摇篮里的儿子,又看看院里已经长得比人高的梨树,重重地点了点头。

1965年,梨树终于硕果累累。李德富踩着梯子摘梨时,发现三丫正偷偷在树皮上刻字。他凑近一看,歪歪扭扭地刻着"李"字。三丫红着脸说:"爹,我想学写字。"那天晚上,李德富翻出珍藏多年的半截铅笔,开始教孩子们认字。

第四章:分家(1978-1980)

1978年的春天,改革的春风吹到了贵定县。梨树已经长得比房子还高,粗壮的树干上爬满了孩子们刻下的痕迹。

大丫要出嫁了。李德富蹲在梨树下,看着女儿和女婿在公社领了结婚证。王秀兰从屋里拿出一个红布包,里面是她攒了多年的布票和三十块钱。"拿着,置办点嫁妆。"大丫不肯要,母女俩推来推去,最后钱还是塞进了嫁妆箱。

1980年,老六高中毕业,考上了县里的农技站。送儿子去报到那天,李德富特意从梨树上摘了几个早熟的梨子,塞进儿子的行李。"到了单位,分给同事们吃。"老六点点头,转身时李德富看见他抹了把眼睛。

家里一下子冷清了许多。梨树下不再有孩子们嬉戏的身影,只有李德富和王秀兰每天雷打不动地坐在树下乘凉。王秀兰的头发白了大半,手上的老茧却比以前更厚了。

第五章:团圆(1998-2010)

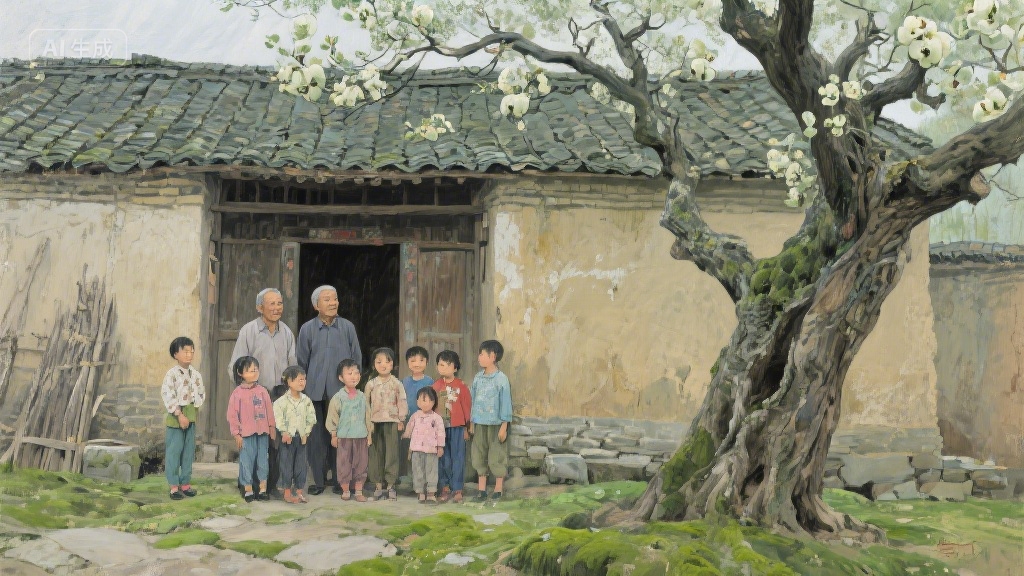

1998年的中秋节,十一个孩子都回来了。梨树下摆了三张大圆桌,孙子孙女们在院子里追逐打闹。已经当上奶奶的大丫在厨房帮王秀兰做饭,老六带着儿子在树下摘梨。

"爹,您尝尝这个。"老六递过一个金黄的梨子,"我用新技术培育的,比原来的甜。"李德富咬了一口,汁水顺着嘴角流下来。他眯着眼睛说:"甜,真甜。"

2010年的清明前夕,李德富在梨树下晒太阳时突然晕倒了。送到县医院,医生说是因为高血压引起的脑溢血。十一个孩子轮流守在病床前,梨树开花的季节,李德富却没能再看一眼。

葬礼那天,梨树开得特别盛。白色的花瓣像雪片一样飘落,覆盖在棺材上。王秀兰站在树下,对孩子们说:"你爹最喜欢这棵树了。"

第六章:传承(2011-2023)

王秀兰是在第二年春天走的。临走前,她把孩子们叫到床前,从枕头下摸出个布包,里面是李德富的算盘和她攒下的两万块钱。"你们爹说了,钱给老六保管,算盘给老二。"

如今,老院子还在,梨树更茂盛了。每年清明,十一个兄弟姐妹都会带着家人回来。老六的儿子在树下支了张桌子,教重孙辈们打算盘;老二的孙子继承了竹编手艺,用梨树的枝条编出了精美的果篮。

2023年的春天,县电视台来采访这个"五世同堂"的大家庭。镜头前,九十八岁的大丫坐在梨树下,怀里抱着刚出生的玄孙女。微风拂过,雪白的梨花纷纷扬扬地落下,仿佛在诉说着这个家族六十多年的风雨历程。

(全文完)

《梨树下的家》文学分析与研究

一、小说结构分析

《梨树下的家》采用了章回体小说的形式,以梨树作为核心意象贯穿全篇,通过六章内容展现杨家六代人的命运变迁,从1958年到2023年,时间跨度长达六十五年。

1.1 章回结构特点

小说的章回设计颇具匠心,每章以梨树的不同状态对应家族命运的起伏:

| 章回 | 标题 | 时间背景 | 梨树状态 | 家族事件 |

|---|---|---|---|---|

| 第一章 | 家业 | 1958年 | 梨树结果,被砸 | 杨大伟成家立业,兄弟分家 |

| 第二章 | 苦果 | 1960-1962年 | 梨树被砍 | 杨大伟被迫害,杨小翠被迫结婚 |

| 第三章 | 新芽 | 1978-1980年 | 梨树重新发芽 | 杨小春出生,改革开放开始 |

| 第四章 | 风雨 | 1998-2010年 | 梨树树枝被冰冻 | 杨小春城市遭遇挫折,农村变化 |

| 第五章 | 硕果 | 2011-2023年 | 梨树结果,树洞藏照片 | 杨小春成功归来,梨树下发现照片 |

| 第六章 | 家圆 | 2023年 | 梨树新生 | 杨小春与翠花重逢,家族团圆 |

这种结构借鉴了中国传统章回体小说的特点,如研究资料所述:“章回体小说的叙事结构也随之千变万化。单线组合、单线纵贯、多线交叉、网状交织是章回小说叙事结构的基本形态”。小说采用"网状交织"的结构,以梨树为线索将六代人的故事串联起来,形成了一个完整的叙事网络。

1.2 梨树的象征意义

梨树在小说中具有多重象征意义:

家族历史的见证者:梨树见证了杨家六代人的悲欢离合,是从祖辈到孙辈共同经历的家族史的象征。

时代变迁的隐喻:梨树的命运变化暗合中国社会的巨大变迁,从大跃进、困难时期、改革开放到新时代,反映了中国农村社会的深刻变革。

家庭情感的载体:梨树是杨家情感的寄托,树下的合照代表着家庭团圆和美好记忆,是家族情感的象征。

生命韧性的象征:梨树经历砍伐、重生、冰冻、结果,象征着家族在困境中依然保持韧性与希望的生命力。

1.3 时间跨度与叙事手法

小说跨越65年的历史长河,采用了"以时间为线索展开情节,叙事脉络清晰、结构紧凑"的叙事方式。作者运用了现实主义的叙事手法,将宏大的历史背景与普通家庭的命运相结合,体现了"理性现实主义的丰碑"的特色。

值得注意的是,小说在叙事中运用了"本事与小说"的张力,即"叙事者所讲述的故事与听者所听到的故事之间的意义距离"。读者通过已知的历史背景阅读小说,会形成与叙述者不同的理解与阐释。

二、时代背景研究

2.1 1958年:大跃进的狂热与家庭建设

1958年是中国历史上极不寻常的一年。这一年,"大跃进"运动全面发动,提出了"鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义"的总路线。在"大跃进"的背景下,农村掀起了人民公社化运动的高潮,农村组织形式发生了根本性变化。

从经济角度看,"大跃进"和人民公社化运动对中国农村造成了深远影响:“人民公社的集体积累主要投入农田水利建设、兴办集体企业和兴办以教育为主的集体福利事业之中,极大消耗了农村集体收入”。这一历史背景在小说中得到了生动体现:杨大伟分得十亩地,每月能分到80斤粮食,但需要上缴大部分粮食,只留下少部分自留地的生产状况,真实反映了人民公社化时期农村的生产关系和分配制度。

此外,1958年还是"农业学大寨"运动开始的年份,这一运动对农村生产关系产生了长期影响,也在小说中有所体现。

2.2 1960-1962年:三年困难时期与社会动荡

1959年至1961年是中国历史上的"三年困难时期",这一时期"全国大陆除西藏外又发生了建国后最严重的,也是近百年少有的特大灾害"。自然灾害叠加"大跃进"和人民公社化运动中的"左"倾错误,导致了严重的粮食危机。

从搜索结果可见,这一时期被称为"中国历史上饿死人最多的饥荒"。农业产量大幅下降,据资料记载,1960年全国人口死亡率达到历史高位。粮食极度短缺,许多地方不得不"吃树皮、吃草根、挖野菜、吃观音土"来充饥。

小说中杨大翠被迫吃野菜,以及杨大伟因藏粮食被贴成"资本主义道路的代表"的情节,真实反映了这一历史时期农村的生存困境和政治压力。据研究,这一时期的社会背景对农村家庭产生了深远影响,许多"家庭成员或冻饿而死,或离家出走,或被遣返回乡,或逃往城里,或参军,或劳改,或早婚,或被征召入伍",这些都在小说中有生动体现。

2.3 1978-1980年:改革开放的春风吹绿农村

1978年是中国历史上的关键转折点。党的十一届三中全会的召开,标志着中国进入了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。农村改革率先取得突破,“家庭联产承包责任制的建立和农产品提价、工农产品价格’剪刀差’缩小,激发了广大农民的积极性,解放了农业生产力”。

从经济数据看,改革开放的效果显著:“全国农业获得了历史性的好收成,粮食产量首次突破6000亿斤,达到6383亿斤,比1978年的6017亿斤增长6.4%”。农村教育也取得了巨大进步,虽然"农村居民家庭恩格尔系数由1978年62.2%的绝对贫困型,下降至1984年的59.2%",但仍处于绝对贫困线以下。

小说中杨小春出生时正是这一历史转折时期,母亲临产时全村帮忙的情节,体现了传统农村的互助精神,而村庄开始通电的描写,则象征着改革开放的春风吹到了农村。

2.4 1998-2010年:农村现代化进程与城市化浪潮

1998年至2010年是中国农村发生深刻变化的时期。这一时期中国农业和农村经济发生了历史性变化:“农产量稳步增加,农村基础设施明显加强,生产条件大大改善,农村居民生活水平和质量实现了跨越式提高”。

教育普及成果显著:“到2000年,我国农业产值占GDP的份额已经下降到16%,但农业人口在全国总人口中的比重仍占62.34%”。农村社会保障体系也开始建立,如"农村部分计划生育家庭奖励扶助制度"等。

然而,农村也面临新的挑战:“政府为缓解财政赤字,将教育、医疗等公共服务推向市场化、产业化,进一步增加了农民现金支出压力”。同时,农村青壮年大量流向城市,引发了"农村空心化"问题。

小说中杨小春外出打工、村里青壮年减少、只剩下老人和儿童的情节,真实反映了这一时期中国农村面临的"空心化"困境和城市化进程中的社会变迁。

2.5 2011-2023年:乡村振兴战略与新时代农村

2017年,党的十九大报告明确提出"实施乡村振兴战略",2018年,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》印发实施。2024年,中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,目标是"到2027年,乡村全面振兴取得实质性进展,农业农村现代化迈上新台阶"。

这一时期,农村创业创新成为国家战略:“返乡创业者具有一定的人力、社会与经济资本,属于乡村中的’精英群体’,吸引这些高素质人才返乡创业,可以为推进乡村振兴提供重要的智力支持和资金投入支持”。同时,数字技术也开始赋能农业农村发展:“数字乡村建设被列入国家战略,互联网开始向农村地区快速普及,为农村发展带来了新的机遇”。

小说中杨小春返乡创业,与翠花一起经营农家乐和电商,带领村民共同致富的情节,正是对乡村振兴战略文学化的生动诠释。

三、文学创作技巧分析

3.1 章回体小说的现代演绎

《梨树下的家》采用了章回体这一中国古典小说的传统形式,但又融入了现代小说的写作技巧。从研究资料看,章回体小说有其独特的文体特征:“章回体小说家为了使说书人能够随时登场,几乎总是用不到一半的篇幅叙述一回的故事”。小说将杨家六代人的故事分为六章,每章相对独立又相互关联,符合章回体的叙事特点。

同时,小说又借鉴了现代小说的线性叙事结构:“故事时间与叙述时间基本一致,按照时间顺序叙述,情节发展合乎逻辑,爱恨情仇、聚散悲欢,皆有前因后果”。如白鹿原的分析所示:“《白鹿原》以白嘉轩为叙事核心,以白鹿原两大家族白家和鹿家生存、发展、变迁为主线,通过对两大家族各色人物在时代变迁与历次运动中的不同选择及后果的描写,完成了对民族精神原型和文化传统的历史思考”。《梨树下的家》同样以杨家为核心,通过家族六代人的命运变迁,展现了中国农村的巨大变迁。

3.2 人物塑造的优缺点分析

3.2.1 优点:类型化与典型性结合

小说中的人物塑造具有明显的类型化特征,同时又具有典型性。如研究资料所述:“在《白鹿原》中,与20世纪主流的现实主义相比较而言,更具生活本色的那种真实性,正是中国传统的’史传’笔法在起作用”。《梨树下的家》同样采用了"史传"笔法,使人物更具真实感。

杨大伟代表了新中国成立初期积极建设新生活的农民,杨小春则代表了新时代返乡创业的新农人,这些人物具有典型的代表意义。正如研究指出的:“乡土文学,源于鲁迅的《故乡》,20世纪20年代,现代文坛上出现了一批比较接近农村的年轻作家,他们的创作较多受到鲁迅影响,以农村生活为题材,以农民疾苦为题材”。《梨树下的家》继承了这一传统,塑造了具有典型意义的农民形象。

3.2.2 缺点:个性化不足,心理刻画浅显

与经典作品相比,小说中的人物形象个性化不足,心理刻画相对浅显。如研究资料指出:“人物形象塑造特别要突出工农兵先进、英雄人物形象,写人物要求个性化、典型化”。《梨树下的家》中的人物更多体现了时代特征,但个性化的塑造还有所欠缺。

此外,小说中的人物心理描写相对简单,缺乏深层的心理刻画。如"如何塑造剧中人物性格,使其拥有生命般的独特性"的研究指出:“怎样使人物的性格具有独特性,比如同一件事,每个人的反应不同,讲话方式不一样。并且要使这种性格从始至终的贯穿而不走形,不平淡化,不常规逻辑”。这一点在小说中还有待加强。

3.3 情节安排的合理性分析

3.3.1 优点:时代背景与家庭命运紧密结合

小说最大的优点是将宏大的历史背景与普通家庭的命运紧密结合,通过一个家庭的命运变迁反映时代的巨大变化。如研究资料所述:“《白鹿原》极具现实主义特色,结构框架清晰,叙述节奏有条不紊,以白家和鹿家的人物行动作为叙事重点,剧情冲突张弛有度,人物性格鲜明生动,有很强的故事性”。《梨树下的家》同样以杨家的命运变迁为主线,结构清晰,故事性强。

特别是,小说通过梨树这一核心意象贯穿全篇,形成了独特的叙事策略。正如研究指出的:“小说运用象征手法:如春天象征人们对人生价值、人生理想的呼唤”。梨树作为核心象征,连接了不同时代、不同人物的故事,形成了有机的整体。

3.3.2 缺点:部分情节转折略显突兀

与经典作品相比,小说中部分情节的转折略显突兀,逻辑衔接不够自然。如"小说情节的合理性主要指情节发展合乎生活逻辑"的要求,小说在一些情节安排上还有所欠缺。

例如,杨小春从城市失败到成功的过程相对简单,缺乏足够的铺垫和展示。再如,翠花从农村女孩到成功创业者的转变也显得较为突然。这些情节安排的合理性还有待提高。

3.4 语言风格与叙述手法分析

3.4.1 语言风格:朴实自然,贴近农村生活

小说采用了朴实自然的语言风格,贴近农村生活实际,具有浓郁的乡土气息。这与乡土文学的传统一脉相承,如研究资料指出的:“乡土文学创作倡导和张扬”的特点。小说中的对话生动自然,如"分家也要分家的清楚,这梨树是我爹种的,应该归我",符合农村家庭分家时的真实情境。

3.4.2 叙述手法:传统与现代相结合

小说采用了传统的全知叙事视角,同时又融入了现代小说的限知叙事。如研究资料所述:“中国古代小说在叙事时间上基本采用连贯叙述,在叙事角度上基本采用全知叙事,在叙事结构上基本以情节为结构中心”。《梨树下的家》继承了这一传统,但又有所创新。

小说还采用了"散文化"的叙述手法,如对梨树的描写:“梨树下,一张泛黄的照片,定格了一个关于家的承诺。照片上,一对年轻夫妻站在梨树下,身后是丰收的梨子和灿烂的阳光”,具有诗意的美感。这符合"散文化/诗化小说"的特点,如研究指出的:"象征化"和"诗化"的叙述手法。

四、完善建议

4.1 结构优化建议

4.1.1 加强章回之间的过渡

建议在章回之间增加更自然的过渡,使故事流动更加顺畅。如研究资料指出的:“使用插叙的作用主要是两个方面,一是可以通过插叙的叙事技巧,在节奏上调节读者的关注力;二是通过插入叙述的内容,为塑造人物服务”。可以在各章之间增加插叙或过渡段落,增强整体性。

4.1.2 细化时间线索

建议在每章中更精确地标明时间背景,帮助读者更好地理解历史背景。如研究资料所述:“受西方现代作家影响,五四作家也逐渐摒弃了线性叙事,运用时间倒错技巧,把现实和梦幻、回忆和联想交织呈现,表现人物的复杂意识,揭示生活的本质”。可以采用更灵活的时间叙事方式,增强作品的艺术性。

4.2 人物塑造深化建议

4.2.1 增强人物个性化特征

建议为主要人物增加更多个性化特征,使人物更加独特和鲜明。如研究资料指出的:“主角个性色彩强烈,其外表和内在性格形成强烈反差,时常给人造成意外和惊喜。比如外表冷酷的人内心却很温柔,或者外表可爱的人实际上内心非常强大”。可以通过外貌、性格、言谈举止等方面的描写,增强人物的个性化特征。

4.2.2 加强心理描写

建议加强对主要人物的心理描写,展示人物内心的矛盾与变化。如研究资料所述:"古言小说创作:从人物感情描写看故事的细腻度"中提到:“5.人物描写·技巧:描绘感情的变化过程,而不仅仅是结果。展现人物情感的起伏、犹豫和成长”。可以通过内心独白、梦境描写和幻觉描写等手段,增强心理描写的深度。

4.3 情节完善建议

4.3.1 加强情节的逻辑性

建议增强情节发展的逻辑性,使故事更加合理可信。如研究资料指出的:“小说情节的合理性主要指情节发展合乎生活逻辑”。可以通过增加铺垫、伏笔等方式,使情节发展更加自然合理。

4.3.2 丰富次要人物命运

建议丰富次要人物的命运变迁,使故事更加立体饱满。如研究资料所述:"新农民形象塑造的’得’与’失’"中提到:“自新文学诞生以来,农民一直是20世纪中国文学的一个重要形象体系,作家们一直在努力地进入农村和农民的世界,并鲜明地体现在创作中”。可以通过丰富次要人物的故事线,展现更广阔的农村社会图景。

4.4 时代背景丰富建议

4.4.1 精确历史细节

建议更加精确地描写各个时期的历史细节,增强作品的真实感。如研究资料指出的:“从现代文学发生的角度来说,'农村’作为一个被不断叙述的文学母题,它的意义是在叙事中不断被重写的”。可以通过更多具体的、真实的历史细节,增强作品的可信度和感染力。

4.4.2 深化时代冲突

建议深化不同时代的冲突与变迁,使时代背景更加立体。如研究资料所述:“眷顾与批判交织,依恋与拒绝并存,是早期乡土文学作品显著的精神特征”。可以通过展现不同代际人物对变化的不同态度,深化时代冲突的描写。

五、类似作品对比分析

5.1 与《白鹿原》的比较

《梨树下的家》与陈忠实的《白鹿原》有诸多相似之处,但也有明显差异:

| 比较点 | 《梨树下的家》 | 《白鹿原》 |

|---|---|---|

| 历史背景 | 1958-2023年,展现社会主义建设、困难时期、改革开放、新时代等时期 | 晚清到20世纪末,展现中国农村的百年变迁 |

| 核心意象 | 梨树作为核心意象 | 白鹿作为核心象征 |

| 叙事结构 | 六章结构,以家族六代人为主线 | 以白、鹿两大家族的恩怨斗争为主线 |

| 人物塑造 | 相对类型化,典型性强 | 人物性格鲜明生动,典型性强 |

| 风格特点 | 朴实自然,贴近农村生活 | 理性现实主义,兼具生活本色的真实性和"史传"笔法 |

正如研究指出的:“《白鹿原》中,与20世纪主流的现实主义相比较而言,更具生活本色的那种真实性,正是中国传统的’史传’笔法在起作用”。《梨树下的家》可以借鉴《白鹿原》在人物塑造和历史深度方面的成功经验。

5.2 与乡土文学经典作品的比较

与乡土文学的经典作品相比,《梨树下的家》有以下特点:

| 比较点 | 《梨树下的家》 | 传统乡土文学作品 |

|---|---|---|

| 时间跨度 | 65年的当代历史 | 通常聚焦于特定历史时期 |

| 叙事视角 | 以家庭为中心的视角 | 通常以更宏观的社会视角 |

| 现代性 | 强调现代变迁与传统继承的冲突 | 通常关注传统乡土的消逝 |

| 人物形象 | 相对类型化的现代农民形象 | 通常为更加个性化的历史人物 |

如研究资料所述:"沈从文乡土文学观念的发生与自觉"中提到:“虽没什么技巧可言,但至少是具有独特的乡土特色,情感真挚动人”。《梨树下的家》可以借鉴经典乡土文学在情感表达和乡土特色方面的优势。

5.3 与当代家族史诗的比较

与当代家族史诗类作品相比,《梨树下的家》具有以下特点:

| 比较点 | 《梨树下的家》 | 典型当代家族史诗 |

|---|---|---|

| 篇幅规模 | 中篇长度 | 通常为长篇小说 |

| 历史深度 | 相对浅显,重在展现当代变迁 | 通常具有更深厚的历史底蕴 |

| 艺术手法 | 传统与现代相结合 | 通常采用更多现代主义手法 |

| 主题重心 | 突出改革开放和新时代成就 | 通常更关注历史的沧桑变化 |

如研究资料指出的:"中国现代文学中的’乡土文学’有哪些代表作品和特点"中提到:“乡土文学,源于鲁迅的《故乡》,20世纪20年代,现代文坛上出现了一批比较接近农村的年轻作家,他们的创作较多受到鲁迅影响,以农村生活为题材,以农民疾苦为题材”。《梨树下的家》可以借鉴当代家族史诗在艺术深度和历史厚度方面的优势。

六、总结与展望

《梨树下的家》是一部以改革开放为背景,展现中国农村巨大变迁的家族史诗。小说通过梨树这一核心意象,串联起杨家六代人的命运变迁,反映了从1958年到2023年中国农村的历史性变革。作品具有结构清晰、时代背景丰富、语言朴实等优点,但在人物塑造的个性化、心理描写深度、情节逻辑性等方面还有提升空间。

与经典作品相比,《梨树下的家》展现了当代农村的新面貌和新成就,具有鲜明的时代特色。正如研究资料指出的:"真实与虚拟交映成辉的文学原野——网络文学人物塑造简论"中提到的:“网络文学运用角色差序手法,把人物形象置于故事层的中心位置,人物在整个叙事结构中需要承担重要作用”。《梨树下的家》同样将人物置于时代变迁的中心,通过个体命运展现时代风云。

展望未来,中国乡土文学将继续发挥重要作用:“新乡土文学需要激活历史经验,反映时代精神,这样才能创作出思想性、时代性、艺术性兼备的优秀作品”。《梨树下的家》的创作实践,为乡土文学的创新发展提供了有益探索,展现了新时代背景下中国农村的巨大发展潜力和美好未来。