企业级数据库管理实战(三):数据库性能监控与调优的实战方法

在企业的实际系统中,数据库往往是性能瓶颈的核心环节。

随着业务增长,慢查询、锁等待、资源耗尽等问题屡见不鲜,而这些问题一旦在生产环境爆发,常常会引发全链路雪崩。

因此,如何在 监控层面发现问题,以及 在调优层面解决问题,是数据库工程师需要长期面对的挑战。

本文将结合实践经验,分享数据库性能监控与调优的常见方法与最佳实践。

一、为什么性能监控不可或缺?

在很多企业环境中,数据库性能问题之所以反复出现,往往有以下几个原因:

缺乏实时监控

问题发生时才去排查,往往为时已晚。指标覆盖不全

只关注 CPU 使用率,而忽视了连接数、锁等待、慢查询日志等关键指标。缺乏基线对比

没有建立“正常运行”的基线,导致无法判断某一指标波动是否属于异常。问题定位困难

SQL 执行链路复杂,单纯依赖 DBA 的经验,很难快速找到瓶颈点。

二、性能监控的关键维度

一个完整的数据库性能监控体系,至少要覆盖以下几个维度:

1. 系统层指标

CPU、内存使用率

I/O 吞吐量与延迟

网络连接情况

2. 数据库实例层指标

活跃连接数 / 并发会话数

缓冲池命中率(Buffer Cache Hit Ratio)

锁等待与死锁数量

检查点与事务提交速率

3. SQL 执行层指标

慢查询日志收集与分析

SQL 执行计划(Explain Plan)监控

高频 SQL 统计

4. 应用层视角

每秒请求数(QPS/TPS)

响应时间分布(P95、P99)

数据库错误码统计(如超时、拒绝连接)

通过这四个层面的指标,团队可以从底层资源到 SQL 语句,逐层定位性能瓶颈。

三、常见的调优手段

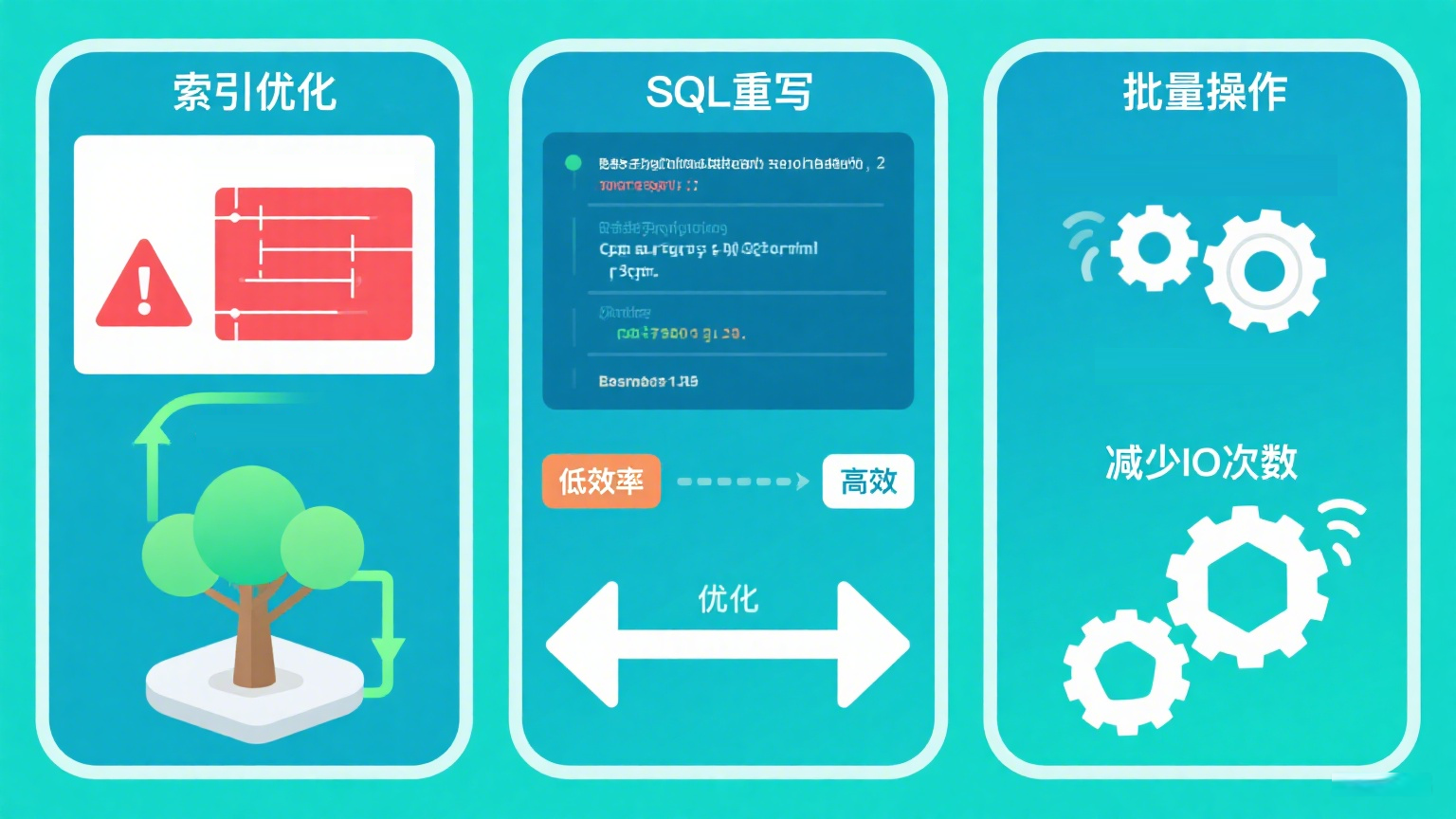

1. SQL 级别调优

索引优化:确认查询条件是否命中合适的索引,避免全表扫描。

SQL 重写:复杂的子查询可以通过 JOIN 或 CTE 优化。

批量操作:避免在循环中多次执行单条 DML,改为批量提交。

2. 架构级别调优

读写分离:将读操作分散到只读实例,减轻主库压力。

分库分表:对大数据量表进行水平或垂直拆分。

缓存引入:在热点数据场景下,结合 Redis 等缓存系统减少数据库访问。

3. 参数级别调优

连接池大小:根据并发数与数据库资源合理配置,而非盲目调大。

内存参数:如 InnoDB Buffer Pool、PostgreSQL Shared Buffers,需根据物理内存和数据量调整。

事务隔离级别:在保证业务一致性的前提下,选择合适的隔离级别减少锁争用。

四、性能调优的流程化方法

在实践中,我们总结出一套较为高效的流程:

监控发现问题:通过监控系统捕获异常指标(如慢查询、连接暴涨)。

定位瓶颈层级:先判断是系统层(CPU/I/O)、还是 SQL 层(单条语句慢)。

验证与复现:在测试环境中复现问题,确认是否由 SQL 写法或索引缺失导致。

调优与回归:实施调优后,在监控层验证效果,并与基线对比。

长期治理:建立慢查询定期巡检与索引健康检查,避免问题反复出现。

这种 监控 → 定位 → 验证 → 调优 → 复盘 的闭环流程,能大幅提升调优效率。

五、案例分享

在某电子商务平台中,我们曾遇到过 秒杀活动时数据库 QPS 飙升导致锁等待严重 的问题:

监控层发现:活动开启后,数据库活跃连接数快速增加,响应时间显著上升。

分析 SQL:发现核心库存扣减语句未命中索引,导致表级锁竞争激烈。

调优措施:为扣减字段添加合适索引,同时引入消息队列削峰。

效果验证:QPS 峰值下,数据库响应时间恢复到可接受范围,系统稳定运行。

这一案例说明,性能问题往往来自 监控发现 + 定位瓶颈 + 针对性优化 的闭环过程。

六、总结与思考

数据库性能调优并不是一次性的工作,而是一个 持续改进 的过程。

工程团队应当建立 完善的性能监控体系,并将 调优流程制度化,才能在业务规模增长的同时保持系统稳定。

对于开发者而言,编写高质量 SQL、合理使用索引,是第一道防线;

对于运维与 DBA 而言,监控与调优能力,则是保障数据库长期健康运行的关键。