管理驾驶舱不是面子工程!一文讲清搭建思路和具体步骤

目录

一、管理驾驶舱到底是啥?

误区一:把 “可视化大屏” 直接当成了 “管理驾驶舱”

误区二:觉得 “让技术部门主导” 就能做好

二、为啥你的驾驶舱成了 “摆设”?

问题1:目标模糊,指标“大而全”

问题2:数据质量差,“垃圾进,垃圾出”

问题3:脱离业务场景,“为看而看”

三、从 0 到 1 搭建管理驾驶舱

步骤 1:明确 “驾驶舱的主人”—— 谁用?解决什么问题?

步骤 2:筛选 “关键指标”—— 少即是多,聚焦 “管理抓手”

步骤 3:打通 “数据链路”—— 从 “数据孤岛” 到 “数据资产”

步骤 4:设计 “可视化看板”—— 让数据 “会说话”

总结

上周和一位制造业 CEO 聊天,他一开口就吐槽:

“我们花 30 万做了个数据大屏,就挂在会议室墙上,现在除了有人参观时打开亮亮相,平时根本没人看。”

这句话啊,真是说到了太多企业的心坎里 —— 管理驾驶舱愣是成了 “中看不中用” 的面子工程。

作为服务过 50 多家企业的数字化转型顾问,我必须说句实在话:管理驾驶舱的价值,从来不在屏幕有多大、动画有多炫,而在于能不能帮管理者 “用数据说话、靠数据决策”。

今天这篇文章,咱们抛开那些拗口的技术术语,从管理需求出发,好好拆解一套 “能落地、能见效” 的驾驶舱搭建方法。

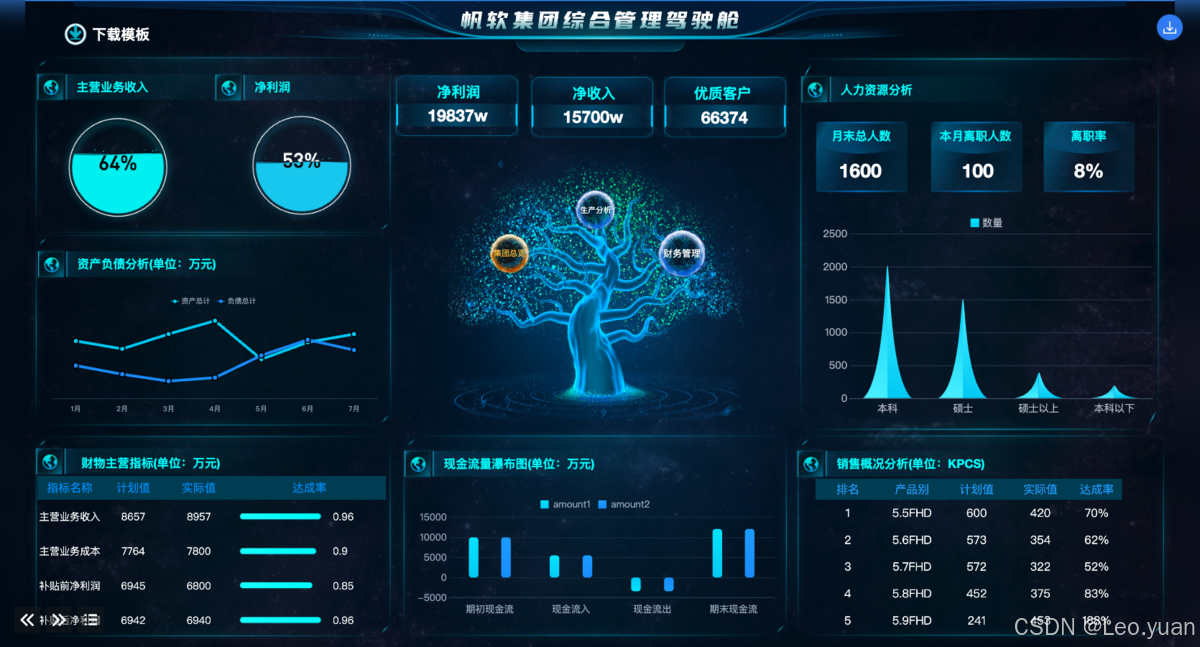

给大家整理了48份常用的驾驶舱模板,可以直接套用!还有80+份精美大屏组件、10+份大屏解决方案,有需要的朋友复制链接到浏览器打开就能打包带走:可视化大屏资料集合包 - 帆软数字化资料中心

一、管理驾驶舱到底是啥?

90% 的老板对驾驶舱的认知,都存在两个误区:

误区一:把 “可视化大屏” 直接当成了 “管理驾驶舱”

说白了,大屏只是个载体,核心在于 “驾驶” 这两个字 ——

- 通过数据指标监控业务状态

- 预警可能出现的风险

- 推导该做的决策

误区二:觉得 “让技术部门主导” 就能做好

但真正的驾驶舱,必须是由业务管理者来 “驾驶” 的,技术团队顶多算个 “修车匠”,负责维护好工具。

之前找我咨询的一家零售企业,找了第三方公司做了一堆 “用户增长”“商品动销” 的可视化看板。

结果业务部门反馈说:

“库存周转天数指标更新慢了 2 天,搞促销活动的时候根本没法用”“门店客单价数据没区分线上线下,分析出来全是错的”。

问题出在哪?

这就是典型的只靠技术驱动,没考虑业务需求导致的问题。

正确的理解应该是:

管理驾驶舱是 “管理工具”,不是用来炫耀的 “技术成果”。它的本质,是 “企业关键管理场景的数据化体现”,核心价值是帮管理者解决三个问题:

- “发生了什么”:实时监控核心业务的状态,比如这个月销售额的完成率、生产线的 OEE 指标;

- “为什么会发生”:通过一步步往下分析,找到问题的根源,比如销量下滑是因为竞品降价了,还是物流出了延迟;

- “该怎么解决”:基于数据推导能落地的行动方案,比如针对销量下滑的区域,推出满减活动。

二、为啥你的驾驶舱成了 “摆设”?

在我接触的企业里,驾驶舱失败的案例,90% 都是因为前期规划出了问题。下面是三个最常见的 “坑”:

问题1:目标模糊,指标“大而全”

很多企业做驾驶舱之前,根本没明确 “是给谁用的、要解决什么问题”。

比如:

- 董事会想要的是 “战略级的监控”,但业务部门需要的是 “执行层的洞察”;

- 财务部门关注 “成本利润率”,销售部门却需要 “客户回款周期”。

结果呢?

从销售额到员工考勤全往上放,各种指标堆在一起,大屏搞得跟 “数据垃圾桶” 似的,老板想找个重点都难。

问题2:数据质量差,“垃圾进,垃圾出”

有个连锁餐饮企业,之前还挺自豪地展示他们的 “门店坪效” 看板。

结果发现:

- 销售数据没把 “外卖平台扣点” 去掉,导致毛利看起来比实际高很多;

- 统计门店面积的时候,把还没营业的 “储备店” 也算进去了,拉低了实际的坪效;

- 最后管理者根据这些错误数据调整策略,反而造成了资源浪费。

我一直强调,数据质量是驾驶舱的 “地基”。如果底层数据不准、更新不及时,再好看的可视化,也没啥用。

问题3:脱离业务场景,“为看而看”

一家制造企业的生产驾驶舱,做了 “设备故障率” 的实时监控。

可问题在于:

没有配套的 “维修响应流程”,就算看到了报警,维修部门也不知道该联系谁、带什么工具。

所以说:

驾驶舱的价值=数据准确性×业务匹配度×行动闭环

缺少任何一个环节,都是“无效驾驶”。缺了任何一个环节,都算是 “无效驾驶”。

三、从 0 到 1 搭建管理驾驶舱

搞清楚了目标和陷阱,咱们就进入实操环节。下面这套 “5 步搭建法” 是经过验证的,覆盖了从需求确认到持续运营的全流程,照着做准没错。

步骤 1:明确 “驾驶舱的主人”—— 谁用?解决什么问题?

驾驶舱不是 “给老板看的”,而是 “给需要做决策的人用的”。首先得明确核心用户和核心场景:

步骤 2:筛选 “关键指标”—— 少即是多,聚焦 “管理抓手”

指标不是越多越好,而是越 “关键” 越好。

这里要遵循 “MECE 原则”(相互独立、完全穷尽)和 “北极星指标” 思维,简单来说,就是指标要全面且不重复,还要有一个核心指标指引方向。

(1)按 “管理层级” 分层设计指标

- 战略层(CEO / 高管):关注 “长期健康度”,指标要和公司战略关联;

- 战术层(部门负责人):关注 “过程可控性”,指标要能反映执行效率;

- 执行层(一线员工):关注 “动作标准化”,指标要能指导具体操作。

(2)用 “ICE 模型” 筛选核心指标

从重要性(Importance)、可获取性(Collectability)、敏感性(Change Sensitivity)三个维度给指标打分,优先选总分高的指标。

- 重要性:是不是直接影响核心目标?;

- 可获取性:数据能不能通过现有系统(ERP/CRM/MES)采集到?;

- 敏感性:指标波动能不能反映出业务变化?。

步骤 3:打通 “数据链路”—— 从 “数据孤岛” 到 “数据资产”

驾驶舱的数据不是凭空来的,而是从企业各个业务系统(ERP、CRM、MES、OA 等)来的。这一步的核心是 “数据治理”,要确保数据 “准、快、全”。

通过梳理企业数据流动的 “地图”,搞清楚:

- 数据从哪来

- 经过哪些加工

- 最终到哪去

建立 “数据质量校验规则”,别让 “垃圾数据” 跑到驾驶舱里来:

- 完整性校验:必填的字段有没有缺失;

- 一致性校验:不同系统的数据会不会有矛盾;

- 时效性校验:数据更新会不会延迟。

步骤 4:设计 “可视化看板”—— 让数据 “会说话”

可视化的核心是 “信息传递效率”,不是搞些花里胡哨的动画。好的驾驶舱看板得满足这些要求:

(1)“一眼看全”:关键指标放最显眼的位置

- 顶部 / 中部:放核心结果指标(比如这个月的销售额、目标完成率);

- 左侧 / 右侧:放关键过程指标(比如新客增长数、促销活动 ROI);

- 底部:放异常预警(用红色 / 橙色标注延迟、超标的指标)。

(2)“一键查看明细”:支持深度分析

- 点击某个指标(比如 “华东区销售额下滑”),能看到 “城市维度”“门店维度”“产品维度” 的明细数据;

- 支持 “对比分析”(比如 “今年和去年同期比”“目标和实际比”)、“趋势分析”(比如 “近 30 天销量变化”)。

(3)“适配场景”:不同用户看不同版本

- 高管版:大屏视图,聚焦战略指标(比如年度目标达成率、行业排名);

- 移动版:手机 / 平板视图,重点显示待办事项(比如 “明天需要补货的产品”);

- 一线版:PC 端视图,包含操作指引(比如 “当前库存低于安全值,建议今天下单”)。

总结

管理驾驶舱不是 “给老板看的屏幕”,而是 “帮老板做决策的工具”。搭建它的关键是:从业务问题出发,用数据解决问题,靠行动验证价值。

下次再有人跟你说 “做个炫酷大屏能提升管理水平”,你可以直接问:“这个驾驶舱能解决哪个具体的管理问题?多久能看到效果?”—— 毕竟,能落地的工具,从来不需要靠 “面子” 来证明自己。