器件(十)——经典封装类型总结

目前现在汽车里用双面散热模块用的越来越多了,于是整理了一下最近看过的封装结构,结合了部分硕博论文,尽量包括了各种类型,除了2.5D封装、压接封装(IGBT常用,MOSFET上用的少)和传统引线键合式单面封装(比如经典的TO247系列)不知道往哪放外,都已经尽量包含了,参考文献顺序等同于图片顺序。

PS:本篇不含TSV硅通孔这种,这种MOS里暂时还没怎么用,因为追求的是大电流、高散热和小寄生电感,微处理器这类追求电极排布的用这种封装会用的更多一些

目录

- COC结构/3D封装

- FPC封装/SKiN结构

- PCB封装

- 三明治结构

- 混合封装结构

- 参考文献

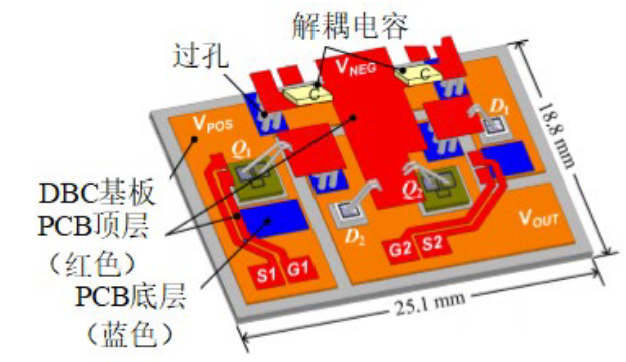

COC结构/3D封装

Chip on Chip,芯片叠芯片,中间夹的可以是PCB也可以是金属块,金属块的话就需要考虑倒装的工艺,PCB就不需要考虑,因为PCB上可以布线,而金属块上不行,所以加金属块时需要考虑芯片的栅极如何在DBC上进行电气连接

主要问题:电流平衡和热布局,这种设计因为芯片堆叠,散热效果已经非常接近于单面散热了。

电流平衡方法:加去耦电容

开尔文源极尽量靠近源极,确保在电源和栅极电路之间实现良好的去耦

通过调整过孔的参数来确定过孔半径和深度对导热性能影响,当孔的直径/孔之间的间距>0.3时,等效导热系数不会影响整体导热性能

FPC封装/SKiN结构

主要材料为FPC柔性基板,利用FPC柔韧性好、可以制作复杂电路的特点,来实现大电流、低寄生电感的布局

常见的对比封装:引线键合式封装,这个工艺比引线键合复杂,但是通流能力大大提升

FPC柔性基板散热效果一般,所以按照单面散热论

柔性基板能折叠成各种形状,所以非常适合压缩封装体积

PCB封装

PCB封装有两种,埋入式封装和PCB嵌入式封装

这两者的区别从字面意义上理解就行

PCB嵌入式封装,一般是PCB内部挖个孔,芯片放进去,表层露出来,通过引线键合和PCB相连,或者与DBC连接。而PCB在其中起的作用就是优化电路布局,减少芯片和外电路间的寄生电感。

而埋入式封装,就是把芯片完全埋在PCB内部,即外部看起来是一整块PCB,但内部集成了芯片。

这种封装由于PCB内部电路能实现的复杂性,方便在电方面做到极致,抗干扰能力也非常优秀,集成度非常高,具有成本低廉、无键合线和锡焊结构的优势。

但是同样,PCB埋入式封装散热路径组成为两面铜层+阻焊层,阻焊层玻璃纤维+树脂的导热系数仅 0.2-0.5 W/(m·K),远低于DBC陶瓷基板中AI2O3的20-30W/(m·K),导致其散热虽然直接焊接在PCB上散热效果要好,但比DBC单面封装的散热效果还差,在热方面具有一定的挑战。

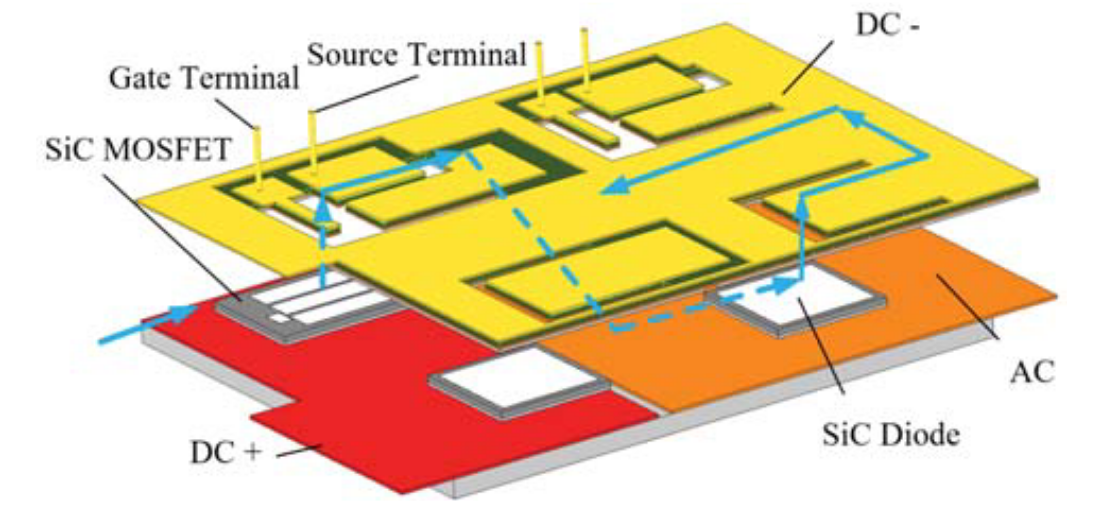

三明治结构

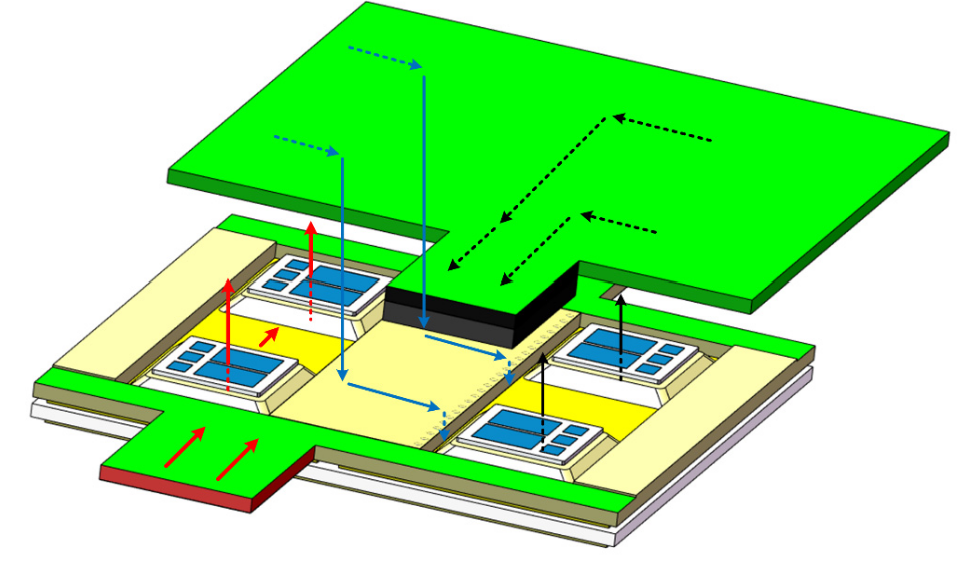

顾名思义,两片面包夹芝士,面包是DBC,芝士就是那个芯片

目前三明治结构的散热效果非常好,它在英文文献中通常被称之为“double side cooling package”,里面的芝士有时候是纯芯片,比如在DBC表面用双蚀刻技术蚀刻出凸点,使DBC直接与芯片相连,有时候需要加点鸡肉块,比如最常见的在芝士芯片上垫一个钼铜块,起到热膨胀系数匹配的作用,也能将芯片的源极连接到另一侧DBC板上

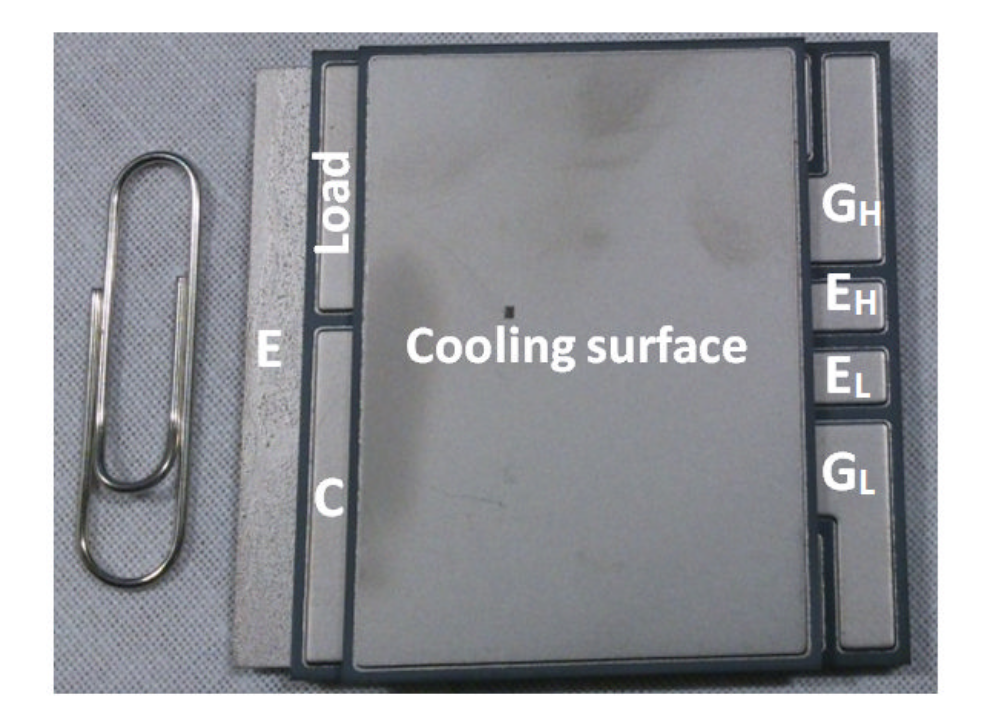

三明治结构的好处很多,比如降低寄生电感,把寄生电感控制在4~5nH,比如散热效果好(比单面散热热阻降低了35%)唯一的问题就是成本高,对各种材料的热膨胀系数匹配度要求高,制作的良品率不高,银烧结容易压废,且结构方面目前能玩的花样已经玩的差不多了,想搞出新结构不容易。

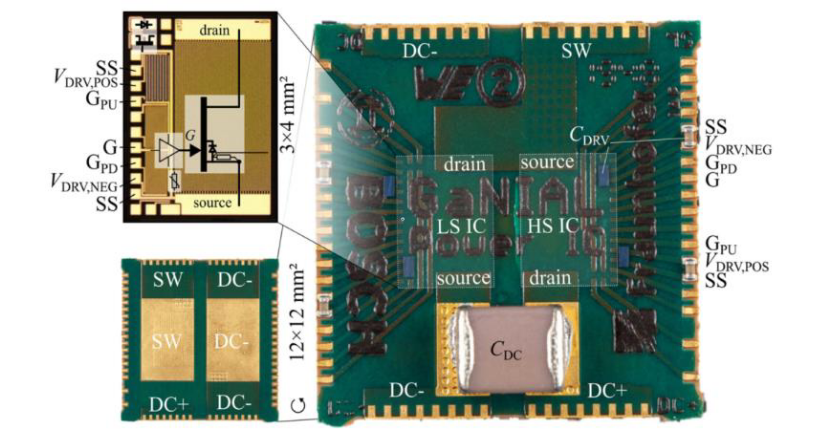

混合封装结构

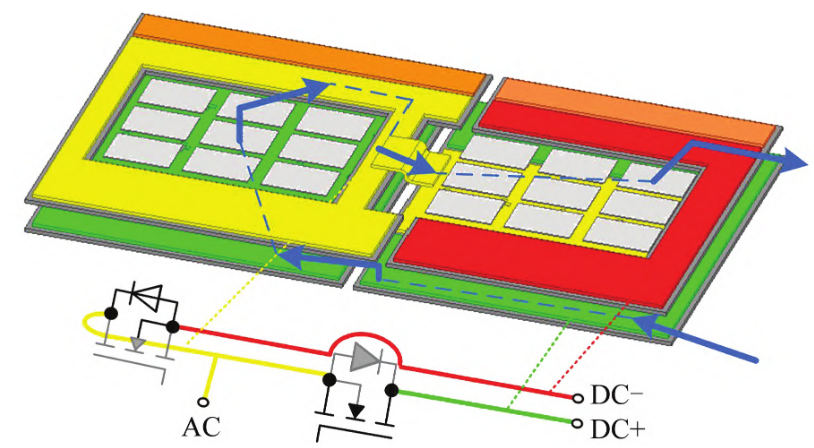

PCB+DBC为主,和PCB嵌入式封装有一点像,区别是会直接把PCB挖个洞,最底下垫DBC,好处是可以在高度集成的电路中还拥有不错的散热性能,且寄生电感小,能降低到4nH以下,坏处是工艺复杂,而且PCB通流能力摆在这儿,没办法用在大电流的应用场景中

还有一种层叠就是DBC层叠。这种工艺更是复杂的没边,好处是可以极大程度的利用互感相消来降低寄生电感,哪怕在使用引线键合的情况下也能有4.74nH的低寄生电感,而且可以将栅极和源极用不同的DBC隔开,中间陶瓷板能实现更好的绝缘效果

参考文献

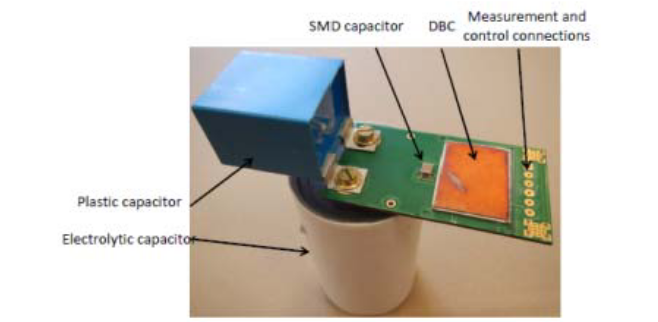

[1] Régnat G, Jeannin P O, Lefèvre G, et al. Silicon carbide Power Chip On Chip Module Based On Embedded Die Technology With Paralleled Dies[C]//Energy Conversion Congress & Exposition. IEEE, 2015

[2] YANG F, WANG L, WANG J, 等. A Novel Packaging Method Using Flexible Printed Circuit Board for High-Frequency SiC Power Module[C/OL]//2018 1st Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications in Asia (WiPDA Asia). 2018: 48-53[2025-05-16].

[3]Chen Z, Yao Y, Boroyevich D, et al. An ultra-fast SiC phase-leg module in modified hybrid packaging structure[C]//2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE, 2014

[4] SOLOMON A K, CASTELLAZZI A, DELMONTE N, 等. Highly integrated low-inductive power switches using double-etched substrates with through-hole viases[C/OL]//2015 IEEE 27th International Symposium on Power Semiconductor Devices & IC’s (ISPSD). 2015: 329-332[2025-08-20].

[5]S. Moench et al., “PCB-Embedded GaN-on-Si Half-Bridge and Driver ICs With On-Package Gate and DC-Link Capacitors,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 36, no. 1, pp. 83-86

[6] CHENG J, YAO L, FENG H, 等. A SiC Power Module in PCB-DBC Hybrid Packaging for Ultra-Low Parasitics and Flexible Integration[C/OL]//2024 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). 2024: 7116-7121[2025-02-17].

[7] 回晓双, 宁圃奇, 李东润, 等. 高功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发[J/OL]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2024, 52(7): 83-86, 91. DOI:10.13245/j.hust.240878.