【数据分享】东北大鼠疫传播与死亡空间数据

而今天要说明数据就是东北大鼠疫传播与死亡空间数据。

数据介绍

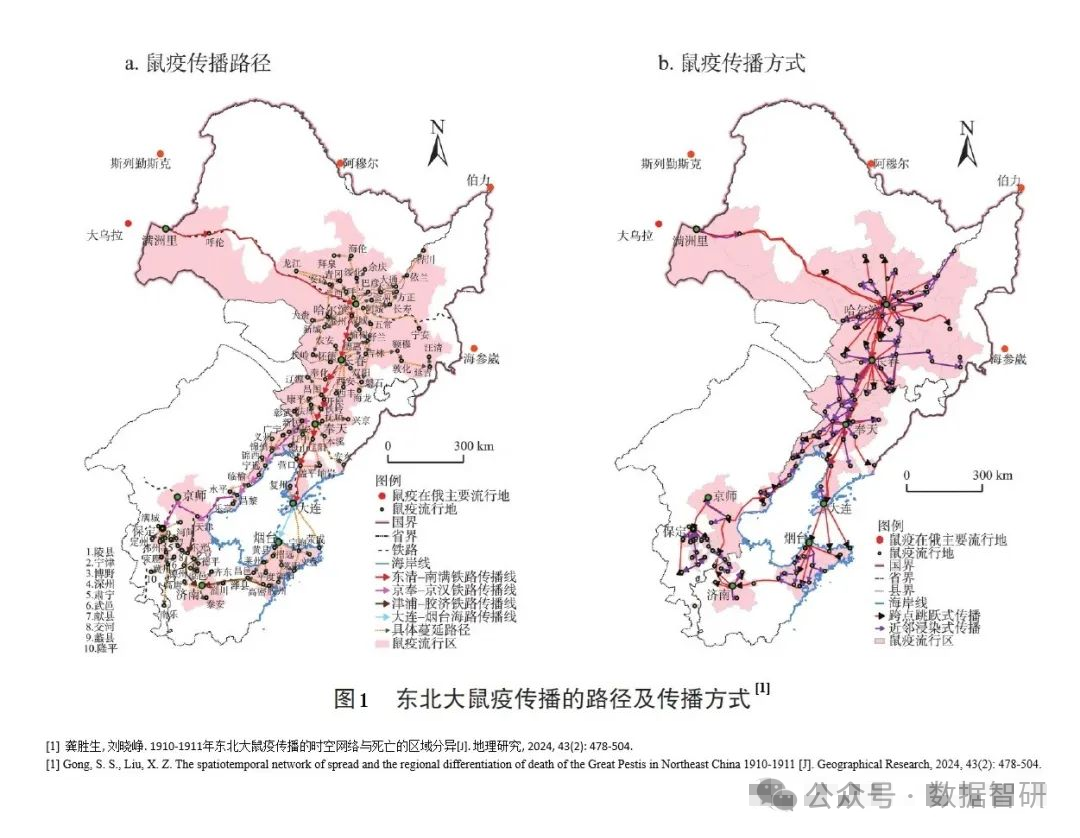

1910 年冬,西伯利亚的寒风裹挟着致命的病菌,沿着中东铁路的铁轨一路南下,在东北大地掀起了一场持续半年的烈性传染病浩劫。这场被称为 "东北大鼠疫" 的灾难,不仅夺走了超过 6 万人的生命,更以惨烈的方式推动了中国近代公共卫生体系的觉醒。

一、疫源与传播:从旱獭洞穴到人间炼狱

东北大鼠疫的病原体是鼠疫杆菌,其最初的自然宿主是生活在中俄边境草原的旱獭(俗称 "土拨鼠")。1910 年秋冬,随着中俄边境皮毛贸易的兴盛,大量闯关东的劳工和猎户涌入满洲里一带,捕猎旱獭取其皮毛。这些人或许未曾想到,看似憨厚的旱獭身上,藏着足以致命的 "杀手"—— 当旱獭感染鼠疫后,其体内的病菌会通过叮咬的跳蚤传播,而人类接触病獭的皮毛、内脏,甚至食用未煮熟的肉,都可能被感染。

更命的是,此次鼠疫突破了传统传播模式。以往鼠疫多通过跳蚤叮咬在人与动物间传播,但 1910 年的东北大鼠疫却出现了人传人的飞沫传播。当时正值隆冬,东北居民多在密不透风的土坯房内取暖,一家人挤在炕上睡觉、吃饭,一旦有人感染,咳嗽、打喷嚏产生的飞沫便会在封闭空间里迅速扩散。哈尔滨傅家甸(今道外区)的劳工棚户区就是典型:十几平方米的屋子住着七八个人,寒冬腊月门窗紧闭,病菌在这样的环境中如同找到了 "温床",短时间内就能让整个家庭沦陷。

铁路网络则成了疫情扩散的 "加速器"。从满洲里出发,东清铁路(今滨洲铁路)将病菌带向哈尔滨,南满铁路又连接起长春、沈阳,京奉铁路则打通了向关内蔓延的通道。

二、科学防控:伍连德与近代防疫体系的诞生

在这场灾难中,一位名叫伍连德的马来西亚华侨医学博士,成为了 "逆行者"。1910 年 12 月,他受清政府邀请赴哈尔滨主持防疫,用科学手段撕开了鼠疫的 "真面目"。

突破认知误区:当时国际医学界普遍认为鼠疫由跳蚤传播,但伍连德通过解剖尸体发现,此次鼠疫可通过飞沫传播(即 "肺鼠疫"),这一结论颠覆了传统认知,为防控指明了方向。

1911 年 3 月,哈尔滨新增病例归零;4 月,东北全域疫情基本控制。这场胜利,不仅是中国近代首次成功防控烈性传染病,更催生了中国第一个公共卫生机构 —— 东三省防疫事务总处,标志着中国公共卫生事业的起步。

三、历史回响:数据中的教训与启示

如今,1910-1911 年东北大鼠疫的传播与死亡空间数据(格式为 shp 和 excel),仍为研究者提供着珍贵的素材。这些数据清晰显示:疫情传播与交通网络高度重合,死亡密度与人口聚集度正相关,而科学防控措施能显著降低死亡率。

一百多年后的今天,当我们回望这场鼠疫,看到的不仅是一段惨痛的历史,更是人类在与疾病抗争中不断成长的轨迹 —— 敬畏自然、相信科学、团结协作,永远是战胜疫情的不二法门。

注:本文中的数据和指标仅为示例,实际数据请参考最新发布的东北大鼠疫传播与死亡空间数据.

数据说明

1、数据来源网络收集

2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途

3、东北大鼠疫传播与死亡空间数据。格式为shp和excel。请自行斟酌使用。

数据获取方式

点击关注后台咨询