需求列表如何做层级结构

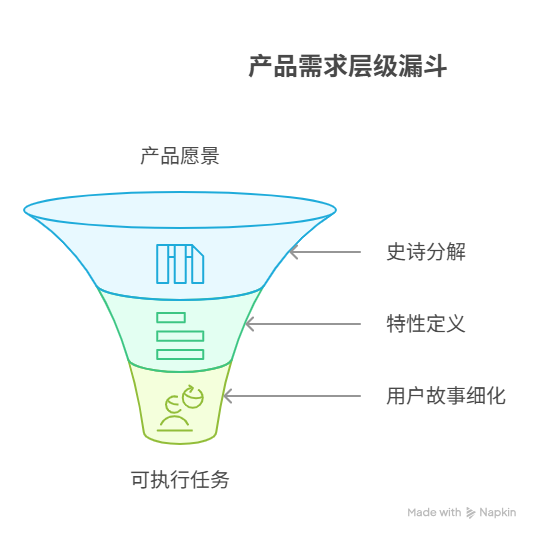

为产品需求列表建立一个清晰、有效的层级结构,其核心在于将扁平化的、无序的“功能清单”,重塑为一个多层次的、逻辑关联的、能够反映产品战略与用户价值的“信息金字塔”。一套成功的层级结构设计,必须系统性地涵盖五大关键实践:以产品愿景与战略主题为顶层、运用“史诗-特性-用户故事”进行价值分层、围绕用户旅程构建叙事结构、确保各层级之间的清晰父子关系、以及利用专业工具进行可视化管理。

其中,运用“史诗-特性-用户故事”进行价值分层,是现代敏捷产品开发中,构建需求层级的最佳实践。它要求我们将一个宏大的、模糊的战略构想(史诗),首先分解为若干个可独立交付的、有明确用户价值的功能集合(特性),再进一步,将每个特性,细化为可在一个迭代周期内被团队完成的、具体的、以用户视角描述的“用户故事”。这种自上而下的、逐层深入的分解,确保了最底层的开发任务,也能清晰地追溯其源头,与最高阶的战略意图,保持“价值”上的一致性。

一、为何要“分层”:从“清单”到“地图”

在许多项目的早期,需求列表常常是一份长长的、扁平的“购物清单”。它罗列了上百个待办事项,虽然看起来“内容详实”,但却给团队带来了巨大的认知负荷和管理灾难。一个没有层级结构的扁平列表,是一份糟糕的“地图”,它只告诉了我们有哪些“地点”,却没有告诉我们这些地点之间的“道路”和“行政区划”。

1. 扁平列表的“三大硬伤”

丧失“大局观”与上下文:在一个扁平的列表中,一个关乎产品生死存亡的“战略级”需求,和一个仅仅是“修改按钮文案”的“战术级”需求,在形式上看起来是平等的。这使得团队成员“只见树木,不见森林”,无法理解他们正在做的每一件小事,在整个产品蓝图中的位置和意义。

沟通效率的“灾难”:层级结构,是进行“差异化沟通”的前提。你无法,也不应该,向CEO汇报一个具体的用户故事的技术细节。同样地,你也不能只向开发团队,传达一个“提升用户留存率”的宏大战略。一个清晰的层级结构,允许我们在不同的层级上,与不同的受众,使用他们能够理解的“语言”,进行高效的沟通。

规划与决策的“瘫痪”:在一个扁-平的列表中,进行中长期的产品路线图(Roadmap)规划,几乎是不可能的。因为所有的需求,都挤在同一个“细节”维度上,让人无法进行有效的“聚类”和“主题化”的战略思考。

2. 层级结构的“三重价值”

与之相反,一个设计良好的层级结构,能够:

带来“清晰度”:它将混乱,转化为秩序。

提供“上下文”:它将孤立的功能点,串联成有意义的价值流。

支撑“战略性”:它将日常的执行,与长期的愿景,紧密地连接在一起。

正如建筑界的至理名言所说:“结构,决定功能。” 在需求管理中,一个清晰的“结构”,同样决定了整个需求管理体系的“功能”和“效能”。

二、敏捷的“价值金字塔”:主流分层模型

在现代敏-捷产品开发实践中,业界已经形成了一套被广泛认可的、自上而下的、以“价值”为核心的“需求金字塔”分层模型。

1. 顶层:主题/倡议- 战略方向

这是金字塔的“塔尖”,代表了最高阶的、服务于公司战略的、跨越多个季度甚至一年的“业务目标”或“战略主题”。

目的:为产品的所有工作,设定“北极星”。

形态:通常是定性的、鼓舞人心的描述。

示例:“提升新用户的激活与留存”、“开拓企业级客户市场”、“构建AI驱动的智能分析能力”。

2. 第二层:史诗(Epic)- 宏大的价值叙事

史诗,是将一个宏大的“战略主题”,分解为的、一系列大的、可独立规划的“价值叙事包”。一个史诗,通常因为其规模过于庞大,而无法在一个迭代(Sprint)内完成,它常常是产品路线图(Roadmap)上的核心规划单元。

目的:将抽象的战略,转化为可供产品团队聚焦的、具体的“战役”。

形态:一个高阶的用户故事或功能集合。

示例:对于主题“提升新用户的激活与留存”,其下的史诗可以被分解为:“重构新用户引导与上手体验”、“建立用户成长与激励体系”、“优化核心功能的性能与稳定性”。

3. 第三层:特性(Feature)- 可交付的功能集

在一些规模化的敏捷框架中,会在史诗和用户故事之间,增加“特性”这一层。特性,是将一个史诗,进一步分解为的、对用户而言,具有相对完整和独立价值的“功能集合”。

目的:将一个大的“战役”,分解为多个可分批交付的“战斗集群”。

形态:一组高度相关的用户故事。

示例:对于史诗“建立用户成长与激励体系”,其下的特性可以被分解为:“用户等级与勋章系统”、“任务与积分系统”、“积分商城功能”。

4. 第四层:用户故事(User Story)- 最小的价值单元

这是敏捷需求层级中,最核心、最基础的“原子”单元。一个用户故事,必须是能够在一个迭代(Sprint)周期内,被团队独立开发、测试并交付的、最小的用户价值闭环。

目的:将功能,转化为可供团队在短期内,进行具体规划、承诺和执行的“工作包”。

形态:遵循“作为一个<用户角色>,我想要<完成某个目标>,以便于<获得某种价值>”的标准格式。

示例:对于特性“任务与积分系统”,其下的用户故事可以被分解为:“作为一个新用户,我希望能完成‘上传头像’这个新手任务,以便于获得50积分奖励”、“作为一个用户,我希望能看到我当前的积分总额和获取历史”。

5. 第五层:子任务(Sub-task)- 具体的技术行动

这是由研发团队,在迭代规划或执行过程中,进行的最后一层、最微观的分解。子任务,是将一个“用户故事”,从“业务语言”,翻译为“技术语言”。

目的:将一个用户故事,拆解为具体的、可被单个开发者认领和执行的“技术步骤”。

形态:通常是动词开头的短语。

示例:对于“上传头像”这个故事,其子任务可能是:“开发前端图片上传组件”、“编写后端图片存储API”、“设计数据库相关字段”、“编写单元测试”。

三、构建层级的“两种视角”

在实践中,构建这套层级结构,通常有两种互补的视角和方法。

1. 视角一:自上而下的“战略分解”

这是最理想、最符合逻辑的构建方式。

起点:公司的年度OKR或最高层级的产品战略。

过程:由产品负责人或产品委员会,主导地,将这些宏观战略,逐层地、逻辑严谨地,向下分解为主题、史诗、特性,并最终形成一个结构清晰的、高阶的“产品待办列表框架”。

适用场景:适用于新产品的规划,或在每个大的规划周期(如年度、半年度)开始时,进行“顶层设计”。

2. 视角二:自下而上的“亲和聚类”

在很多时候,我们面对的,是一个已经存在的、包含了上百个零散用户故事的、扁平化的“历史待办列表”。此时,就需要采用“自下而上”的方式,来为其“重建秩序”。

起点:一堆零散的、未经结构化的用户故事。

过程:产品负责人,可以组织一次“亲和聚类”(Affinity Grouping)工作坊。将每一个用户故事,都写在一张便签上。然后,引导整个团队,将那些“感觉上”相关的、服务于同一个“主题”的便签,都聚合在一起。然后,再为每一个聚合好的“便签堆”,共同命名,这个“名字”,就成为了它们的“父级”——一个“特性”或“史诗”。

适用场景:适用于对现有的、混乱的待办列表,进行系统性的“重构”和“整理”。在远程协作时,像 Worktile 的“在线白板”功能,为进行这种可视化的、多-人协同的“亲和聚类”,提供了完美的虚拟空间。

四、层级结构的“可视化”

一个被定义出来的层级结构,如果不能被方便地、直观地“看见”,那么它的价值,就会大打折扣。

产品路线图(Roadmap):这是对需求层级中,**最高两层(主题、史诗)**的最佳可视化方式。它向所有干系人,清晰地展示了,在未来的时间轴上,我们将要攻克哪些大的“价值山头”。

用户故事地图(User Story Map):它以“用户旅程”为横轴,以“发布版本”为纵轴,将“史诗”和“用户故事”进行二维的可视化组织,是呈现需求层级与用户体验之间关系的最佳工具。

待办列表的“树状”视图:这是在日常工作中,最常用的、最直接的可视化方式。一个专业的项目管理工具,必须能够提供一个支持无限层级、可自由展开和折叠的“树状”或“大纲”视图,来呈现需求的父子关系。

在像 PingCode 这样的、为研发场景深度定制的管理平台中,这种多层级的可视化,是其与生俱来的核心能力。产品经理,可以在“路线图”上,进行宏观的史诗规划;可以在“待办列表”中,以树状结构,管理史诗与用户故事的关系;可以在“迭代看板”上,聚焦于当前迭代的故事和子任务。这种在不同场景下,自动呈现不同“粒度”视图的能力,极大地提升了不同角色之间的沟通效率。

五、维护的“纪律”

最后,需求层级结构,是一个需要被持续维护的“生命体”。

确保清晰的“父子关系”:制度上,应确保每一个“用户故事”,都必须归属于一个明确的“史诗”或“特性”。避免出现大量脱离了战略上下文的“孤儿”需求。

持续的梳理与重构:在“待办列表梳理会”上,团队需要定期地,审视现有的层级结构是否依然合理。随着对问题理解的深入,我们可能需要将一个过大的史诗,拆分为两个;或者,将一个用户故事,从A史诗,移动到更相关的B史诗之下。

常见问答 (FAQ)

Q1: 我们的需求很简单,还需要建立这么复杂的层级结构吗?

A1: 对于极其简单的项目,可能只需要“用户故事”和“子任务”这两层就足够了。但只要项目稍具复杂性,引入“史诗”这一层级,来对用户故事进行“主题化”的聚合,都将极大地提升待办列表的可读性和可管理性。

Q2: “史诗”(Epic)和“特性”(Feature)之间有什么严格的区别?

A2: 在不同的敏捷框架中,其定义略有差异。一个通用的理解是:“史诗”更偏向于一个宏大的“价值主题”或“业务目标”,它可能需要跨越多个发布版本。而“特性”,则是史诗之下,一个更具体的、可在一个发布版本内完成的、面向用户的“功能集合”。

Q3: 谁应该负责定义和维护这个层级结构?

A3: 产品负责人(Product Owner)或产品经理,是需求层级结构的“总设计师”和“首席维护官”。他/她负责从战略层面,进行自上而下的分解和定义。但这个过程,需要与业务、研发、设计等团队,进行充分的协同和共创。

Q4: 这个层级结构和“工作分解结构”(WBS)是什么关系?

A4: 两者在思想上高度相似,都是“分而治之”的体现。WBS是传统项目管理中,以“交付物”为核心的、更严格的、一次性的分解结构。而敏捷的需求层级,则是以“用户价值”为核心的、更灵活的、持续演进的分解结构。可以说,敏捷的需求层级,是WBS思想,在不确定性产品开发