用户需求调研后的信息如何整理

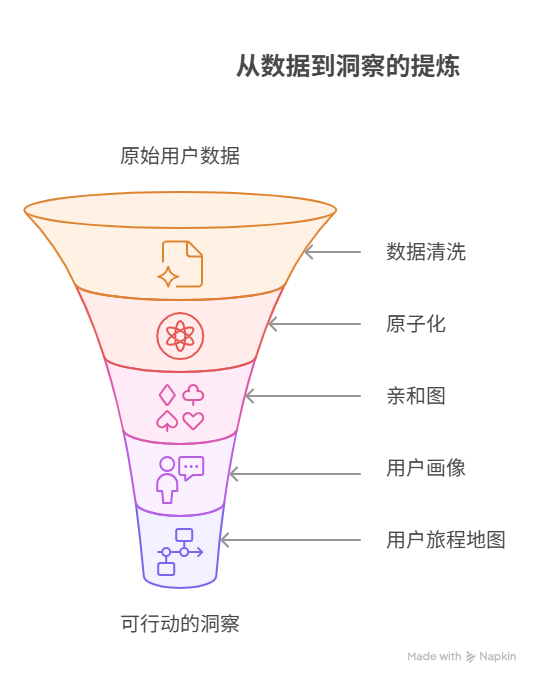

在用户需求调研之后,对海量的、碎片化的原始信息进行系统性的归类整理,其核心在于通过一个从“发散”到“收敛”的、结构化的意义构建过程,将原始数据提炼为可指导产品决策的、富有洞察的知识资产。一套专业、有效的信息整理流程,必须涵盖五大关键环节:对原始数据进行初步的清洗与原子化处理、运用亲和图法进行自下而上的聚类与主题提炼、构建用户画像以建立共情、绘制用户旅程地图来可视化体验流程、以及最终将洞察转化为可行动的需求。

其中,运用亲和图法进行自下而上的聚类与主题提炼,是整个整理工作的枢纽。它要求我们将所有访谈记录、问卷答案中的每一个独立的知识点,都转化为一张张小卡片,然后,通过团队协同,将这些看似无关的卡片,根据其内在的关联性进行分组、聚合,并最终为每一个聚合后的小组,提炼出一个能够概括其核心思想的主题。这个过程,是发现“模式”、提炼“洞察”的关键所在。

一、为何要“整理”:从“听到”到“听懂”

用户需求调研,无论是通过访谈、问卷还是现场观察,其产出物,往往是大量的、非结构化的原始数据——可能是长达数十小时的访谈录音、上千份的问卷结果、或是密密麻麻的观察笔记。如果不对这些原始数据进行系统性的整理和分析,那么,我们仅仅是“听到”了用户的声音,而远未达到“听懂”用户的境界。

1. 未经整理的数据带来的陷阱

一个未经整理的、庞大的数据集,就如同一片浓重的迷雾。在这片迷雾中:

我们很容易“只见树木,不见森林”:我们的注意力,可能会被某个声音最大、或最健谈的用户的、极具个性的观点所吸引,而忽略了那些更具普遍性、但却隐藏在大多数沉默用户行为中的共性模式。

我们极易陷入“证实性偏见”:我们会无意识地,从海量的数据中,去寻找那些能够印证我们“原有假设”的证据,而对那些与我们想法相悖的、但却极其宝贵的数据,视而不见。

团队之间无法建立“共享的现实”:每个参与了调研的成员,都只对自己接触过的那一小部分信息,有深刻的印象。当需要进行决策时,团队内部会因为缺乏一个共同的、被整理过的“事实基础”,而陷入无休止的、基于“我记得那个用户说……”的争论。

2. 整理的目标:构建团队的共享认知

需求调研后信息整理的根本目的,是带领整个团队,共同地,将这些碎片化的数据,转化为结构化的信息,再从信息中,提炼出可行动的知识,并最终,升华为指导产品战略的智慧。 这个过程的最终产出物——例如,清晰的用户画像、用户旅程地图等——将成为整个产品团队的“共享知识库”。在后续长达数月甚至数年的产品开发周期中,每当团队需要做出一个决策时,他们都可以回到这个知识库中,去寻找那个最根本的、源自于真实用户的答案。

正如用户研究领域的专家艾丽卡·霍尔(Erika Hall)所强调的:“研究的最终目的,是建立共享的理解。所有的研究产出物,都只是那个共享理解的、有形的证据而已。”

二、第一步:数据的“原子化”处理

在进行任何有意义的聚合分析之前,我们必须首先,将所有非结构化的、长篇大论的原始数据,分解为最小的、不可再分的、有独立意义的“原子化的信息点”。

1. 什么是“原子化的信息点”?

一个“信息点”,可以是一个:

直接的用户引语:“我当时找那个‘保存’按钮,找了快半分钟,差点就放弃了。”

一个明确的行为观察:“用户在A页面,尝试点击了三次那个不可点击的图标。”

一个具体的痛点描述:“每次月底做报表,都需要从三个不同的系统里,手动导出数据再合并,非常痛苦。”

一个关键的问卷数据点:“有65%的用户,表示他们最希望增加的功能是‘模板库’。”

2. “一事一卡”的处理原则

最有效的原子化处理方式,是遵循“一事一卡”的原则。即,将每一个被我们从原始数据中,识别出来的“信息点”,都单独地,写在一张**虚拟或实体的便签(卡片)**上。

例如,在整理一份一小时的用户访谈录音时,我们最终产出的,可能不是一份长篇的纪要,而是20-30张,各自承载了一个独立信息点的便签卡片。

这个看似繁琐的过程,是后续所有自下而上的聚类分析的、必不可少的基础。

三、核心方法一:亲和图法

当我们将所有的“信息点”,都转化为上百张独立的“便签卡片”后,下一步,就是运用亲和图法,来从这些看似混乱的“点”中,发现其内在的“结构”和“模式”。

亲和图法,是一种强大的、协同的、自下而上的意义构建技术。其操作步骤如下:

准备工作:将所有信息点卡片,都展示在一个巨大的、共享的空间中(可以是一整面墙,或一个在线的白板)。邀请所有参与了本次调研的核心团队成员(产品、设计、研发、测试等)共同参与。

独立的、静默的分组:在工作坊的初始阶段(例如,前30分钟),所有参与者,都不能进行任何口头讨论。每个人,都独立地,在墙面前,反复地阅读这些卡片,并根据自己对它们之间“内在关系”或“亲和性”的理解,开始默默地,将那些“感觉上”应该在一起的卡片,移动到一起,形成一个个“卡片堆”。

协同的、有声的命名与再分组:在静默分组结束后,团队开始进入“有声”的协同阶段。由引导者,带领大家,逐一地,审视每一个被自发形成的“卡片堆”。

讨论:团队成员,会就“为何这些卡片应该在一起”,进行讨论。这个过程,常常会引发对用户问题更深层次的辩论和澄清。

命名:当团队对一个分组的“内核”达成共识后,就需要为这个分组,提炼出一个能够精准概括其“中心思想”的“主题名称”。

再分组:在所有小组都有了初步的命名之后,团队会进入更高层次的抽象,尝试将那些在逻辑上相关的“小组”,进一步地,合并为更大的“主题群”。

亲和图法的最终产出,是一张层次分明、逻辑清晰的“洞察地图”。它将上百个零散的信息点,系统性地,组织成了几个(例如,5-8个)大的、能够揭示用户核心痛点和期望的“核心洞察主题”。

在远程协作日益成为主流的今天,像 Worktile 这样的通用协作平台,其内置的“白板”功能,为进行这种多人的、实时的、可视化的亲和图分析,提供了完美的虚拟空间。

四、核心产出物一:用户画像

当亲和图为我们揭示了“用户们,普遍在关心什么”之后,我们还需要一个工具,来回答“我们的典型用户,到底是谁?”。用户画像,正是为此而生的、建立“用户同理心”的核心产物。

1. 什么是用户画像? 用户画像,是一个基于真实调研数据的、虚构的、但却极其具体的“典型用户”模型。它不是一个冷冰冰的用户分类,而是一个有姓名、有照片、有故事、有喜怒哀乐的虚拟人物。

2. 如何构建

识别用户变量:在亲和图的“洞察主题”中,寻找那些与“用户自身属性”相关的变量,例如,他们的工作角色、专业技能水平、使用的工具、工作的目标、以及面临的挑战等。

发现用户聚类:基于这些变量,观察你的调研样本,是否能被清晰地,聚类为几个行为模式和诉求目标截然不同的“用户群体”。

为每个群体,塑造一个“代言人”:为每一个被识别出的核心用户群体,创造一个用户画像。一份好的用户画像,应包含:

基本信息:虚构的姓名、照片、年龄、职位等。

目标与动机:他/她使用我们产品的,最核心的目标是什么?

行为与习惯:他/她通常是如何工作的?

痛点与挑战:在他/她的工作和生活中,最令其感到痛苦和挣扎的是什么?

一句引言:一句能够高度概括其核心诉求或态度的、原汁味的用户引语。

五、核心产出物二:用户旅程地图

如果说用户画像,是让我们理解“用户是谁”,那么,用户旅程地图,则是让我们理解“用户的完整体验是怎样的”的可视化工具。

1. 什么是用户旅程地图? 它是一张,以“时间”为横轴,以“用户的行为、思考和情绪”为纵轴的体验地图。它描绘了一个具体的用户画像,为了达成其某个特定的目标,而经历的、端到端的、所有环节。

2. 如何构建

定义旅程的“阶段”:将用户完成其目标的整个过程,划分为几个高阶的、逻辑递进的“阶段”。

填充每个阶段的“细节”:基于亲和图和访谈纪要,在每个阶段下方,详细地,填充上用户具体的“行为”、“想法”和“情绪”。

识别“痛点”与“机会点”:在“情绪”这一栏中,那些处于“波谷”的、用户最痛苦、最沮丧的环节,就是我们产品最亟待去解决的“核心痛点”,也是我们进行产品创新的、最佳的“机会点”。

六、从“洞察”到“需求”

最后,也是最关键的一步,是将上述所有整理和分析出的“洞察”,转化为具体的、可被开发团队理解和执行的“产品需求”。

从“痛点”中,提炼出“用户故事”:每一个在用户旅程地图上被识别出的、高优先级的“痛点”,都应该被转化为一个或多个,遵循“作为一个<用户画像>,我想要<完成某个目标>,以便于<解决我的某个痛点>”格式的、清晰的“用户故事”。

将“用户故事”,录入到管理工具中:这些经过了充分的、定性和定量研究支撑的、高质量的“用户故事”,就可以被正式地,录入到像 PingCode 这样的研发项目管理平台的“产品待办列表”之中。在录入时,还应将相关的“用户画像”、“旅程地图”或“访谈纪要”的链接,作为附件,附在故事的描述中,以便于研发团队,能够随时追溯和理解其背后的、完整的“上下文”。

至此,我们就完成了一次,从混乱的原始数据,到清晰的用户洞察,再到可行动的产品需求的、完整的、系统性的整理与转化。

常见问答 (FAQ)

Q1: 用户调研后,是应该先整理数据,还是先有大致想法?

A1: 绝对应该先整理数据。带着预设的想法去整理数据,极易陷入“证实性偏见”,即只去寻找那些能印证自己想法的证据。一个科学的流程,是让“洞察”和“想法”,从对数据的、自下而上的客观整理中,自然而然地“浮现”出来。

Q2: 整理用户调研信息,需要多少时间?

A2: 一个常见的经验法则是,整理和分析的时间,应不低于进行调研本身所花费的时间。例如,如果你进行了一天(8小时)的用户访谈,那么,你至少需要预留出8-16个小时的时间,来进行后续的、高质量的信息整理。

Q3: 如果不同用户在访谈中,提出了完全相反的观点,该如何整理?

A3: 这恰恰是极其宝贵的“洞察”所在。你不应试图去“调和”或“抹平”这种矛盾。而应将其,作为一个“用户群体存在显著差异”的明确信号,进行深入的分析。这常常是进行“用户分群”,并为不同群体,设计差异化解决方案的起点。

Q4: 谁应该参与到调研信息的整理和分析中来?

A4: 应由一个“跨职能”的核心小组,来共同参与。这个小组,至少应包含产品经理、设计师和核心的研发工程师。让研发人员,早期地、直接地,参与到对原始用户反馈的整理中来,是后续建立“共享理解”、提升研发效率的最佳方式。