[优选算法专题一双指针——两数之和](双指针和哈希表)

题目链接

LeetCode两数之和

题目描述

题目解析

注意:前提条件:输入的数组numbers是已排序的。

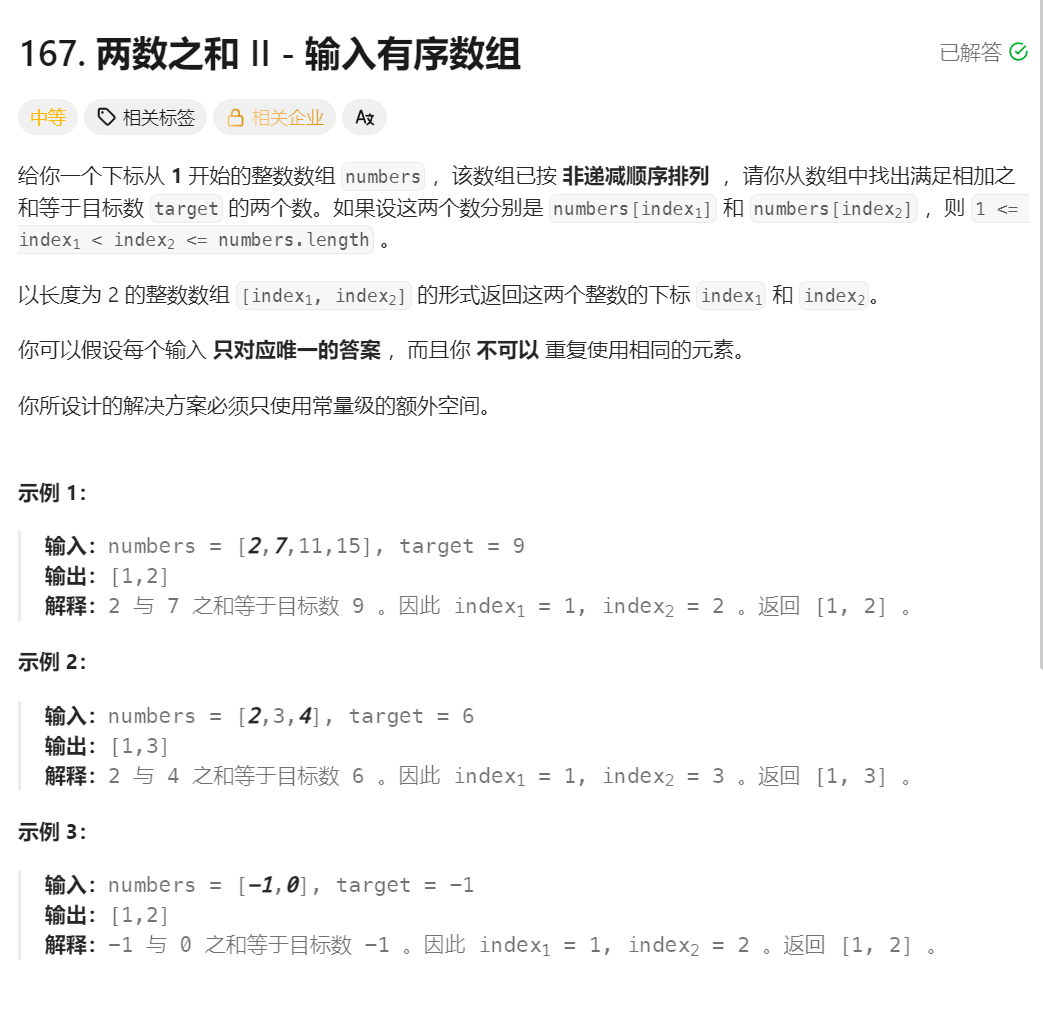

核心思路:双指针法

利用数组已排序的特性,通过两个指针从两端向中间移动,快速定位符合条件的两个数,时间复杂度为O(n)(n 为数组长度),空间复杂度为O(1),比哈希表解法更优。

具体步骤:

-

初始化指针:

left指针指向数组起始位置(下标 0)。right指针指向数组末尾位置(下标numbers.size()-1)。

-

循环查找目标和:

- 计算两指针指向元素的和

sum = numbers[left] + numbers[right]。 - 若

sum > target:说明右侧元素过大,将right指针左移(right--),减小总和。 - 若

sum < target:说明左侧元素过小,将left指针右移(left++),增大总和。 - 若

sum == target:找到符合条件的两个元素,返回它们的下标(注意 + 1,因为题目要求从 1 开始计数)。

- 计算两指针指向元素的和

-

边界处理:

- 若循环结束仍未找到(理论上题目保证有解,此步可省略),返回

{-1, -1}。

- 若循环结束仍未找到(理论上题目保证有解,此步可省略),返回

示例说明:

假设输入:numbers = [2, 7, 11, 15],target = 9。

- 初始

left=0(值 2),right=3(值 15),sum=17 > 9→right--(指向 11)。 - 新

sum=2+11=13 > 9→right--(指向 7)。 - 新

sum=2+7=9 == target→ 返回{0+1, 1+1} = {1, 2}。

完整代码

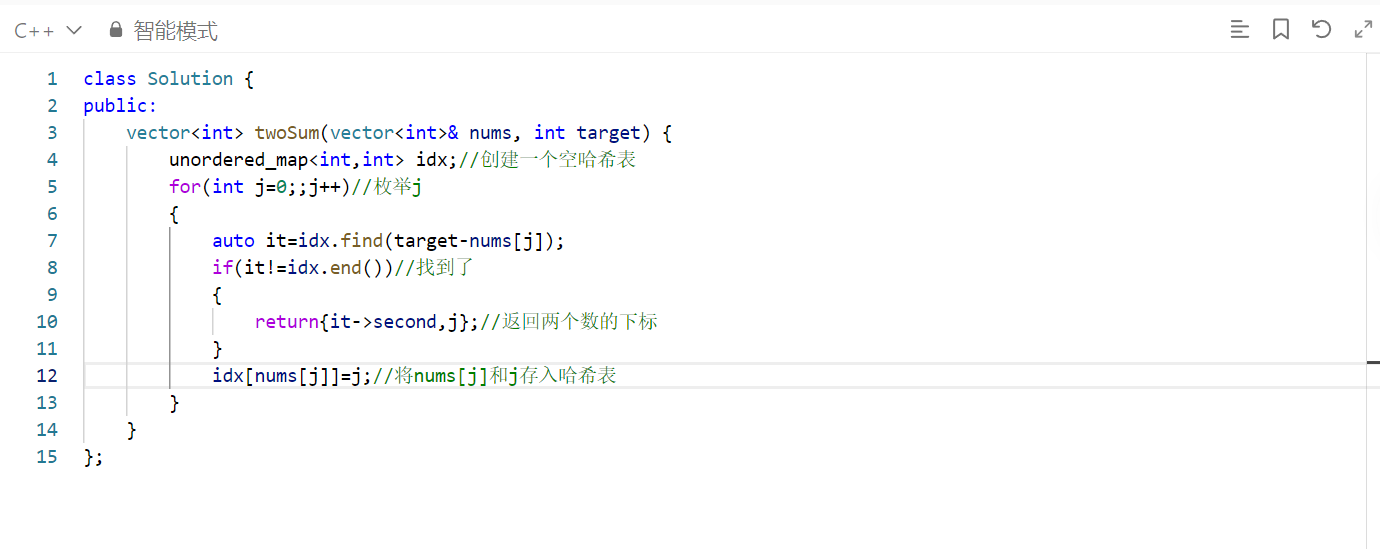

复杂度分析

1. 时间复杂度:O (n)

- 分析:算法使用双指针(

left和right)从数组两端向中间移动,每次循环仅移动一个指针,直到两指针相遇(left >= right)。 - 最坏情况:两个指针总共移动的次数不会超过数组长度

n(例如,目标值需要最小元素和最大元素相加时,指针从两端移动到相遇,总步数为n级)。 - 结论:时间复杂度为 O(n),其中

n是数组numbers的长度。

2. 空间复杂度:O (1)

- 分析:算法仅使用了常数个额外变量(

left、right、sum),没有使用与输入规模相关的额外空间(如哈希表、数组等)。 - 结论:空间复杂度为 O(1),属于原地(in-place)算法。

如果是无序的,这里我们可以使用哈希表来解决!

哈希表法(无序)

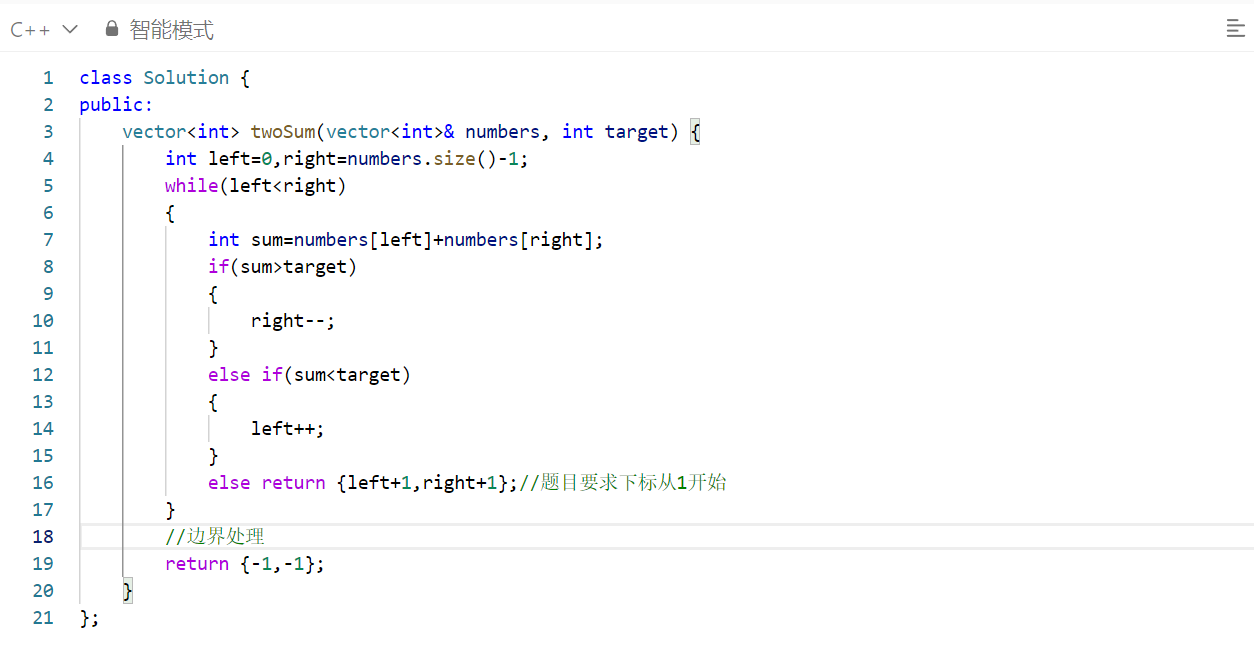

解法思路:哈希表(空间换时间)

这个解法的核心是利用 哈希表(unordered_map) 存储已经遍历过的元素及其下标,通过一次遍历就能找到答案,避免了暴力解法的二次循环。

具体逻辑:

- 遍历数组中的每个元素

nums[j](j是当前下标) - 计算与当前元素互补的数值:

complement = target - nums[j] - 检查哈希表中是否存在

complement:

- 若存在,说明之前已经遍历过值为

complement的元素(下标为i),则i和j就是答案 - 若不存在,将当前元素

nums[j]和其下标j存入哈希表,继续遍历

代码执行流程(分步演示)

-

我们以

nums = [5, 4, 3, 2, 8]且target = 12为例,详细演示代码的执行过程。预期结果

在这个例子中,数组中 4 + 8 = 12,对应的下标是

1和4,因此最终应该返回[1, 4]。代码执行步骤拆解

我们按照代码的执行顺序,一步步分析哈希表的变化和每轮循环的操作:

-

初始化:

- 创建空哈希表

idx = {}(用于存储已遍历元素的值和下标) - 循环变量

j从0开始

- 创建空哈希表

-

第一轮循环(j=0,当前元素 nums [0]=5):

- 计算互补值:

complement = target - nums[j] = 12 - 5 = 7 - 检查哈希表

idx中是否存在7:此时哈希表为空,未找到 - 将当前元素存入哈希表:

idx[5] = 0(现在哈希表为{5:0}) - 继续下一轮循环

- 计算互补值:

-

第二轮循环(j=1,当前元素 nums [1]=4):

- 计算互补值:

complement = 12 - 4 = 8 - 检查哈希表

idx中是否存在8:当前哈希表只有5,未找到 - 将当前元素存入哈希表:

idx[4] = 1(现在哈希表为{5:0, 4:1}) - 继续下一轮循环

- 计算互补值:

-

第三轮循环(j=2,当前元素 nums [2]=3):

- 计算互补值:

complement = 12 - 3 = 9 - 检查哈希表

idx中是否存在9:哈希表中只有5和4,未找到 - 将当前元素存入哈希表:

idx[3] = 2(现在哈希表为{5:0, 4:1, 3:2}) - 继续下一轮循环

- 计算互补值:

-

第四轮循环(j=3,当前元素 nums [3]=2):

- 计算互补值:

complement = 12 - 2 = 10 - 检查哈希表

idx中是否存在10:哈希表中没有10,未找到 - 将当前元素存入哈希表:

idx[2] = 3(现在哈希表为{5:0, 4:1, 3:2, 2:3}) - 继续下一轮循环

- 计算互补值:

-

第五轮循环(j=4,当前元素 nums [4]=8):

- 计算互补值:

complement = 12 - 8 = 4 - 检查哈希表

idx中是否存在4:此时哈希表中存在4,对应的下标是1(即idx[4] = 1) - 找到答案,直接返回

[1, 4](互补元素的下标1和当前元素的下标4) - 程序结束

- 计算互补值:

-

代码细节解析

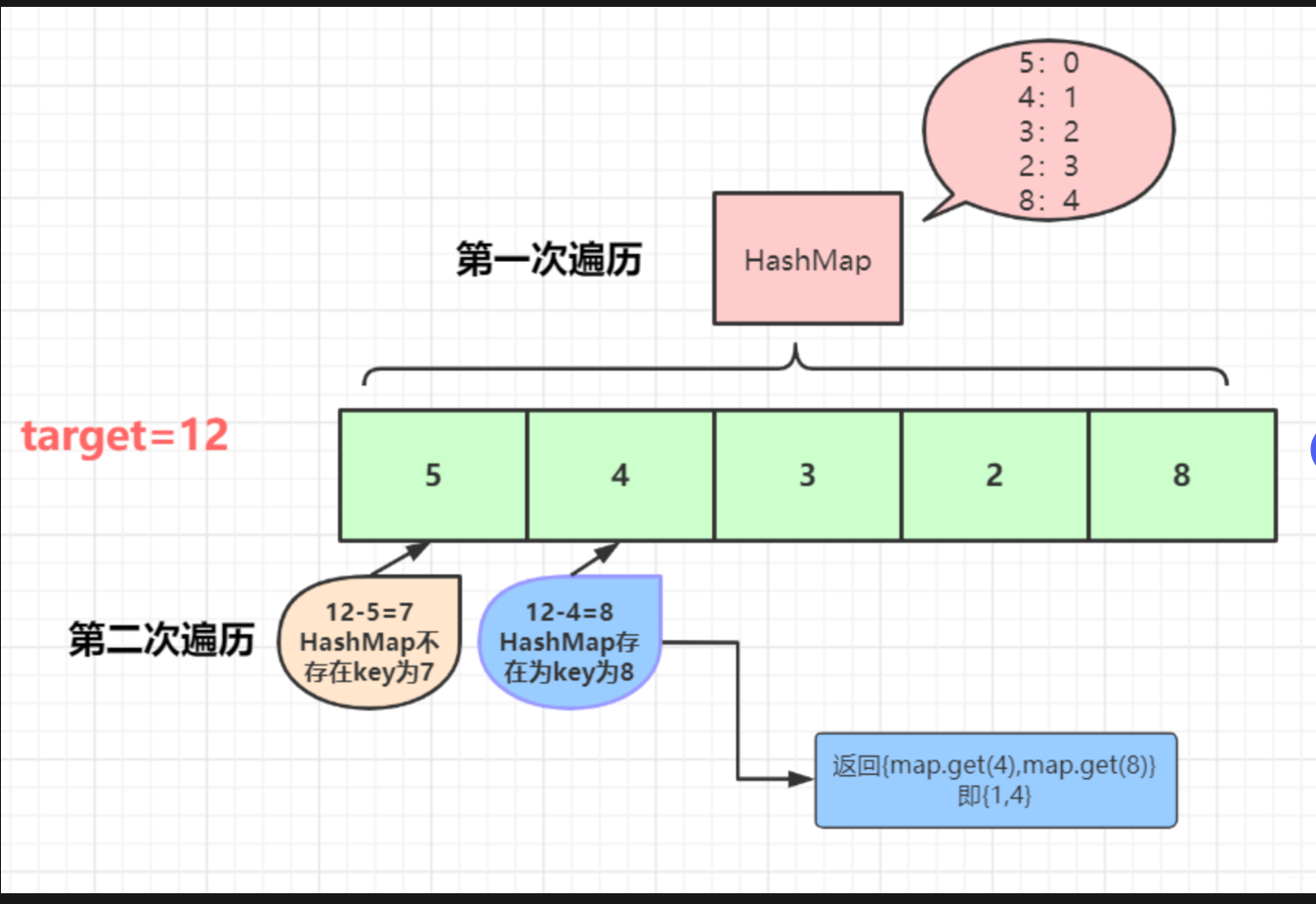

完整代码

-

哈希表的作用:

unordered_map<int, int> idx中,key 是数组元素的值,value 是该元素的下标- 哈希表的查找操作是 O(1) 时间复杂度,比数组查找(O (n))快得多

-

循环设计:

- 原代码中的

for (int j = 0; ; j++)其实隐含了j < nums.size()的条件(题目保证有解,所以一定会在循环内返回) - 标准写法应该是

for (int j = 0; j < nums.size(); j++),更严谨

- 原代码中的

-

避免重复使用元素:

- 因为我们是先检查哈希表,再将当前元素存入哈希表,所以哈希表中永远只包含「当前元素之前的元素」

- 这就保证了不会出现「自己和自己相加」的情况(例如

nums = [3,3]时,第一个 3 存入哈希表后,第二个 3 才会查找并命中)

-

返回值:

- 题目保证有且仅有一个解,所以循环内一定会找到答案并返回

- 理论上不需要最后的

return {},但为了满足 C++ 语法(函数必须有返回值),通常会加上

时间复杂度为 O(n)