认识河豚毒素!剧毒神经毒素详解!

一、引言

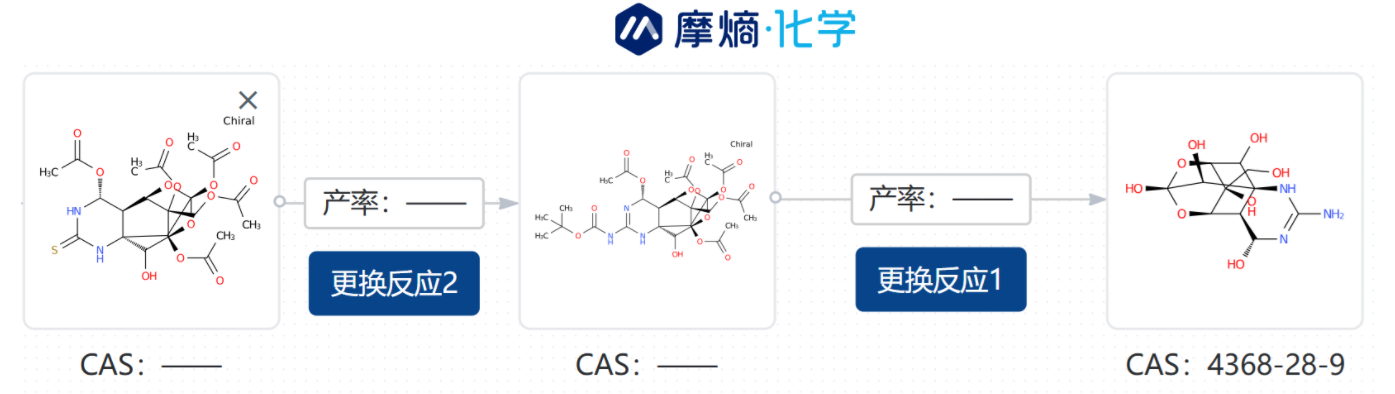

河豚毒素(Tetrodotoxin, TTX),以其剧毒性质闻名于世,最早是从俗称河豚的鲀鱼体内发现的,因此也叫河鲀毒素。这类鲀鱼在生物分类学上属于动物界、脊索动物门、硬骨鱼纲下的辐鳍鱼亚纲和鲀形目,主要是鲀科东方鲀属的成员,正是因为它通常在这些“河豚”身上找到,故因此得名“河豚毒素”。下图为河豚毒素的结构式:

来源:摩熵化学(MolAid)

二、河豚毒素的分布

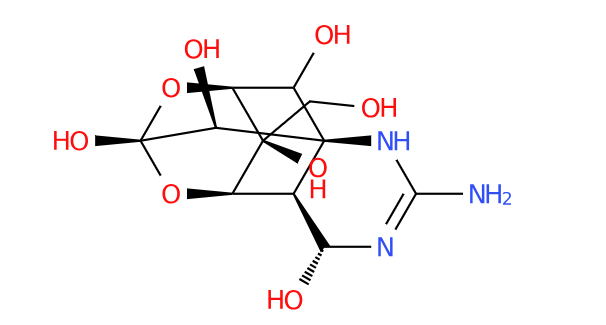

河豚毒素是一种极其强烈的神经毒素。它的名字来源于其最著名的来源——河豚(又称河鲀、气泡鱼、艇巴鱼等),但这并非唯一的来源。例如在摩熵化学检索库中输入【河豚毒素】,会检索到河豚毒素的不同形式:

最主要的来源: 海洋中的鲀形目鱼类,尤其是河鲀科鱼类(如暗纹东方鲀、红鳍东方鲀等)。毒素主要存在于河豚的肝脏、卵巢、血液、皮肤,而部分品种的肌肉本身可能无毒或微毒(但这绝不等同于安全,处理时极易被污染)。

其他来源:

- 一些两栖动物(如某些蝾螈,如加州蝾螈、糙皮蝾螈;以及箭毒蛙);

- 某些海洋生物(如蓝环章鱼、某些海星、蝾螈蟹、某些贝类如石房蛤毒素的伴生毒素);

- 某些陆生动物(如澳洲针鼹);

- 一些细菌(如弧菌属、假单胞菌属、放线菌属、链球菌属的某些菌株)。现在普遍认为,河豚体内的毒素最终来源于其共生或摄食的产毒细菌。

下图为河豚毒素的天然产物来源:

三、河豚毒素的神经毒性机制

河豚毒素(Tetrodotoxin, TTX)通过选择性阻断电压门控钠离子通道(VGSCs) 发挥其神经毒性作用。其作用机制在于:TTX 以高亲和力(KD ≈ 1-10 nM)结合于VGSCs α亚基结构域Ⅰ的P环区域,该位点邻近通道孔道外侧的选择性过滤器。这种结合通过空间位阻效应物理性阻碍了钠离子(Na⁺)的跨膜内流,进而抑制通道的离子通透性。此通道功能的抑制致使动作电位上升支缺失:在神经元发生去极化时,因VGSCs被TTX阻断而无法开放,Na⁺内流受阻阻止了膜电位达到阈值,导致动作电位起始失败。神经冲动传导随之发生阻滞,临床表现为突触前神经递质释放障碍,神经-肌肉接头信号传递中断以及后续的骨骼肌麻痹。其中,延髓呼吸中枢及支配膈肌的脑神经运动神经元功能障碍引发的呼吸麻痹,构成TTX中毒致死的主要机制。

主要机制归纳:

- 分子靶点:电压门控钠离子通道α亚基(域Ⅰ P环)

- 抑制机制:孔道外口可逆性物理阻滞

- 电生理效应:动作电位上升支抑制 → 神经传导阻滞

- 生理后果:运动神经麻痹 → 呼吸衰竭(主要死因)

图源:上海五院创伤急救危重症中心

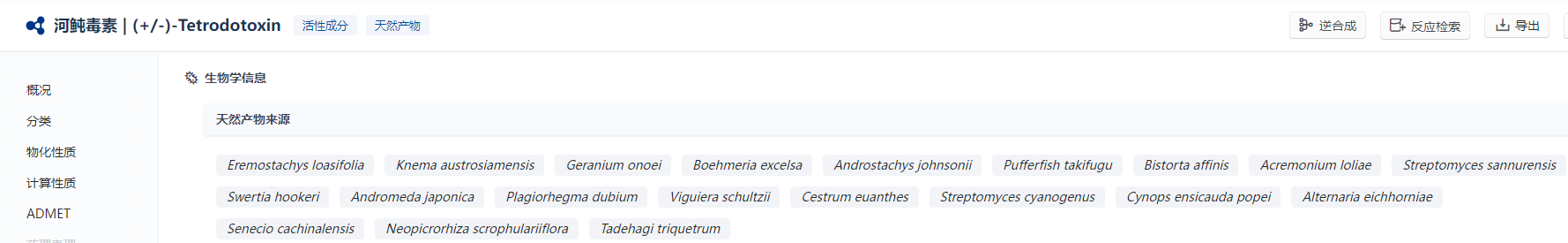

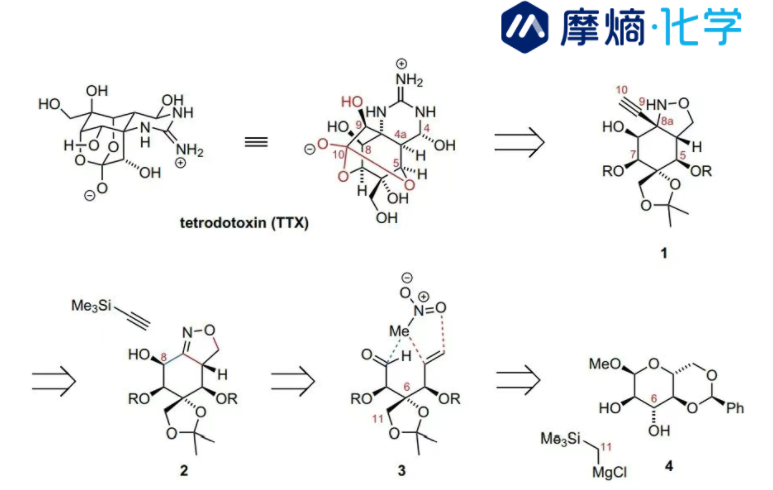

四、河豚毒素的合成

作为选择性钠离子通道的经典阻断剂,TTX在人类毒理学和治疗潜力领域已被研究数十年。其分子结构同样具有显著的科学吸引力:如下图逆合成分析所示,核心骨架由一个环己烷环构成,C1与C2位连接侧链。该结构的关键特征为一个二氧杂金刚烷核心(由两个顺式羟基与一个羧基形成),并通过其α-叔胺基与一个环胍单元稠合。分子包含四个环和九个连续的手性中心,此外还具有一个伯羟基、两个仲羟基、一个叔羟基以及一个半缩胺醛,这些结构要素共同贡献了其高度复杂性。

图源:Science

值得一提的是,摩熵化学也可在线设计河豚毒素的逆合成路线,这对于学习复杂分子逆合成策略,或者激发新的合成思路,无疑是一个非常有价值的实践途径,大家可以自行去体验下~