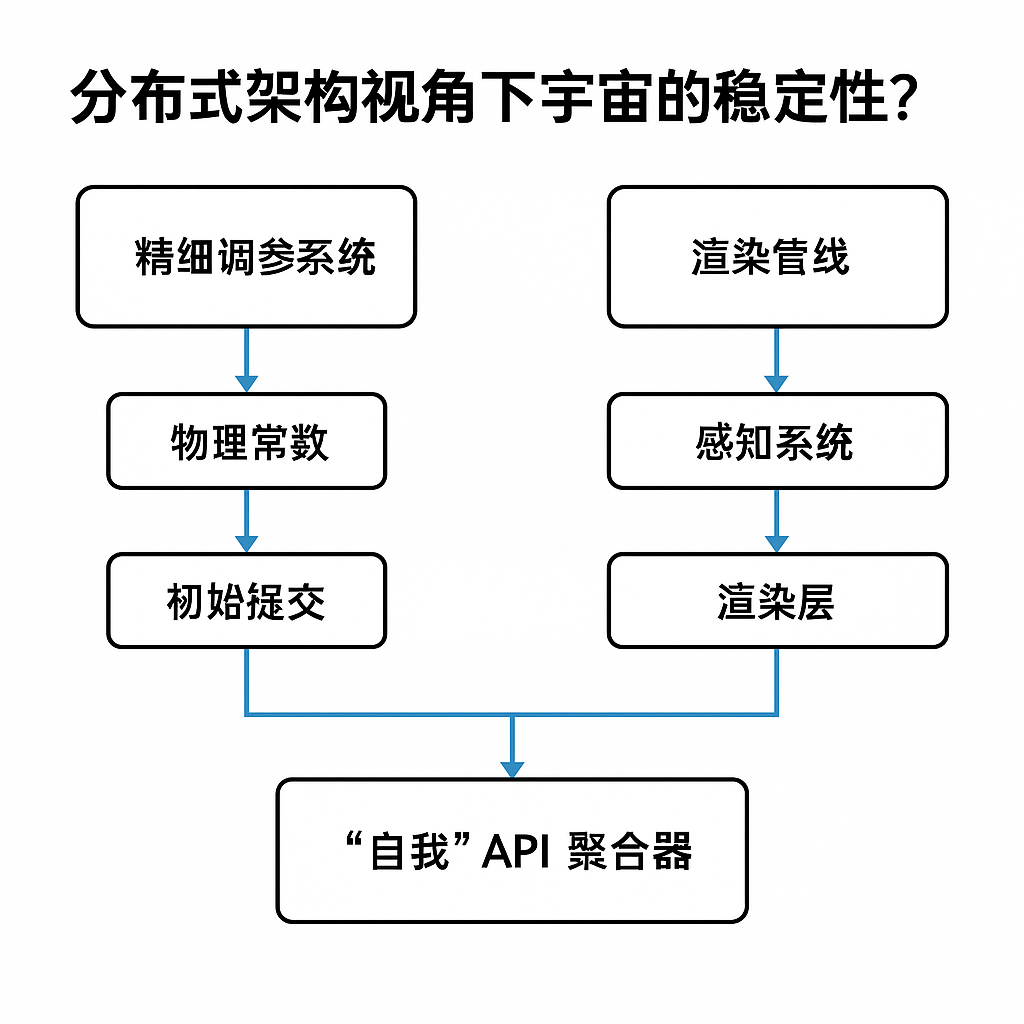

如何用分布式架构视角理解宇宙稳定性?从精细调参到微服务的类比思考

在调试一段多线程分布式代码时,我忽然意识到一个不合理的事实:

为什么现实世界这么稳定?

为什么没有“宇宙蓝屏”或“感知崩溃”?为什么每天醒来,我们还能看到同样的物理规律、感知同一个自我?

站在程序员的角度看,现实的“可用性”几乎完美得不像话。 这促使我尝试从系统架构设计的视角,去重新理解宇宙的底层机制,以及——“我”究竟是怎么被构建出来的。

宇宙稳定性:一种超高容错的精细调参系统

我们开发的系统动不动就挂掉,出于以下几类原因:

参数边界设置错误

模块耦合过高,影响扩展

某服务过载无熔断机制

数据漂移、漂白、溢出

而回望现实宇宙,它在极大尺度和极小尺度上,都保持了惊人的自洽性和可持续性。这背后,是否存在一套类似于我们熟悉的“精细调参系统”?

举几个硬核例子(工程化表达):

| 参数 | 当前值 | 若偏离 1% 会怎样 |

|---|---|---|

万有引力常数 G | 6.674×10⁻¹¹ | 恒星无法聚合形成星系 |

| 电子电荷 | −1.602×10⁻¹⁹ C | 原子结构不稳定,化学键消失 |

| 暗能量密度 | 精确到 10⁻¹² | 宇宙会在早期加速膨胀到无法成形 |

换句话说,宇宙就像一个配置精确到 12 位有效数字的 YAML 文件:

universe:gravity: 6.67430e-11dark_energy_density: 7.0e-30planck_constant: 6.626e-34photon_mass: 0fine_structure_constant: 1/137

一次参数值偏差,就可能是Big Bang 初始化失败。 我们是否可以理解为,这是一套“配置不可热更新”的系统,但它的初始 commit 经过了极端的压测?

感知系统 ≈ 一套渲染管线(不是真实,只是接口)

我们通常把“现实”当作客观存在。但在系统架构中,“现实”往往只是一个渲染层,并非数据源。

举例来说:

橡皮手错觉:假手被同时触碰,大脑自动将其纳入“身体归属感”,证明“身体意识”是被“映射”出来的。

麦格克效应:视觉口型和听觉音频不匹配时,大脑会合成第三种感知,证明“真实听觉”也是聚合结果。

认知稳定性假象:人在焦虑状态下对颜色、气味、温度的判断会漂移。

用技术术语重写,我们的感知流程如下:

raw_inputs = {"visual": retina.capture(),"auditory": cochlea.capture(),"touch": somatosensory.capture(),...

}rendered_reality = cortex.aggregator().blend(raw_inputs)

这个 rendered_reality 并不是“真实世界”,只是大脑前端展示层。类似于现代 Web 前端框架,它从多个后端 API 聚合状态,并应用一套主题皮肤(生理状态、认知模型)进行渲染。

所以我们看到的“世界”,不是事实,是“被优化过的可用视图(best-effort view)”。

自我意识 = 微服务编排中的 API 聚合器?

如果“现实”是渲染层,那么“自我”又是什么?

多数人把“我”当作单体对象。但认知神经科学表明,大脑内部运作方式更接近微服务架构:

| 模块 | 功能 | 类比 |

|---|---|---|

| 视觉皮层 | 识别图像、形状 | vision-service |

| 海马体 | 存取记忆 | memory-service |

| 扣带皮层 | 处理痛苦与同理 | emotion-service |

| 顶叶区域 | 身体定位感 | body-mapping-service |

当我们说“我决定了……”,其实是多个模块共同发出的聚合信号。这种整合过程,更像下面这段伪代码:

def get_self_state():memory = call("memory-service")emotion = call("emotion-service")vision = call("vision-service")...return orchestrate(memory, emotion, vision)

“自我”就是 get_self_state() 的返回值,不是某个模块本身。

它不是主线程,而是中间件的聚合结果。

如何调试这个“自我系统”?5 个可实践习惯

作为开发者,我们习惯不断调试和重构系统。如果“自我”也符合系统架构模型,那完全可以用以下方式持续优化它:

1. 情绪异常时写“调试日志”

[时间戳] -> 情绪:愤怒

Trigger: 被拒绝

Response: 内心烦躁,呼吸加快

Effect: 没法继续工作

2. 每周做一次“认知 commit”

本周新认知:“我对失败的定义太狭窄”

修复点:“默认值=表现差 → 改为 学习慢”

3. 遇事过载时“降级处理”

情绪风暴时不强求理性决策,先做 fallback:睡觉、写字、运动等“低耦合动作”

4. 对思维模型做“单元测试”

想法:“所有人都应该认可我”

测试用例:“A、B、C 都不认可我了,是否仍能运行?”

5. 实践认知 CI/CD

学习新哲学观点,做成最小行为实验,每周部署一项新“认知补丁”。

向世界发出你的 Pull Request

如果我们承认世界是一套可读不可写的开源系统, 如果我们承认“自我”是服务之间的一次聚合响应, 那么我们唯一能做的,是向内重构、向外提交:

你调通了一个偏见,就是修复了一个 bug;

你接受了一个新视角,就是合并了一次变更;

你分享了这些思考,就是给世界发出了一个 PR。

最后,欢迎你在评论区留言:

你最近一次的认知 commit,是怎样的一次代码重构?