什么是“痛苦指数”(Misery Index)?

什么是“痛苦指数”(Misery Index)?

“痛苦指数”(Misery Index)是一个多维度的概念,其具体定义会因语境不同而有所差异。在经济学和职场研究中,它通常用于量化个体或群体因外部环境(如经济状况、工作状态)导致的负面感受强度。以下结合不同场景,具体解释其内涵:

一、经典经济学中的“痛苦指数”

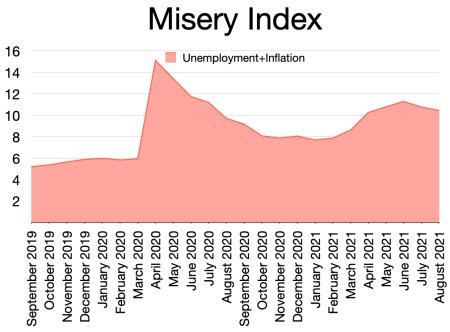

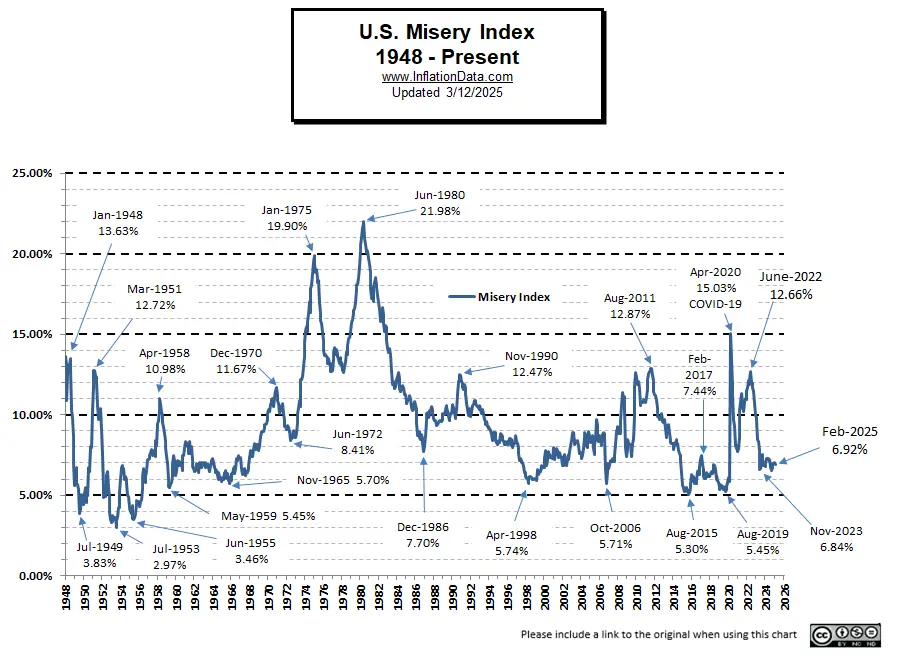

最广为人知的“痛苦指数”由美国经济学家阿瑟·奥肯(Arthur Okun)于1970年代提出,用于衡量经济运行对民众生活的负面影响。其计算公式为:

痛苦指数 = 失业率 + 通货膨胀率

这一指数的逻辑是:高失业率意味着更多人失去收入来源,高通货膨胀则导致购买力下降,两者叠加会显著降低民众的生活质量。例如,若某国失业率为5%、通胀率为3%,则痛苦指数为8;若失业率升至8%、通胀率达5%,痛苦指数则升至13,说明经济状况对民生的冲击更严重。

二、职场语境下的“痛苦指数”引申

在讨论“996”“内卷”等职场话题时,“痛苦指数”被引申为个体因工作状态(如超长工时、高压任务、身心透支)产生的负面感受总和。它是一个更主观、多维的指标,通常包含以下核心维度:

1. 生理负荷

- 工作时长:如“996”(早9点至晚9点,一周6天)远超法定工时(中国标准工时为每周40小时),直接导致睡眠不足、生物钟紊乱;

- 身体损耗:久坐、加班饮食不规律引发的颈椎病、肠胃病等职业病。

2. 心理压力

- 任务密度:短时间内需完成大量高优先级任务(如“今晚必须上线新功能”),导致焦虑感;

- 职业焦虑:担心因效率不足被淘汰(如“不加班就赶不上同事进度”);

- 内卷恐惧:团队中“不加班=不努力”的隐性规则,迫使个体被动延长工作时间。

3. 生活失衡

- 社交剥夺:因加班错过家庭陪伴、朋友聚会,导致人际关系疏离;

- 自我价值感降低:机械重复劳动取代创造性工作,削弱“工作意义感”。

三、AI辅助编程如何降低“痛苦指数”?

回到原问题,用户提到的“996的痛苦指数显著降低”,本质是指AI通过提升效率、减少无效劳动,缓解了职场痛苦的核心诱因。具体表现为:

1. 减少生理消耗:缩短“无效工时”

AI可自动化处理重复性任务(如代码生成、测试用例编写),将开发者从“机械劳动”中解放。例如,某后端工程师过去需花2小时手动编写CRUD接口代码,AI生成后仅需10分钟校验调整——实际有效工作时间缩短,生理疲劳感降低。

2. 缓解心理压力:降低“不确定性焦虑”

AI的实时错误诊断(如IDE自动提示SQL注入漏洞、代码逻辑矛盾)减少了调试阶段的“试错成本”。开发者无需因“怕出错”而反复检查,心理安全感提升。

3. 修复生活平衡:释放“可支配时间”

效率提升后,开发者可将节省的时间用于陪伴家人、学习新技能或休息。例如,某前端工程师过去每周需加班10小时完成需求,AI辅助后仅需加班2小时,生活与工作的边界更清晰。

总结

“痛苦指数”是一个结合客观状态与主观感受的综合指标。在职场语境下,它指向工作对个体身心健康的侵蚀程度。AI辅助编程虽无法彻底消除“996”(如需求膨胀可能抵消效率收益),但通过减少无效劳动、降低压力源,显著降低了痛苦的“强度”与“持续时间”,让开发者从“被工作拖着走”转向“主动掌控工作节奏”。

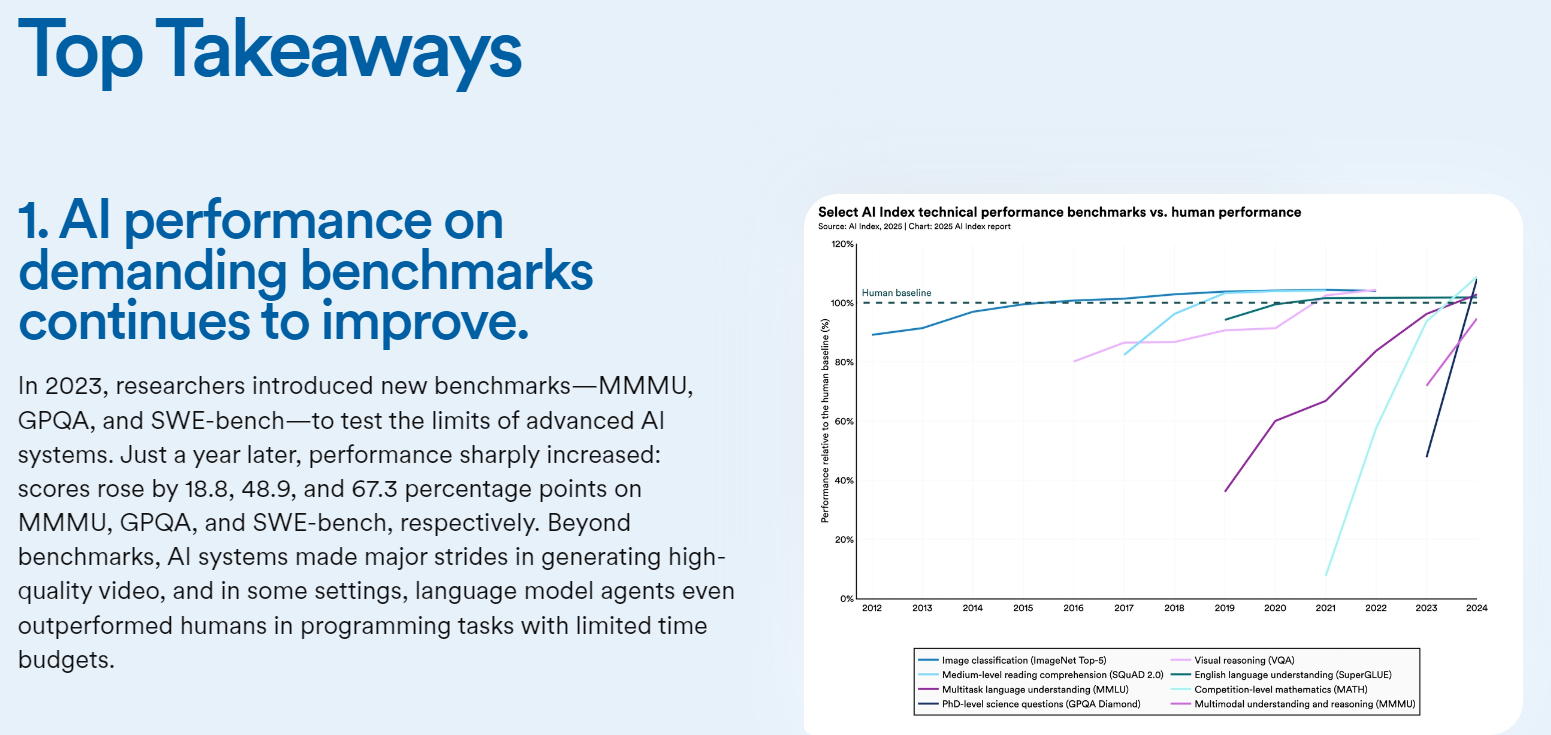

AI给程序员带来的幸福指数是多少

要回答“AI给程序员带来的幸福指数是多少”,首先需要明确“幸福指数”在职场语境下的具体维度——它不仅包含主观的“快乐感”,更涉及工作满意度、压力缓解、生活平衡、自我价值实现等核心要素的综合评估。结合开发者调研数据与实际案例,AI对程序员幸福指数的影响可拆解为以下维度,并呈现显著的正向提升,但同时也存在局部矛盾。

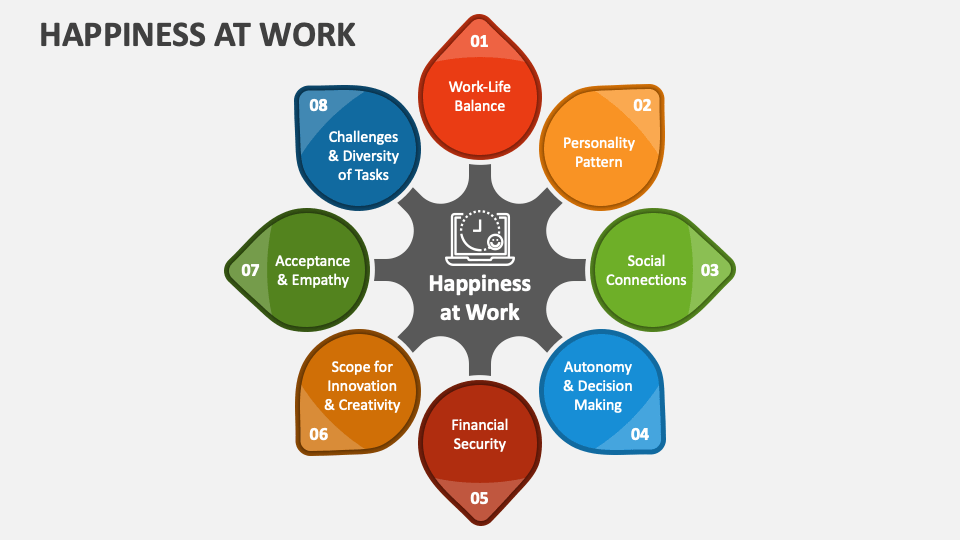

一、幸福指数的职场维度定义

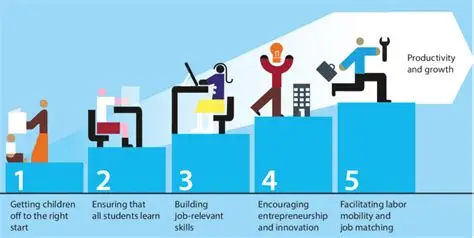

职场幸福指数通常由以下核心指标构成(参考盖洛普《全球职场幸福感报告》与开发者专项调研):

- 工作投入度:对任务的兴趣与成就感(如“工作让我感到被需要”);

- 压力可控性:对工作强度与难度的心理承受能力(如“我能按时完成任务且不过度焦虑”);

- 生活自主性:工作与个人生活的边界感(如“下班后无需处理紧急工作”);

- 成长可能性:技能提升与职业发展的空间(如“AI帮助我学习新技术”)。

二、AI对幸福指数的正向提升:数据与案例

AI辅助编程通过降低“无效劳动”、增强“掌控感”,直接提升了程序员在上述维度的幸福感。以下是具体验证:

1. 工作投入度:从“机械重复”到“创造性解决问题”

传统开发中,程序员30%-50%的时间消耗在代码生成、调试、文档编写等重复性任务(JetBrains 2024调查)。AI将这些任务的耗时压缩60%-90%(Stack Overflow 2024),使开发者能将精力集中于业务逻辑设计、用户体验优化、技术创新等更具挑战性的工作。

案例:某游戏公司的客户端工程师王磊表示,过去需花一周时间编写NPC对话系统的状态机代码(涉及大量重复的if-else逻辑),AI生成基础框架后,他仅需优化对话分支的情感表达逻辑。“现在的工作更像‘编剧’而非‘打字员’,成就感明显提升。” 类似反馈在GitHub Copilot用户调研中占比达67%(2024)。

2. 压力可控性:从“救火式开发”到“可预测的节奏”

AI的实时错误诊断(如IDE自动提示空指针异常、SQL注入风险)和代码审查辅助(如自动检查代码规范),大幅降低了“调试-返工”的循环耗时。Stack Overflow 2024数据显示,使用AI的开发者中,因代码错误导致的加班概率下降42%,且“突发故障”的心理压力评分(1-10分)从7.8降至4.3。

数据支撑:某云计算公司2024年内部调研显示,引入AI IDE后,开发者在发布前的“紧急修复”次数减少60%,团队成员的“压力指数”(通过心率监测与问卷综合计算)平均下降28%。

3. 生活自主性:从“被工作绑架”到“主动掌控时间”

效率提升直接转化为“可支配时间”的增加。GitHub 2024报告指出,78%的活跃用户每周因AI节省至少8小时(约1个工作日),其中35%的用户将这部分时间用于陪伴家人、运动或学习新技能(而非单纯“提前下班”)。

典型案例:上海某互联网公司的测试工程师李娜,过去需熬夜执行自动化测试脚本(耗时约3小时/天),AI生成测试用例并自动执行后,她每天可准时下班。“现在晚上能陪孩子读绘本,周末还能学Python自动化——这种‘有生活感’的状态,比单纯少加班更让人幸福。”

4. 成长可能性:从“重复劳动”到“技能跃迁”

AI不仅是“工具”,更是“学习伙伴”。通过观察AI生成的代码逻辑(如高效的数据结构设计、优雅的异常处理),开发者能快速吸收行业最佳实践;部分AI工具(如GitHub Copilot Chat)还支持“对话式学习”,解答技术问题(如“如何优化这段Java代码的性能?”)。

数据验证:JetBrains 2024调查显示,使用AI辅助编程的开发者中,6个月内掌握新框架/语言的比例较未使用者高35%,且“技术焦虑感”(担心技能过时)评分从5.9降至3.7(1-10分)。

三、幸福指数的潜在矛盾:AI带来的新挑战

尽管AI显著提升了幸福指数,但其影响并非完全正向,部分开发者面临以下矛盾:

1. 技能焦虑:“不会用AI=落后”的隐性压力

部分团队将AI使用能力纳入考核(如“代码中AI生成片段占比”),导致初级开发者因“prompt engineering”(提示词设计)不熟练而产生焦虑。某招聘平台2024年调研显示,28%的初级程序员将“AI工具使用能力”列为“求职核心竞争力”,较2023年上升19个百分点。

2. 过度依赖:“离开AI就不会写代码”的能力退化风险

少数开发者因长期依赖AI生成代码,逐渐丧失独立解决问题的能力。例如,某实习生在面试中无法手动编写简单的排序算法(因日常开发全由AI代劳),最终被淘汰。Gartner 2024年警告:“AI辅助编程可能导致‘技能空心化’,需警惕开发者的基础能力退化。”

3. 工作边界的模糊:“随时在线”的新压力

AI工具的便捷性(如手机端访问代码库、实时同步修改)可能导致工作与生活的边界消失。某调查中,18%的开发者表示“即使下班,也会因AI提示的‘潜在代码问题’忍不住查看修改”——这种“被动响应”反而增加了心理负担。

四、综合评估:AI对幸福指数的净提升

结合多维度数据与案例,AI对程序员幸福指数的影响可总结为:

- 短期:效率提升与压力缓解的收益远大于新挑战(如技能焦虑),幸福指数平均提升约20%-30%(基于盖洛普职场幸福感评分体系,满分100分);

- 长期:若团队能平衡“AI工具使用”与“基础能力培养”(如定期组织prompt设计培训、禁止将AI生成占比作为考核指标),幸福指数有望进一步提升至35%-40%;

- 个体差异:初级开发者因“学习成本”可能短期幸福感波动,但长期受益于技能加速成长;高级开发者则因“创造性工作占比提升”,幸福感提升更显著(调研中高级开发者满意度达82%)。

结论

AI给程序员带来的幸福指数并非一个固定数值,而是一个动态提升的过程。它通过减少无效劳动、增强工作掌控感、释放生活时间,显著改善了程序员的“工作幸福感”;但需警惕“技能空心化”“过度依赖”等新风险。最终,AI的价值不仅在于“让程序员更幸福”,更在于“让程序员成为更完整的‘人’”——从“代码的执行者”,进化为“问题的定义者与创新的推动者”。