【Bluetooth】【基础篇】第二章 关于蓝牙协议栈架构与其硬件方案架构大致概述

一、蓝牙技术概述

1.1 蓝牙技术概述

蓝牙协议包含两种核心技术:Basic Rate(BR,基本速率)和 Low Energy(LE,低功耗)。两者虽均具备搜索管理、连接管理等基础机制,但技术体系相互独立、无法直接互通。若设备厂商仅实现其中一种技术,该设备只能与同样支持该技术的设备通信;若需确保与所有蓝牙设备兼容,则必须同时集成两种技术,无论实际应用是否需要。

1.1.1 Basic Rate(BR)

BR 是蓝牙的经典技术,可包含两类扩展技术:可选的 Enhanced Data Rate(EDR,增强数据速率),以及交替使用的 Alternate MAC and PHY layer extension(AMP,交替 MAC 与 PHY 层扩展)。

- BR:作为早期蓝牙技术,其最高传输速率为 721.2Kbps,在推出时属于高端技术。

- EDR:是 BR 的增强版本,通过技术升级将理论速率提升至 2.1Mbps,属于 BR 的可选扩展,可与 BR 同时存在。

- AMP:进一步提升速率至理论 54Mbps,但由于其物理层和 MAC 层与 BR/EDR 差异显著,两者无法同时工作,需交替使用(即 BR/EDR 与 AMP 只能二选一)。

注:

在蓝牙技术中,AMP 是 Alternate MAC and PHY layer extension 的缩写,中文译为交替 MAC 与 PHY 层扩展。它是经典蓝牙(BR 技术)的一种扩展技术,主要作用是提升数据传输速率 —— 理论上可达到 54Mbps,远高于基础的 BR(721.2Kbps)和 EDR(2.1Mbps)。不过,由于 AMP 的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)与 BR/EDR(基本速率 / 增强数据速率)差异显著,两者无法同时工作,必须 “交替使用”(即同一时间只能启用 BR/EDR 或 AMP 中的一种),这也是其名称中 “Alternate(交替)” 的由来。

1.1.2 Low Energy(LE)

BR 技术的演进方向是不断提升传输速率,但高速率往往伴随高能耗。而许多场景对速率要求不高,却极度关注功耗,蓝牙低功耗技术(LE)由此诞生。

LE 是蓝牙技术联盟专为低功耗场景设计的个人局域网技术,广泛应用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐及 IoT(物联网)产品领域。

尽管 LE 与经典蓝牙(BR/EDR)同属蓝牙体系,且均使用 2.4GHz 无线电频率(双模设备可共享天线),但两者技术差异极大,堪称 “同名不同技”:LE 采用更简单的调制系统,功耗远低于经典蓝牙。

经典蓝牙与低功耗蓝牙的核心技术规范对比如下:

| 技术规范 | 经典蓝牙(BT,含 BR/EDR) | 低功耗蓝牙(BLE) |

|---|---|---|

| 无线电频率 | 2.4GHz | 2.4GHz |

| 通信距离 | 约 10 米 | 最大 100 米 |

| 发送数据耗时 | 100ms | <3ms |

| 响应延时 | 约 100ms | 6ms |

| 安全性 | 64/128-bit 及应用层自定义 | 128-bit AES 及应用层自定义 |

| 能耗(参考值) | 100% | 1%-50% |

| 空中传输速率 | 1-3Mb/s | 1Mb/s |

| 主要应用场景 | 手机、游戏机、耳机、汽车、PC | 手机、游戏机、PC、智能穿戴、汽车、家用电子 |

注:容易混淆的蓝牙名称:

主要在于经典蓝牙BT与低功耗蓝牙BLE的区别。

BT、BR、Basic Rate、EDR、BR/EDR、AMP一般统统都是经典蓝牙。

BLE、Bluetooth Low Energy 、Bluetooth Smart、LE指的是低功耗蓝牙。

双模蓝牙是经典蓝牙和低功耗蓝牙的结合,它可以同时支持这两种技术。

二、蓝牙协议栈的架构概述

2.1 协议栈(Protocol Stack)

在通信技术中,协议栈(Protocol Stack) 是指一组按层次结构组织的通信协议集合,每层协议负责特定的通信功能,且上层协议依赖下层协议提供的服务,共同实现不同设备或系统之间的有序、可靠通信。

2.1.1 核心含义:

通信过程涉及数据的封装、传输、解析、错误处理、安全验证等多个环节,单一协议难以覆盖所有细节。协议栈通过 “分层” 将复杂功能拆解:

- 底层协议(如物理层、数据链路层)负责处理硬件接口、信号传输、数据帧封装等基础工作;

- 上层协议(如网络层、传输层、应用层)负责数据路由、传输控制、应用数据解析等逻辑处理。

例如,蓝牙协议栈包含物理层(PHY)、链路层(LL)、主机控制接口(HCI)、逻辑链路控制与适配协议(L2CAP)等多层协议,每层各司其职,最终实现设备间的蓝牙通信。

2.1.2 在通信技术中的位置:软件部分

协议栈的核心是软件逻辑,其本质是对通信规则(协议)的代码实现。

- 底层协议(如物理层协议)可能需要与硬件(如射频芯片、控制器)交互,但协议栈本身的逻辑(如数据帧的格式定义、传输时序控制、错误校验算法等)是通过软件(固件、驱动或应用程序)实现的;

- 上层协议(如应用层协议)则完全由软件实现,负责将用户数据按照协议规则处理后,通过下层协议传递。

简单说,硬件(如芯片、天线)提供物理传输能力,而协议栈(软件)定义了 “如何使用硬件” 进行有效通信 —— 硬件是 “载体”,协议栈是 “操作系统”,二者协同工作,但协议栈本身属于软件部分。

2.2 蓝牙协议栈的前提知识储备

2.2.1 HCI

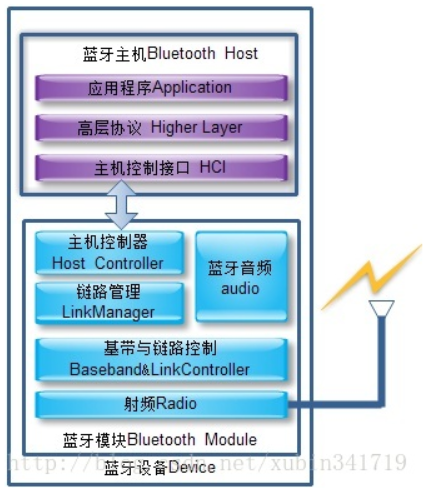

蓝牙的 HCI(Host Controller Interface,主机控制器接口) 是蓝牙协议栈中至关重要的标准化接口,其核心作用是实现 “主机(Host)” 与 “控制器(Controller)” 的分离与通信,是蓝牙技术模块化、标准化设计的核心体现。以下从定位、组成、交互逻辑、规范细节及意义等方面详细介绍:

(1)核心定位:分离 “软” 与 “硬” 的 “中间层”

蓝牙协议栈按功能分为 主机(Host) 和 控制器(Controller) 两大模块:

- 主机(Host):以软件为主,负责高层协议与逻辑处理,例如经典蓝牙的 L2CAP、RFCOMM、SDP,或低功耗蓝牙(BLE)的 GAP、GATT 等,本质是 “决策层”,决定 “做什么”(如发起连接、查询设备、传输数据)。

- 控制器(Controller):以硬件 + 固件为主,负责底层信号处理,例如物理层(PHY)、媒体访问控制(MAC)、链路管理(经典蓝牙的 LMP 或 BLE 的 LL),本质是 “执行层”,负责 “怎么做”(如无线电信号收发、信道切换、物理连接维护)。

而 HCI 正是连接这两层的 “桥梁”:它定义了主机如何向控制器发送指令、控制器如何反馈状态,以及两者如何传输数据,让 “决策” 与 “执行” 既能分离开发,又能高效协作。

(2)HCI 的组成:逻辑协议 + 物理接口

HCI 并非单一的 “软件” 或 “硬件”,而是一套 “规范集合”,包含两部分核心内容:

1) 逻辑协议:定义 “数据交互规则”

这是 HCI 的核心,规定了主机与控制器之间交换的信息格式、类型和语义,包括三大类交互:

命令(Commands):主机→控制器的 “指令”,用于控制控制器执行特定操作。

例如:“开始扫描周围设备”“建立与某设备的连接”“设置发射功率” 等。

命令格式标准化:由 操作码(Opcode) + 参数(Parameters) 组成。- 操作码(Opcode):由 16 位二进制构成,前 6 位为 “命令组(OGF,Opcode Group Field)”,后 10 位为 “命令码(OCF,Opcode Command Field)”。

例如:OGF=0x01(链路控制组)、OCF=0x0001(“建立连接” 命令),组合后唯一标识一个命令。 - 参数:根据命令类型携带具体信息(如目标设备地址、连接参数等)。

- 操作码(Opcode):由 16 位二进制构成,前 6 位为 “命令组(OGF,Opcode Group Field)”,后 10 位为 “命令码(OCF,Opcode Command Field)”。

事件(Events):控制器→主机的 “反馈”,用于告知命令执行结果或异步状态变化。

例如:“扫描完成,发现 3 个设备”“连接成功”“连接断开(原因:信号弱)” 等。

事件格式标准化:由 事件码(Event Code) + 参数(Parameters) 组成。- 事件码:8 位二进制,标识事件类型(如 0x01=“命令完成”、0x02=“命令状态”、0x05=“连接完成”)。

- 参数:携带事件细节(如命令执行结果、错误码、设备信息等)。

数据(Data):主机与控制器之间的 “业务数据” 传输(双向)。

例如:应用层的文件、音频数据,经主机高层协议处理后,通过 HCI 传给控制器发送;控制器接收的无线信号解析后,通过 HCI 传给主机处理。

数据帧格式:包含 “数据长度”+“ payload(有效数据)”,根据蓝牙类型(经典蓝牙 / BLE)或物理接口略有差异。

2) 物理接口:定义 “实际传输载体”

逻辑协议需要通过具体的物理链路实现,HCI 支持多种标准化物理接口,适配不同设备场景:

- UART(异步串口):最常见于嵌入式设备(如蓝牙模块、智能硬件),优点是硬件简单、成本低,速率通常在 115200bps~1Mbps。

- USB:电脑、手机等设备的主流接口,速率高(USB 2.0 可达 480Mbps),支持即插即用,适合大数据量传输(如音频、文件)。

- SDIO:较少见,主要用于部分移动设备(如早期手机),通过 SD 卡接口传输,速率中等。

- PCM(脉冲编码调制):专为音频设计,用于蓝牙音频设备(如耳机)的实时语音传输。

关键特点:无论采用哪种物理接口,上层的逻辑协议(命令 / 事件 / 数据格式)完全一致,确保 “换接口不换逻辑”,提升兼容性。

(3)HCI 在经典蓝牙与 BLE 中的差异

HCI 是蓝牙技术的通用接口(经典蓝牙和 BLE 均支持),但因两者底层协议不同,HCI 的 “命令集” 略有差异:

- 经典蓝牙(BR/EDR):控制器包含 LMP(链路管理协议),因此 HCI 命令多与 LMP 交互相关(如链路加密、功率控制、同步连接)。

- BLE:控制器包含 LL(链路层),因此 HCI 命令多与 LL 交互相关(如广播控制、连接参数更新、广告包发送)。

但核心交互逻辑(命令→事件→数据)完全一致,仅具体命令的 “功能范围” 因底层协议差异而不同。

(4)HCI 的核心意义

- 兼容性保障:不同厂商的主机(如 Windows 蓝牙驱动)和控制器(如高通蓝牙芯片),只要遵循 HCI 规范,就能无缝对接(例如电脑的 USB 蓝牙适配器,无论品牌,都能被系统识别)。

- 开发简化:主机开发者无需关注控制器的硬件细节(如射频电路、芯片型号),只需调用 HCI 命令即可控制蓝牙功能;控制器厂商只需实现 HCI 接口,无需关心上层应用逻辑。

- 灵活扩展:同一主机可适配不同物理接口的控制器(如电脑既可用 USB 蓝牙适配器,也可通过 UART 连接蓝牙模块),适应多样化设备需求。

总结

HCI 是蓝牙协议栈的 “神经中枢”,通过标准化的逻辑协议和物理接口,实现了高层软件(主机)与底层硬件(控制器)的解耦。它不仅是技术规范,更是蓝牙设备兼容、开发高效的核心保障,无论是经典蓝牙还是 BLE,其模块化设计都离不开 HCI 的支撑。

2.2.2 BT Controller(蓝牙控制器)

BT Controller指的是蓝牙芯片,包括BR/EDR芯片(蓝牙2.1芯片),AMP芯片(蓝牙3.0芯片),LE芯片(蓝牙4.0芯片),芯片层面会有2种模式,包括:

- 单模芯片:仅支持 BR/EDR(传统) 或仅支持 LE(低功耗)(例如早期蓝牙音箱多为单模 BR/EDR,多数 BLE 传感器为单模 LE)。

- 双模芯片:同时支持 BR/EDR + LE(例如手机蓝牙芯片,既可以连传统蓝牙耳机,也可以连 BLE 手环)。

- BR/EDR、AMP、LE 的本质:

- BR/EDR(Basic Rate/Enhanced Data Rate)是 “经典蓝牙” 的核心技术,从蓝牙 1.0 到 3.0 均以其为基础(如蓝牙 2.1 是 BR/EDR 的一个版本,优化了配对等功能),负责中高速数据传输(如音频、文件),属于 “传统蓝牙” 技术范畴。

- AMP(Alternate MAC/PHY,交替射频)是蓝牙 3.0 引入的扩展技术,允许控制器通过其他射频(如 Wi-Fi)传输高速数据(理论速率达 24Mbps),本质是对 BR/EDR 的补充,仍属于控制器的硬件功能模块。

- LE(Low Energy,低功耗)是蓝牙 4.0 引入的全新技术,专注低功耗、短距离通信(如传感器数据),与 BR/EDR 是平行的两种射频技术,而非 “4.0 以上” 的专属。

补充:

蓝牙 4.0 是第一个同时支持 BR/EDR(传统)和 LE(低功耗) 的版本(即 “双模” 的起点),并非 “4.0 以上就是低功耗蓝牙”。

- 低功耗蓝牙(BLE)的核心技术是从 4.0 开始引入的,后续的 5.0、5.1、5.3 等版本是对 BLE 的性能升级(如更远距离、更快速率),但 BLE 本身是一种技术类型,而非 “4.0 以上的版本统称”。

- 传统蓝牙(BR/EDR)在 4.0 及以上版本中并未消失,而是可以与 LE 共存于 “双模芯片” 中(如蓝牙 5.0 芯片既支持 BLE 的新特性,也可兼容传统 BR/EDR 的音频传输)。

- 蓝牙版本(如 4.0、5.0)是技术规范的版本号,而非 “传统 / 低功耗” 的划分依据;

- LE 是一种技术类型(低功耗),BR/EDR 是另一种(传统),两者可在同一版本(如 4.0 及以上)中通过双模芯片共存。

2.2.3 Controller(控制器)的类别

蓝牙协议栈的下层硬件 + 固件部分,负责底层射频(PHY)、链路管理(如经典蓝牙的 LMP、BLE 的 LL),分为三类:

- LE Controller:仅支持 低功耗蓝牙(BLE) 技术(蓝牙 4.0 + 引入,专注低功耗、短数据传输)。

- BR/EDR Controller:仅支持 经典蓝牙 技术(Basic Rate/Enhanced Data Rate,负责中高速数据 / 音频传输,如蓝牙 2.1~3.0)。

- AMP Controller(Alternate MAC/PHY):蓝牙 3.0 引入的辅助射频控制器,允许借用其他射频(如 Wi-Fi)传输高速数据(理论速率达 24Mbps),需依赖主控制器(BR/EDR)管理。

2.2.4 BT Host(蓝牙主机)

BT Host 是蓝牙协议栈中位于 HCI 之上的 “主机层”,以软件为主,负责高层协议逻辑处理,不直接接触硬件。它包含的核心模块因技术类型不同而有差异:

- 针对 经典蓝牙(BR/EDR):Host 包含 L2CAP(逻辑链路控制与适配协议)、RFCOMM(串口仿真协议)、SDP(服务发现协议)等。

- 针对 低功耗蓝牙(LE):Host 包含 L2CAP、GAP(通用访问配置文件)、GATT(通用属性配置文件)等。

简单说:BT Host 是 “协议栈的上层软件部分”,而 BT Controller 是 “协议栈的下层硬件 + 固件部分”,两者通过 HCI 接口交互 —— 这才是 “主机 - 控制器” 架构的核心逻辑。

2.3 蓝牙协议栈的架构与框架

2.3.1 协议栈架构方案:

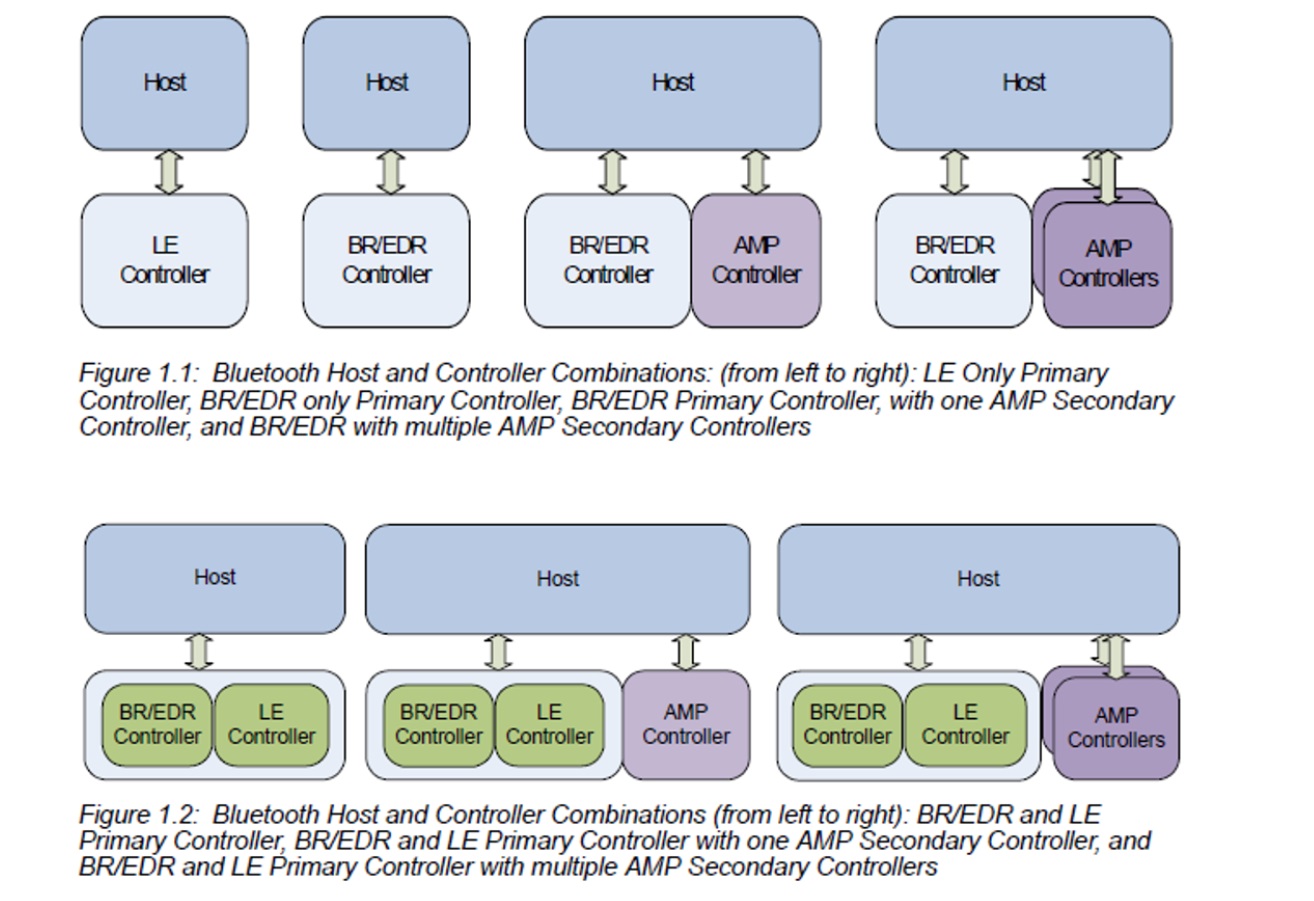

我们可以从 技术类型(单模 / 双模)、控制器角色(主 / 副)、应用场景 三个维度,拆解图中 Figure 1.1(上排)和 Figure 1.2(下排) 的蓝牙主机 - 控制器组合方案:

(1)Figure 1.1:单模主控制器 + 可选 AMP 辅助(上排 4 种)

核心特点:主控制器仅支持一种蓝牙技术(LE 或 BR/EDR),AMP 作为辅助射频扩展。

| 序号 | 架构示意图 | 技术组成 | 核心逻辑与应用场景 |

|---|---|---|---|

| 1 | Host ↔ LE Controller | 单模 LE 主控制器 | - 仅支持 低功耗蓝牙(BLE),专注低功耗、短数据传输(如 BLE 传感器、智能手环)。 - 典型场景:无需经典蓝牙功能,追求极致功耗。 |

| 2 | Host ↔ BR/EDR Controller | 单模 BR/EDR 主控制器 | - 仅支持 经典蓝牙(中高速数据 / 音频,如蓝牙 2.1~3.0),适合传统蓝牙设备(如音箱、打印机)。 - 典型场景:需要稳定音频或文件传输,不关心低功耗。 |

| 3 | Host ↔ BR/EDR + 1个AMP | 单模 BR/EDR(主) + AMP(副) | - BR/EDR 负责核心蓝牙协议(连接、配对、时序),AMP 作为 “射频外挂”(如借用 Wi-Fi 传输高速数据,提升速率至 24Mbps)。 - 典型场景:经典蓝牙设备需偶尔传大文件(如高清图片),但仍以 BR/EDR 为核心。 |

| 4 | Host ↔ BR/EDR + 多AMP | 单模 BR/EDR(主) + 多 AMP(副) | - BR/EDR 主控制器 + 多射频 AMP(如同时支持 Wi-Fi、LTE),灵活适配不同网络环境,进一步扩展高速传输能力。 - 典型场景:高端经典蓝牙设备,需兼容多射频高速传输(如旗舰平板传视频)。 |

(2)Figure 1.2:双模主控制器 + 可选 AMP 辅助(下排 3 种)

核心特点:主控制器集成 BR/EDR + LE 双模能力,AMP 仍为辅助扩展。

| 序号 | 架构示意图 | 技术组成 | 核心逻辑与应用场景 |

|---|---|---|---|

| 1 | Host ↔ (BR/EDR + LE)双模Controller | 单芯片集成 BR/EDR + LE 双模主控制器 | - 同一控制器同时支持 经典蓝牙(中高速 / 音频)+ 低功耗蓝牙(BLE),实现 “一芯双协议”。 - 典型场景:手机、平板等消费电子,需同时连接经典耳机(BR/EDR)和 BLE 手环(LE)。 |

| 2 | Host ↔ 双模Controller + 1个AMP | 双模主控制器 + AMP(副) | - 双模主控制器覆盖 全蓝牙功能(经典 + BLE),AMP 补充超高速传输能力(如传 4K 视频)。 - 典型场景:旗舰手机,既要连耳机 / 手环,又要快速传大文件。 |

| 3 | Host ↔ 双模Controller + 多AMP | 双模主控制器 + 多 AMP(副) | - 双模主控制器 + 多射频 AMP,同时满足: - BLE:低功耗传感; - BR/EDR:稳定音频; - AMP:多射频高速传输(如 Wi-Fi 6、5G 副链)。 - 典型场景:未来智能终端,追求全场景蓝牙能力。 |

(3)关键概念补充

主控制器(Primary Controller):

- 负责 核心蓝牙协议栈(链路建立、配对、时序同步、协议调度),是蓝牙功能的 “中枢”。

- 单模主控制器:仅支持 LE 或 BR/EDR;双模主控制器:同时支持两者(芯片级集成)。

辅助控制器(Secondary Controller,如 AMP):

- 仅负责 “数据传输的射频扩展”,不处理核心蓝牙协议(需依附主控制器运行)。

- AMP 是蓝牙 3.0 的扩展,本质是 BR/EDR 的 “高速插件”,无法独立作为蓝牙控制器。

单模 vs 双模的本质:

- 单模:控制器硬件 / 固件仅支持 一种蓝牙技术(LE 或 BR/EDR)。

- 双模:控制器硬件 / 固件 同时支持两种技术(芯片级集成,如蓝牙 4.0 及以上的双模芯片)。

通过这两类方案,蓝牙技术实现了 “从单一功能到全场景覆盖” 的灵活扩展:

- Figure 1.1 满足 “专一需求”(纯 LE 低功耗、纯 BR/EDR 高速、BR/EDR+AMP 超高速);

- Figure 1.2 满足 “全功能需求”(同时支持经典蓝牙 + BLE,再叠加 AMP 扩展)。

这种模块化设计,让蓝牙能适配从廉价传感器到旗舰手机的所有设备。

2.3.2 AMP的依赖对象问题

单模:

在蓝牙 单模场景 中,AMP 的依赖对象需结合 单模类型 和 AMP 的技术本质 分析,核心结论是:

只有 “单模 BR/EDR 控制器” 能承载 AMP,且 AMP 完全依赖该 BR/EDR 控制器;而 “单模 LE 控制器” 与 AMP 无任何关联(因协议设计完全不兼容)。

(1)单模的分类与 AMP 的关联前提

蓝牙单模控制器分为两类:

- 单模 BR/EDR 控制器:仅支持经典蓝牙(BR/EDR),可扩展 AMP(蓝牙 3.0 设计的能力)。

- 单模 LE 控制器:仅支持低功耗蓝牙(BLE),与 AMP 无任何技术交集(BLE 的协议栈、设计目标与 AMP 完全无关,也未预留 AMP 的控制接口)。

因此,只有单模 BR/EDR 控制器的场景中,才会涉及 AMP;单模 LE 控制器的设备,根本不会集成 AMP 功能。

(2)单模 BR/EDR 场景中,AMP 的依赖逻辑

即使在 单模 BR/EDR 控制器 架构下,AMP 依然是 BR/EDR 的 “辅助扩展”,依赖关系与双模场景一致:

1. 核心协议依赖:BR/EDR 主控制器

AMP 自身 不具备独立的蓝牙核心能力,必须依靠单模 BR/EDR 控制器完成:

- 设备发现、配对、连接建立:AMP 无法主动搜索或配对设备,需 BR/EDR 先建立基础连接。

- 激活与协商:是否启用 AMP、切换到哪种辅助射频(如 Wi-Fi),需通过 BR/EDR 的链路协商。

- 时序同步、安全验证:数据传输的时序和加密,依赖 BR/EDR 的协议栈支持。

2. 架构上的 “主 - 副” 关系

在单模 BR/EDR + AMP 的架构中:

- BR/EDR 控制器是 “主控制器”:负责所有蓝牙核心协议(链路管理、安全、时序)。

- AMP 是 “副控制器”:仅负责数据传输的射频扩展(如把 BR/EDR 协商好的数据流,通过 Wi-Fi 射频发送),自身不参与蓝牙协议的核心逻辑。

(3)为什么单模 LE 和 AMP 无关?

BLE 的设计目标是 “低功耗、短数据”,其链路层(LL)、协议栈(GAP/GATT)与 BR/EDR 差异极大:

- BLE 没有为 “高速射频扩展” 预留设计(如 AMP 的协商机制、链路迁移逻辑)。

- 即使强行尝试,BLE 的低功耗链路也无法支撑 AMP 所需的 “高速数据调度、时序同步” 等复杂流程。

因此,单模 LE 控制器的设备,从硬件到协议都不会集成 AMP 功能,自然不存在依赖关系。

总结:单模场景中 AMP 的依赖对象

只有 单模 BR/EDR 控制器 能与 AMP 配合,且 AMP 完全依赖该 BR/EDR 控制器的核心协议能力;单模 LE 控制器与 AMP 无关联。

简单说:AMP 是 BR/EDR 的专属扩展,和单模 / 双模无关 —— 只要涉及 AMP,必然依赖 BR/EDR 主控制器。

双模:

在 “双模 Controller + 单 AMP” 和 “双模 Controller + 多 AMP” 方案中,AMP 依然依赖 BR/EDR(经典蓝牙),而与 BLE(低功耗蓝牙)无关。这是由蓝牙协议的底层设计决定的,具体原因如下:

(1)AMP 的 “基因” 决定了它依赖 BR/EDR

AMP(Alternate MAC/PHY)是蓝牙 3.0 专为经典蓝牙(BR/EDR) 设计的扩展技术,其核心逻辑是 “借助 BR/EDR 的基础链路,实现高速射频的切换与管理”。

- 蓝牙规范明确规定:AMP 的激活、连接协商、时序同步、安全验证等核心控制流程,必须通过 BR/EDR 的链路完成(例如,设备需要先通过 BR/EDR 建立基础连接,才能协商是否启用 AMP 传输数据)。

- AMP 自身不具备独立的 “设备发现、配对、链路维护” 能力,这些核心协议功能完全依赖 BR/EDR 主控制器提供的服务。

(2)BLE 与 AMP “无交集”,不存在依赖关系

双模控制器虽然同时支持 BR/EDR 和 BLE,但这两种技术是平行的协议栈,BLE 的设计目标与 AMP 完全无关:

- BLE 专注于低功耗、短数据传输(如传感器数据),其链路层(LL)、协议逻辑(GAP/GATT)与 BR/EDR 差异极大,没有为 AMP 预留任何控制接口或管理机制。

- 即使在双模设备中,AMP 的激活和管理也只会通过 BR/EDR 链路完成,BLE 仅负责自身的低功耗通信(如连接手环、传感器),不会参与 AMP 的任何流程。

(3)总结:双模控制器中 AMP 的依赖关系不变

无论主控制器是 “单模 BR/EDR” 还是 “双模(BR/EDR+LE)”,AMP 始终依赖 BR/EDR 的核心协议,与 BLE 无关。

- 双模控制器的价值是 “同时支持 BR/EDR(含 AMP 扩展)和 BLE”,让设备既能通过 BR/EDR+AMP 实现高速传输 + 音频,又能通过 BLE 实现低功耗传感,但这两个功能模块是独立运作的 ——AMP 的依赖关系不会因 “双模” 而转移到 BLE 上。

简单说:AMP 是 BR/EDR 的 “专属外挂”,哪怕和 BLE 共处一个双模芯片里,也只认 BR/EDR 这个 “主”。

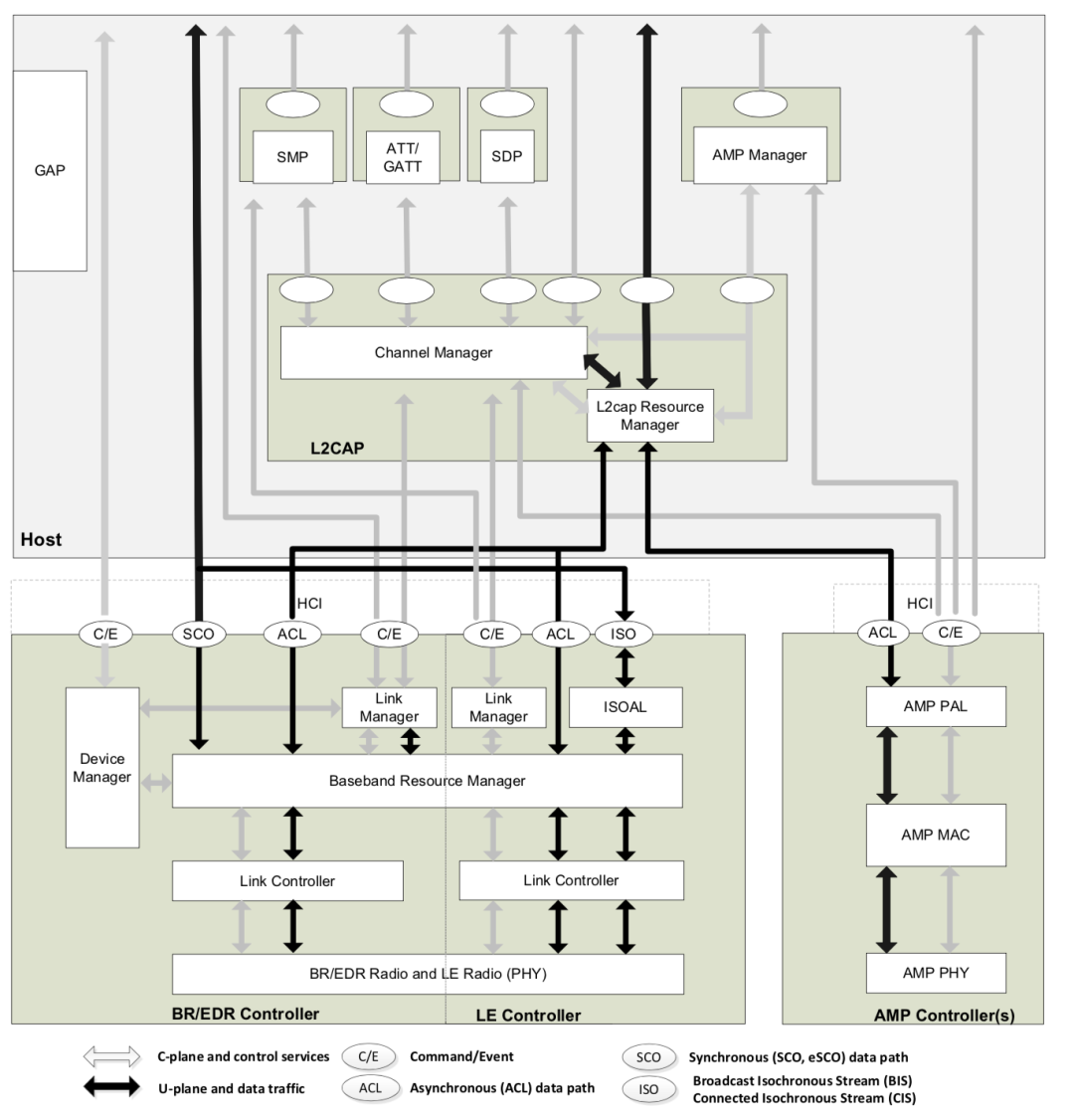

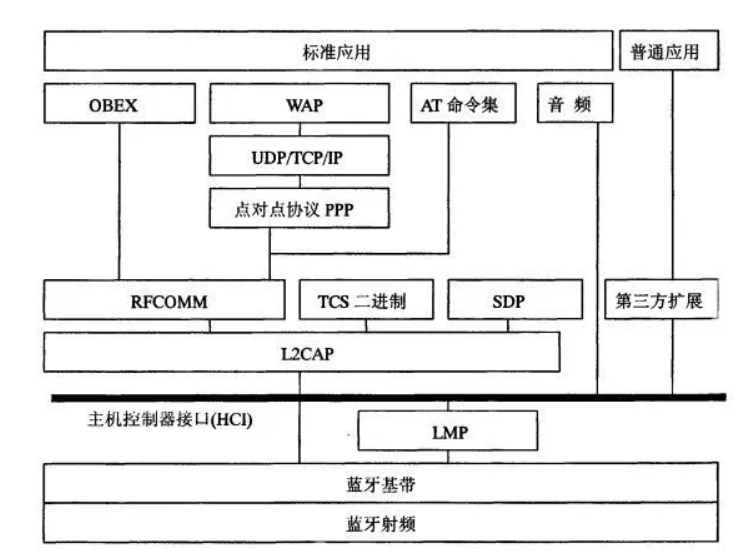

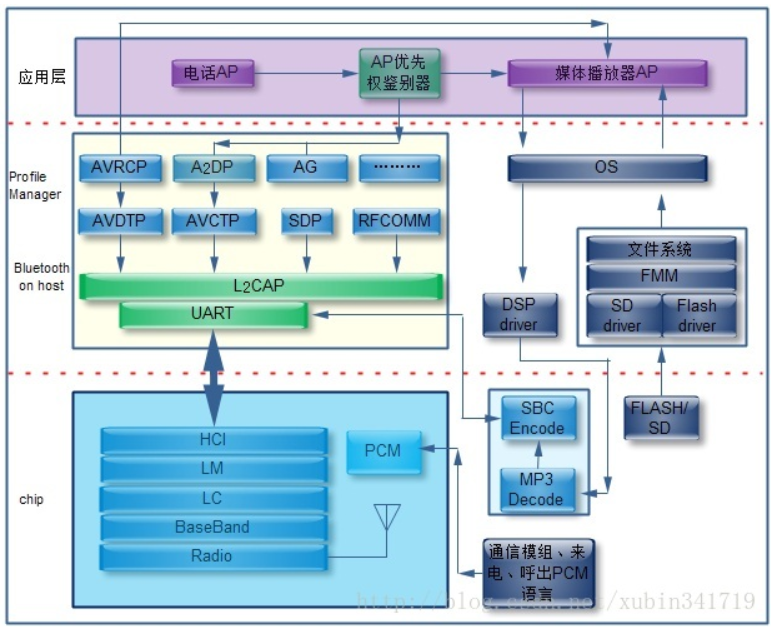

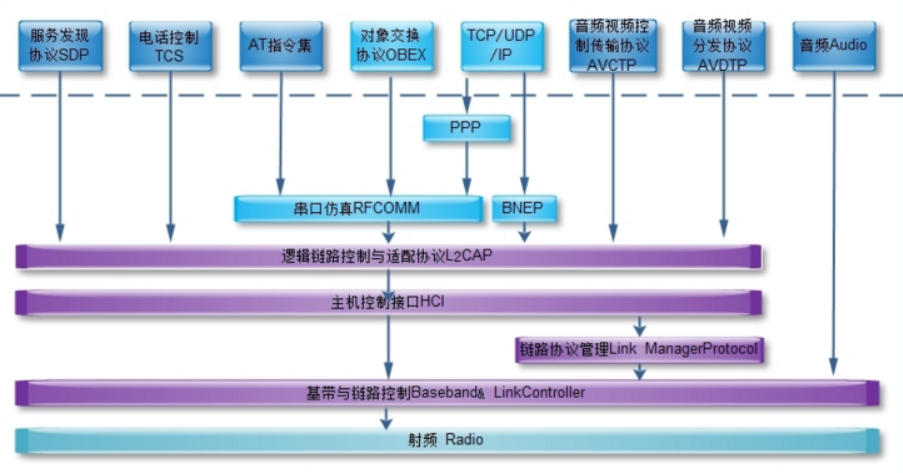

2.3.3 蓝牙协议栈的层次框图

英文大致框图

中文大致框图

(蓝牙系统框图)

(低功耗规范)

(低功耗规范)

(层次框图)

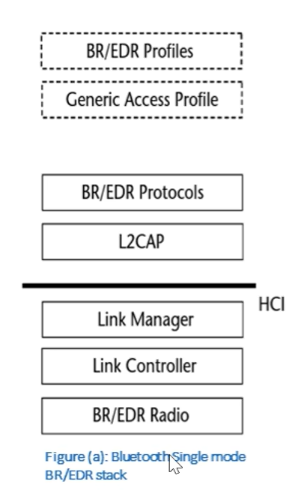

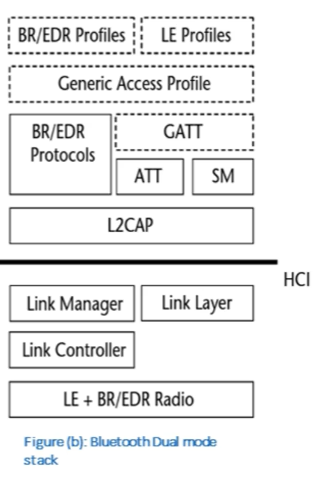

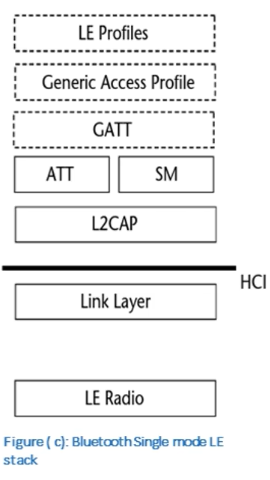

(1)单模-经典蓝牙(无AMP)

(2)双模-经典蓝牙+低功耗蓝牙(无AMP)

(3)单模-低功耗蓝牙(无AMP)

2.3.4 蓝牙协议栈详解

请等待后续章节:-

三、蓝牙硬件的架构概述

3.1 蓝牙硬件的架构与框架

3.1.1 蓝牙硬件架构方案

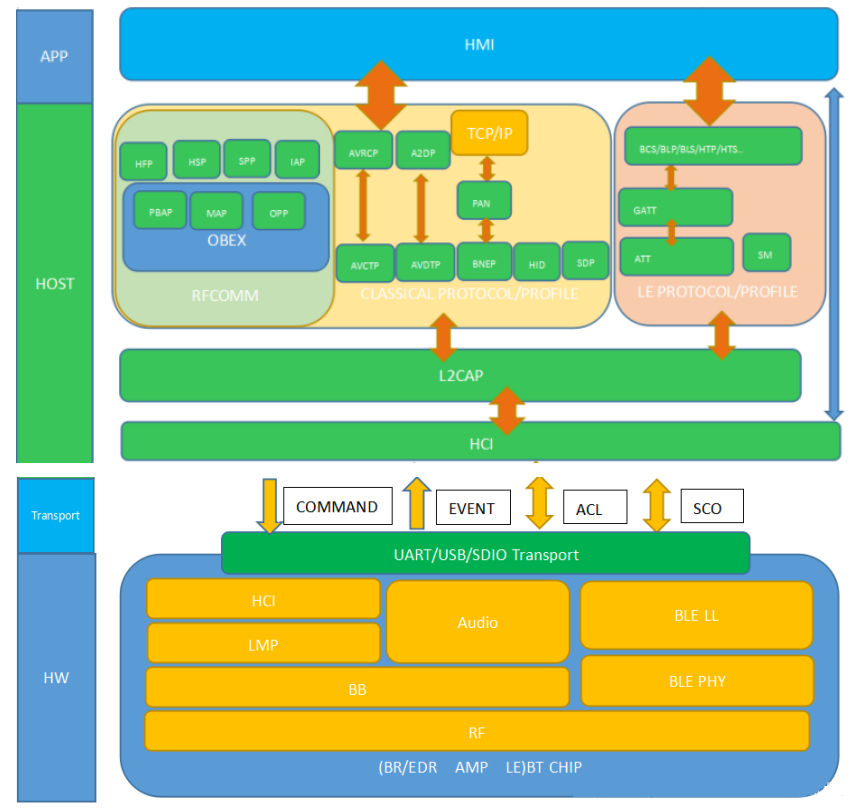

蓝牙硬件架构的设计直接影响开发复杂度和应用场景,主要分为以下四类方案:

(1)SoC 单芯片方案

架构特点:蓝牙协议栈(Host + Controller)与应用处理器集成在同一芯片内,无需额外组件。

核心优势:设计简单、功耗低、成本低、尺寸小,适合资源受限场景。

典型芯片:Nordic nRF52 系列、Dialog DA14531、TI CC2640。

典型应用:蓝牙耳机、智能手环、无线传感器、低功耗 IoT 设备。

开发特点:芯片厂商已封装协议栈,开发者通过调用接口即可开发,类似普通 MCU 开发,无需深入协议栈细节。

(2)SoC 蓝牙 + MCU 方案

架构特点:蓝牙模块(集成协议栈与射频,Host + Controller)与独立 MCU 分离,MCU 负责上层应用逻辑与数据处理。

核心优势:蓝牙模块专注通信,MCU 专注应用处理,性能更优;可灵活搭配不同性能的 MCU。

典型芯片:Cypress CYW20719(常以模块形式存在)。

典型应用:智能家居、工业控制、医疗设备、蓝牙网关。

开发特点:最简单的开发方式,MCU 通过串口发送 AT 指令控制蓝牙功能,但自定义功能扩展受限。

(3)蓝牙 Host + Controller 分离方案

架构特点:协议栈拆分为 Host(高层协议,如 L2CAP、GATT)和 Controller(低层协议,如 PHY、链路层),两者通过 HCI(UART/SPI/USB)通信;Host 运行在主机(MCU/CPU),Controller 为独立模块。

核心优势:适用于计算能力强的设备,Host 端可灵活管理多连接,扩展性高。

典型应用:智能手机、笔记本电脑、车载系统(如外接 USB 蓝牙适配器,适配器仅实现 Controller 功能)。

开发特点:Host 端需根据业务需求实现高层协议与应用,灵活性高,适合复杂场景。

(4)蓝牙 + Wi-Fi 方案

架构特点:蓝牙与 Wi-Fi 共享射频前端,集成于同一芯片,优化共存机制减少干扰。

核心优势:同时支持两种无线技术,射频干扰低,兼顾高吞吐量(Wi-Fi)与低功耗(蓝牙)。

典型芯片:Broadcom BCM4375、Qualcomm QCA9377、AIC8800M40B。

典型应用:智能手机、智能电视、物联网网关、IPC 摄像机(蓝牙用于配网,Wi-Fi 传输音视频)。

开发特点:需处理两者的协同(如蓝牙传递 Wi-Fi 配网信息),适合多无线技术融合场景。

四类方案从 “全集成低功耗” 到 “分离式高灵活”,覆盖了从简单传感器到复杂智能终端的需求,开发难度随架构复杂度递增。

3.1.2 蓝牙硬件的核心模块组成

蓝牙硬件架构的实现依赖于多个核心模块的协同工作,这些模块从物理层信号处理到链路管理、功耗控制,共同支撑起设备间的无线通信。

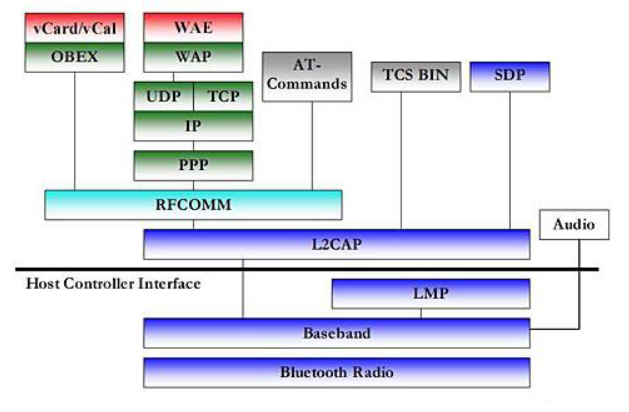

蓝牙硬件的核心组成部分包括无线通信的关键模块。首先,无线收发器(RF)作为蓝牙协议栈的关键部分,负责无线信号的发送和接收。基带控制器(BB)则负责处理无线数据的编码和解码,确保数据的准确传输。链路管理层(LMP)则维护和管理蓝牙设备之间的连接,确保通信的稳定性和效率。

蓝牙硬件模块由蓝牙协议栈的无线收发器(RF)、基带控制器(BB)和链路管理层(LMP)组成。大多数生产厂家都是利用片上系统技术SOC(System-On-Chip)将这三层功能模块集嵌在同一块芯片上。

以下从功能划分角度,解析蓝牙硬件的核心组成:

(1)射频(RF)模块(无线射频模块(Radio))

射频模块是蓝牙硬件与无线环境交互的 "接口",负责完成无线信号的发射与接收,是决定通信距离、抗干扰能力的关键。其核心功能包括:

- 频段与调制:工作在全球通用的 2.4GHz ISM 频段(2.402-2.480GHz),采用跳频扩频(FHSS)技术(每秒跳变 1600 次)规避同频段干扰(如 Wi-Fi、微波炉)。调制方式随蓝牙技术类型不同:经典蓝牙(BR/EDR)主要用 GFSK(高斯频移键控),BLE(低功耗蓝牙)采用更节能的 2GFSK(二进制 GFSK),高速蓝牙(HS)则支持 PSK(相移键控)提升速率。

- 发射与接收性能:发射功率决定传输距离(如 BLE 的 - 40dBm 至 + 20dBm 可调,对应近距微瓦级功耗到远距百米级覆盖);接收灵敏度(通常 - 90dBm 至 - 105dBm)决定弱信号接收能力,灵敏度越高,抗干扰越强。

- 射频前端:包含功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器等,负责信号放大、滤波,减少噪声干扰。在蓝牙 + Wi-Fi 共存方案中,射频前端需支持动态频段切换与干扰抑制(如通过时分复用避免同频冲突)。

(2)基带(Baseband)模块

基带模块是数字信号处理的 "中枢",连接射频模块与上层协议,负责将射频接收的模拟信号转为数字信号,或反之。其核心功能包括:

- 跳频与同步:基于蓝牙设备地址(BD_ADDR)生成跳频序列,确保通信双方在同一频率点收发;通过时钟同步(如主设备时钟校准从设备)维持跳频一致性。

- 帧处理:解析或生成蓝牙数据帧(包含前导码、访问码、头部、载荷),支持不同帧类型(如经典蓝牙的 SCO 语音帧、ACL 数据帧;BLE 的广播帧、数据帧)。

- 差错控制:通过 CRC 校验检测数据错误,结合重传机制(ARQ)确保数据可靠传输;对 BLE 等低功耗场景,还支持缩短帧长减少传输时间,降低功耗。

(3)链路控制器(Link Controller)(LC)

链路控制器是通信链路的 "管理者",基于链路层协议(LL)实现设备发现、连接建立与维护,是蓝牙设备交互的核心控制逻辑。其核心功能包括:

- 设备交互流程:执行设备发现(Inquiry,主设备搜索周围从设备)、连接建立(Page,主设备呼叫目标从设备)、连接参数协商(如 BLE 的连接间隔、从设备延迟)。

- 链路状态管理:控制设备在不同状态间切换(如 BLE 的广播、扫描、连接、休眠状态);支持多连接管理(如 BLE 主设备同时连接多个从设备时的调度)。

- 安全加速:硬件级支持加密(AES-128)、认证(基于 E0 或 AES 算法)、配对(如 LE Secure Connections),减少软件计算开销,提升安全响应速度。

(4)链路管理模块(LM)

链路管理模块(Link Manager,LM)是蓝牙协议栈中负责链路逻辑管控的核心单元,主要运行于链路管理层(Link Manager Layer),上接 L2CAP 等高层协议,下连链路控制器(Link Controller),是连接物理层信号传输与上层应用数据交互的 “桥梁”。

与其他模块的协同逻辑:

LM 不直接处理物理层信号,而是通过 “链路管理协议(LMP)” 与链路控制器(LC)交互:LM 生成的控制指令(如参数调整、加密启动)经 LMP 封装后,由 LC 转化为基带帧发送;LC 监测到的链路状态(如信号弱、连接超时)也通过 LMP 反馈给 LM,触发 LM 的调整逻辑。这种 “LM 决策 + LC 执行” 的分工,既保证了链路管理的灵活性(适应不同应用场景),又确保了底层执行的高效性(硬件加速处理)。

(5)协议栈载体与接口(主机控制器接口(HCI))

协议栈的运行依赖硬件载体,且需通过接口实现内外交互,这部分与 3.1.1 的架构方案直接关联:

- 协议栈硬件载体:在 SoC 单芯片方案中,协议栈(Host+Controller)运行在芯片内置 MCU 上,部分厂商会集成专用协处理器(如 BLE 的链路层协处理器)加速协议处理;在分离方案中,Controller 为独立硬件(如蓝牙模块),Host 运行在外部 MCU/CPU,两者通过 HCI(主机控制器接口)通信,硬件接口包括 UART(低速场景)、SPI(中速)、USB(高速,如 PC 蓝牙适配器)。

- 外设接口:为扩展应用场景,蓝牙硬件通常集成丰富外设接口,如 GPIO(连接传感器、按键)、UART/SPI/I2C(对接外部 MCU 或传感器模块)、ADC(检测电池电压)、PWM(控制 LED 或电机),部分高端芯片还支持 USB、以太网接口(如蓝牙网关设备)。

(6)电源管理单元(PMU)

蓝牙硬件(尤其是 BLE 设备)对功耗极度敏感,PMU 是续航能力的 "调控中心",核心功能包括:

- 电源转换:将电池电压(如 3V CR2032 纽扣电池)转换为芯片各模块所需电压(如射频 1.8V、数字电路 3.3V),支持低 dropout(LDO)稳压器减少转换损耗。

- 低功耗模式控制:支持多级休眠模式,如 BLE 的 "深度睡眠"(Deep Sleep)模式下,关闭射频、基带等模块,仅保留实时时钟(RTC)和中断控制器,电流可低至 1μA 以下;通过外部中断(如按键、传感器触发)或定时唤醒(RTC)快速恢复工作状态。

(7)模块协同逻辑

蓝牙硬件的工作流程可概括为:外部数据(如传感器数据)通过外设接口传入,经协议栈(Host 层)处理后,由链路控制器生成通信指令,基带模块将数据封装为帧,射频模块调制为无线信号发送;接收时则反向执行(射频接收→基带解析→链路控制器处理→协议栈上传至应用),整个过程由 PMU 动态调控功耗,确保性能与续航平衡。

这些核心模块的设计差异,直接决定了蓝牙硬件的适用场景 —— 例如,BLE 设备会强化 PMU 的低功耗控制和射频的窄带传输,而经典蓝牙音频设备则侧重基带的语音帧处理和链路控制器的 SCO 同步连接支持。

3.2 蓝牙硬件技术细节

3.2.1 蓝牙硬件外设接口

蓝牙硬件的外设接口是实现与外部设备数据交互的核心通道,需根据应用场景的需求(如数据类型、传输速率)选择适配接口,常见类型如下:

(1)PCM 接口

主要用于传输语音数据(如蓝牙耳机、车载蓝牙的通话功能),通过时分复用机制实现语音信号的实时收发。核心信号包括:

| 信号名称 | 描述 | 信号电平 |

|---|---|---|

| PCM_CLK | 数据同步时钟信号 | 参考所选芯片的电源电压域 |

| PCM_SYNC | 帧同步信号(区分声道或时隙) | 参考所选芯片的电源电压域 |

| PCM_IN | 接收外部语音数据信号 | 参考所选芯片的电源电压域 |

| PCM_OUT | 向外部发送语音数据信号 | 参考所选芯片的电源电压域 |

(2)UART 接口

通用异步收发传输接口,适用于传输非实时通用数据(如传感器数据、配置指令、文件数据等,音乐文件也可通过 UART 传输),通过 TX/RX 双向信号线实现全双工通信。核心信号包括:

| 信号名称 | 描述 | 信号电平 |

|---|---|---|

| UART_RX | 接收外部数据信号 | 参考所选芯片的电源电压域 |

| UART_TX | 向外部发送数据信号 | 参考所选芯片的电源电压域 |

(3)其他扩展接口

随着蓝牙模组集成度提升,为满足多样化场景需求,还支持以下接口:

- USB 接口:适用于高速数据传输(如蓝牙适配器与电脑连接),支持即插即用;

- SPI 接口:与 MCU 等设备的高速同步通信(如工业传感器通过 SPI 与蓝牙模组交互);

- I2S 接口:专为音频传输设计(如蓝牙音箱的无损音乐传输),支持多声道同步;

接口的选择需结合传输速率、硬件复杂度及应用场景(如消费电子优先 UART/USB,工业设备常用 SPI)。

3.2.2 应用方案设计

蓝牙硬件的应用方案需基于接口特性与场景需求灵活调整:

- 简单场景(如低功耗传感器)可采用 UART 接口,通过 AT 指令快速实现数据上传;

- 语音场景(如蓝牙耳机)需搭配 PCM 或 I2S 接口,保证语音实时性;

- 高速数据场景(如蓝牙网关)优先选择 USB 或 SPI 接口,提升传输效率。

实际设计中,模组的接口兼容性(如同时支持 UART 和 SPI)可降低方案迭代成本。

3.3 蓝牙硬件设计目标

3.3.1 合规性认证

蓝牙硬件需通过多项强制认证,确保合法合规及市场准入:

BQB 认证

所有具备蓝牙功能的产品必须通过蓝牙技术联盟(SIG)的 BQB(Bluetooth Qualification Body)认证,核心是验证产品符合蓝牙协议规范,获得唯一的 QDID(Qualification Design ID)。未通过认证的产品不得使用 “Bluetooth®” 标识,否则将被视为侵权。SRRC 认证

在中国市场销售的蓝牙设备需通过国家无线电管理委员会(SRRC)认证,由中国国家无线电监测中心负责检测,核心验证射频参数(如发射功率、工作频段)符合国内无线电法规,确保不对其他无线设备造成干扰。

3.3.2 协议兼容性

硬件需支持目标应用场景的蓝牙协议栈,确保与其他设备的互操作性:

- 低功耗场景需支持 Bluetooth Low Energy(BLE,原 “Bluetooth Smart”)协议(如 BLE 5.0 及以上,支持长距离、高速率模式);

- 经典蓝牙场景(如音频传输)需兼容 BR/EDR 协议,支持 SCO(同步语音)、ACL(异步数据)链路;

- 协议支持需匹配应用需求(如医疗设备需支持 BLE 的加密配对协议 SMP,确保数据安全)。

3.3.3 关键性能指标

硬件设计需明确以下核心指标,以满足功能与性能需求:

射频基础指标

- 阻抗控制:射频链路(含天线、走线)需满足 50Ω 阻抗匹配(具体以芯片 datasheet 为准),避免信号反射导致功率损耗;

- 工作频段:需覆盖 2.4GHz ISM 频段(2.402–2.480GHz,实际可用频段为 2.400–2.4835GHz),符合全球通用频谱规范。

天线设计

天线类型需结合产品形态与通信需求选择:- 外置天线(如拉杆天线、贴片天线):适用于远距离通信(如工业设备),增益较高;

- PCB 内置天线:适合小型设备(如智能手环),成本低但需预留净空区减少干扰。

射频性能指标

- 发射功率:需符合认证标准(如中国 SRRC 要求≤10dBm),同时根据通信距离调整(远距离场景可提升至 + 20dBm);

- 接收灵敏度:通常需≥-90dBm(BLE)或≥-85dBm(经典蓝牙),灵敏度越高,抗干扰能力越强;

- 其他射频指标:如邻道抑制、频率误差等,需满足 BQB 及 SRRC 认证要求。

功能与性能指标

- 通信距离:需结合应用场景定义(如室内传感器 10-30 米,户外设备 50-100 米),受发射功率、天线增益及环境遮挡影响;

- 连接数量:BLE 主设备需支持多从设备连接(如网关需同时连接 10 + 传感器);

- 功耗:低功耗场景(如可穿戴设备)需控制待机电流≤1μA,工作电流≤10mA;

- 成本:通过芯片集成度(如 SoC 方案)、接口简化(如仅保留 UART)优化硬件成本。

3.4 项目设计流程

基于上述背景,蓝牙硬件项目的开发流程可分为以下阶段:

- 需求分析:明确应用场景(如消费电子 / 工业)、功能需求(如数据传输 / 语音)、性能指标(如通信距离、功耗)及合规要求(如 BQB/SRRC 认证);

- 系统与结构设计:确定硬件架构(如 SoC 单芯片 / Host-Controller 分离)、接口选型(如 UART/PCM)、结构布局(如天线位置、散热设计);

- 工程详细设计:绘制原理图(含射频电路、电源管理、外设接口)、PCB 布局(重点优化射频走线阻抗与抗干扰)、元件选型(确保温湿度、可靠性符合场景需求);

- 投板与首件测试:制作首版 PCB,进行焊接质量检查(如虚焊、短路),验证硬件基本功能;

- 单元测试:针对核心模块测试(如射频性能:发射功率 / 接收灵敏度;接口功能:UART 数据传输);

- 功能测试:验证蓝牙全流程功能(如设备发现、连接建立、数据收发、加密配对、断开重连);

- 系统测试:模拟实际应用场景测试(如多设备连接稳定性、高低温环境下的通信可靠性);

- 验收测试:依据需求规格与认证标准,确认所有指标达标,完成 BQB、SRRC 等认证,最终交付。

后续,笔者会对蓝牙协议栈中各层次以及每层中的各个规范进行逐步讲解,同时,如有错误,可在评论区指出、讨论。

(如有侵权,请联系删除。)