二叉树链式结构的实现

1 前置说明

在学习二叉树的基本操作前,需先要创建一棵二叉树,然后才能学习其相关的基本操作。由于现在对二叉树结构掌握还不够深入,此处手动快速创建一棵简单的二叉树,快速进入二叉树操作学习,等二叉树结构了解的差不多时,之后再来系统的研究二叉树真正的创建方式。

typedef int BTDataType;

typedef struct BinaryTreeNode

{//节点数据BTDataType data;//左右孩子struct BinaryTreeNode* left;struct BinaryTreeNode* right;

}BT;BT* BuyNode(int x)

{//扩容BT* node = (BT*)malloc(sizeof(BT));if (node == NULL){perror("malloc fail");return NULL;}node->data = x;node->left = NULL;node->right = NULL;return node;

}BT* CreatBinaryTree()

{//节点赋值BT* node1 = BuyNode(1);BT* node2 = BuyNode(2);BT* node3 = BuyNode(3);BT* node4 = BuyNode(4);BT* node5 = BuyNode(5);BT* node6 = BuyNode(6);//链接节点node1->left = node2;node1->right = node4;node2->left = node3;node4->left = node5;node4->right = node6;return node1;

}注意:上述代码并不是创建二叉树的方式,真正创建二叉树方式后序详解重点讲解。

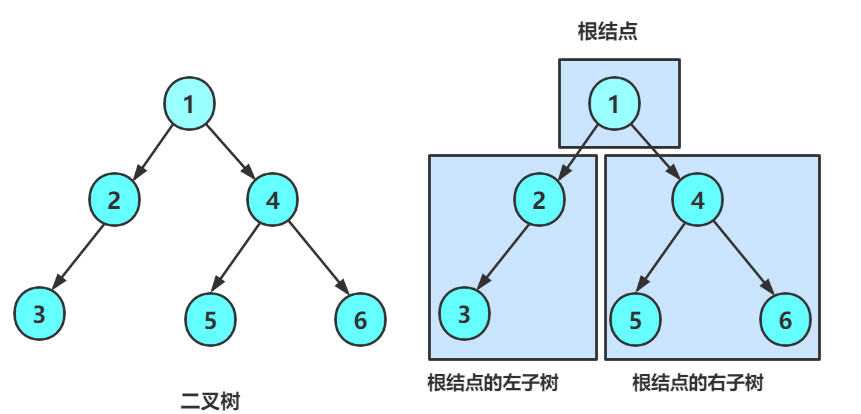

再看二叉树基本操作前,再回顾下二叉树的概念,二叉树是:

1. 空树

2. 非空:根结点,根结点的左子树、根结点的右子树组成的。

从概念中可以看出,二叉树定义是递归式的,因此后序基本操作中基本都是按照该概念实现的。

2 前序遍历

2.1 代码

//前序遍历

void PrevOrder(BT* root)

{if (root == NULL){printf("N ");return;}printf("%d ", root->data);//递归访问PrevOrder(root->left);PrevOrder(root->right);

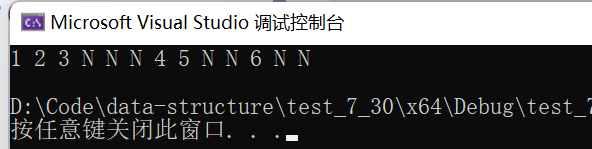

}2.2 输出结果以及验证

2.3 执行过程

类型定义阶段:

- 首先执行

typedef int BTDataType,将int类型重命名为BTDataType - 接着定义

struct BinaryTreeNode结构体,并通过typedef重命名为BT,完成二叉树节点的类型定义

- 首先执行

调用

CreatBinaryTree函数创建二叉树:- 函数内部依次调用

BuyNode(1)到BuyNode(6)创建 6 个节点:- 每个

BuyNode调用都会:分配内存→检查分配结果→初始化数据和指针→返回节点地址

- 每个

- 节点创建完成后,建立链接关系:

node1->left = node2(1 的左孩子是 2)node1->right = node4(1 的右孩子是 4)node2->left = node3(2 的左孩子是 3)node4->left = node5(4 的左孩子是 5)node4->right = node6(4 的右孩子是 6)

- 最后返回根节点

node1的地址

- 函数内部依次调用

调用

PrevOrder函数进行前序遍历(以根节点node1为参数):- 第一层递归(root=node1):

- 输出

1 - 调用

PrevOrder(node1->left)(即 node2)

- 输出

- 第二层递归(root=node2):

- 输出

2 - 调用

PrevOrder(node2->left)(即 node3)

- 输出

- 第三层递归(root=node3):

- 输出

3 - 调用

PrevOrder(node3->left)(即 NULL)→输出N并返回 - 调用

PrevOrder(node3->right)(即 NULL)→输出N并返回 - 返回到第二层

- 输出

- 第二层继续:

- 调用

PrevOrder(node2->right)(即 NULL)→输出N并返回 - 返回到第一层

- 调用

- 第一层继续:

- 调用

PrevOrder(node1->right)(即 node4)

- 调用

- 第二层递归(root=node4):

- 输出

4 - 调用

PrevOrder(node4->left)(即 node5)

- 输出

- 第三层递归(root=node5):

- 输出

5 - 调用

PrevOrder(node5->left)(即 NULL)→输出N并返回 - 调用

PrevOrder(node5->right)(即 NULL)→输出N并返回 - 返回到第二层

- 输出

- 第二层继续:

- 调用

PrevOrder(node4->right)(即 node6)

- 调用

- 第三层递归(root=node6):

- 输出

6 - 调用

PrevOrder(node6->left)(即 NULL)→输出N并返回 - 调用

PrevOrder(node6->right)(即 NULL)→输出N并返回 - 返回到第二层,再返回到第一层

- 输出

- 遍历结束,最终输出结果:

1 2 3 N N N 4 5 N N 6 N N

- 第一层递归(root=node1):

整个过程从类型定义开始,先创建节点并构建二叉树结构,最后通过递归实现前序遍历并输出结果。

2.4 逻辑过程(程序执行的逻辑流程)

类型定义与函数声明

- 逻辑上先完成数据类型的抽象定义:通过

typedef将int定义为BTDataType(数据类型抽象),定义BinaryTreeNode结构体(描述二叉树节点的逻辑结构:包含数据域和左右孩子指针),并简化命名为BT。 - 声明

BuyNode、CreatBinaryTree、PrevOrder三个函数,确定函数的输入输出逻辑。

- 逻辑上先完成数据类型的抽象定义:通过

二叉树的构建逻辑

- 节点创建:

BuyNode函数的逻辑是 “输入一个值→申请内存→初始化节点(数据赋值、指针置空)→返回节点”,封装了单个节点的创建逻辑。 - 树结构构建:

CreatBinaryTree函数通过逻辑步骤构建树:先创建 6 个独立节点(值 1-6),再通过指针赋值建立节点间的父子关系(如node1->left = node2表示 1 的左孩子是 2),最终形成一个固定结构的二叉树,逻辑上确定了树的拓扑关系。

- 节点创建:

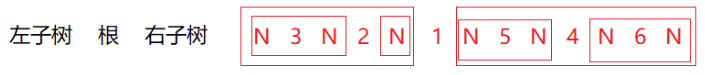

前序遍历的逻辑流程

- 遵循 “根→左→右” 的递归逻辑:

- 若当前节点为

NULL,逻辑上表示 “空节点”,输出N; - 否则先输出当前节点数据,再递归处理左子树(逻辑上的 “左”),最后递归处理右子树(逻辑上的 “右”);

- 通过递归调用,将整棵树的遍历拆解为单个节点的处理逻辑,最终按前序顺序输出所有节点(包括空节点)。

2.5 物理过程(程序在计算机中的实际执行操作)

编译与内存分配

- 编译阶段:类型定义和函数声明被编译器解析,确定

BT类型的内存大小(int数据 + 两个指针,通常为 16 字节,取决于系统)。 - 运行时:

BuyNode函数调用malloc(sizeof(BT)),向操作系统申请一块连续的内存(物理地址上的一块空间),用于存储节点数据;- 若申请成功,通过指针

node指向该内存块,然后将参数x写入数据域,将左右指针域物理地址设为0(NULL的物理表示)。

- 编译阶段:类型定义和函数声明被编译器解析,确定

二叉树的物理存储

- 6 个节点通过

BuyNode分别在内存中占据独立的物理块(地址不连续); CreatBinaryTree中的指针赋值(如node1->left = node2),本质是将node2的物理内存地址写入node1的左指针域,通过物理地址的关联形成 “树结构”(逻辑上的父子关系对应物理上的地址指向)。

- 6 个节点通过

前序遍历的物理执行

- 递归调用时,每次调用

PrevOrder会在栈内存中创建函数栈帧(存储参数root的物理地址、返回地址等); - 访问

root->data时,通过root存储的物理地址找到节点内存块,读取其中的数据域并输出; - 递归访问左 / 右子树时,实际是将左 / 右指针存储的物理地址作为新参数压入栈,重复上述过程;

- 当

root为NULL(物理地址0),输出N并弹出当前栈帧,返回上一层调用。

- 递归调用时,每次调用

最终结果的物理表现

- 所有输出操作通过标准输出流(如控制台)将字符序列

1 2 3 N N N 4 5 N N 6 N N物理地显示在设备上,完成整个过程。

- 所有输出操作通过标准输出流(如控制台)将字符序列

总结

- 逻辑过程:关注 “做什么”,即数据结构的定义、函数的逻辑步骤、递归的执行顺序等抽象流程。

- 物理过程:关注 “怎么做”,即内存的分配与释放、指针的地址指向、栈帧的创建与销毁、数据在硬件上的读写等实际操作。

物理上空间是可以重复利用的。

需要注意的是无限向下递归(树的深度太深),则会导致栈溢出的问题。

3 中序遍历

3.1 代码

//中序遍历

void InOrder(BT* root)

{if (root == NULL){printf("N ");return;}InOrder(root->left);printf("%d ", root->data);InOrder(root->right);

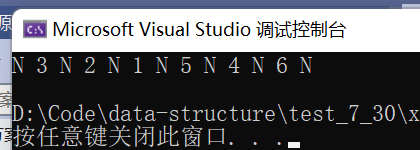

}3.2 输出结果及其验证

3.3 执行过程

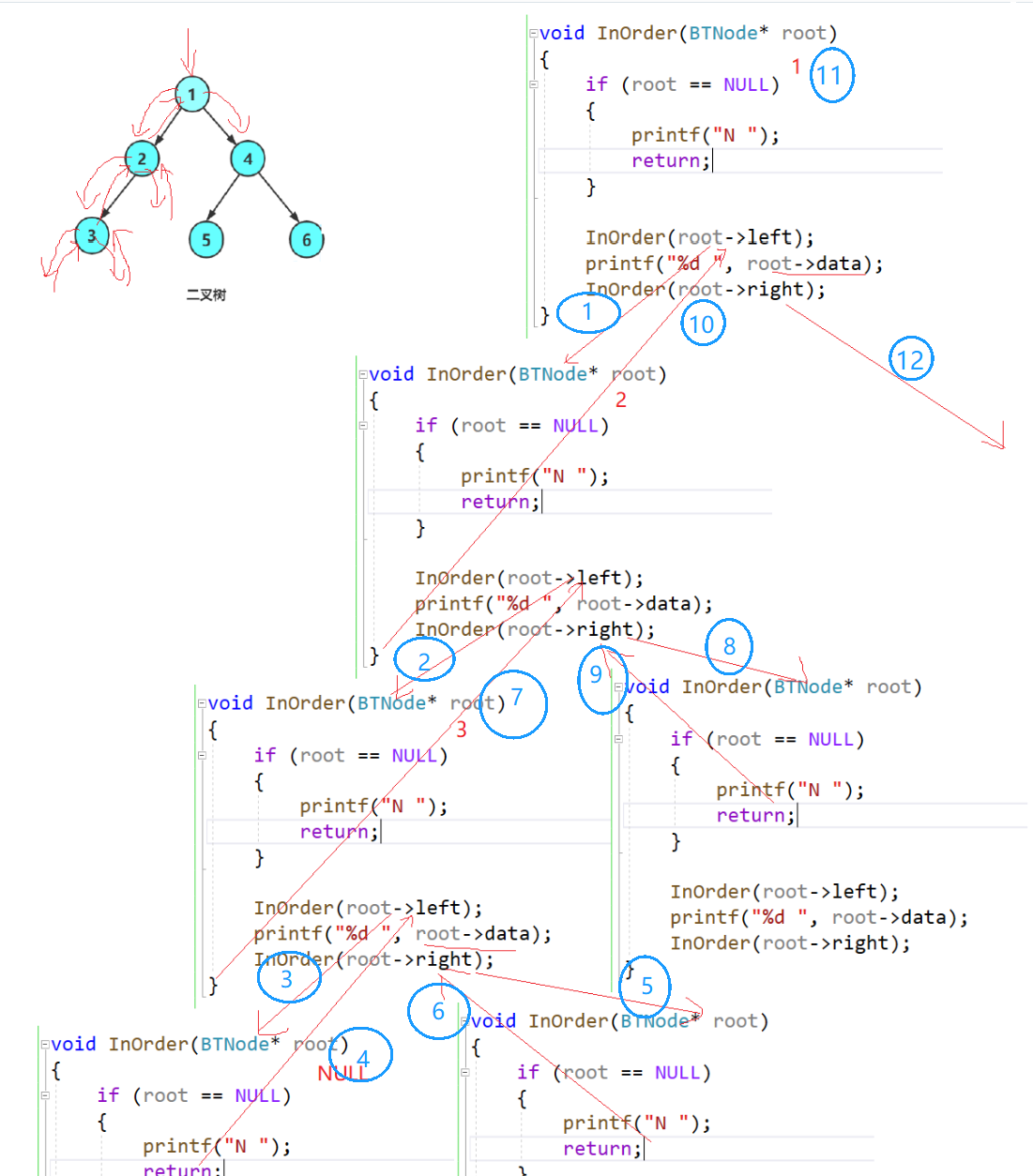

圈起来的数据,表示次序。

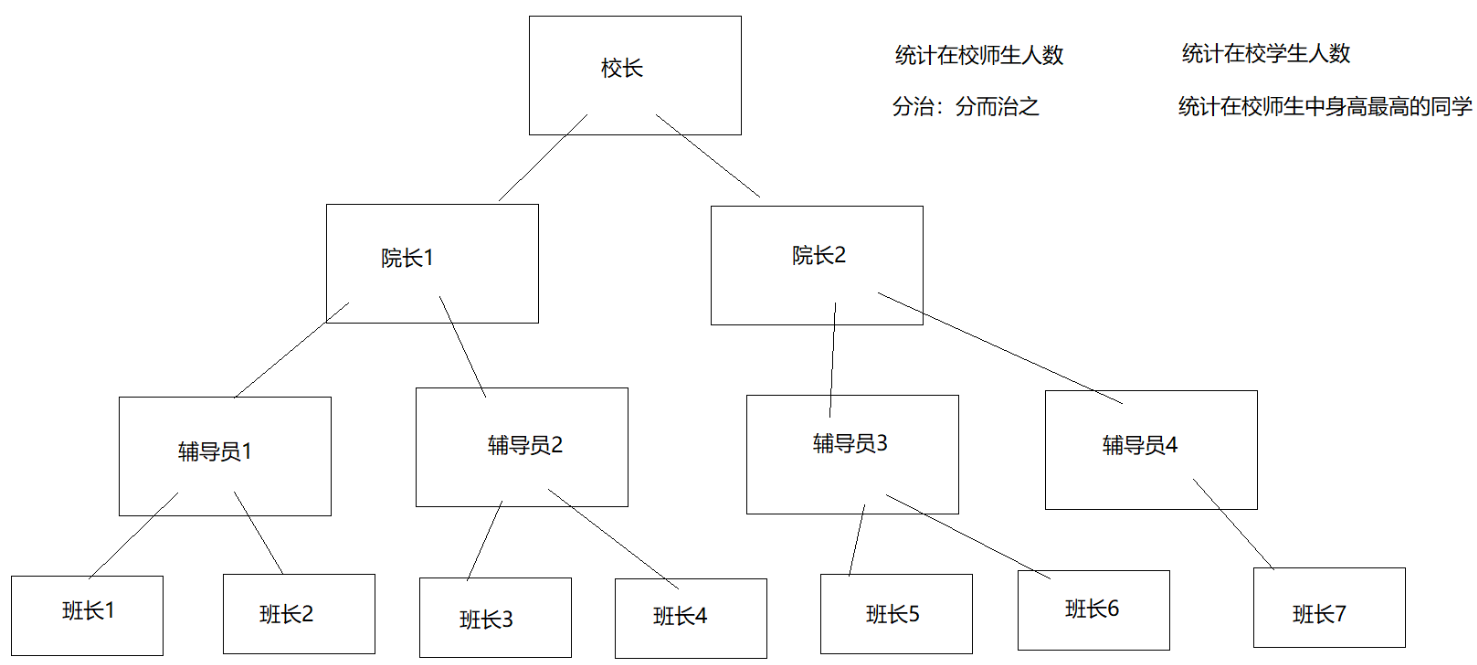

4 计算节点个数

4.1 统计二叉树的节点总数

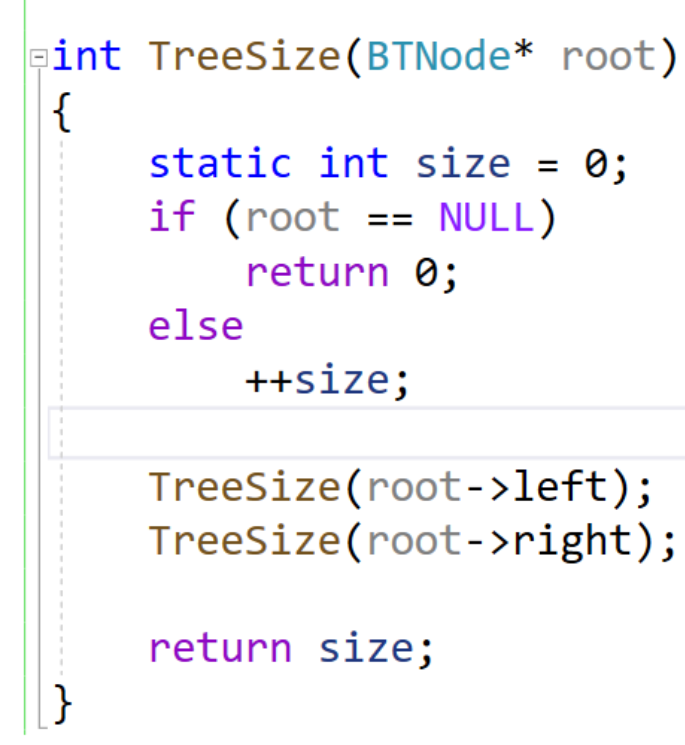

错误代码:

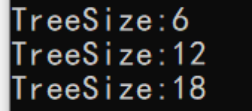

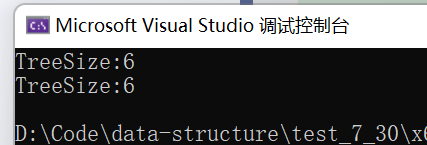

运行结果:

因为在这个过程中,局部静态,初始化0,只会被执行一次,下一次调用的时候,就不能为0了,会在之前的结果上面累加。所以,不可以用静态问题解决。

所以:

//正确 求个数

int TreeSize(BT* root)

{return root == NULL ? 0 :TreeSize(root->left) + TreeSize(root->right) + 1;

}int main()

{BT* root = CreatBinaryTree();printf("TreeSize:%d\n", TreeSize(root));printf("TreeSize:%d\n", TreeSize(root));return 0;

}

思路:

- 功能目标:计算二叉树中所有节点(包括根、内部节点、叶子节点)的总数量。

- 分解逻辑:

- 空树(

root == NULL)的节点数为 0; - 非空树的节点数 = 1(当前根节点) + 左子树的节点数 + 右子树的节点数。

- 空树(

4.2 统计二叉树的叶子节点数

//统计二叉树的叶子节点数

int TreeLeafSize(BT* root)

{if (root == NULL)return 0;if (root->left == NULL && root->right == NULL)return 1;return TreeLeafSize(root->left)+ TreeLeafSize(root->right);

}思路:

- 功能目标:计算二叉树中 “左右孩子均为空” 的节点(叶子节点)数量。

- 分解逻辑:

- 空树的叶子数为 0;

- 若当前节点是叶子(

left == NULL && right == NULL),则贡献 1 个叶子; - 非叶子节点的叶子数 = 左子树的叶子数 + 右子树的叶子数(当前节点不贡献叶子)。

4.3 计算二叉树的高度

//计算二叉树的高度

int TreeHeight(BT* root)

{if (root == NULL)return 0;int leftHeight = TreeHeight(root->left);int rightHeight = TreeHeight(root->right);return leftHeight > rightHeight ?leftHeight + 1 : rightHeight + 1;

}思路:

- 功能目标:计算二叉树的最大深度(从根到最远叶子节点的边数 + 1,或节点层数)。

- 分解逻辑:

- 空树的高度为 0;

- 非空树的高度 = 1(当前节点所在层) + 左右子树中较高者的高度(取最大值保证是 “最远叶子”)。

这是「递归的核心」:把当前节点的左、右子树当成独立的小树,分别计算它们的高度。

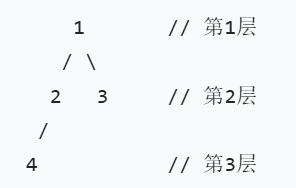

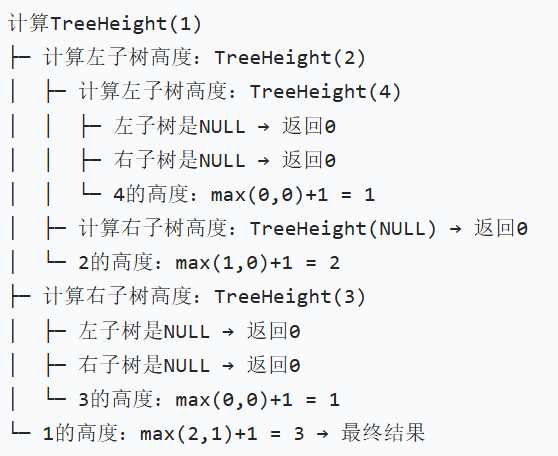

以示例树为例:

- 计算根节点 1 的左子树(节点 2)的高度:

- 节点 2 的左子树是节点 4,节点 4 的左右子树都是

NULL - 所以

TreeHeight(节点4)的结果是 1(自身 1 层 + 左右子树高度 0) - 因此

TreeHeight(节点2)= 1(自身) +TreeHeight(节点4)(1) = 2

- 节点 2 的左子树是节点 4,节点 4 的左右子树都是

- 计算根节点 1 的右子树(节点 3)的高度:

- 节点 3 的左右子树都是

NULL - 所以

TreeHeight(节点3)= 1(自身 1 层 + 左右子树高度 0)

- 节点 3 的左右子树都是

计算当前节点的高度

![]()

- 逻辑:当前节点的高度 = 自身这一层(+1) + 左右子树中「更高的那个子树的高度」

- 为什么取最大值?因为高度要算「最远」的叶子节点,所以选更高的一边。

以示例树为例:

- 根节点 1 的左子树高度是 2(节点 2 的高度),右子树高度是 1(节点 3 的高度)

- 取最大值 2,加 1(自身层),得到 3 → 这就是整棵树的高度

return leftHeight > rightHeight ? leftHeight + 1 : rightHeight + 1;

这是三目运算符,等价于下面的 if-else 逻辑:

if (leftHeight > rightHeight) {// 左子树更高,当前节点高度 = 左子树高度 + 自身这一层return leftHeight + 1;

} else {// 右子树更高(或相等),当前节点高度 = 右子树高度 + 自身这一层return rightHeight + 1;

}

这句代码的作用是 ——在左右子树中选更高的那个高度,再加上当前节点自己这一层,就是当前节点的高度。

为什么要加 1?

"+1" 是因为当前节点自身也算一层。

比如:

- 如果一个节点的左子树高度是 2(意味着左子树有 2 层),右子树高度是 1

- 那么从当前节点往下数,最深能到左子树的第 2 层,加上当前节点自己这一层,总高度就是 2 + 1 = 3

想象你站在一棵二叉树的某个节点上,想知道从这个节点到它下方最深的叶子有多少层(这就是该节点的 "高度")。

- 你左边有一棵子树,高度是

leftHeight(比如 3 层) - 你右边有一棵子树,高度是

rightHeight(比如 2 层) - 那么你所在位置的高度 = 你自己这一层(+1) + 左右子树中更高的那个高度(选左边的 3 层)

- 结果就是:3 + 1 = 4 层

所以:

总结

这三个函数的编写思路高度统一:

- 利用二叉树的递归结构,将整体问题拆解为 “根节点处理”+“左右子树递归处理”;

- 明确空节点的边界条件,确保递归终止;

- 根据不同统计目标(节点总数 / 叶子数 / 高度),设计 “当前节点贡献值” 与 “子树结果” 的组合方式(累加 / 条件判断 / 取最大值)。

这种思路既符合二叉树的结构特性,又使代码简洁易懂,充分体现了递归在处理树结构问题时的优势。

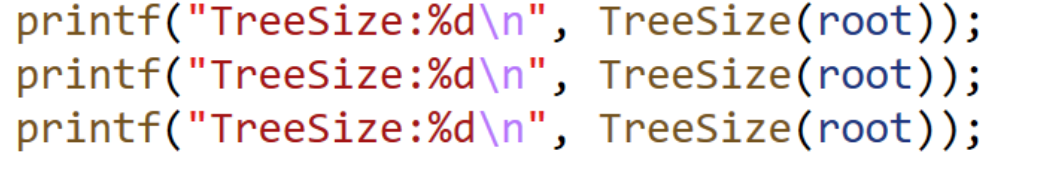

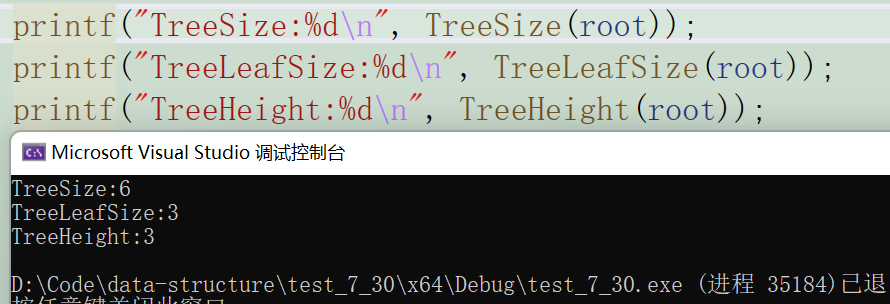

运行一下:

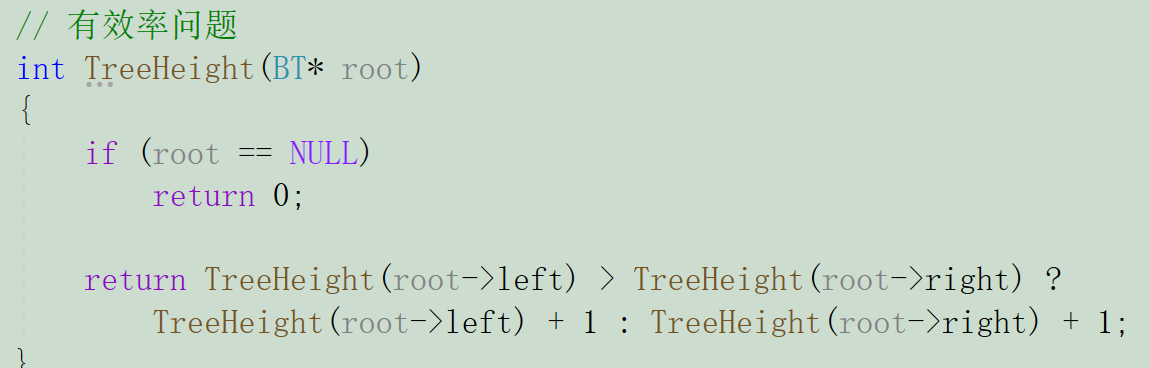

注意:

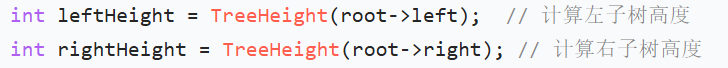

不要

这样写,因为这段代码确实存在严重的效率问题,核心原因是对同一子树进行了冗余的递归计算,导致时间复杂度呈指数级增长,尤其在处理深度较大的树时,效率会极其低下。通过引入临时变量存储中间结果,可以彻底解决这个问题。

我们通过具体分析来理解:

问题根源:重复计算同一子树

假设我们要计算某个节点的高度,这段代码的执行逻辑是:

- 先调用

TreeHeight(root->left)计算左子树高度(记为 A); - 再调用

TreeHeight(root->right)计算右子树高度(记为 B); - 比较 A 和 B 的大小后,如果 A 更大,会再次调用

TreeHeight(root->left)(又算一次 A),然后 + 1 返回;

同理,如果 B 更大,会再次调用TreeHeight(root->right)(又算一次 B),然后 + 1 返回。

也就是说,左子树或右子树会被计算 2 次(一次用于比较,一次用于最终结果)。

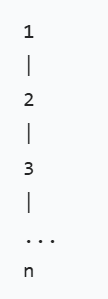

对效率的影响:呈指数级放大

以一棵简单的左斜树(每个节点只有左子树)为例:

计算根节点 1 的高度时:

- 正常逻辑(用临时变量):左子树只需计算 1 次,总递归次数为

n; - 这段代码:左子树会被计算 2 次,而每个左子树的计算又会导致其下一层左子树被计算 2 次,最终总递归次数为

2^n(指数级增长)。

当树的深度为 20 时,2^20约为 100 万次计算,而正常逻辑只需 20 次,效率差距悬殊。

所以用leftHeight和rightHeight存储子树高度,避免重复调用TreeHeight(如果直接写max(TreeHeight(left), TreeHeight(right)),会导致同一子树被计算两次,效率低)。