大模型的开发应用(二十):AIGC原理

这里写目录标题

- 0 前言

- 1 文生图

- 1.1 最简单的图像生成模型

- 1.2 DALL·E 2

- 2 Stable Diffusion

- 2.1 核心模块组成

- 2.2 文生图工作流程详解

- 2.3 图生图工作流程详解

- 2.4 不同的采样方式区别

- ⚙️ 一、采样方法的数学本质

- 🔬 二、主流采样方法分类与公式解析

- 📊 1. 基础确定性采样器(收敛型,没有随机噪声)

- 🎲 2. 随机性采样器(不收敛型)

- ⚡ 3. 高效多步采样器(平衡型)

- ⚠️ 4. 淘汰或不推荐采样器

- 📊 三、关键参数对采样效果的影响

- 💎 四、总结:选择建议与典型场景

- 2.5 与 DALL·E 2 的结构对比

- 2.6 设计优势与局限

- 2.7 关于 Stable Diffusion 本地部署

- 2.7 总结

0 前言

上篇文章,我们介绍了AIGC的先修知识,介绍了 ViT、CLIP、VAE 和 Diffusion,这篇文章是在这些个模型的基础上,介绍图像生成模型(包括文生图和图生图),本文将重点介绍 Stable Diffusion 的原理。

1 文生图

1.1 最简单的图像生成模型

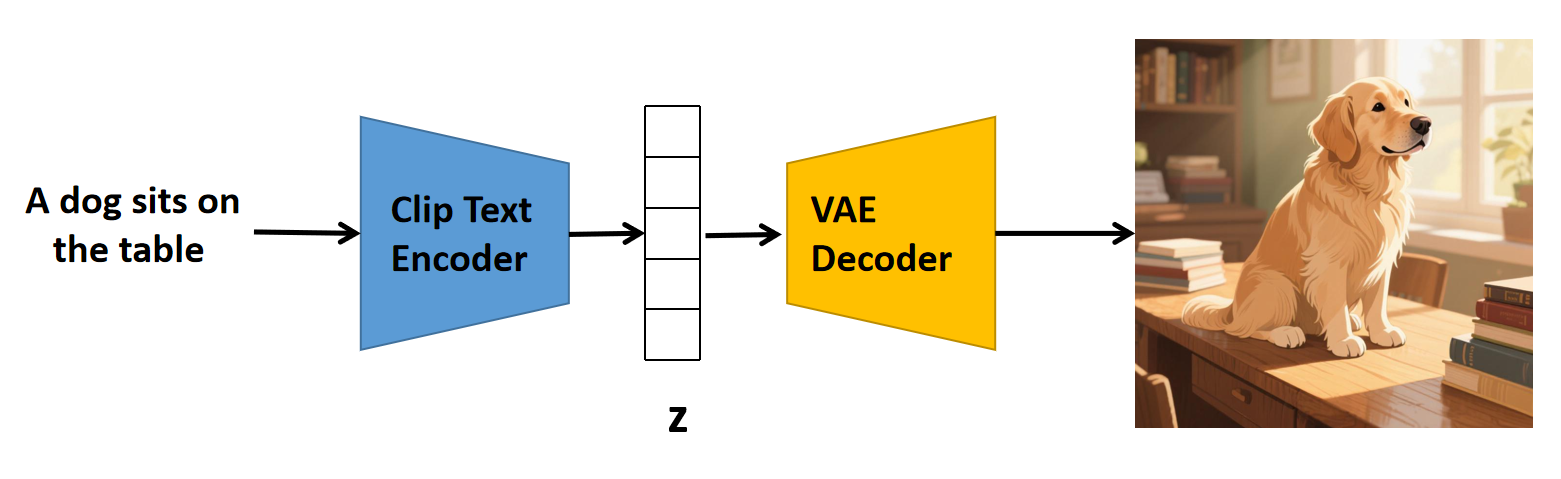

VAE 的解码器具有图像生成的功能,但是它需要一个潜空间(Latent Space)向量,如果这个向量能体现输入的文本特征,那么就可以根据这个向量生成图像。此时我们很容易想到文本特征提取器,例如最基础的 Bert,不过这里用 CLIP 中的文本编码器比较合适,因为它提取的特征和图像特征对齐了,也就是说,CLIP 的文本编码器输出的文本特征,可以认为是某张图像的特征,只不过这张图象暂时还没有,需要我们生成。

好的,现在我们可以搭建最简单的文生图模型了,架构如下图所示:

上面的理论模型还是有点问题的,因为 CLIP 的文本编码器输出的特征向量,它并不是某张图片的特征向量,只是两个向量在相同的分量上能同时取得最大值。这个架构只是为了方便理解后续模型用的,没有人真的这么用(或许有,只是我不知道而已),当然,也有可能经过一定的训练后,CLIP的文本编码器也能输出相关图像的特征。

1.2 DALL·E 2

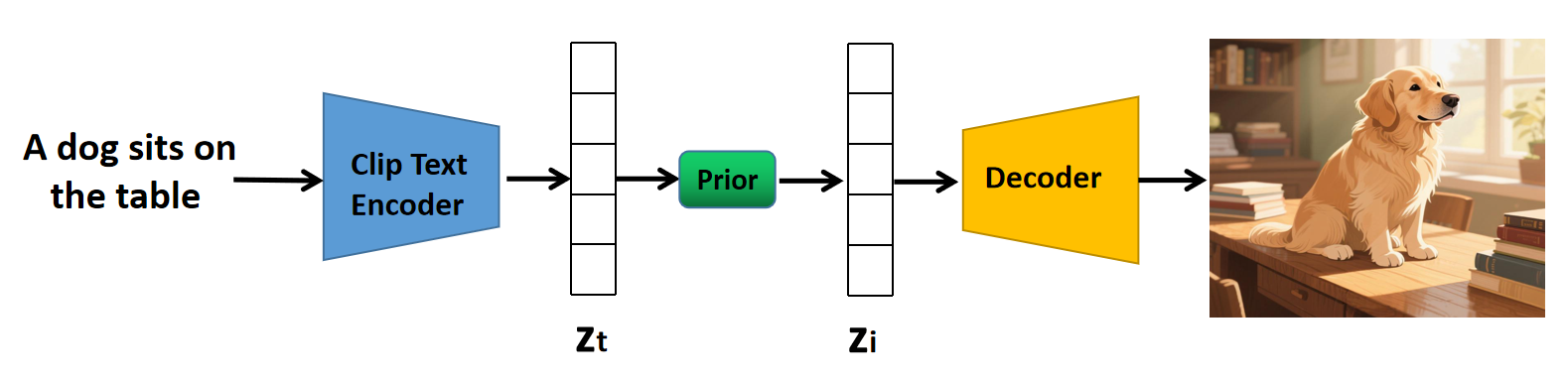

CLIP 的文本编码器与图像编码器,输出的特征向量长度是相同的,并且两者强相关,那么是否可以增加一个转换模型,把文本特征向量转换成图像特征向量?DALL·E 2 模型就是这个 idea 的具体实现。

图中,ZtZ_tZt 是从文本中提取的特征,将其输入到 Prior 模块(也称为先验模块)后,得到 ZiZ_iZi,它是文本所对应的图像的特征(只是这张图像未必存在),也就是说,起转换作用的是这个先验模块。

Prior 模块也是通过扩散模型实现的,以随机高斯噪声为起点,用文本特征 ZtZ_tZt 作为条件引导去噪方向,最后得到对应的图像特征。训练的时候,需要把 “文本-图像” 对输入到 CLIP,得到文本特征和图像特征,然后按照训练扩散模型的方式进行训练。这里不做具体展开,只需要知道 Prior 是干什么用的就行了。

训练完 Prior 后,还需要训练 Decoder。训练时使用 CLIP 的图像特征提取器,输入原始图像得到特征,然后将特征输入到 Decoder 得到生成图,计算生成图与原始图的损失函数,进而更新 Decoder 中的参数,训练时同样是冻结 CLIP 的参数。

注意,DALL·E 2 模型的 Decoder,不是 VAE 的 Decoder,而是基于扩散模型的解码器,因为 DALL·E 2 模型并非我们要掌握的重点,所以只需要知道 DALL·E 2 模型的 Decoder 与 VAE 的 Decoder 完成了相同的功能就行。

2 Stable Diffusion

Stable Diffusion(SD)是一种基于潜在扩散模型(Latent Diffusion Model, LDM) 的文本到图像生成架构,其核心设计通过将高维像素空间压缩到低维潜空间,显著降低了计算复杂度。以下是其详细结构及工作流程:

2.1 核心模块组成

Stable Diffusion 包含三个核心模块,协同完成从文本到图像的生成过程:

-

CLIP 文本编码器(Text Encoder)

- 功能:将输入的自然语言描述(Prompt)转换为语义向量(Text Embedding)。

- 实现:使用预训练的 CLIP 模型的文本编码部分,输出维度为

[B, K, E](B为批大小,K为最大文本长度,E为嵌入维度)。 - 作用:提供生成图像的语义指导条件。

-

U-Net 扩散网络(Diffusion Model)

- 功能:在潜空间执行迭代去噪,生成包含语义信息的潜变量。

- 结构:

- Encoder-Decoder 架构:包含下采样(压缩特征)和上采样(恢复细节)层。

- 条件注入机制:

- 时间步嵌入(Timestep Embedding):控制不同去噪阶段的强度。

- 空间变换器(Spatial Transformer):通过交叉注意力(Cross-Attention)将文本嵌入与图像特征融合。其中,图像特征作为 Query,文本嵌入作为 Key/Value,实现图文语义对齐。

- 跳跃连接(Skip Connections):保留底层细节,避免信息丢失。

- 输入/输出:输入为带噪潜变量(维度

[B, Z, H/8, W/8]),输出为去噪后的潜变量(同维度)。

-

变分自编码器(VAE)

- 编码器(Encoder):将原始图像(如

512×512×3)压缩到低维潜空间(如64×64×4),降维至 1/8 分辨率。 - 解码器(Decoder):将去噪后的潜变量解码为像素级图像(如

512×512×3)。 - 意义:大幅减少扩散过程的计算量(潜空间比像素空间小 64 倍)。

- 编码器(Encoder):将原始图像(如

2.2 文生图工作流程详解

Stable Diffusion 的生成过程分为三个阶段(文生图):

-

文本编码(Text Encoding)

- 输入提示词(如 “a cat on a sofa”)经 CLIP 编码为语义向量 ztextz_{text}ztext。

-

潜空间扩散与去噪(Latent Diffusion)

- 初始化:从高斯噪声采样生成初始潜变量 xnoisex_{noise}xnoise(维度

64×64×4),它也是 xTx_TxT。 - 迭代去噪:

-

条件注入:U-Net 结合文本嵌入 ztextz_{text}ztext 和时间步信息,预测当前步的噪声 ϵθ(xt,t,ztext)\epsilon_\theta(x_t, t, z_{text})ϵθ(xt,t,ztext)。

-

去噪更新:通过采样器(如 DDIM、PLMS)逐步更新潜变量,公式简化如下:

xt−1=1αt(xt−1−αt1−αˉtϵθ(xt,t,ztext))+σtzx_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( x_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(x_t, t, z_{text}) \right) + \sigma_t zxt−1=αt1(xt−1−αˉt1−αtϵθ(xt,t,ztext))+σtz参数说明:

- xtx_txt:当前时间步 ttt 的带噪图像(潜变量)。

- ϵθ\epsilon_\thetaϵθ:U-Net 预测的噪声(模型输出)。

- αt\alpha_tαt:噪声调度参数,控制当前步的噪声强度(0<αt<10 < \alpha_t < 10<αt<1),由噪声调度策略计算得到,属于模型预配置的一部分。

- αˉt\bar{\alpha}_tαˉt:累积噪声调度参数,定义为 αˉt=∏i=1tαi\bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^{t} \alpha_iαˉt=∏i=1tαi。

- σt\sigma_tσt:随机噪声的方差,通常取 σt=(1−αt)(1−αˉt−1)/(1−αˉt)\sigma_t = \sqrt{(1 - \alpha_t)(1 - \bar{\alpha}_{t-1})/(1 - \bar{\alpha}_t)}σt=(1−αt)(1−αˉt−1)/(1−αˉt),也可以取 1−αt\sqrt{1 - \alpha_t}1−αt。

- εθε_θεθ 为 U-Net 预测的噪声。

- zzz:标准高斯噪声 z∼N(0,I)z \sim \mathcal{N}(0, I)z∼N(0,I),引入随机性。

-

迭代次数:通常 20-50 步(远少于像素级扩散模型的 1000 步)。

-

- 初始化:从高斯噪声采样生成初始潜变量 xnoisex_{noise}xnoise(维度

-

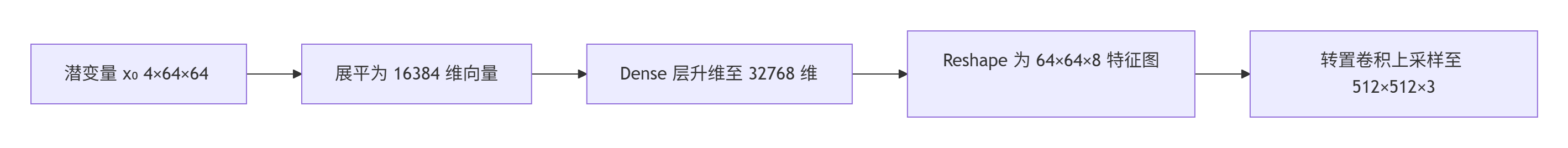

图像重建(Image Decoding)

- 去噪后的潜变量 x0x_0x0 输入 VAE Decoder,生成最终图像(512×512),过程为:将 x0x_0x0 展平成一位向量、全连接升维、重塑特征图为三维张量、转置卷积上采样。过程示意图如下:

- 过程示意图

2.3 图生图工作流程详解

在 Stable Diffusion 中,图生图(img2img)与文生图(txt2img)共享同一个 U-Net 模型和噪声调度参数 αt\alpha_tαt,但两者的输入初始化方式和部分参数逻辑存在差异。尽管模型和调度参数相同,两种模式在 输入构造 和 噪声强度控制 上存在显著区别。

图生图模式中,原图通过 VAE 编码器压缩为潜变量 z0z_0z0,根据重绘强度(如 0.3)计算 αˉt\bar{\alpha}_tαˉt:

αˉt=(1−s)2\bar{\alpha}_t=(1-s)^2αˉt=(1−s)2

sss 是重绘强度,s 越大,生成结果越偏离原图。若 s 为1,则xt\mathbf{x}_txt 完全服从标准正太分布,整个过程和文生图没差,若 s 为0,则完全保留原图(无噪声添加)。

接下来是生成混合噪声:

xt=αˉtx0+1−αˉtϵ,ϵ∼N(0,I)\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}, \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}) xt=αˉtx0+1−αˉtϵ,ϵ∼N(0,I)

xt\mathbf{x}_txt 就是输入到 U-Net 模型中的初始潜变量,迭代去噪的步数由用户指定,过程和文生图的时候一致。

重绘强度 s 的设置:若是微调图像细节(如修复面部、调色),则 0.2-0.4 ;若是风格转换(如照片转油画),则 0.5-0.7 ;若是创意重构(如更换主体内容),则 0.8~1.0。

2.4 不同的采样方式区别

所谓采样方式,指的是根据 xtx_{t}xt 得到 xt−1x_{t-1}xt−1 的方式,采样过程输出的最终潜变量是 x0x_0x0,将其输入到 VAE Decoder 用于图像解码。

Stable Diffusion 中的采样方法(Sampler)是控制图像生成过程中潜变量迭代更新策略的核心组件,其数学本质是通过数值求解扩散逆过程,逐步将带噪潜变量 ztz_tzt (即前面的xtx_{t}xt)更新为更去噪的状态 zt−1z_{t-1}zt−1(即前面的xt−1x_{t-1}xt−1)。以下是常见采样方法的分类、公式解析及特点对比:

⚙️ 一、采样方法的数学本质

所有采样方法均基于以下通用更新公式:

zt−1=1αt(zt−1−αt1−αˉtϵθ(zt,t))+σtϵz_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( z_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(z_t, t) \right) + \sigma_t \epsilon zt−1=αt1(zt−1−αˉt1−αtϵθ(zt,t))+σtϵ

- ϵθ(zt,t)\epsilon_\theta(z_t, t)ϵθ(zt,t): U-Net 预测的噪声残差(受时间步 ttt 和文本条件控制)

- αt,αˉt\alpha_t, \bar{\alpha}_tαt,αˉt: 噪声调度器定义的信号保留系数 αˉt=∏i=1tαi\bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^t \alpha_iαˉt=∏i=1tαi

- σt\sigma_tσt: 随机噪声缩放因子

- ϵ\epsilonϵ: 额外高斯噪声(仅随机性采样器添加)

不同采样器的差异体现在:

- 噪声预测的利用方式(如一阶/二阶近似);

- 是否注入随机噪声 ϵ\epsilonϵ(决定收敛性);

- 历史步长的参考数量(如单步/多步优化)。

🔬 二、主流采样方法分类与公式解析

📊 1. 基础确定性采样器(收敛型,没有随机噪声)

| 采样器 | 公式特点 | 优势 | 局限 |

|---|---|---|---|

| Euler | 一阶更新:仅用当前步噪声预测,zt−1=f(zt,ϵθ)z_{t-1} = f(z_t, \epsilon_\theta)zt−1=f(zt,ϵθ) | 速度最快,20-30步可收敛 | 细节精度较低,高步数易过拟合 |

| Heun | 二阶校正:需两次噪声预测,zt−1=zt−1αt(1−αt)(12ϵθ(zt,t)+12ϵθ(zt−12,t−1))z_{t-1} = z_t - \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} (1-\alpha_t) \left( \frac{1}{2}\epsilon_\theta(z_t,t) + \frac{1}{2}\epsilon_\theta(z_{t-\frac{1}{2}},t-1) \right)zt−1=zt−αt1(1−αt)(21ϵθ(zt,t)+21ϵθ(zt−21,t−1)) | 精度更高,减少伪影 | 速度慢2倍,显存消耗大 |

| DDIM | 非马尔可夫过程:支持跳跃更新,zt−1=αˉt−1(zt−1−αˉtϵθαˉt)+1−αˉt−1ϵθz_{t-1} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}} \left( \frac{z_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t} \epsilon_\theta}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}} \right) + \sqrt{1-\bar{\alpha}_{t-1}} \epsilon_\thetazt−1=αˉt−1(αˉtzt−1−αˉtϵθ)+1−αˉt−1ϵθ | 10-15步生成可用图像,适合快速草图 | 高步数下细节不足 |

🎲 2. 随机性采样器(不收敛型)

| 采样器 | 公式特点 | 优势 | 局限 |

|---|---|---|---|

| Euler a | 添加随机噪声:zt−1=Euler公式+σtϵz_{t-1} = \text{Euler公式} + \sigma_t \epsilonzt−1=Euler公式+σtϵ | 多样性高,适合创意生成 | 结果不可复现,可能扭曲细节 |

| DPM++ SDE Karras | 结合随机微分方程:zt−1=DPM++基础+σtϵz_{t-1} = \text{DPM++基础} + \sigma_t \epsilonzt−1=DPM++基础+σtϵ | 细节丰富,写实质感强 | 需30-40步,速度慢 |

⚡ 3. 高效多步采样器(平衡型)

| 采样器 | 公式特点 | 优势 | 局限 |

|---|---|---|---|

| DPM++ 2M Karras | 二阶多步法:引入预测器-校正器,参考历史步长优化更新 | 速度-质量平衡最佳,20-30步即可高质量收敛 | 对动漫风格可能过度锐化 |

| UniPC | 统一预测校正器:zt−1=BH2变体z_{t-1} = \text{BH2变体}zt−1=BH2变体,支持低阶最终采样 | 5-10步生成高质量图像,速度最快 | 高分辨率需选uniform skip type |

⚠️ 4. 淘汰或不推荐采样器

- PLMS:早期替代DDIM,稳定性差,易产生色块;

- DPM fast:步数<20时可用,但质量不可控;

- DPM adaptive:无视用户步数设置,耗时长且结果不稳定。

📊 三、关键参数对采样效果的影响

- 随机噪声注入(σtϵ\sigma_t \epsilonσtϵ):

- 收敛性:若 σt=0\sigma_t = 0σt=0(如Euler、DPM++ 2M),结果可复现;若 σt>0\sigma_t > 0σt>0(如Euler a),结果随机。

- 噪声调度器:

- Karras调度:优化后期降噪梯度,减少高步数下的伪影(如DPM++ 2M Karras)。

- 阶数(Order):

- 二阶(2M):平衡速度与精度;三阶(3M):细节更精细但需>30步+低CFG(≤7)。

💎 四、总结:选择建议与典型场景

| 需求场景 | 推荐采样器 | 步数 | 关键特性 |

|---|---|---|---|

| 通用高质量 | DPM++ 2M Karras | 20-30 | 收敛快、细节适中,综合最优 |

| 极致写实细节 | DPM++ SDE Karras | 30-40 | 不收敛、细节丰富,适合人像/皮肤纹理 |

| 效率优先(草图) | UniPC / DDIM | 5-15 | 极速生成,适合创意探索 |

| 多样性创意 | Euler a | 20-30 | 随机性强,适合角色设计/艺术创作 |

| 动画风格 | LMS Karras | 20-25 | 低饱和度、线条柔和,减少锐化瑕疵 |

操作技巧:

- 固定种子(Seed)时,收敛型采样器可复现结果,随机型需设 η=0\eta = 0η=0 抑制变化;

- 高分辨率(≥512×512)建议搭配 Karras 调度 或 UniPC uniform skip 避免细节异常[citation:8]。

采样器的本质是数值求解扩散逆过程的算法实现,通过调整更新策略平衡生成速度、质量与可控性,是连接扩散模型理论与工程落地的核心枢纽。

2.5 与 DALL·E 2 的结构对比

| 组件 | Stable Diffusion | DALL·E 2 |

|---|---|---|

| 扩散空间 | 潜空间(VAE 压缩) | 像素空间(直接生成) |

| 条件控制 | 文本嵌入注入 U-Net 交叉注意力 | 双重条件(文本嵌入+图像嵌入) |

| 先验模块 | 无 | 扩散先验(生成图像嵌入 Z_i) |

| 计算效率 | 高(潜空间维度低) | 低(像素空间计算量大) |

2.6 设计优势与局限

- 优势:

- 效率高:潜空间去噪用的是64×64的像素,相比于512×512,减少 64 倍计算量,支持消费级 GPU 生成 512px 图像。

- 扩展性强:模块化设计支持图生图(Img2Img)、图像修复(Inpainting)等任务。

- 局限:

- 细节损失:VAE 压缩可能导致高频细节模糊。

- 属性绑定问题:复杂提示中物体属性易错位(如“红球在蓝盒子上”可能颜色颠倒)。

2.7 关于 Stable Diffusion 本地部署

看这篇文章。

2.7 总结

Stable Diffusion 的核心创新在于 “潜空间扩散”,通过 VAE 压缩、CLIP 语义引导和 U-Net 条件去噪,实现了高效且可控的图像生成。其模块化架构为后续扩展(如 ControlNet)奠定了基础,成为开源社区最广泛应用的文生图模型之一。