NY182NY183美光固态颗粒NY186NY188

NY182NY183美光固态颗粒NY186NY188

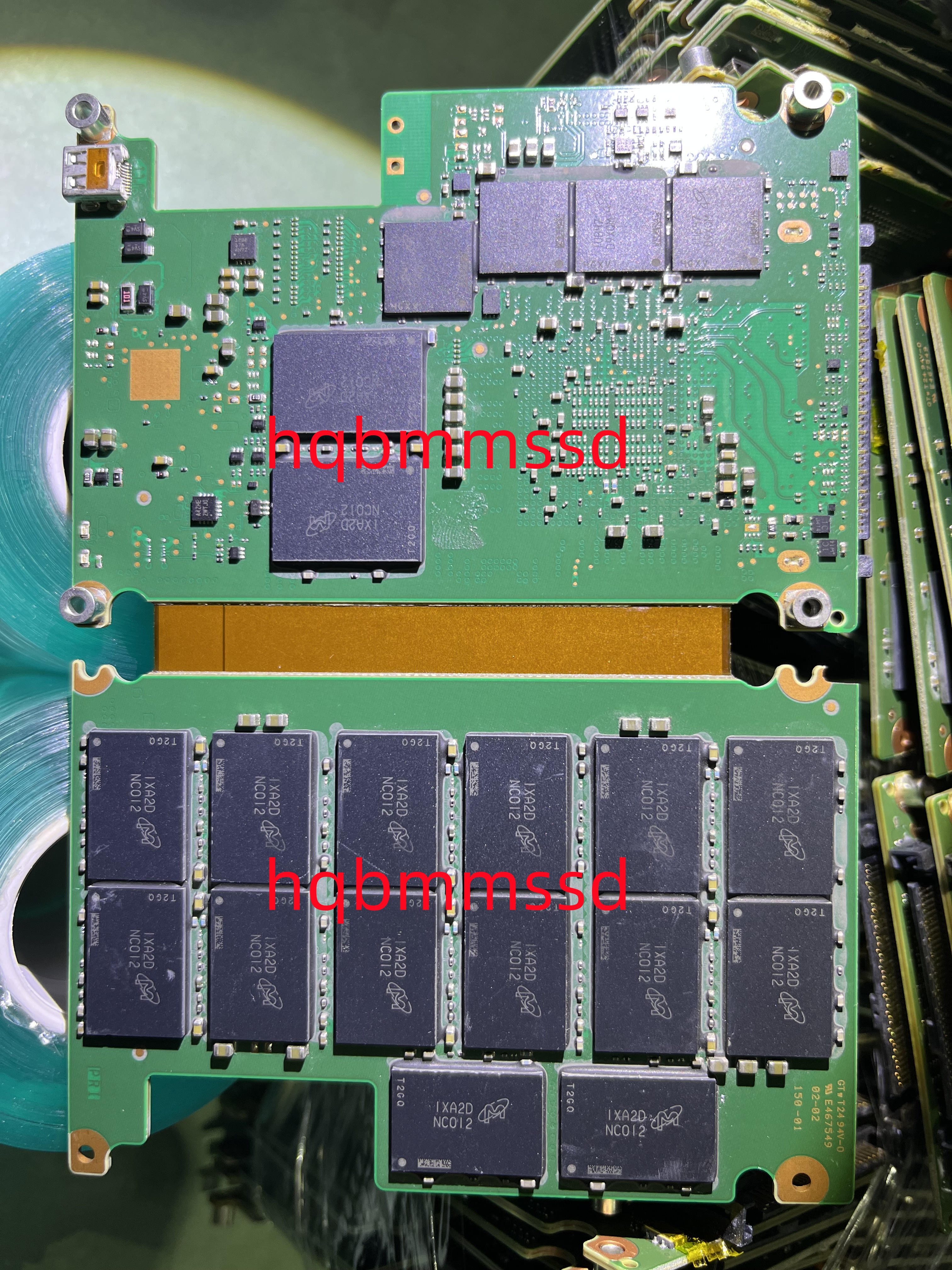

在存储技术的竞技场上,美光科技(Micron)始终扮演着革新者的角色。其NY系列固态颗粒凭借前沿的3D NAND架构和精准的工艺控制,成为企业级存储和数据中心的关键支柱。本文将围绕NY182、NY183、NY186、NY188等型号展开多维解析,从技术内核到应用实践,为不同领域的专业人士提供深度洞察。

技术架构:层叠之间的性能革命

美光NY系列的核心竞争力源于垂直堆叠的3D NAND技术。以NY186为例,其采用232层TLC(Triple-Level Cell)设计,相当于将存储单元从“平房”升级为“摩天大楼”,单颗芯片容量提升至8Tb(1TB),同时保持CMOS工艺的低功耗特性。与早期20nm工艺的MLC颗粒相比,这种设计在相同物理空间内实现了3倍数据密度跃升,但通过自研算法优化,耐久性仍接近传统MLC水平。

主控协同设计是另一大亮点。美光为NY188搭载12nm制程主控芯片,支持PCIe Gen4 x4接口,顺序读取速度突破7GB/s——相当于1秒内传输一部4K电影。这种“硬件+软件”全链路优化模式,如同定制西装般贴合性能需求,尤其在垃圾回收(GC)效率上比第三方拼装方案提升30%以上。

产品对比:企业级存储的精准匹配

横向对比NY182与NY183,二者虽同属232层堆叠技术,但定位差异显著:

-

NY182 侧重高IOPS(每秒输入输出操作数),适合金融交易系统等低延迟场景,其4K随机读写性能可达150K IOPS,相当于同时处理10万次信用卡交易请求;

-

NY183 则强化顺序读写带宽,7.2GB/s的持续传输能力使其成为视频渲染服务器的理想选择,处理8K RAW素材时比上代产品节省40%时间。

而NY186与NY188的博弈体现在能效比上。前者采用动态电压调节技术,待机功耗低至5mW,适合边缘计算设备;后者则通过热管理优化,在满负载运行时温度较竞品低15℃,保障数据中心7×24小时稳定运行。

行业分析:技术演进与市场博弈

当前存储市场正经历从TLC向QLC的过渡,但美光在NY系列中坚持TLC路线,实为平衡成本与可靠性的战略选择。以NY188为例,其232层TLC颗粒的每GB成本已接近QLC,但擦写寿命仍保持3000次以上,远超市面QLC颗粒的1000次标准——这对需要频繁写入的AI训练场景至关重要。

另一趋势是定制化解决方案的崛起。美光针对超大规模数据中心推出HSA28NQ473等型号,通过将NY186颗粒与专用主控绑定,实现存储池化管理,使亚马逊AWS等客户能根据负载动态分配资源,硬件利用率提升25%。

用户指南:选型决策树

面对不同应用场景,可遵循以下决策路径:

-

高频交易系统:优先选择NY182,其亚毫秒级延迟能确保订单执行速度;

-

医疗影像存储:NY183的大文件吞吐优势可加速CT扫描数据归档;

-

物联网终端:NY186的低功耗特性适配野外监测设备;

-

云服务备份:NY188的高耐久性适合每日增量备份策略。

实际部署时需注意:采用FBGA封装的NY182/NY183更适合空间受限的嵌入式设备,而BGA封装的NY186/NY188则便于服务器主板高密度布局。

趋势预测:下一站技术高地

基于美光技术路线图,NY系列未来可能呈现三大突破:

-

堆叠层数竞赛:300+层NAND预计2026年量产,单芯片容量或突破8TB,使全闪存阵列成本降至HDD水平;

-

存算一体架构:NY188后续型号可能集成近存计算单元,直接在执行数据库查询时减少80%数据搬运能耗;

-

量子隧穿技术:实验室阶段的3D Xpoint替代方案,有望将延迟压缩至纳秒级,重塑内存-存储层级。

对于科技从业者而言,理解这些趋势将帮助预判五年内的存储技术拐点。当行业还在讨论QLC普及时,美光可能已通过TLC的持续精进,重新定义高性能存储的边界。

(注:本文技术参数及预测基于公开资料整理,实际产品表现可能因系统环境差异而变动。)