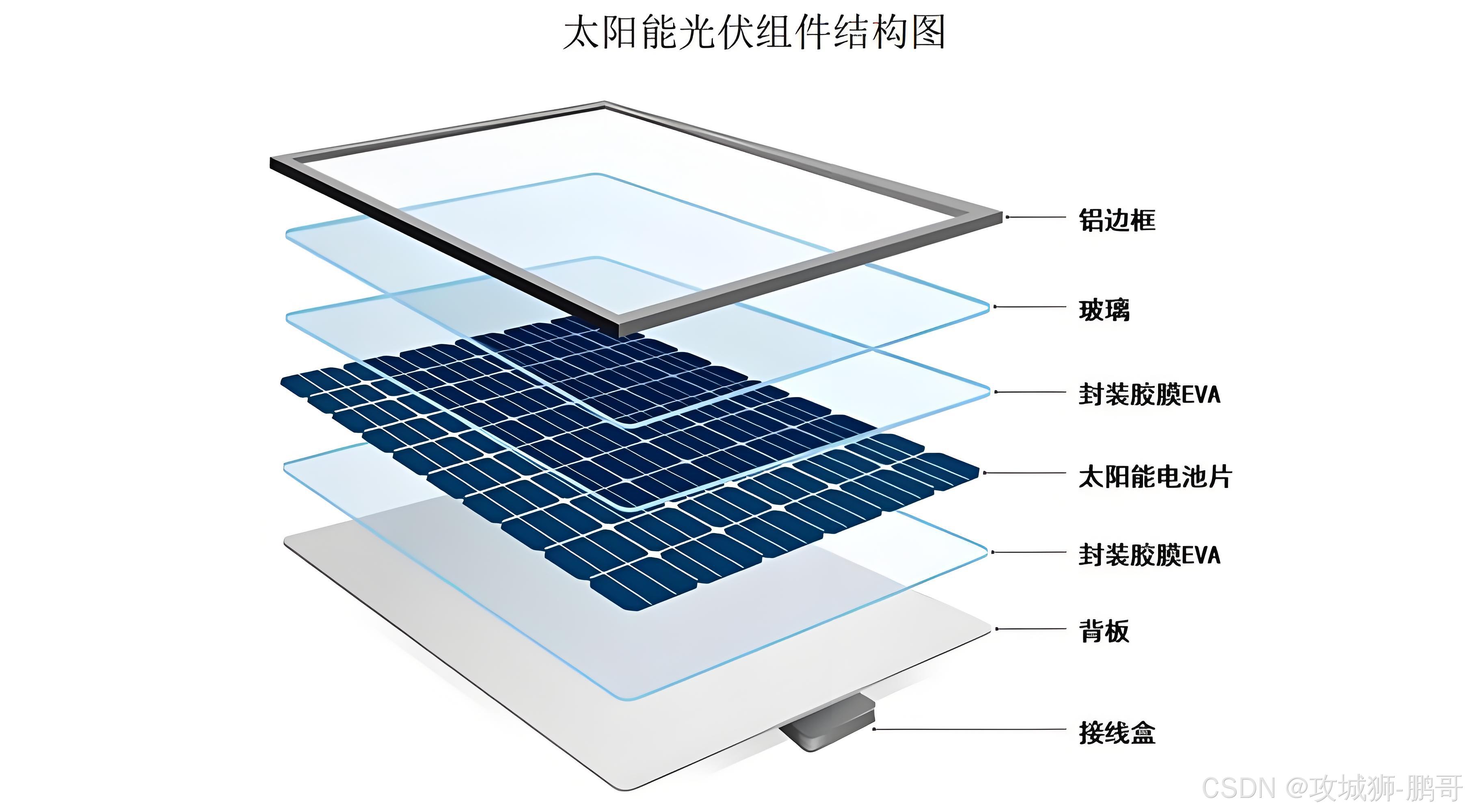

太阳能板结构及发电原理与输出特性分析——以杭州 5V 太阳能板为例

一、太阳能板结构分析及各层作用

太阳能板(光伏组件)通常由以下多层结构组成,各层的作用及材质如下:

作用:保护内部电池片,透光并承受外部机械应力(如风雨、沙尘),同时具备抗紫外线老化能力。

材质:低铁钢化玻璃(透光率>90%),厚度 3-4mm,表面经减反射处理(AR 涂层)以减少光反射损失,边缘密封防止水汽侵入。

2. EVA 胶膜(Ethylene-Vinyl Acetate)

作用:封装电池片,将玻璃、电池片、背板粘结为一体,提供机械支撑和绝缘保护,同时缓冲外部冲击。

材质:透明 EVA 薄膜(厚度 0.3-0.5mm),具有高透光率、耐候性和抗黄变特性,加热固化后形成稳定胶体。

3. 太阳能电池片(Solar Cell)

作用:核心发电单元,通过光伏效应将光能转化为电能。

材质:单晶硅 / 多晶硅 / 薄膜(如碲化镉、铜铟镓硒)半导体材料,表面刻制栅线电极以收集电流。常见单晶硅电池效率约 22%-26%,多晶硅约 18%-22%。

4. 背板(Backsheet)

作用:保护电池片背面,绝缘、防水、防潮、抗紫外线,防止外部环境(如湿度、温度)对电池片的侵蚀。

材质:三层复合结构(如 PET / 铝箔 / PET),或耐候性更佳的氟塑料(如 TPT、TPE),厚度 0.2-0.3mm。

5. 边框(Frame)

作用:加固组件边缘,提供机械支撑,便于安装和固定。

材质:铝合金型材(表面阳极氧化处理),轻便且耐腐蚀,边角配备橡胶密封件防止水汽渗入。

6. 接线盒(Junction Box)

作用:连接电池片串联 / 并联电路,导出电能并保护内部线路,内置旁路二极管防止热斑效应。

材质:ABS 或 PC 塑料(耐高温、绝缘),内部导线为镀锡铜线,二极管为硅基半导体器件。

二、发电功能原理(光伏效应)

光子吸收:太阳光(光子)照射到半导体电池片时,能量高于禁带宽度(约 1.1eV,硅材料)的光子被吸收,激发电子从价带跃迁到导带,产生电子 - 空穴对。

电荷分离:电池片内的 PN 结(P 型和 N 型半导体界面)形成内建电场,电子被推向 N 区,空穴被推向 P 区,形成电势差。

电流产生:外接负载时,电子从 N 区经导线流向 P 区(外部电路),形成电流;空穴在 P 区聚集,通过电极收集,完成电能输出。

能量转换:单个电池片电压约 0.5-0.6V(硅基),通过串联多个电池片(如 36 片串联形成 18V 组件)提升输出电压,并联增加电流。

三、输出电压与温度、光照强度的关系

1. 电压与光照强度(Irradiance, G)的关系

开路电压(Voc):随光照强度增加而近似对数增长,公式为:

$

V_{oc} = \frac{n k T}{q} \ln\left(\frac{G}{G_{STC}} \cdot \frac{T_{STC}}{T} + 1\right)

$

其中, G S T C = 1000 W/m 2 G_{STC}=1000\,\text{W/m}^2 GSTC=1000W/m2, T S T C = 2 5 ∘ C T_{STC}=25^\circ\text{C} TSTC=25∘C, n n n为理想因子, k k k为玻尔兹曼常数, q q q为电子电荷。

特性:低光照下(如 G < 200 W/m 2 G < 200\,\text{W/m}^2 G<200W/m2), V o c V_{oc} Voc随 G G G增加显著上升;高光照下趋于饱和(斜率减小)。

工作电压(Vmp):在最大功率点处, V m p V_{mp}