零偏压石墨烯探测器赋能《Nature Communications》披露全等离子体太赫兹收发芯片新突破

01前沿摘要

本文发表于 Nature Communications,由瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)与Polariton Technologies AG联合研究团队完成(https://doi.org/10.1038/s41467-025-64926-6)。团队首次实现了全等离子体激元(all-plasmonic)的太赫兹无线通信系统,使用基于石墨烯的等离子体光电探测器与调制器,在285GHz载波频率下,实现了120Gbit/s的数据速率,传输距离达5米。该技术具备超宽频带(>350GHz)、高线性度、小尺寸、低成本等优势,有望突破当前无线通信的带宽瓶颈,为5G/6G及未来的高速无线光融合网络提供关键技术路径。

02困境

当今社会,光纤网络是当之无愧的信息高速公路主干道,其单根光纤的传输容量已可达数百Tbit/s量级。然而,无线通信——这一连接终端用户、填补“最后一公里”空白的关键技术——其容量却远远落后。

在无法铺设光纤的山区、岛屿或应急通信场景,我们迫切需要一种无线技术,既能提供超过100Gbit/s的极致速率,又能抵抗雨雪雾等恶劣天气的影响。

出路在何方? 答案是将无线通信的载波频率推向更高的太赫兹波段。

太赫兹波拥有巨大的可用带宽,是实现超高速通信的理想选择。然而,传统电子器件在生成和处理如此高频的信号时,面临着带宽窄、非线性、成本高且难以集成等根本性难题。

03破局

面对传统技术的瓶颈,研究团队另辟蹊径,将目光投向了等离子体激元——门利用光与金属表面电子相互作用,从而在纳米尺度上操控光波的前沿学科。

在此次研究中,团队设计并制备了两种核心芯片级器件:

1.等离子体光电探测器:作为发射机,它能将携带数据的光信号直接转换为太赫兹无线信号。

2.等离子体调制器:作为接收机,它能将接收到的太赫兹信号无缝地转换回光信号,注入光纤。

这些器件的尺寸仅为微米量级,比头发丝还要细小,但其性能却堪称强悍。研究表明,它们均具备超过350GHz的平坦频率响应,意味着在0-350GHz的广阔频带内,信号可以“无损”通过,从而实现了载波频率的按需灵活选择。

04实战

为验证这套全等离子体方案的可行性,研究人员在实验室中构建了一个完整的“光纤无线光纤”中继场景。

数据从一台光学发射机出发,首先在发射端被等离子体光电探测器转换为285GHz的太赫兹载波信号;随后,信号穿越5米的自由空间;在接收端,等离子体调制器精准地捕获太赫兹信号,并将其“翻译”回光域,最终由一台相干光接收机成功解码。

结果令人振奋:系统稳定实现了120Gbit/s的单偏振线路速率。这一速度,足以在1秒钟内传输约15部高清电影。

05深远意义

这项成果的意义远不止于破纪录的速度,其更深远的影响在于:

极致带宽:>350GHz的带宽为Tbit/s级通信奠定了硬件基础。

芯片集成:器件可与硅光技术兼容,为实现低成本、小型化的大规模生产提供了可能。

系统线性:等离子体器件的优异线性度,大大降低了信号处理的复杂度与功耗。

全天候运行:太赫兹通信相比自由空间光通信,对恶劣天气有更强的抵抗能力。

这意味着,未来我们不仅能在城市的微基站上看到它的身影,它更能应用于数据中心无线互联、偏远地区网络覆盖、应急通信以及未来空天地海一体化网络等关键场景。

06结语

“这项研究标志着我们向无线太比特每秒(Tbps)通信迈出了关键一步。”论文通讯作者之一Juerg Leuthold教授表示,“等离子体技术有望成为未来高速、低功耗、低成本无线通信的核心引擎。”

也许不久的将来,我们每个人的手机、家里的路由器,都会用上这项“等离子体太赫兹技术”。

到那时,“无线替代有线”将不再是一句口号。

Fig.1:等离子体-等离子体无线太赫兹桥接示意图

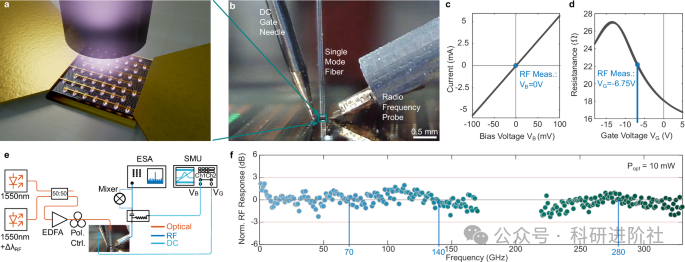

Fig.2:高速光电转换器:等离子体光电探测器特性

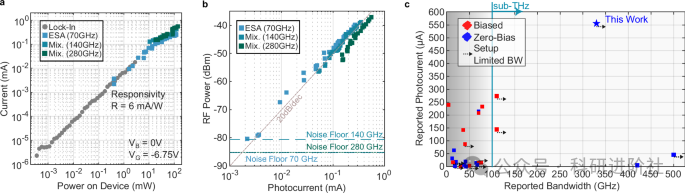

Fig.3:等离子体石墨烯光电探测器的直流光电流与射频功率生成

Fig.4:等离子体调制器特性

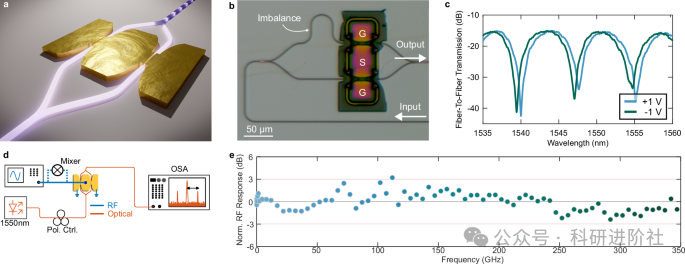

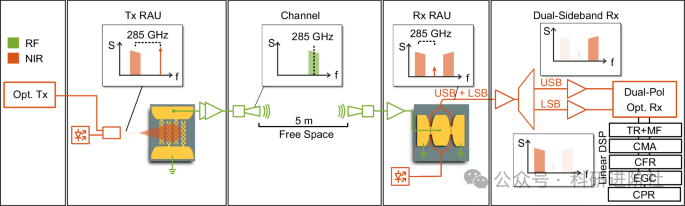

Fig.5:连接光发射机与光接收机的全等离子体无线数据传输实验装置示意图

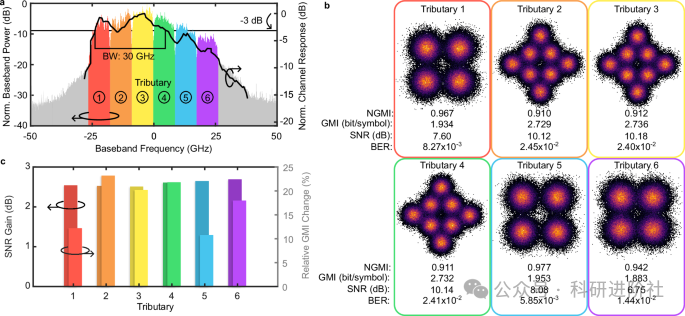

Fig.6:全等离子体无线传输系统性能分析

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!