从App时代到智能体时代,如何打破“三堵墙”

摘要与导读

Palantir的野心与困境,恰恰映射出智能体时代最核心的矛盾——我们既需要一个统一的“语义层”来实现全局协同,又无法在信任与主权缺失的背景下,轻易将它托付给任何单一平台。

你的手机里装有多少个App?

2024年的数据显示,中国智能手机用户平均安装的App数量达到70个。那么,为了完成一件事——比如安排一次旅行、组织一场会议——你平均需要在多少个App之间来回切换呢?

一项调研指出,我们每天真正深度使用的App约为9个。这也意味着,为了应对日常工作与生活,我们每天都必须在多个应用之间反复跳转、复制粘贴、传递信息。

随着智能体时代的到来,这样的操作模式将被彻底改写。未来,我们或许只需要对接一个智能体——它就像一个特种部队的指挥官,或一位无所不能的超级管家,不仅能理解你的意图,还能自主调用服务,在后台无缝协同各类资源,为你交付最终的结果。

而这,意味着几个根本性转变:

-

固定的App入口将消失,自然语言成为通用界面,手机、汽车、耳机等任何设备都能成为对话入口。原有一个个独立App的功能,将被拆分成可自由编排的API工具,供智能体调用。

-

智能手机的中心地位将被稀释,AI眼镜、智能车载系统等多元硬件将共同构成“处处皆入口”的新生态。

-

平台的价值核心将从供给侧的应用商店,转向需求侧的智能代理——能支撑智能体高效调度最佳服务的一方将成为新的赢家。

这也就不难理解,为什么前几天马斯克会预言“5年后传统手机和App将消失”。不过,要实现这个愿景,我们还得先打通面前的“三堵墙”:

设备墙——让手机、车机、家居之间的数据秒级同步,不再各说各话。

应用墙——让微信、美团、携程们愿意把“数据钥匙”交到用户手里,跨服务也能安全共享。

接口墙——把千万级 API 统一成智能体一看就会的“乐高积木”,随拿随用,不用每次都重新造轮子。

拆除这三道墙,是实现从“应用孤岛”向“智能体社会”演进的基础前提,更是将“一个智能体,管理一切”从口号变为现实的关键所在。

第一堵墙:设备间数据壁垒

要打破设备之间的数据壁垒,关键在于解决不同设备之间“语言不通”de 问题,实现协议的转换与数据的标准化。目前业界主要有三种主流思路:

一是部署协议融合引擎。这相当于在设备层之上设置一个“翻译中心”,通过多协议网关或边缘计算平台,将不同协议的数据转为统一格式。例如,有人物联网的USR-SH800平台就内置了上百种工业协议的解耦能力,有效解决了设备之间的沟通难题。

二是推行边缘计算分层架构。面对设备产生的大量数据,采用“端-边-云”三级处理架构。原始数据在边缘侧完成清洗、特征提取等预处理,再将结果同步至云端。这样做不仅极大减轻传输负担,还能实现毫秒级的本地响应,有效应对数据洪流和延迟挑战。

三是建立统一数据标准。在更上层的系统间,推动统一的数据模型和接口规范,比如工业领域广泛采用的OPC UA(开放平台通信统一架构)等国际标准,就是从根源上减少语义歧义,实现跨系统互联互通。

第二堵墙:应用间数据壁垒

跨App的“拆墙”行动,实际上已经开始了:

-

微信的“服务原子化”

今年3 月,有科技自媒体爆料微信在 AI 能力内测中展示“一句话调用半个互联网”的 Agent 能力:用户说一句“安排北京三日游”后,微信在 3 秒内就完成携程订房、故宫小程序购票、滴滴预约用车等全流程调度。其背后,是微信将平台 400 万个小程序拆成了可重组、可调度的“原子化服务”。

-

苹果iOS 18的“跨 App 调度”计划

去年6月的WWDC大会上,苹果公布了Siri的两项关键进化——“App内操作”与“屏幕感知”,旨在使其能够理解用户意图并自主执行跨应用的多步任务(如修图后发送微信并删除邮件)。不过,这一功能被推迟上线,具体发布时间尚未明确。

-

美团、携程的“API 旗舰店”

在微信的Agent 演示中,携程、美团已作为首批“原子化供应商”被微信官方调用;同期有行业媒体称二者已经将酒店、机票库存封装成标准 API,向大模型平台统一开放。这可能标志着这类平台企业正在主动拥抱开放生态,甘愿成为智能体可随时调用的“技能仓库”。

当然,打通数据孤岛不仅关乎数据流通效率,安全和隐私更是重中之重。目前业界主要有三类技术路径:

一是构建数据中台,通过集中采集、清洗、建模和管理来自不同系统的数据,形成统一的数据资产视图,并通过标准化的API提供服务。这是一种在企业内部打破数据孤岛的经典架构。

二是采用隐私增强技术,在涉及敏感数据的跨机构协作中,采用可信执行环境、安全多方计算等技术,实现数据“可用不可见”,确保原始数据不出本地即可完成联合计算。

三是依托区块链实现可控共享,通过不可篡改的分布式账本与智能合约,建立可审计、可追溯的数据授权与流转机制。

第三堵墙:接口连接障碍

除了数据和设备,功能接口的整合也同样关键。其核心在于将杂乱无章的API转化为智能体可无缝调用的标准化工具。目前主要有三类技术路径支持这一目标:

第一类是统一API网关。通过对功能相似但接口各异的服务进行封装与规整,大幅降低调度成本。例如开源框架LiteLLM,就通过兼容OpenAI接口的通用代理,让开发者用一个接口调用上百种大模型,同时集成负载均衡、成本监控等治理能力。

第二类是事件驱动架构。在复杂任务场景中,它以“发布-订阅”机制替代传统的直接调用。智能体只需向事件总线发布状态变化(如“订单已创建”),其他相关智能体便会自主触发后续操作,形成松耦合、高扩展的协同系统。

第三类是标准化函数调用。在智能体开发层面,遵循统一的调用规范是互操作的基础。例如OpenAI的函数调用就要求工具名称必须符合特定命名规则,这类约束保障了智能体之间能够正确理解与触发彼此能力。

►协同是关键

上述这些方案,在实践中往往被组合运用,它们共同构成了智能体社会高效运转的底层支撑体系。

需要指出的是,解决跨设备问题的统一数据标准、解决跨应用数据共享的数据中台方案,与Palantir的“本体”在理念与实践上既有所区别,又相互关联。它们分别从接口规范、数据聚合和语义统一等不同层面,推动着智能体协同生态的成熟。

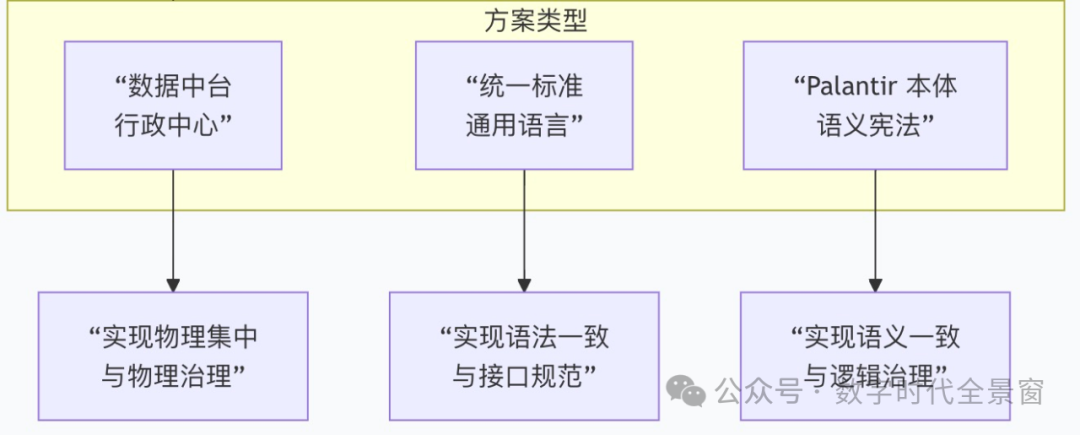

在数据整合的路径上,三种模式呈现出清晰的层次演进:

数据中台采取集中化架构,通过将异构系统的数据物理汇聚到统一仓库,实现数据的规模化治理;统一数据标准则致力于构建技术接口规范,在语法层面确立数据交换规则,但不介入业务语义的解释。

Palantir的“本体”方案则实现了更高维度的抽象——它不要求数据的物理迁移,而是通过构建虚拟的语义层,为每个业务实体建立精确的数字映射。这种模式将治理重点从技术语法提升至业务语义,直接定义“客户”“订单”等核心概念的本质属性与相互关系。

在理想状态下,三者共同构成一个从技术基础到业务认知的完整治理体系:

-

统一数据标准(语法基础):如同建立社会通行的“普通话”,定义数据交换的基本规则,确保信息在技术层面畅通无阻,是跨系统协作的基础。

-

数据中台(资源底层):如同系统化的“中央图书馆”,提供经过清洗与整合的数据资源,显著降低数据获取与使用的成本。

-

Palantir本体(语义核心):在标准与资源之上构建统一的业务语义层,精确定义业务概念与关联,赋予数据真正的业务灵魂,为智能决策与跨主体协同提供认知基础。

现实中,如果这三者不能协同配合,本体的实施就会面临巨大挑战:

如果只有统一标准而缺乏数据中台,本体将沦为“精致的空壳”。虽然能完美定义业务概念,但需要为每个独立系统(CRM、ERP等)开发专用连接器,逐一对杂乱数据进行映射。这如同编纂一部词典,但需要亲自跑遍各个方言区采集词汇,工程浩大,效率低下。

如果只有数据中台而缺乏统一标准,本体就不得不承担“高级翻译官”的职责。虽然数据已完成集中,但面对格式各异的数据(如日期格式存在YYYY/MM/DD与DD-MM-YYYY混用),本体就必须在语义映射前投入大量资源进行数据清洗与格式标准化。

当既无数据中台又缺少统一标准时,本体将深陷“数据沼泽”:既要应对数据源的分散性,又要解决数据格式的不规范。在这种环境下部署本体,将面临周期长、成本高、成功率低的严峻挑战。

这三个场景清晰地表明:数据中台、统一标准与本体必须协同作用,才能构建真正高效的数据治理体系。

这也提醒我们,有必要跳出Palantir的官方叙事,从企业IT整体架构的视角,重新审视其价值与局限——这一视角的转换,对准确评估其技术路径与产业定位至关重要。

►为什么Palantir的“本体”跨企业落地这么难?

基于上面的分析,也就比较容易理解,为什么Palantir的“本体”目前以单企业/单组织部署为主,而很难扩展为跨企业的通用平台。

这是因为,“本体”架构本身面临双重制约,使其在发展跨企业业务时存在天然边界:

首先,由于不同企业对“客户”“订单”等核心业务概念的定义与数据结构存在根本差异,若要实现跨企业协同,需要为每一家企业定制专属的“翻译”规则,这就限制了其平台化扩展的灵活性。

其次,即便通过“本体”进行数据抽象,将多家企业的核心运营数据接入统一平台,仍会引发关于数据主权、商业机密与隐私安全的重大顾虑。Palantir就因早期与美国C-I-A等机构的合作背景,已经多次面临此类信任危机,这也加深了企业——特别是跨国或存在竞争关系的企业——对其数据治理中立性的担忧。

►有没有别的路可走?

有人可能会问:既然企业私有化部署存在瓶颈,那有没有可能由公共部门来承担构建统一数据语义层的角色?

从当前实践来看,完全由zf主导的通用数据本体架构,面临实施难度大、跨行业适应性低等挑战。不过,业界已经浮现出几种更具可行性的演进路径:

一是发展行业垂直云。在特定行业内部——如汽车制造或医疗健康——先行建立行业级数据交换标准与可信协作机制。“本体”可以构建在这类共识标准之上,从而逐步实现产业链内的语义互通。

二是构建联盟式本体。借助区块链等去中心化技术,企业可参与共建一个可验证的协作网络。在该机制下,各方无需共享原始数据,而是通过共同遵守的“本体”接口规范,实现数据要素的安全调用与价值交换,在保护隐私的同时实现有限度的协同。

这些路径虽然没有完全突破“本体”私有的模式,但确实为跨组织的数据协作提供了更具现实可能性的阶梯。

【相关专题】

“一半天堂一半地狱”:人才富集与产业空心化,AI为什么也这么难?

人工智能的边界探索:从学派分立到人机共生

工业视角看AI:从机械化到智能化的演进逻辑

管理视角看AI:从数字化到智能化的底层逻辑

商业视角看AI:价值链重构与商业模式变迁的底层逻辑

平台视角看AI:从消费互联网到产业互联网

从齿轮到算法:工业4.0的智能化演进全景

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国?(1)四个问题,读懂特斯拉超级工厂和第四代生产范式

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(2):智能制造的核心竞争逻辑,从上海超级工厂的特殊地位说起

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(3):为什么也没有诞生在德国?

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(4):美国“去工业化”与特斯拉崛起的悖论

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(5):工业强国的真正标准

智能制造的未来畅想:假如工厂长出了“腿”

从“互联网+”到“人工智能+”:云计算生态演进揭示AI应用破局之道

Palantir解密:说人话,到底什么是“本体”?

Palantir解密:“本体”的建模逻辑及其扩展方向

解密Palantir:AI+时代企业IT演进与“本体”变革的深度剖析

Palantir解密:从企业数字化能力构成说起,“本体”如何破解现代企业数据应用难题?

Palantir解密:从AI到AI Agent,为什么需要“本体”?有没有其他方案?

Palantir解密:“本体”的局限

Palantir解密:李飞飞与强化学习之父对大模型的批评有何不同?兼论“本体”的哲学本质

大模型、VLA模型、世界模型:谁代表通用人工智能未来?“智能仿生学”视角的分析

Palantir解密:从单智能体到多智能体社会,本体、AIP、Apollo如何成就群体智能?

本文在网络公开资料研究基础上成文,限于个人认知,可能存在错漏,欢迎帮忙补充指正。