Distributed Architecture: 分布式服务架构演进

传统单体架构在面对业务、数据、用户规模三维指数级增长时,其结构刚性与扩展性约束已成为制约企业敏捷响应和持续交付的核心瓶颈。从单体向分布式系统的演进,本质上是一项涉及需求定义、架构设计、工程实现与生命周期治理的复杂系统工程。

Ⅰ. 演进的核心驱动与需求定义 (Needs Assessment)

架构转型的根本动因已超越传统的计算资源瓶颈,聚焦于I/O密集型应用的横向扩展性与业务解耦需求。

性能与扩展性需求: 应对海量高并发访问及指数级数据增长带来的 I/O 瓶颈。转型目标是实现 线性可扩展性(Linear Scalability),确保系统容量与业务负载同步增长。

敏捷性与弹性需求: 单体架构的高耦合限制了局部业务的独立部署与快速迭代。核心需求是实现服务的高内聚、低耦合,构建具备故障隔离能力的系统弹性(System Resilience)。

Ⅱ. 技术可行性与环境构建 (Enabling Environment)

分布式架构的工程化落地,依赖于底层基础设施的现代化支撑,尤其是在高频通信场景。

基础设施现代化: 高带宽、低延迟的万兆以太网的普及,显著优化了跨机房、跨服务器的网络拓扑与通信效率,为服务间的高效协作奠定了可靠的物理基础。

平台化能力构建: 部署 容器化技术 (如 Docker/Kubernetes),提供统一、可重复的运行时环境,这是实现服务快速调度与资源弹性伸缩的先决条件。

Ⅲ. 架构设计与服务化分解 (Architecture Decomposition)

转型的核心在于遵循领域驱动设计(DDD)原则,将业务系统分解为自治的微服务单元。

领域驱动分解: 基于业务边界和有界上下文(Bounded Context)进行服务拆分,确保每个微服务具备清晰的职责边界和数据所有权。

通信模型重构: 引入 API Gateway 和 服务间通信机制 (RPC/消息队列),从进程内调用转变为进程间通信,实现服务的松耦合与协议标准化。

Ⅳ. 持续治理与生命周期管理 (Continuous Governance)

分布式系统的复杂度呈几何级增长,必须通过一套完备的 DevOps 体系 来保障其长期稳定与高效运营。

研发效能治理 (Velocity): 建立 持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道,实现代码提交到生产部署的自动化。结合 敏捷开发 实践,保障高频迭代下的交付质量。

运维可观测性 (Observability): 部署 全链路追踪、集中式日志、统一监控告警 机制。这对于故障的快速定位、隔离与恢复(MTTR, Mean Time To Recovery)至关重要。

系统韧性构建 (Resilience): 引入服务网格 (Service Mesh) 实现流量控制、熔断、限流和重试等高级韧性模式,将分布式事务问题收敛到治理层面。

从单体到分布式的演进并非单纯的技术升级,而是组织能力、架构设计和工程实践的同步成熟。成功的转型在于建立一套高度自动化、可观测、具备自愈能力的分布式系统生命周期管理体系,最终实现对业务需求的持续高频、高质量交付。

1. 初始阶段的网站架构

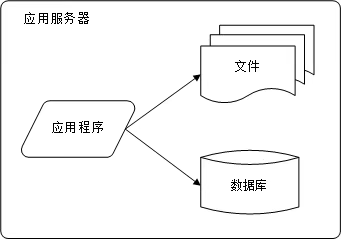

通常情况下,大型网站是从一个小型网站逐步发展起来的。在最初的时候,其架构设计相对简单,随着业务复杂度和用户数量的增加,才开始进行一系列架构上的优化。当它还只是一个小型网站时,访问量不大,一般只需要一台服务器就足够了。这时,应用程序、数据库以及文件等所有资源都集中在这台服务器上。[单体架构:性能瓶颈]

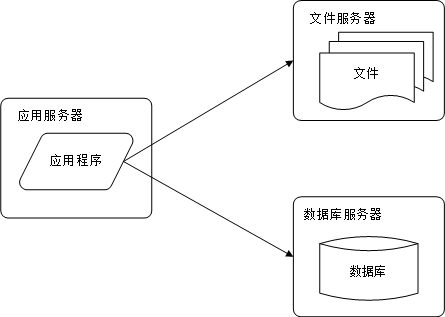

2. 应用服务和数据服务分离

随着网站业务的增长和用户基数的扩大,单一服务器无法再满足需求,访问速度变慢,存储空间也变得紧张。此时,需要将应用服务与数据服务分离。分离后,整个网站运行于三台不同的服务器上:应用服务器、文件服务器和数据库服务器。这三种服务器根据各自的功能对硬件资源有不同的要求:

应用服务器负责处理业务逻辑,因此需要强大的CPU。

数据库服务器由于频繁的磁盘读写操作,需要更快的磁盘和更大的内存。

文件服务器用于存储用户上传的文件,所以需要更大的磁盘空间。

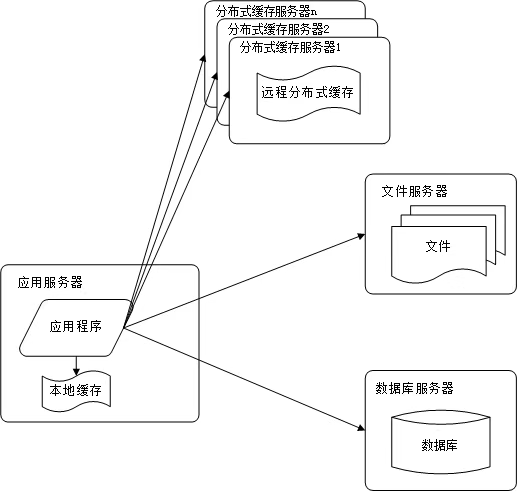

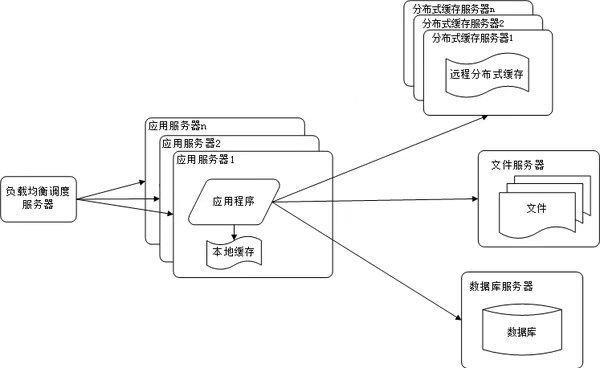

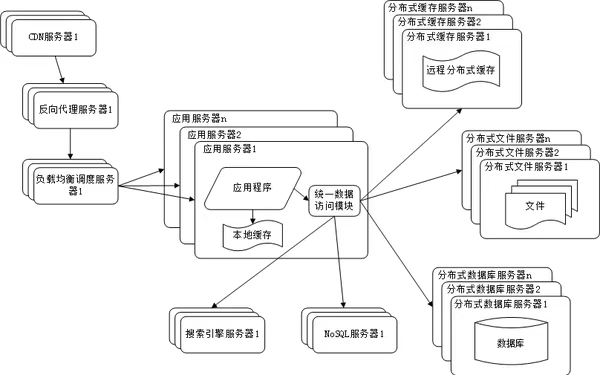

3. 使用缓存改善网站性能

随着用户规模不断扩大,网站再次遭遇性能瓶颈:数据库负载过重导致响应延迟,严重影响用户体验。分析发现,80%的访问流量都集中在20%的热门数据上,例如社交媒体中头部KOL发布的内容。我们可以采用内存缓存机制,将高频访问数据预先载入内存,避免重复查询数据库,从而显著降低数据库压力并提升响应速度。

缓存系统可采用两种部署方案:本地应用服务器缓存或分布式缓存集群。前者虽然访问延迟更低,但受限于单机内存容量,扩展性较差。后者采用专用服务器集群提供服务,支持弹性扩容,能够灵活应对业务增长需求。[数据库:I/O性能瓶颈]

4. 使用应用服务器集群改善网站的并发处理能力

通过缓存策略有效降低了数据访问压力,但单台应用服务器的处理能力仍存在上限。在高并发场景下,应用服务器往往会成为系统瓶颈。采用分布式集群架构是应对高并发的典型解决方案:当单机性能无法满足业务需求时,横向扩展服务器规模能够显著提升系统吞吐量。这种分布式部署方式不仅增强了系统的弹性扩展能力,还能持续优化整体性能表现。[应用服务器:高并发]

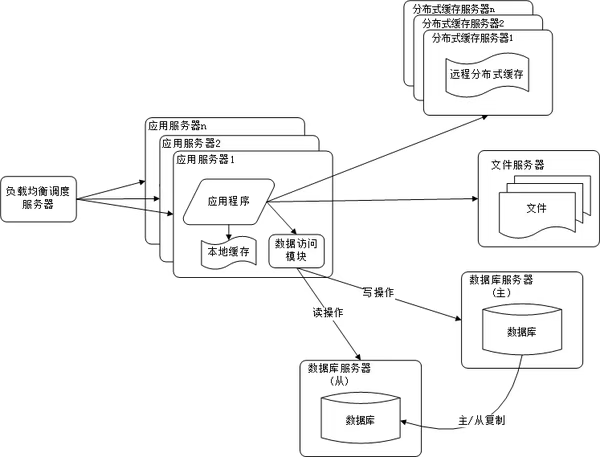

5. 数据库读写分离

通过缓存技术有效降低了大量数据读取对数据库的依赖,但在缓存未命中或过期时仍需访问数据库,同时所有写操作也必须直接操作数据库。为缓解数据库压力,可采用主从复制机制实现读写分离策略,从而显著提升数据库整体性能。[数据库:读写分离]

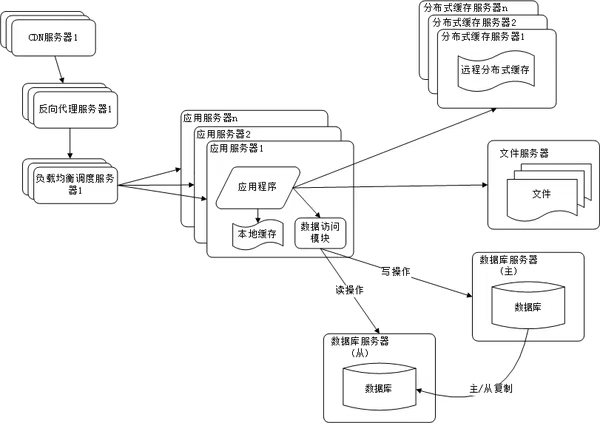

6. 使用反向代理和 CDN 加速网站响应

随着网站规模扩展和用户数量增长,跨地区用户的访问速度差异日益明显。为优化用户体验并降低因加载延迟导致的用户流失率,建议采用CDN内容分发网络与反向代理技术来提升网站响应性能。[网络:I/O性能瓶颈]

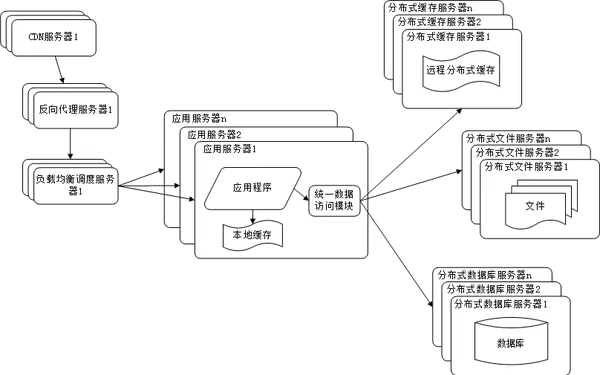

7. 使用分布式文件系统和分布式数据库系统

面对不断增长的业务需求,即使是性能最强大的单一服务器也无法满足。因此,需要转向分布式文件系统和分布式数据库系统。对于非常庞大的数据表,只有在必要时才会考虑分布式数据库;在此之前,更常见的做法是对不同业务的数据进行物理分离,部署在不同的服务器上。[文件系统:I/O性能瓶颈、数据库:大表、I/O性能瓶颈]

8. 使用 NoSQL 和搜索引擎

随着业务日益复杂,数据存储与检索需求也随之升级。在此背景下,NoSQL技术和搜索引擎凭借其卓越的扩展能力和分布式特性脱颖而出,大幅提升了数据管理效率。[数据:查询性能]

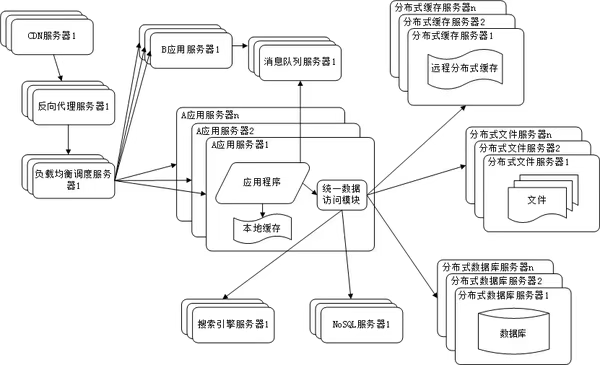

9. 业务拆分

面对日益复杂的业务需求,大型网站通常采用产品线拆分策略,将整体业务划分为多个独立模块并由专门团队负责。这种架构设计不仅能降低开发和维护难度,还显著提升了系统的灵活性与可维护性。[研发:效能瓶颈]

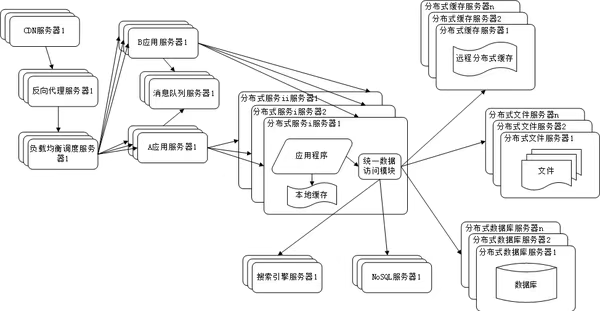

10. 分布式服务

随着业务模块和服务不断细化,系统复杂度呈指数级增长,这给日常部署和维护工作带来显著挑战。为解决这一痛点,建议将通用业务逻辑解耦,封装为独立服务供各应用调用,从而降低系统间耦合度,提升整体开发和维护效率。[研发:效能瓶颈]