高光谱成像实现石质文物劣化情况的评估,助力文物保护

石质文物作为人类文化遗产的重要组成部分,其劣化问题受到自然环境(温湿度、酸雨、盐害)、人为活动(污染、不当修复)等多重因素影响。传统评估方法依赖肉眼观察或局部采样分析,存在效率低、破坏性强、信息片面等问题。高光谱成像技术通过非接触、非破坏性的方式,结合光谱分辨率与空间分辨率,为石质文物的劣化评估提供了革命性解决方案。

高光谱成像技术与传统的RGB图像相比,具有显著的优势。传统的RGB图像只能捕捉到有限的色彩信息,而高光谱成像技术能够在数十到数百个独立的光谱波段中,获取每个像素的光谱反射率。这些反射率在不同波长下的变化,可以揭示材料的细微改变,尤其在分析石质文物的风化特征时,能够提供不同劣化模式的光谱信息。

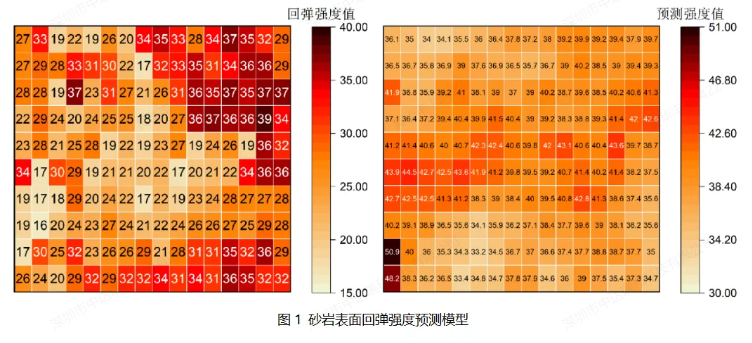

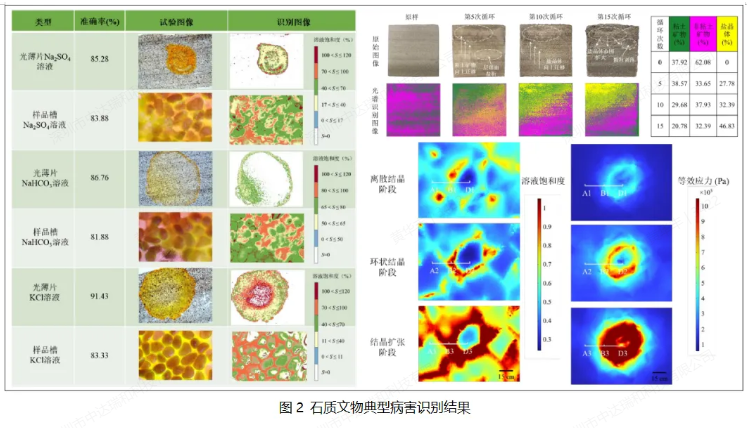

通过高光谱成像,可以对石质文物的不同病害类型进行详细分析。例如,不同的风化病害(如剥落、结壳、盐结晶和生物定植)往往具有不同的光谱特征,这些特征可以帮助研究人员在不接触文物的情况下,快速、准确地识别文物表面的劣化情况。此外,高光谱图像还能够反演石质文物的表面强度,进一步为文物的保护提供科学依据。

应用案例:

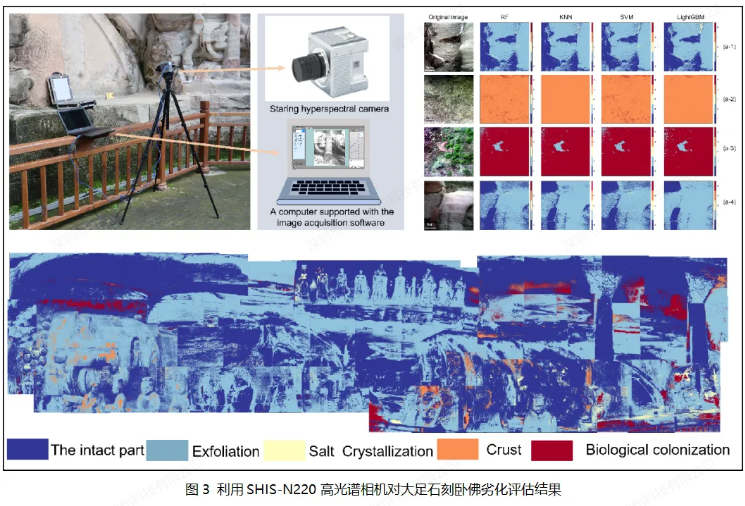

某大学研究团队利用中达瑞和SHIS高光谱相机实现石质文物的全面“体检”

该团队采用了高光谱成像技术,并结合智能算法,提出了砂岩质文物的典型病害智能识别模型和砂岩表面强度预测模型。该模型能够在不破坏文物表面的前提下,通过高光谱数据实现砂岩表面强度的无损预测,为文物的保护和修复提供了有效的技术支持。

其次对砂岩质文物典型病害智能识别模型的构建。为了进一步提升文物保护的效率和准确性,研究团队通过对大足石刻砂岩质文物的典型病害(如剥落、结壳、盐结晶和生物定植)进行光谱特征差异分析,构建了砂岩质文物典型病害智能识别模型。

此外该研究团队还提出了一种新的定量评估方法。该方法结合了砂岩质文物的化学成分、矿物组成和表面强度的变化,通过计算化学风化指数、强度风化指数和合成风化指数,能够准确评估文物的风化程度。

高光谱成像技术通过其独特的"光谱-空间"分析能力,正在重塑石质文物保护的科学评估体系。随着人工智能算法的优化与设备的小型化发展,该技术有望成为文化遗产保护的标准工具,实现从被动修复向主动预防的范式转变。未来需加强跨学科合作(材料科学、计算机视觉、考古学),推动技术标准化与成本降低,让文物保护真正迈入"数字+智能"时代。