数据结构(19)

目录

内部排序

一、基本概念

二、插入排序

1、直接插入排序

(1)核心思想

(2)具体步骤(示例演示)

(3)算法实现(代码示例)

(4)算法特性

(5)与其他简单排序的对比

2、折半插入排序(顺序表)

(1)核心思想

(2)具体步骤(示例演示)

(3)算法实现(代码示例)

(4)算法特性

(5)与直接插入排序的对比

内部排序

一、基本概念

1、排序:将一组杂乱无章的数据(存放在数据表中)按一定的规律(按关键字)排列起来

2、目的:便于查找

3、衡量排序的好坏:

① 时间效率:排序速度

② 空间效率:占内存辅助空间大小

③ 稳定性:若两个记录A和B的关键字值相等,但排序后A、B的先后次序保持不变,则称这种排序算法是稳定的

4、若待排序记录都在内存中,称为内部排序:

① 顺序排序 —— 排序时直接移动记录

② 链表排序 —— 排序时只移动指针

③ 地址排序 —— 先移动地址,再移动记录(可以增设一维数组来专门存放记录的地址)

5、若待排序记录一部分在内存,一部分在外存,则成为外部排序

二、插入排序

基本思想:每步将一个待排序的对象,按其关键码大小,插入到前面已经排好序的一组对象的适当位置上,直到对象全部插入为止(边插边排序)

1、直接插入排序

直接插入排序(Straight Insertion Sort)是一种简单直观的稳定排序算法,其核心思想是 “将待排序元素逐个插入到已排序序列的合适位置”,类似于玩扑克牌时整理手牌的过程(每次摸一张牌,插入到手中已有序的牌中)。

(1)核心思想

- 初始状态:将序列的第一个元素视为 “已排序序列”(只有 1 个元素,天然有序)。

- 逐步插入:从第二个元素开始,依次将每个待插入元素(称为 “关键字”)与已排序序列中的元素从后往前比较,找到其 “在已排序序列中的正确位置” 并插入。

- 保持有序:插入过程中,已排序序列的元素可能需要向后移动,为待插入元素腾出位置,确保插入后序列依然有序。

(2)具体步骤(示例演示)

例子1:

以排序序列 [5, 3, 8, 4, 2] 为例,步骤如下:

1. 初始状态

已排序序列:[5](第一个元素),待插入元素:3, 8, 4, 2。

2. 插入第 2 个元素 3

- 比较

3与已排序序列的最后一个元素5:3 < 5,将5后移一位 → 已排序序列变为[5, 5]。 - 已排序序列无更多元素,将

3插入到第一位 → 已排序序列:[3, 5]。

3. 插入第 3 个元素 8

- 比较

8与已排序序列的最后一个元素5:8 > 5,无需移动元素,直接插入到末尾 → 已排序序列:[3, 5, 8]。

4. 插入第 4 个元素 4

- 比较

4与8:4 < 8,将8后移 →[3, 5, 8, 8]。 - 比较

4与5:4 < 5,将5后移 →[3, 5, 5, 8]。 - 比较

4与3:4 > 3,停止比较,插入4到3之后 → 已排序序列:[3, 4, 5, 8]。

5. 插入第 5 个元素 2

- 比较

2与8:2 < 8,8后移 →[3, 4, 5, 8, 8]。 - 比较

2与5:2 < 5,5后移 →[3, 4, 5, 5, 8]。 - 比较

2与4:2 < 4,4后移 →[3, 4, 4, 5, 8]。 - 比较

2与3:2 < 3,3后移 →[3, 3, 4, 5, 8]。 - 已排序序列无更多元素,插入

2到第一位 → 最终排序结果:[2, 3, 4, 5, 8]。

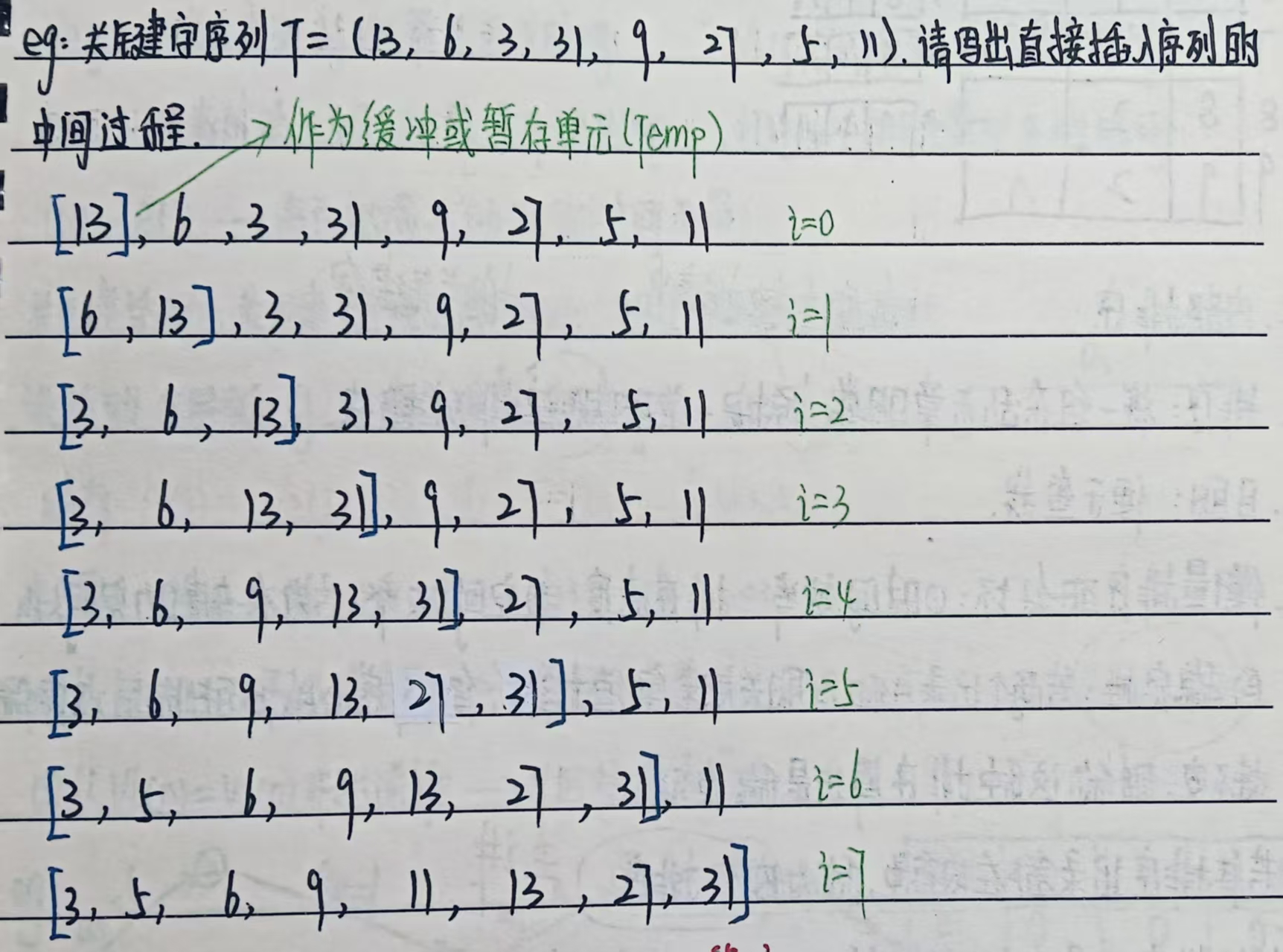

例子2:

(3)算法实现(代码示例)

def insertion_sort(arr):# 从第二个元素开始遍历(索引1到n-1)for i in range(1, len(arr)):key = arr[i] # 当前待插入的元素j = i - 1 # 已排序序列的最后一个元素索引# 从后往前比较,将大于key的元素后移while j >= 0 and key < arr[j]:arr[j + 1] = arr[j] # 元素后移j -= 1# 插入key到正确位置(j+1是插入索引)arr[j + 1] = keyreturn arr# 测试

arr = [5, 3, 8, 4, 2]

print(insertion_sort(arr)) # 输出:[2, 3, 4, 5, 8]

(4)算法特性

-

时间复杂度:

- 最佳情况:序列已有序(如

[1,2,3,4]),只需比较n-1次,无需移动元素,时间复杂度为 O(n)。 - 最坏情况:序列逆序(如

[4,3,2,1]),需比较和移动 O(n2) 次,时间复杂度为 O(n2)。 - 平均情况:时间复杂度为 O(n2)(适用于大多数随机序列)。

- 最佳情况:序列已有序(如

-

空间复杂度:仅需常数级额外空间(存储

key和索引),空间复杂度为 O(1)(原地排序)。 -

稳定性:稳定排序。当待插入元素与已排序序列中的元素相等时,会插入到相等元素的后面,保持原有顺序(如

[2, 5, 3, 5]排序后仍为[2, 3, 5, 5],两个5的相对位置不变)。 -

适用场景:

- 小规模数据排序(因 O(n2) 复杂度在大数据量时效率低)。

- 接近有序的数据(最佳情况下效率接近 O(n))。

- 流式数据(可实时插入新元素并保持有序)。

(5)与其他简单排序的对比

| 排序算法 | 时间复杂度(平均) | 空间复杂度 | 稳定性 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 直接插入排序 | O(n2) | O(1) | 稳定 | 小规模、接近有序数据 |

| 冒泡排序 | O(n2) | O(1) | 稳定 | 小规模数据,实现简单 |

| 简单选择排序 | O(n2) | O(1) | 不稳定 | 对稳定性无要求的场景 |

直接插入排序的优势在于:对接近有序的数据效率极高,且实际运行中比冒泡排序和简单选择排序更快(比较和移动操作更少)。

直接插入排序是一种 “增量式构建有序序列” 的算法,通过逐个插入元素并保持有序,实现简单且稳定。尽管在大数据量下效率较低,但其对小规模或接近有序数据的高效性,使其在实际场景中仍有广泛应用(如数据库索引排序、日常数据整理等)。

2、折半插入排序(顺序表)

折半插入排序(Binary Insertion Sort)是对直接插入排序的优化,适用于顺序表(数组)结构。它在 “寻找待插入元素的正确位置” 时,用折半查找(二分查找) 替代直接插入排序的 “顺序查找”,减少了比较次数,从而提升效率(尤其在数据量较大时)。核心思想仍是 “将待排序元素插入到已排序序列的合适位置”,但优化了查找位置的过程。

(1)核心思想

- 初始状态:同直接插入排序,将序列第一个元素视为 “已排序序列”。

- 折半查找位置:对每个待插入元素(从第二个元素开始),在已排序序列中用折半查找找到其插入位置(即第一个大于待插入元素的位置)。

- 元素后移与插入:将已排序序列中 “插入位置及之后的元素” 统一后移一位,再将待插入元素放入该位置,保持序列有序。

(2)具体步骤(示例演示)

以排序序列 [5, 3, 8, 4, 2] 为例,步骤如下:

1. 初始状态

已排序序列:[5](索引 0),待插入元素:3(索引 1)、8(索引 2)、4(索引 3)、2(索引 4)。

2. 插入第 2 个元素 3(索引 1)

- 折半查找插入位置:已排序序列范围

[0,0](low=0,high=0)。中间索引mid = (0+0)//2 = 0,比较3与arr[0]=5:3 < 5,说明插入位置在mid左侧,调整high = mid - 1 = -1。查找结束,插入位置为low=0(当high < low时,low即为插入索引)。 - 元素后移与插入:将索引 0 的元素

5后移到索引 1,再将3插入索引 0 → 已排序序列:[3, 5]。

3. 插入第 3 个元素 8(索引 2)

- 折半查找插入位置:已排序序列范围

[0,1](low=0,high=1)。mid = (0+1)//2 = 0,比较8与arr[0]=3:8 > 3,调整low = mid + 1 = 1。新范围[1,1],mid=1,比较8与arr[1]=5:8 > 5,调整low = mid + 1 = 2。查找结束,插入位置为low=2(超出已排序序列末尾)。 - 直接插入:无需后移元素,

8插入索引 2 → 已排序序列:[3, 5, 8]。

4. 插入第 4 个元素 4(索引 3)

- 折半查找插入位置:已排序序列范围

[0,2](low=0,high=2)。mid=1,比较4与arr[1]=5:4 < 5,调整high = 0。新范围[0,0],mid=0,比较4与arr[0]=3:4 > 3,调整low = 1。查找结束,插入位置为low=1。 - 元素后移与插入:将索引 1、2 的元素

5,8后移到索引 2、3,4插入索引 1 → 已排序序列:[3, 4, 5, 8]。

5. 插入第 5 个元素 2(索引 4)

- 折半查找插入位置:已排序序列范围

[0,3](low=0,high=3)。mid=1,比较2与arr[1]=4:2 < 4,调整high=0。mid=0,比较2与arr[0]=3:2 < 3,调整high=-1。查找结束,插入位置为low=0。 - 元素后移与插入:将索引 0-3 的元素

3,4,5,8后移到索引 1-4,2插入索引 0 → 最终序列:[2, 3, 4, 5, 8]。

(3)算法实现(代码示例)

def binary_insertion_sort(arr):for i in range(1, len(arr)):key = arr[i] # 待插入元素low = 0 # 已排序序列的起始索引high = i - 1 # 已排序序列的结束索引# 折半查找插入位置(low最终为插入索引)while low <= high:mid = (low + high) // 2if key < arr[mid]:high = mid - 1 # 插入位置在mid左侧else:low = mid + 1 # 插入位置在mid右侧(含mid)# 将插入位置及之后的元素后移for j in range(i, low, -1):arr[j] = arr[j - 1]# 插入待排序元素arr[low] = keyreturn arr# 测试

arr = [5, 3, 8, 4, 2]

print(binary_insertion_sort(arr)) # 输出:[2, 3, 4, 5, 8]

(4)算法特性

-

时间复杂度:

- 比较次数:折半查找的时间复杂度为 O(logk)(k 为已排序序列长度),n 个元素的总比较次数为 O(nlogn)(优于直接插入排序的 O(n2))。

- 移动次数:与直接插入排序相同,最坏和平均情况仍为 O(n2)(元素后移操作无法避免)。

- 整体复杂度:仍为 O(n2)(受限于移动次数),但实际效率优于直接插入排序(比较次数减少)。

-

空间复杂度:仅需常数级额外空间(存储

key、low、high等),空间复杂度为 O(1)(原地排序)。 -

稳定性:稳定排序。折半查找时,若待插入元素与已排序元素相等,会插入到相等元素的后面(因

key >= arr[mid]时调整low = mid + 1),保持原有顺序。 -

适用场景:

- 顺序表(数组)结构(需随机访问元素,支持折半查找)。

- 数据量较大且接近无序的场景(相比直接插入排序,减少比较次数的优势更明显)。

- 不适用于链表(链表无法高效进行随机访问,折半查找无意义)。

(5)与直接插入排序的对比

| 对比维度 | 直接插入排序 | 折半插入排序 |

|---|---|---|

| 查找位置方式 | 顺序查找(从后往前比较) | 折半查找(二分法定位) |

| 比较次数 | O(n2) | O(nlogn) |

| 移动次数 | O(n2) | O(n2) |

| 整体时间复杂度 | O(n2) | O(n2) |

| 适用数据结构 | 数组、链表 | 仅数组(顺序表) |

| 实际效率(相同数据) | 较低(比较次数多) | 较高(比较次数少) |

折半插入排序通过 “折半查找优化位置定位”,减少了插入过程中的比较次数,是对直接插入排序的有效改进。尽管整体时间复杂度仍为 O(n2),但在数据量较大时,其实际运行效率明显高于直接插入排序,尤其适合顺序表结构和需要减少比较操作的场景。