OpenCV(二十三):透视变换

基本概念

1. 仿射变换 vs 透视变换

| 类型 | 数学关系 | 自由度 | 特征 |

|---|---|---|---|

| 仿射变换(Affine) | 保持平行性(平行线仍平行) | 6 参数 | 无透视感 |

| 透视变换(Perspective / Homography) | 保持直线但不保持平行性 | 8 参数 | 具备“投影”与“深度感” |

2. 数学模型(齐次坐标表示)

在透视变换中,点的映射关系为:

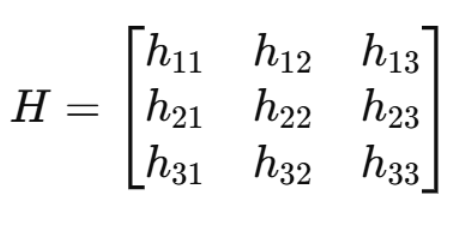

其中 H 是一个 3×3 单应性矩阵(Homography Matrix):

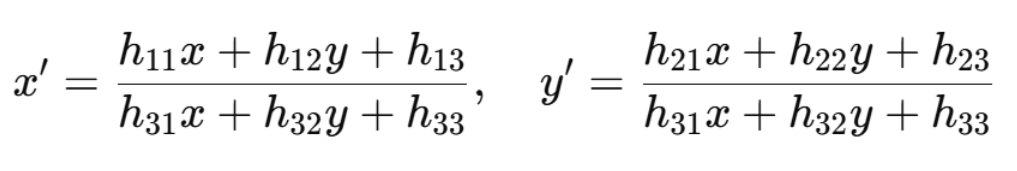

映射到普通坐标(除以最后一维):

与仿射变换的最大区别:分母含有 x,y,导致远近缩放(透视感)。

3. 自由度(Degrees of Freedom)

- 一个 3×3 的 H 矩阵有 9 个参数;

- 由于任意比例因子不影响结果(乘以常数等价),所以只有 8 个有效自由度;

- 每个点提供两个约束(x’, y’);

- 因此至少需要 4 对匹配点 来求解 H。

透视变换的求解原理

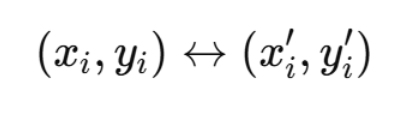

给定四对点:

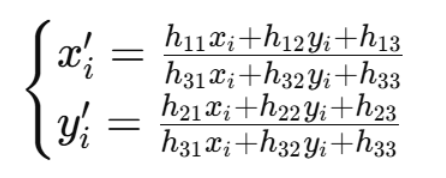

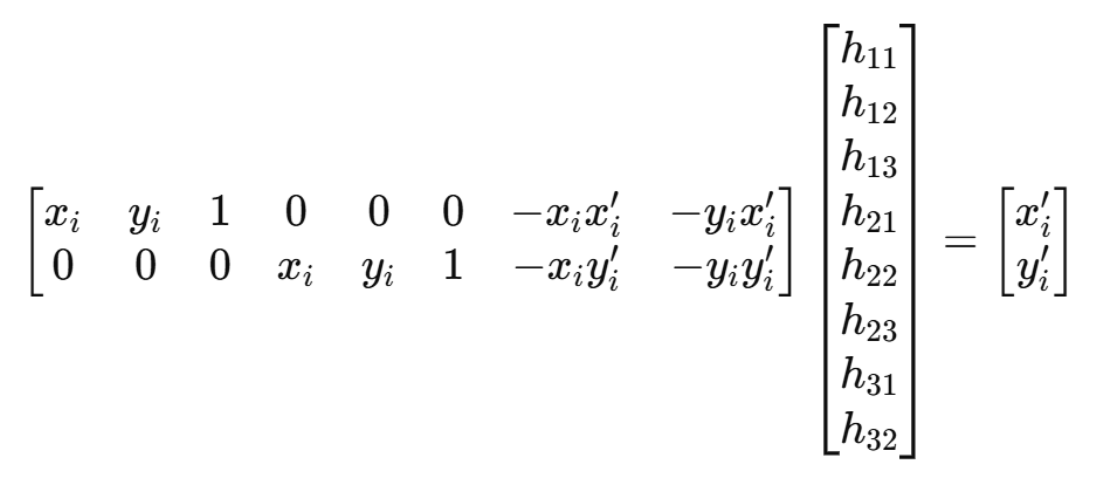

每一对点可得两个线性方程:

整理为线性方程组:

解出 H(8 个未知数 + 固定 h33=1)。

OpenCV 的 cv2.getPerspectiveTransform() 内部就是解这个方程组。

warpPerspective 内部工作机制

1. 逆向映射(Inverse Mapping)

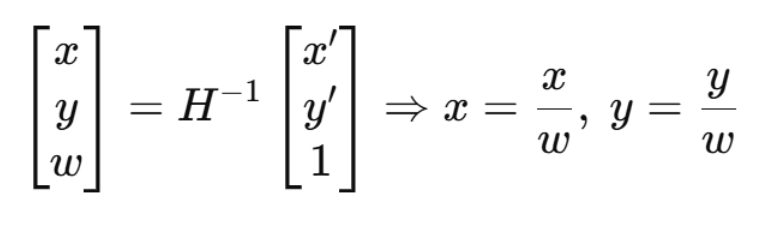

对输出图像中每个像素 (x′,y′),根据矩阵 H 计算原图位置:

再根据 (x, y) 在原图采样(插值)。

2. 插值方式

通过 interpolation 参数控制:

| 插值方法 | 参数 | 特点 |

|---|---|---|

| 最近邻 | cv2.INTER_NEAREST | 速度快,可能锯齿 |

| 双线性 | cv2.INTER_LINEAR | 默认,平滑自然 |

| 双三次 | cv2.INTER_CUBIC | 高质量,速度慢 |

| Lanczos | cv2.INTER_LANCZOS4 | 超高质量,适合矫正文档 |

3. 边界处理

borderMode 控制越界像素的填充:

| 参数 | 含义 |

|---|---|

cv2.BORDER_CONSTANT | 填充固定值 |

cv2.BORDER_REPLICATE | 复制边缘 |

cv2.BORDER_REFLECT | 镜像反射 |

OpenCV 实现流程

OpenCV 提供两个核心函数:

| 函数 | 功能 |

|---|---|

cv2.getPerspectiveTransform(src, dst) | 根据四对点计算 3×3 透视变换矩阵 H |

cv2.warpPerspective(image, H, dsize) | 根据 H 对图像进行透视变换 |

示例:透视变换 + 图像校正

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt# 中文显示支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False# 读取图像

img = cv2.imread('document.jpg')

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)h, w = img.shape[:2]

print("原始图像大小:", (w, h))# Step 1: 定义原图四个顶点

# 假设图像中心偏上、倾斜一点的文档区域(单位为像素)

src_pts = np.float32([[0.25*w, 0.2*h], # 左上[0.75*w, 0.18*h], # 右上[0.8*w, 0.8*h], # 右下[0.2*w, 0.85*h] # 左下

])# Step 2: 目标矩形区域大小(比如想拉正为 400x600)

dst_width, dst_height = 400, 600

dst_pts = np.float32([[0, 0],[dst_width, 0],[dst_width, dst_height],[0, dst_height]

])# Step 3: 计算透视变换矩阵

M = cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts)# Step 4: 执行透视变换

warped = cv2.warpPerspective(img, M, (dst_width, dst_height))# Step 5: 可视化结果

plt.figure(figsize=(10,6))# 原图

plt.subplot(1,2,1)

plt.imshow(img)

plt.title('原始图像')

for p in src_pts:plt.scatter(p[0], p[1], c='r', s=40)

plt.axis('off')# 透视变换后

plt.subplot(1,2,2)

plt.imshow(warped)

plt.title('透视变换后')

plt.axis('off')plt.tight_layout()

plt.show()

执行效果:

总结

| 步骤 | 数学原理 | 实现函数 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 建立点对 | 平面到平面映射 | 手动或检测特征点 | 至少 4 对 |

| 求解矩阵 H | 齐次线性方程组(DLT算法) | cv2.getPerspectiveTransform() / cv2.findHomography() | findHomography 支持鲁棒估计(RANSAC) |

| 执行变换 | 逆向映射 + 插值 | cv2.warpPerspective() | 支持多种插值和边界模式 |

| 可逆 | H 的逆矩阵 | np.linalg.inv(H) | 可映射回原图 |