OpenCV(二十一):图像的放大与缩小

图像放大与缩小的原理

图像放大(Zoom In)与缩小(Zoom Out)是空间域插值(Spatial Interpolation)的典型操作,本质上是对图像的像素重采样(Resampling)。

当你调整图像尺寸时,OpenCV 使用不同的**插值算法(Interpolation Methods)**计算新像素的灰度或颜色值。

空间域插值

定义

空间域插值 是指:

在图像的空间坐标系(x, y)上,对已知像素间的未知位置进行像素值估计的过程。

简单来说:

当图像被放大、旋转或扭曲后,新生成的像素点往往位于原图像的“两个像素之间”,此时我们需要通过插值算法估计这些新像素的值。

“空间域”

“空间域(Spatial domain)”指的是图像的像素空间坐标表示形式。

与之相对的是“频率域(Frequency domain)”,例如用傅里叶变换表示图像。

| 域类型 | 操作对象 | 典型算法 | 应用 |

|---|---|---|---|

| 空间域 | 像素坐标 (x, y) | 最近邻、双线性、双三次 | 缩放、旋转、平移 |

| 频率域 | 频率坐标 (u, v) | 卷积、滤波 | 去噪、锐化、增强 |

核心思想

当我们进行缩放或变换时,新像素点 (x', y') 通常落在原图中的非整数位置 (x, y)。

由于原图只有整数像素点,因此需要“插值”计算该位置的灰度值。

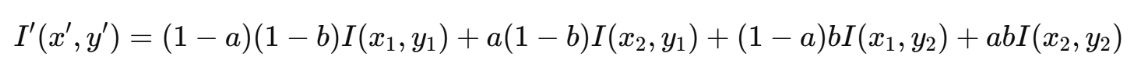

常见公式如下(以双线性插值为例):

其中:

(x_1, y_1), (x_2, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_2)是原图中相邻的 4 个像素;a, b是目标点在 x、y 方向的小数部分;I'(x', y')是新图像中该点的像素值。

这就是在空间域上“插”出新的像素值的过程。

像素重采样

定义

图像重采样 是指:

在几何变换或尺寸变化后,对图像进行重新取样(Sampling),即计算新像素网格对应的原始像素值的过程。

换句话说:

- “采样”是从原图获取像素;

- “重采样”是重新计算像素分布,使图像适应新的尺寸或坐标系。

重采样的两个核心步骤

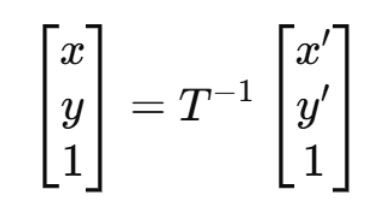

坐标映射(Coordinate Mapping)

确定新图像中每个像素点 (x', y') 在原图中对应的坐标 (x, y):

这里 T−1 是几何变换矩阵的逆矩阵。

比如缩放、旋转、透视变换等。

插值计算(Interpolation)

在原图中 (x, y) 一般不是整数坐标,因此需要使用 空间域插值算法(如双线性、双三次等)来计算该点的像素值。

重采样的类型

| 类型 | 操作 | 示例 |

|---|---|---|

| 下采样(Down-sampling) | 减少像素数 | 图像缩小 |

| 上采样(Up-sampling) | 增加像素数 | 图像放大 |

| 任意几何变换重采样 | 改变图像形状 | 旋转、透视变换、投影映射 |

空间域插值 vs 图像重采样

| 对比点 | 空间域插值 | 图像重采样 |

|---|---|---|

| 含义 | 对连续空间中的像素值进行估计 | 重新建立新的像素网格并计算像素值 |

| 作用范围 | 单像素计算方法 | 整体几何变换过程 |

| 是否依赖几何映射 | 否(局部算法) | 是(全局过程) |

| 包含关系 | 属于重采样的核心步骤 | 包含插值作为关键环节 |

| 举例 | 双线性、双三次 | 图像缩放、旋转、透视校正 |

可以这样理解:

图像重采样 = 坐标映射 + 空间域插值

重采样中的问题:混叠(Aliasing)

当图像缩小时,如果不对高频信号(细节)进行滤波,会出现“波纹状伪影”,称为混叠。

cv2.INTER_AREA 插值法正是通过对像素区域求平均来抑制混叠的典型方法。

插值算法原理

OpenCV 提供多种插值方式,通过 cv2.resize() 的 interpolation 参数选择:

| 插值算法 | 参数名 | 适用场景 | 原理说明 |

|---|---|---|---|

| 最近邻插值 | cv2.INTER_NEAREST | 速度最快、质量最低 | 新像素取最近的原像素值(阶梯状锯齿明显) |

| 双线性插值 | cv2.INTER_LINEAR | 默认方式,适合放大 | 用 2×2 像素的加权平均 |

| 双三次插值 | cv2.INTER_CUBIC | 高质量放大,慢 | 用 4×4 像素块的三次卷积计算 |

| 区域插值 | cv2.INTER_AREA | 缩小时效果最佳 | 取邻域像素的平均值(避免锯齿) |

| Lanczos 插值 | cv2.INTER_LANCZOS4 | 超高质量放大 | 基于 sinc 函数的高阶插值 |

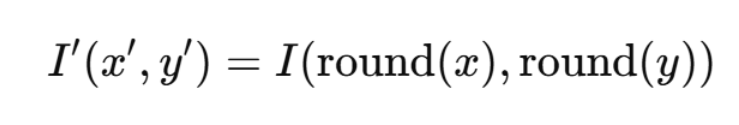

最近邻插值(Nearest Neighbor Interpolation)

原理:

- 对于新像素

(x', y'),找到离它最近的原像素(x, y)。 - 直接复制该像素的值。

公式:

特点:

- 不进行平滑或权重计算。

- 最快,但锯齿感严重。

适用场景:

- 分类图(如标签图、掩码图),不希望像素混合。

- 实时视频预览。

OpenCV参数: cv2.INTER_NEAREST

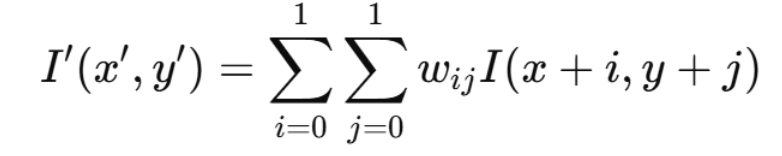

双线性插值(Bilinear Interpolation)

原理:

- 新像素取自其周围 2×2 区域像素的加权平均。

- 权重根据距离线性变化。

公式:

其中

特点:

- 平滑过渡,锯齿少。

- 适合中等质量要求的放大。

OpenCV参数: cv2.INTER_LINEAR

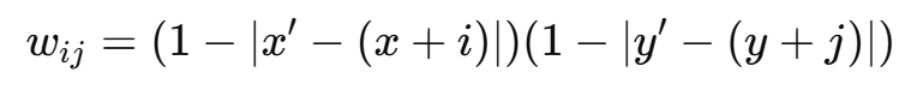

双三次插值(Bicubic Interpolation)

原理:

- 使用 4×4 邻域像素(共16个点)进行加权平均。

- 权重由三次多项式函数确定。

常见核函数(Cubic kernel):

特点:

- 过渡更平滑,细节保持更好。

- 计算复杂度高于双线性。

适用场景:

- 高质量放大、照片增强、AI预处理。

OpenCV参数: cv2.INTER_CUBIC

区域插值(Area Interpolation)

原理:

- 新像素的值为原图中对应区域的平均值(积分平均)。

- 特别适合下采样(缩小)操作。

效果:

- 消除锯齿,防止混叠(aliasing)。

- 不适合放大,因为信息会模糊。

适用场景:

- 图像缩小、视频缩略图生成。

OpenCV参数: cv2.INTER_AREA

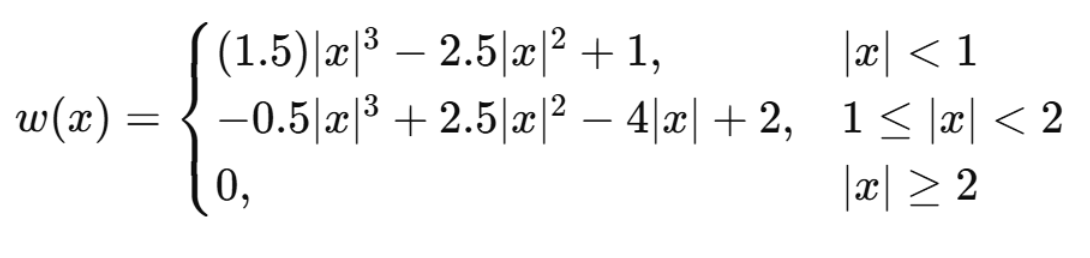

Lanczos 插值(Lanczos Interpolation)

原理:

- 基于 sinc 函数的高精度插值。

- 使用更宽的邻域(一般为 8×8)。

- 函数形式:

其中 a 通常取 3 或 4(对应 INTER_LANCZOS4)。

特点:

- 图像锐度和细节保持最佳。

- 计算量最大,速度最慢。

适用场景:

- 高质量图像缩放、照片编辑、打印前处理。

OpenCV参数: cv2.INTER_LANCZOS4

样条插值(Spline Interpolation,非OpenCV默认)

原理:

- 使用高阶多项式曲线拟合像素变化。

- 可实现平滑度更高的结果。

常见形式:

- 三次B样条(B-spline)

- Catmull-Rom样条

优点:

- 连续一阶、二阶导数,图像平滑。

缺点:

- 对边缘模糊敏感,不常用于实时计算。

效果与性能对比

| 插值算法 | 邻域大小 | 平滑性 | 保真度 | 速度 | 典型用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 最近邻 | 1×1 | ❌ | 差 | 🚀🚀🚀🚀🚀 | 掩码、实时预览 |

| 双线性 | 2×2 | ✅ | 一般 | 🚀🚀🚀🚀 | 通用缩放 |

| 双三次 | 4×4 | ✅✅ | 好 | 🚀🚀🚀 | 高质量放大 |

| 区域插值 | 自适应 | ✅ | 优 | 🚀🚀 | 图像缩小 |

| Lanczos | 8×8 | ✅✅✅ | 极优 | 🚀 | 精准放大 |

| 样条插值 | 4×4~6×6 | ✅✅✅ | 优 | 🚀🚀 | 图像重建 |

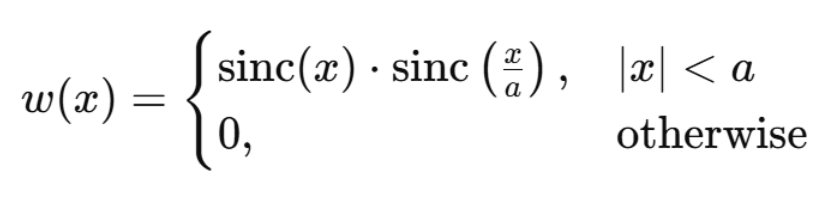

示例

import cv2

import matplotlib.pyplot as plt# 设置中文字体(Windows 常用字体为 SimHei;Mac 可用 PingFang)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 正常显示负号# 1. 读取并转换颜色空间

img = cv2.imread("test.jpg")

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)# 获取原始尺寸

h, w = img.shape[:2]

print(f"原始尺寸: {w} x {h}")# 2. 定义插值算法

methods = {"Nearest": cv2.INTER_NEAREST,"Linear": cv2.INTER_LINEAR,"Cubic": cv2.INTER_CUBIC,"Area": cv2.INTER_AREA,"Lanczos": cv2.INTER_LANCZOS4

}# 3. 图像放大(2 倍)

resized_up = {}

for name, method in methods.items():resized_up[name] = cv2.resize(img, None, fx=2, fy=2, interpolation=method)# 4. 图像缩小(0.5 倍)

resized_down = {}

for name, method in methods.items():resized_down[name] = cv2.resize(img, None, fx=0.5, fy=0.5, interpolation=method)# 5. 使用 Matplotlib 显示结果

plt.figure(figsize=(14, 8))# 第一行:放大效果

for i, (name, image) in enumerate(resized_up.items(), 1):plt.subplot(2, len(methods), i)plt.imshow(image)plt.title(f"放大 x2 - {name}")plt.axis('off')# 第二行:缩小效果

for i, (name, image) in enumerate(resized_down.items(), 1):plt.subplot(2, len(methods), i + len(methods))plt.imshow(image)plt.title(f"缩小 x0.5 - {name}")plt.axis('off')plt.suptitle("OpenCV 各类插值算法:放大 vs 缩小 效果对比", fontsize=16)

plt.tight_layout()

plt.show()

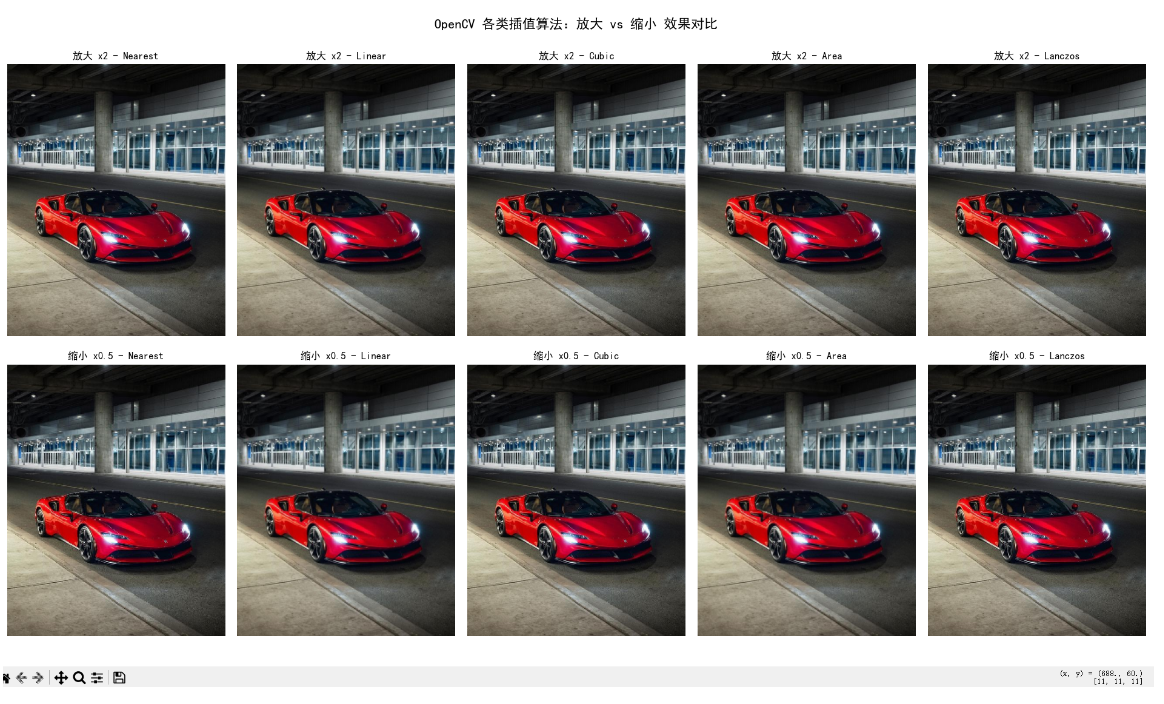

执行效果: