功能测试与接口测试规范SOP流程

课程:B站大学

功能测试和接口测试SOP流程

- 引言

- 1.1 目的

- 规范软件研发过程中的功能测试与接口测试活动,确保测试流程的系统性、全面性和有效性,为产品质量提供核心保障。

- 1.2 范围

- 本规范适用于所有需要进行功能验证和接口测试的项目阶段,包括但不限于迭代测试、集成测试和回归测试。

- 1.3 读者

- 测试工程师、开发工程师、质量保障负责人。

-

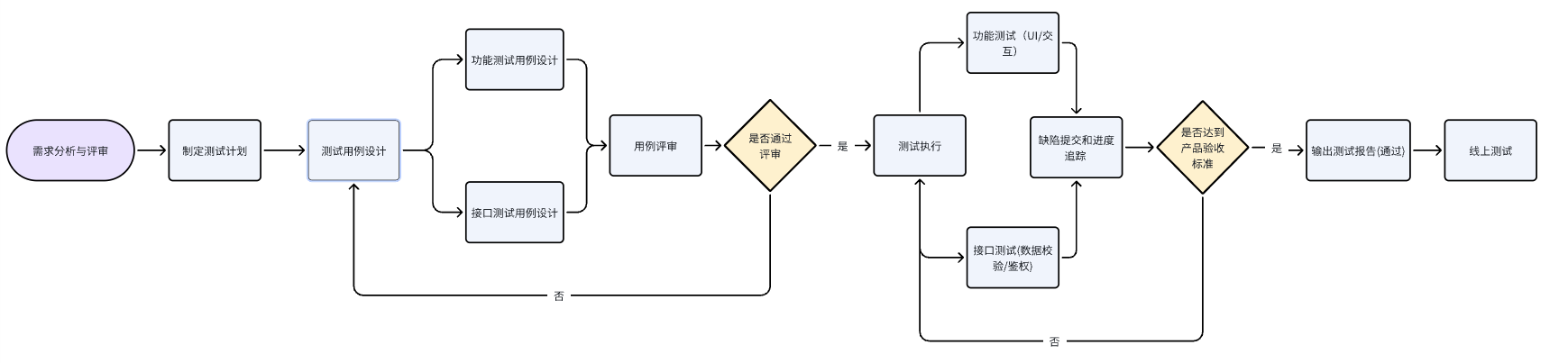

测试流程总览

本规范定义的测试活动主要嵌入在以下流程中,可根据项目情况灵活裁剪:

-

测试计划与设计阶段

- 3.1 测试计划

- 根据产品需求文档(PRD)和交互设计稿,由测试负责人制定测试计划,明确测试范围、策略、资源、进度和风险。

- 3.2 测试设计 - 功能测试

- 依据:PRD、UI设计稿、用户旅程图。

- 方法:等价类划分、边界值分析、场景法、错误推测法。

- 重点:覆盖用户界面(UI)交互、业务流程、数据展示、权限控制、兼容性等。

- 3.3 测试设计 - 接口测试

- 依据:接口文档(如Apifox)、数据库设计文档【技术设计文档】。

- 方法:参数校验、业务逻辑验证、状态码验证、数据一致性检查。

- 重点:覆盖接口的请求/响应格式、业务规则、异常处理、性能边界(如大数据量返回)、鉴权。

- 3.4 用例评审

- 组织产品经理、开发工程师等相关方对功能与接口测试用例进行评审,确保用例的准确性和完整性。

- 测试执行阶段

- 4.1 环境与数据准备

- 测试环境:确保功能测试环境(前端、后端)与接口测试环境(API服务)已就绪且版本正确。

- 测试数据:准备充足的、符合场景的测试数据。接口测试可大量使用Mock数据或数据工厂。

- 4.2 执行策略

- 冒烟测试:对核心功能及主干接口进行快速验证,通过后方可进入全面测试。

- 一轮测试:执行所有设计的功能与接口测试用例。

- 二轮测试:验证一轮存在缺陷后进行二轮(缺陷数小于20个)

- 三轮测试:三轮测试(缺陷数小于5个)方可以进行回归测试(回归相关相关模块功能)

- 4.3 功能测试执行要点

- 模拟真实用户操作,验证前端展示、交互反馈与业务逻辑是否符合预期。

- 关注用户体验,如页面加载速度、操作流畅度、提示信息准确性。

- 关注产品解决的需求以及带来的指标好处

- 4.4 接口测试执行要点

- 使用工具(如Postman、Apifox)直接调用API,绕过前端界面,快速验证后端逻辑。

- 重点验证:参数边界、错误码、业务状态变更、数据库数据一致性、鉴权。

- 4.5 缺陷管理流程

- 新建:在缺陷管理工具(阿里云效)中提交Bug,标题清晰,内容包含复现步骤、预期结果、实际结果、截图/bug视频/日志/接口响应。

- 跟踪:指派给对应开发人员,并定期跟踪状态(待确认、已修复)。

- 验证:开发修复后,测试人员需及时验证,验证通过后关闭缺陷(进行该缺陷阻塞之后的测试点)。

- 测试报告与收尾

- 5.1 测试报告

- 测试结束后,输出测试报告,内容应包括:

- 测试结论(通过/不通过)。

- 测试执行情况(用例数、通过率、缺陷统计)。

- 风险与遗留问题。

- 发布建议。

- 测试结束后,输出测试报告,内容应包括:

- 5.2 知识沉淀

- 将本次测试中发现的典型缺陷、易忽略场景补充到测试用例库中,为后续迭代和自动化测试提供输入。

- 与自动化测试的衔接

- 稳定、高优先级的功能测试场景是接口自动化的主要来源。

- 稳定、高优先级的接口测试用例是接口自动化脚本的直接来源。手工接口测试验证通过后,应优先纳入接口自动化覆盖范围,以实现持续回归。