智慧城市综合管理平台如何破解城市治理难题

2025年11月1日,应急消防部发布《一网统飞・低空智治全国推广部署方案》,要求2026年前所有地市实现"飞行数据全接入、服务需求全响应"。这一政策背后,折射出当前城市治理对智能化平台的迫切需求。传统城市管理正面临信息分散、决策滞后、可视化弱三大痛点,而智慧城市综合管理平台的出现,正以"一屏观全域"的优势重塑城市治理模式。

城市治理的三大痛点

传统城市管理模式下,信息分散在多个系统中形成数据孤岛,公安、交通、城管等部门各有独立数据库,数据难以共享。某一线城市统计显示,仅交通管理就涉及12个部门的23个独立系统,数据整合耗时长达72小时。决策滞后问题同样突出,人工汇总数据平均需要3-5天,导致应急响应迟缓。可视化方面,传统报表式呈现难以直观反映城市运行态势,某省会城市曾因监控数据图表混乱,错过关键交通拥堵预警时机。

平台架构设计:模块化破解数据孤岛

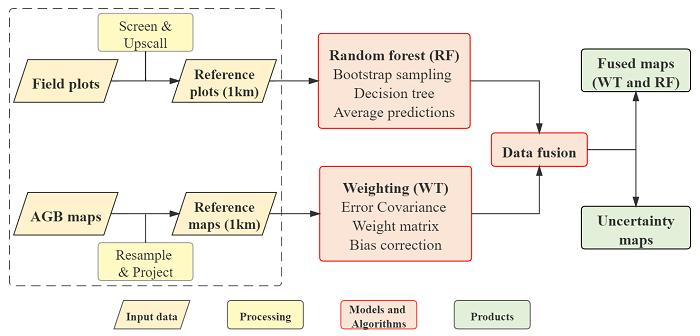

智慧城市综合管理平台采用"三横三纵"架构,横向分为感知层、数据层、应用层,纵向贯穿标准规范、安全保障和运维体系。平台核心采用模块化设计,将数据统计、地图展示、图表分析等功能拆分为独立模块,各模块通过标准化接口实现数据互通。

以某市平台为例,通过多源数据融合技术,整合了12个部门的87类数据,包括视频监控、传感器数据、业务系统数据等。平台采用分布式存储架构,支持每秒10万级数据写入,数据处理延迟控制在500毫秒以内。在硬件适配方面,平台兼容龙芯、鲲鹏等国产CPU,以及麒麟、统信操作系统,满足信创要求。

数据可视化策略:从数字到决策的桥梁

平台采用"一屏观全域"设计理念,通过三维可视化大屏实现城市全要素实时展示。大屏左侧为数据统计区,中间是地图展示区,右侧为图表分析区,各区域通过色彩功能化区分数据类型——蓝色表示正常状态,黄色代表预警,红色显示紧急事件。

该对比图展示了不同图表类型(饼图、柱状图、折线图)在城市数据呈现中的适用场景,帮助管理者根据数据特性选择最优可视化方式。

图表类型根据数据特点适配:饼图展示资源占比,柱状图对比不同区域指标,折线图反映趋势变化。某智慧园区案例显示,采用适配图表后,管理人员数据理解效率提升60%,决策时间缩短40%。平台还支持自定义仪表盘,用户可根据需求拖拽组件生成专属视图。

交互体验优化:让数据"活"起来

平台交互设计聚焦数据筛选和实时反馈两大核心。用户可通过多维度筛选条件(时间、区域、事件类型)快速定位所需数据,筛选结果实时更新。系统还提供智能预警功能,当指标超出阈值时,自动推送预警信息至管理人员手机端,响应延迟小于10秒。

在操作便捷性方面,平台采用自然语言交互,支持"显示XX区近7天交通流量"等语音指令。某试点城市数据显示,基层工作人员培训周期从7天缩短至1天,操作效率提升300%。平台还具备自适应界面,可在大屏、PC、移动端无缝切换,保持一致操作体验。

实战价值:从效率提升到模式创新

平台在多个城市的应用已显现显著价值。某市接入平台后,应急响应时间从平均45分钟缩短至12分钟,处置效率提升73%。在城市管理方面,通过视频识别和AI分析,违章建筑发现及时率提高85%,处理周期从15天压缩至3天。

图表显示某试点城市接入平台后,关键指标如应急响应效率、违章处理速度等均有显著提升。

更深远的影响在于治理模式创新。平台构建了"感知-分析-决策-执行-反馈"的闭环管理体系,实现从被动响应到主动预防的转变。某沿海城市通过平台预测性维护,将管网泄漏率降低42%,年节省维修费用超2000万元。

随着"一网统飞"等政策推进,智慧城市综合管理平台正从工具升级为城市治理的神经中枢。未来,随着数字孪生、AI大模型等技术融入,平台将实现从"看见"到"预见"的跨越,真正成为智慧城市的"大脑"。对于城市管理者而言,选择适配自身需求的平台架构,平衡标准化与定制化,将是实现治理现代化的关键一步。