全自动分液站在实验室自动化中的关键作用与性能解析

在现代实验室工作中,液体分液操作是许多检测和研究流程的基础步骤。传统手动分液方式不仅效率低下,还容易引入人为误差,影响实验结果的可重复性。全自动分液站作为一种先进的自动化设备,通过集成高精度蠕动泵和智能控制系统,显著提升了分液操作的精确性和效率。本文将深入探讨全自动分液站的技术原理、性能参数、应用场景及其在实验室自动化中的价值,旨在为相关领域的研究人员和技术人员提供实用的参考。

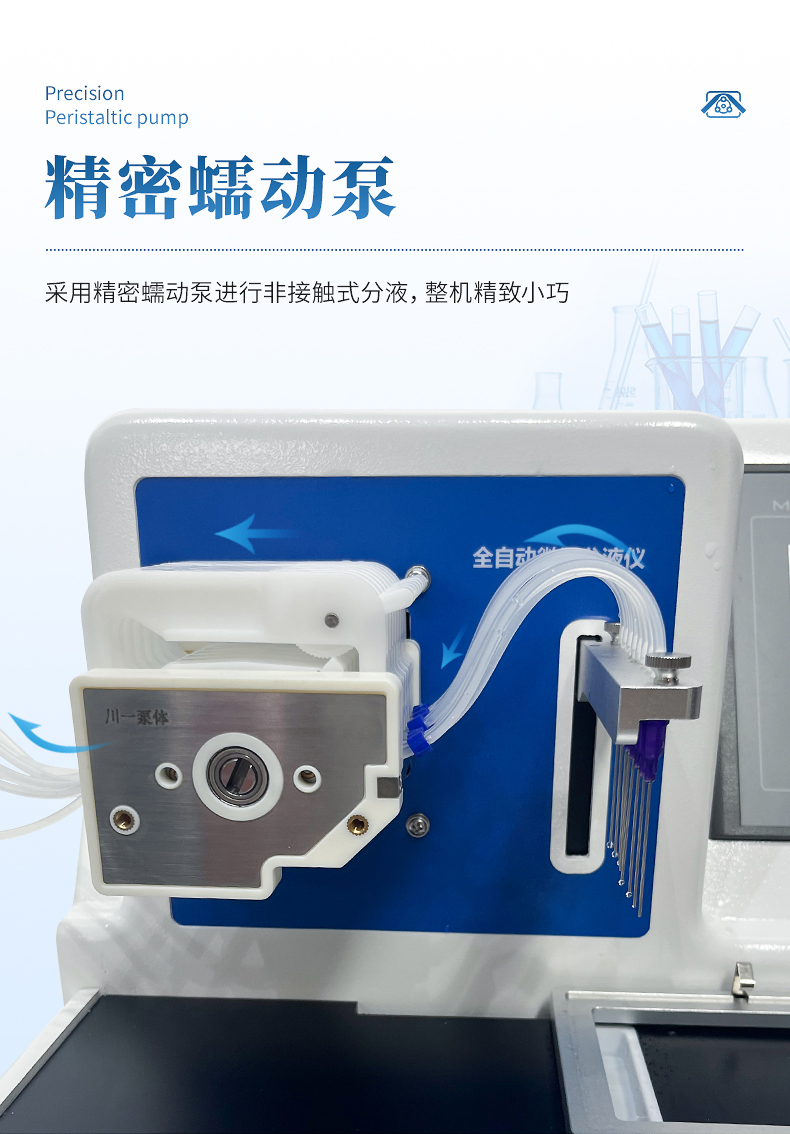

技术原理与核心设计

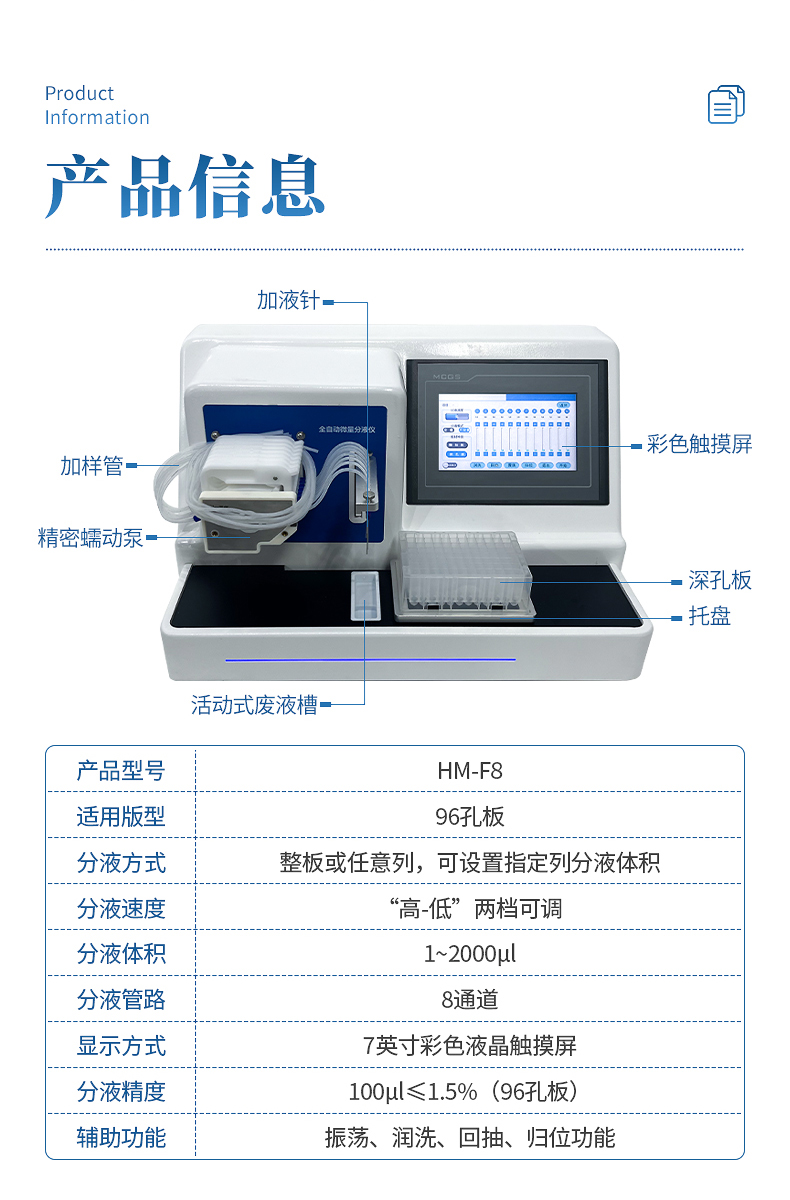

全自动分液站采用精密蠕动泵作为核心分液机制,实现非接触式分液操作。蠕动泵通过周期性挤压柔性管路,产生负压和正压,从而精确控制液体的吸入和排出。这种设计避免了液体与泵体的直接接触,减少了交叉污染的风险,同时确保了分液过程的高度一致性。设备通常配备多通道分液管路,例如8通道系统,可同时处理多个样本,大幅提高吞吐量。

在分液控制方面,全自动分液站集成微处理器和触摸屏界面,支持用户自定义分液参数。分液方式包括整板分液和任意列分液,用户可通过7英寸彩色液晶触摸屏轻松设置分液体积、速度和目标列。此外,设备还提供振荡、润洗、回抽和归位等辅助功能,进一步优化操作流程。例如,润洗功能可在分液前预湿管路,减少残留误差;回抽功能则防止液体滴漏,确保分液终点准确。

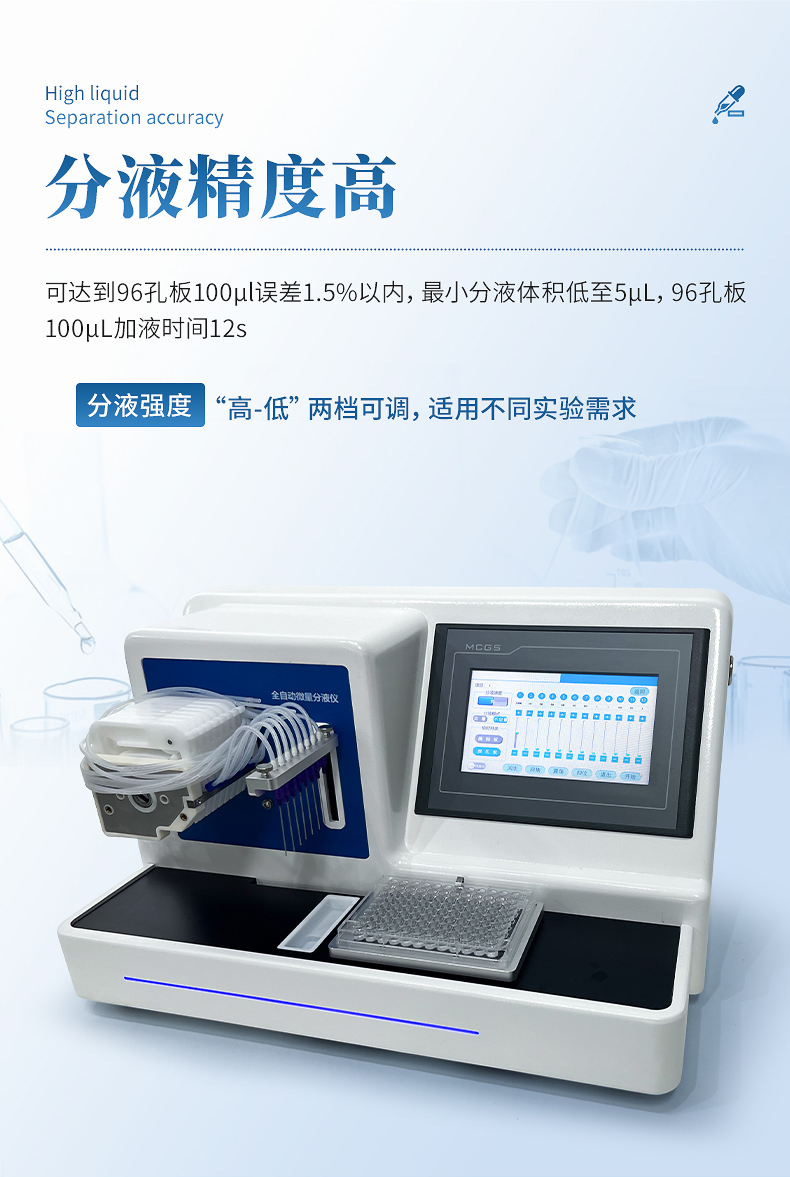

性能参数与精度分析

全自动分液站的性能主要体现在分液精度、速度和适应性上。根据技术参数,分液体积范围为1微升至2000微升,最小分液体积可低至5微升,适用于从微量到常规体积的多种实验需求。在分液精度方面,设备在96孔板上进行100微升分液时,误差可控制在1.5%以内。这一高精度水平得益于蠕动泵的稳定性和闭环控制系统,后者实时监测并调整分液压力与流量。

分液速度是另一个关键指标。全自动分液站提供高低两档可调的分液强度,用户可根据液体粘度或实验要求选择合适模式。例如,在96孔板上完成100微升分液仅需约12秒,远快于手动操作。这种高效率不仅缩短了实验时间,还降低了操作者疲劳带来的误差。活动式废液槽和自动回收系统的设计进一步简化了废液处理,符合实验室安全与环保标准。

应用场景与真实案例分析

全自动分液站在多个领域展现出广泛的应用潜力。在疾控筛查中,例如某省级疾控中心在流感病毒检测项目中,采用全自动分液站进行样本分液。传统手动分液需多名实验员协作,耗时且易出错;引入全自动设备后,分液时间减少50%,同时将误差率从3%降至1%以下,显著提高了检测结果的可靠性。

在食品检测领域,全自动分液站用于农药残留分析。一家第三方检测机构在处理大批量蔬菜样本时,利用该设备的任意列分液功能,针对特定列设置不同体积的试剂添加。这不仅避免了试剂的浪费,还确保了标准曲线的准确性。实际运行数据显示,分液一致性的提升使检测重复性提高20%,助力机构通过国家认证评审。

生命科学研究中,全自动分液站在细胞培养和分子生物学实验中也发挥重要作用。例如,某高校实验室在基因表达分析中,使用全自动分液站进行cDNA模板分液。设备的高精度和非接触式设计避免了气溶胶污染,确保了qPCR结果的准确性。同时,振荡功能帮助混匀试剂,减少了额外操作步骤,整体实验效率提升30%。

优势比较与未来展望

与手动分液相比,全自动分液站的核心优势在于自动化、高精度和可重复性。手动分液常受操作者技能和经验影响,而自动化设备通过标准化流程消除了人为变量。此外,全自动分液站的可编程性允许复杂分液模式的实现,例如梯度分液或自定义列分液,这在药物筛选或高通量测序中尤为关键。

从技术发展趋势看,全自动分液站正朝着更高集成度和智能化方向发展。未来版本可能融合物联网技术,实现远程监控和数据记录,进一步支持实验室数字化管理。同时,随着微流控和人工智能的进步,分液精度和自适应能力有望进一步提升,满足精准医疗和个性化研究的需求。

全自动分液站作为实验室自动化的重要组成部分,通过先进的技术设计和可靠的性能参数,为各类检测和研究提供了高效、精确的分液解决方案。其应用案例证明,该设备不仅能提升实验效率,还能显著降低误差,推动科学研究的可重复性和标准化。