电介质的主要电气特性:液体电介质的损耗--与温度和频率的关系

前言:

高电压技术:第一章:电介质的主要电气特性

液体电介质的损耗

1.中性和弱极性液体介质(变压器油)的损耗主要由电导引起,由于电导率与温度有指数关系,因而其介质损耗角正切值以指数规律随温度上升而增大。

2.极性液体介质(蓖麻油)除电导损耗外,还有极化损耗,介质损耗较大,且和温度、频率都有关系。

温度升高,介质损耗角正切值先升高后降低再升高;

频率升高,介质损耗角正切值先降低后升高再降低。

核心概念:介质损耗的起源

电介质在交变电场下会产生能量损耗,主要来源于两部分:

电导损耗:由电介质的泄漏电流引起,类似于一个电阻的焦耳热。

极化损耗:由极化过程的“摩擦”引起,特别是极性分子的转向极化。

不同类型的液体,这两种损耗的相对比重和变化规律截然不同。

1. 中性和弱极性液体电介质(以变压器油为例)

特性分析:

分子结构:分子对称,正负电荷中心重合,不具有永久性偶极矩。

极化形式:主要发生电子极化和离子极化,这些都是无损的弹性极化,响应速度极快,几乎不消耗能量。

损耗主体:因此,其总的介质损耗几乎完全由电导损耗主导。

(个人:中性和弱极性液体电介质的损耗主要由电导引起,由于电导率与温度成正比例关系,因此介质损耗角正切值以指数规律随温度上升而增大。)

损耗与温度的关系:

机理:液体电介质的电导主要是离子电导(由杂质分子电离或液体本身分子离解产生)。离子迁移的速率强烈依赖于温度。

阿伦尼乌斯定律:电导率 σ 随温度 T 的变化遵循指数规律:

,其中 AA是活化能,k 是玻尔兹曼常数。

,其中 AA是活化能,k 是玻尔兹曼常数。结论:由于电导率 σ 随温度指数上升,而损耗角正切

,所以在一定频率下,tanδ随温度升高呈指数规律增大。

,所以在一定频率下,tanδ随温度升高呈指数规律增大。

简单比喻:变压器油就像一个漏水的容器。温度越低,水(电荷)越粘稠,漏得慢(电导损耗小);温度越高,水越稀,漏得越快(电导损耗指数增加)。

2. 极性液体电介质(以蓖麻油为例)

特性分析:

分子结构:分子不对称,正负电荷中心不重合,具有永久性偶极矩。

极化形式:除了电子和离子极化,还存在强烈的转向极化。

损耗主体:其总损耗是电导损耗和极化损耗的叠加。在大多数工况下,极化损耗占主导地位。

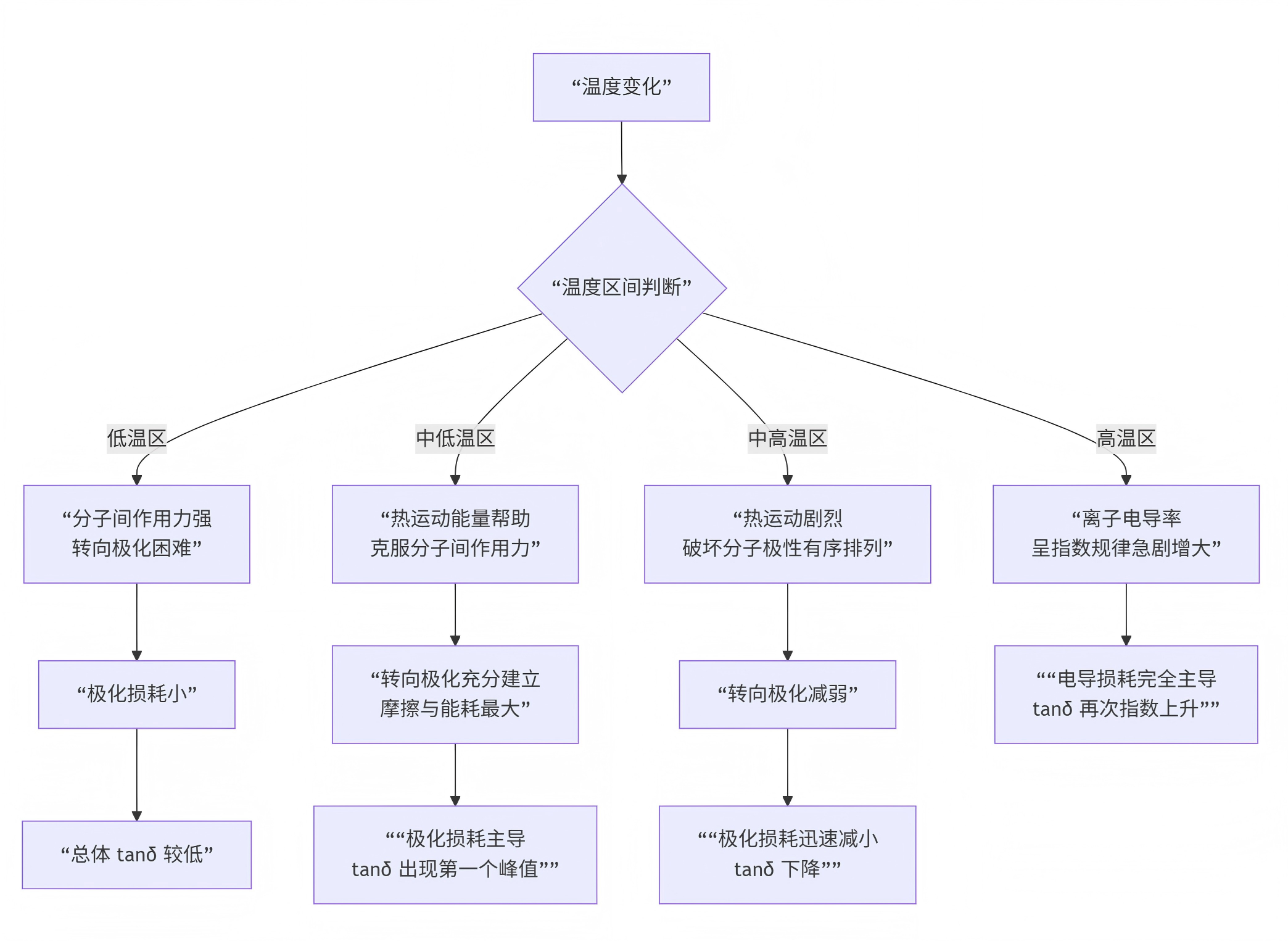

损耗与温度的关系(“先升高 → 后降低 → 再升高”)

极性液体的 tanδ与温度的关系曲线呈现出一个“双峰”或复杂变化的形状,这是其最显著的特征。其变化规律及机理如下图所示:

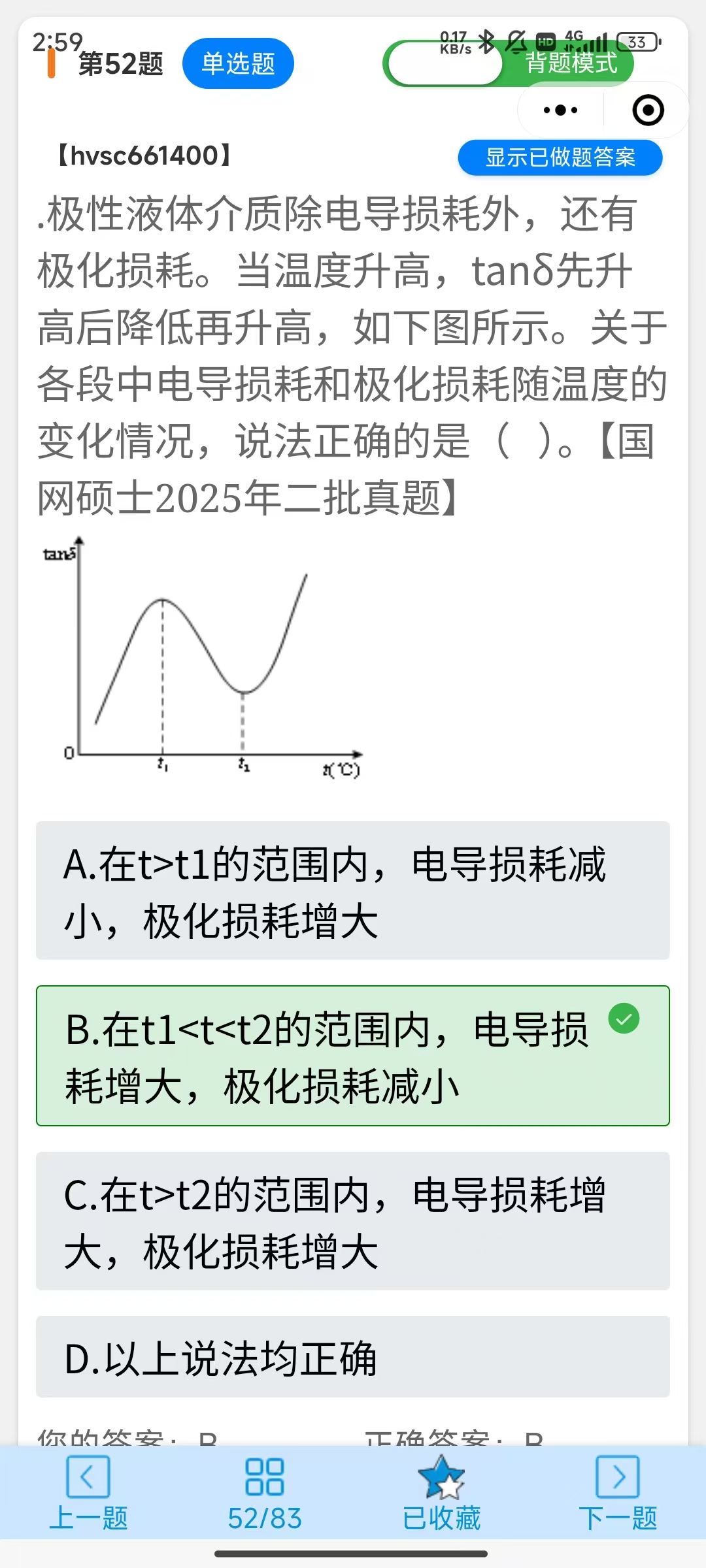

题目示例:

答案解析:B选项原因

时间:0-t1

在低温时,极化损耗和电导损耗都较小;随着温度的升高,液体的粘度减小,偶极子转向极化增强,电导损耗也在增大,所以总的tanδ亦上升,并在t=t1时达到极大值;

时间:t1-t2

在t1<t<t2的范围内,由于分子热运动的增强妨碍了偶极子沿电场方向的有序排列,极化强度反而随温度的上升而减弱,由于极化损耗的减小超过了电导损耗的增加,所以总的tanδ曲线随t的升高而下降,并在t=t2时达到极小值。

时间:t2-无穷

在t>t2以后,由于电导损耗随温度急剧上升、极化损耗不断减小而退居次要地位,因而

tanδ就将随t的上升而持续增大了。

扩展题:

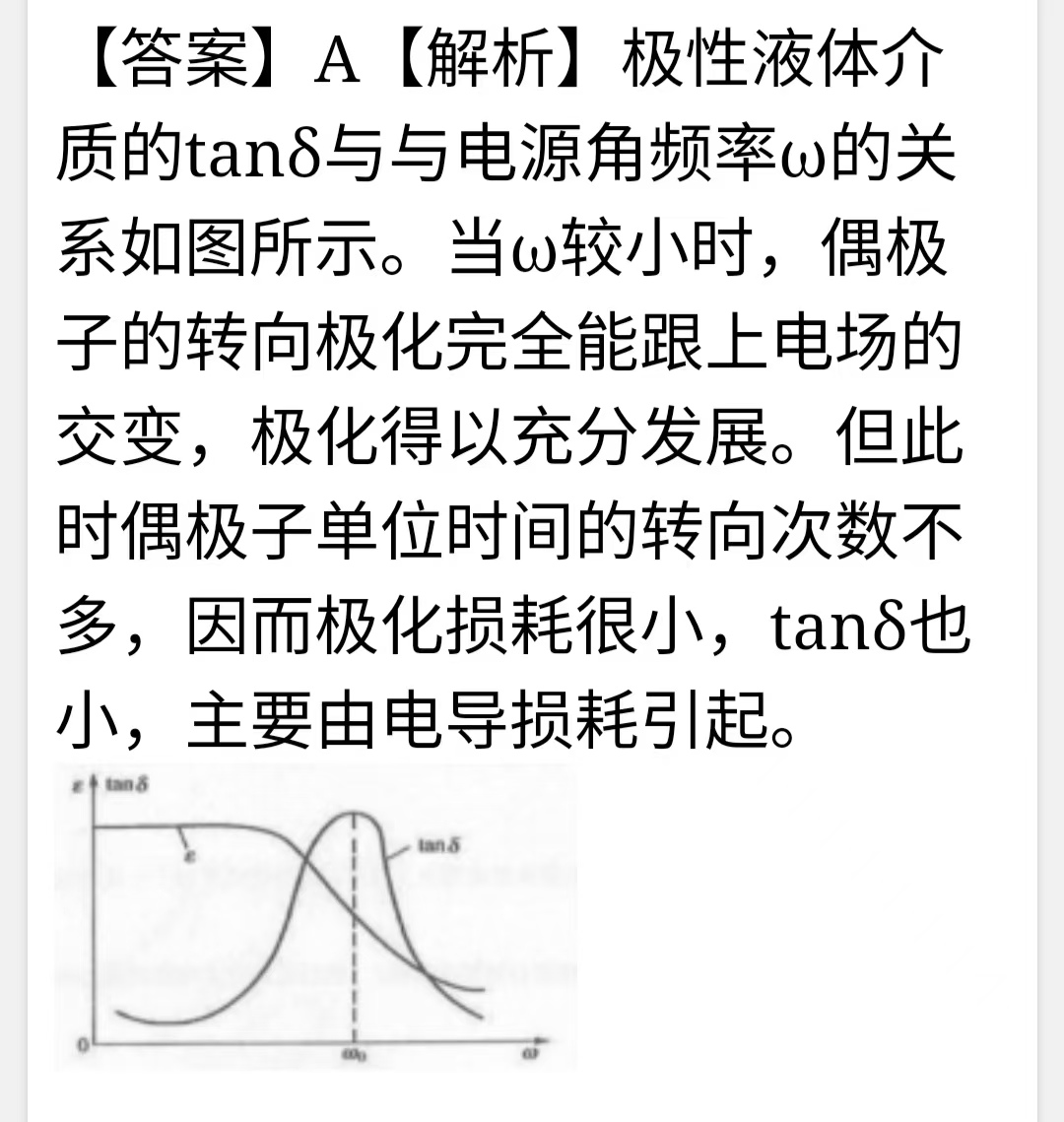

在极性液体介质中,当频率很低时,介质中的损耗主要由电导决定。

原因:

jp6:

极性液体介质相对介电常数的影响因素:

(1)频率:随频率升高,相对介电常数变小。

(2)温度:随温度升高,相对介电常数具有先正后负的温度系数。

损耗与频率的关系(“先降低 → 后升高 → 再降低”)

低频区:

现象:tanδ 随频率升高而降低。

机理:频率很低时,转向极化能完全跟上电场变化,极化充分,但电导损耗 (∝σ/ω) 的贡献很大,且随频率升高而减小。 (个人:当电源频率ω较小时(w=2*pi*f),偶极子的转向极化完全能跟上电场的交变,极化得以充分发展。但此时偶极子单位时间的转向次数不多,因而极化损耗很小,tanδ也小,主要由电导损耗引起。)

中频区(弛豫区):

现象:tanδ随频率升高而增大,并出现峰值。

机理:频率升高到与偶极子转向的“弛豫时间”相匹配时,极化严重滞后,分子间“摩擦”最大,导致极化损耗达到峰值。这是极性介质损耗最大的“危险区域”。

高频区:

现象:tanδ随频率升高而降低。

机理:频率过高,偶极子完全来不及转向,转向极化被“冻结”,极化损耗大幅下降。此时只剩下很小的电子极化损耗。

总结与工程意义

| 特性 | 中性和弱极性液体(变压器油) | 极性液体(蓖麻油) |

|---|---|---|

| 损耗机制 | 主要为电导损耗 | 电导损耗 + 显著的极化损耗 |

| 与温度关系 | 指数单调上升 | 非单调,呈“双峰”或复杂变化 |

| 与频率关系 | 不明显(主要由电导决定) | 显著,呈“峰值”变化 |

| 应用 | 广泛应用于电力设备(变压器、电缆),因其损耗低,性能稳定。 | 通常不用于高压绝缘,因其损耗大且随温度频率变化剧烈。可用于特定电容器或作为实验室材料。 |

结论:理解这两种不同类型液体介质的损耗特性,对于正确选择和使用绝缘材料至关重要。在高压绝缘设计中,我们追求的是低损耗且性能稳定的材料,这正是全球电力系统广泛使用矿物油(中性) 作为绝缘和冷却介质,而避免使用极性液体的根本原因。

损耗与频率的关系(“先降低 → 后升高 → 再降低”) 请解释, 为什么 先降低 ,后升高 ,再降低

核心原因在于:随着频率变化,电导损耗和极化损耗这两种机制的相对主导地位发生了交替转换。

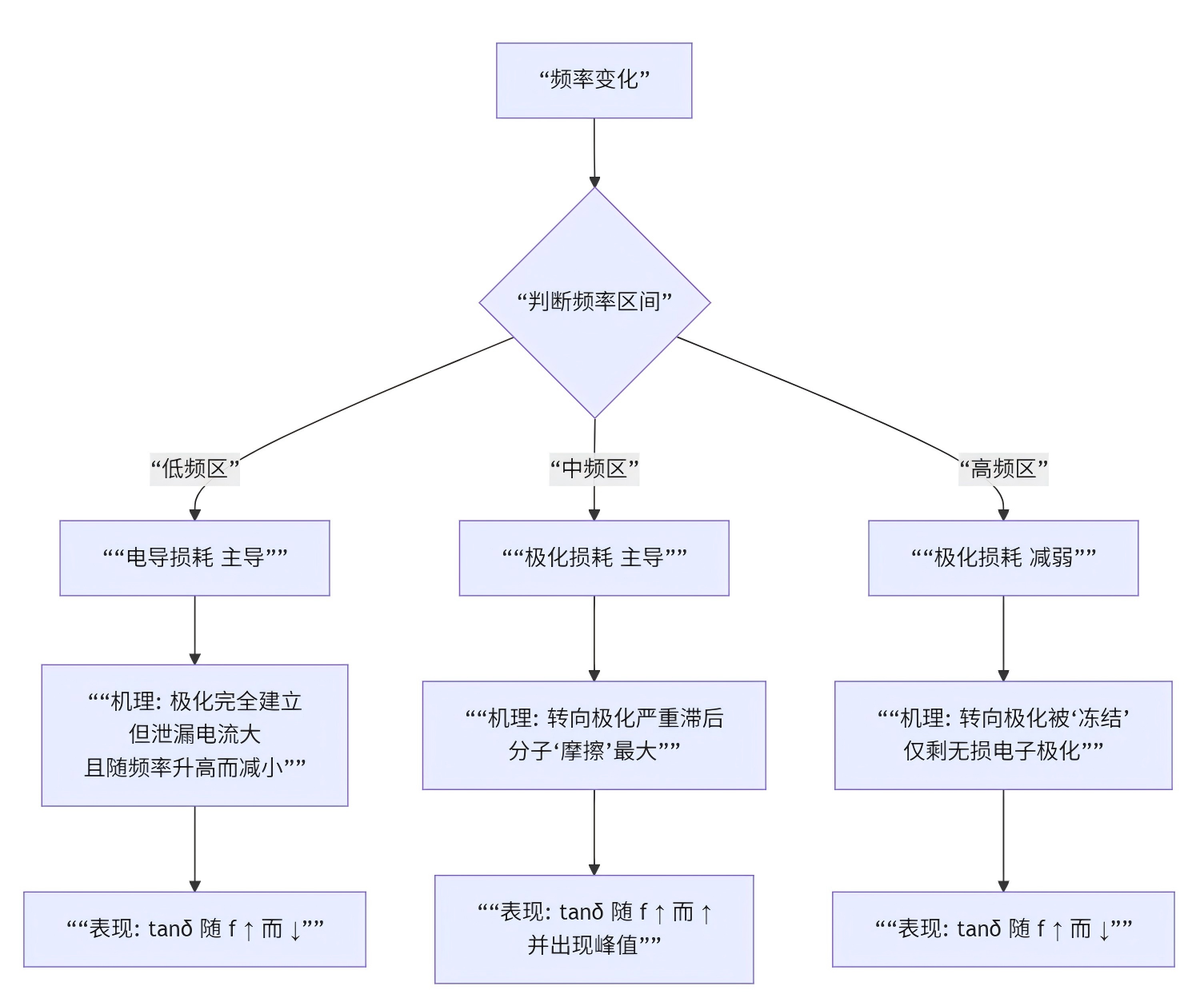

核心机理总览

极性液体介质的总损耗由两部分构成:

电导损耗:由泄漏电流引起,可看作一个电阻 RR 的损耗。

极化损耗:主要由极性分子转向极化的弛豫过程引起,可看作一个与电容串联的电阻 RpRp 的损耗。

下图清晰地展示了不同频率区间下,主导损耗机制的切换过程:

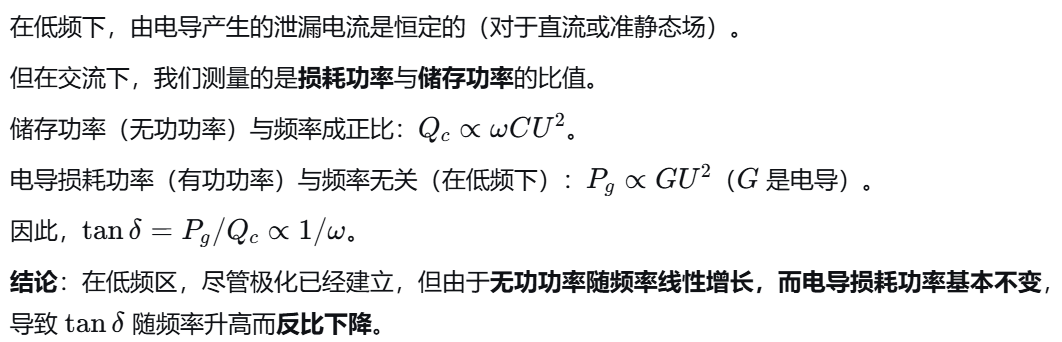

阶段一:低频区 —— tanδ随频率升高而 降低

物理图像:频率非常低,电场变化很慢。极性分子的转向极化有充足的时间能完全跟上电场的变化,充分建立。此时,极化损耗很小。

主导机制:电导损耗。

解释“为何降低”:

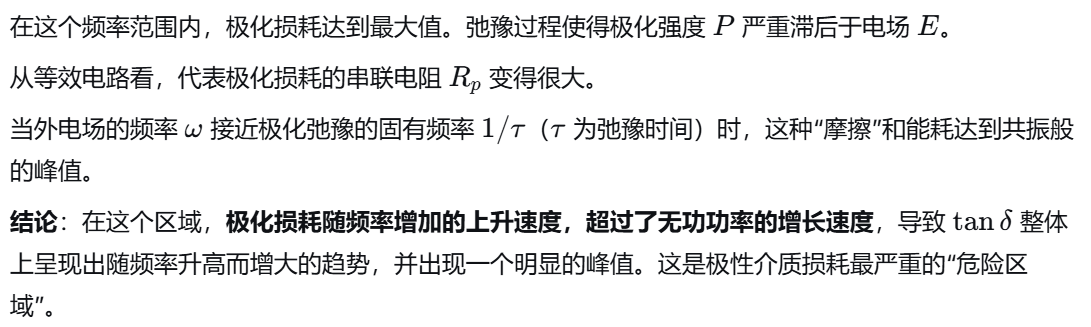

阶段二:中频区(弛豫区)—— tanδ随频率升高而 升高

物理图像:频率升高到一定程度,电场变化加快。极性分子(偶极子)想跟着电场转向,但惯性(分子间作用力和热运动)使它转不过来,总是慢半拍,这种滞后现象称为“弛豫”。此时,分子间发生剧烈的“摩擦”,消耗大量能量。

主导机制:极化损耗。

解释“为何升高”:

阶段三:高频区 —— tanδ随频率升高而 降低

物理图像:频率非常高,电场变化极快。极性分子根本来不及转向,刚想动,电场方向就变了。结果就是,转向极化被完全“冻结”,无法发生。

主导机制:电子极化(和无损的离子极化)。

解释“为何再次降低”:

总结

这个“先降后升再降”的曲线,完美地描绘了极性介质中微观分子从“从容不迫”(低频,电导主导)到“拼命追赶”(中频,极化损耗主导),再到“放弃抵抗”(高频,极化冻结)的动态过程。理解这一规律对于在高频电路中选择合适的绝缘材料或电容器介质至关重要。