Vue响应式原理:从数据定义到视图更新全链路解析

要理清runtime-core与reactive的结合逻辑,可按“概念→流程→原理→价值”的顺序拆解,形成一条从“数据定义”到“视图更新”的完整链路:

一、先明确核心角色(概念定位)

-

reactive的职责:

基于Proxy实现数据劫持,将普通对象转为“响应式对象”。核心能力是:- 拦截数据的读取(

get陷阱),记录“谁在访问数据”(依赖收集); - 拦截数据的修改(

set陷阱),通知“依赖者”数据已变化(触发更新)。

- 拦截数据的读取(

-

runtime-core的职责:

Vue运行时的核心引擎,负责组件生命周期、虚拟DOM渲染、更新调度等。核心能力是:- 执行渲染逻辑(如

render函数)生成虚拟DOM; - 通过

patch算法将虚拟DOM映射为真实DOM; - 管理渲染副作用(

effect),控制更新时机和频率。

- 执行渲染逻辑(如

二、从数据定义到视图更新的完整流程(按时间顺序)

1. 第一步:开发者定义响应式数据(reactive初始化)

开发者通过reactive创建响应式对象,并挂载到组件上下文(如setup返回值):

import { reactive } from 'vue';

export default {setup() {const state = reactive({ count: 0 }); // 数据被Proxy代理return { state }; // 挂载到组件实例的上下文(ctx)}

};

此时,state的所有属性访问/修改都会被reactive的Proxy拦截。

2. 第二步:模板编译为渲染函数(为结合埋下触发点)

Vue编译器(如@vue/compiler-sfc)将模板转换为render函数,其中对响应式数据的访问会被保留为“上下文访问”形式。例如:

模板 <div>{{ state.count }}</div> 编译为:

function render(ctx) { // ctx即组件上下文,包含statereturn createVNode('div', null, ctx.state.count);

}

这里的ctx.state.count就是后续触发响应式的“钩子”。

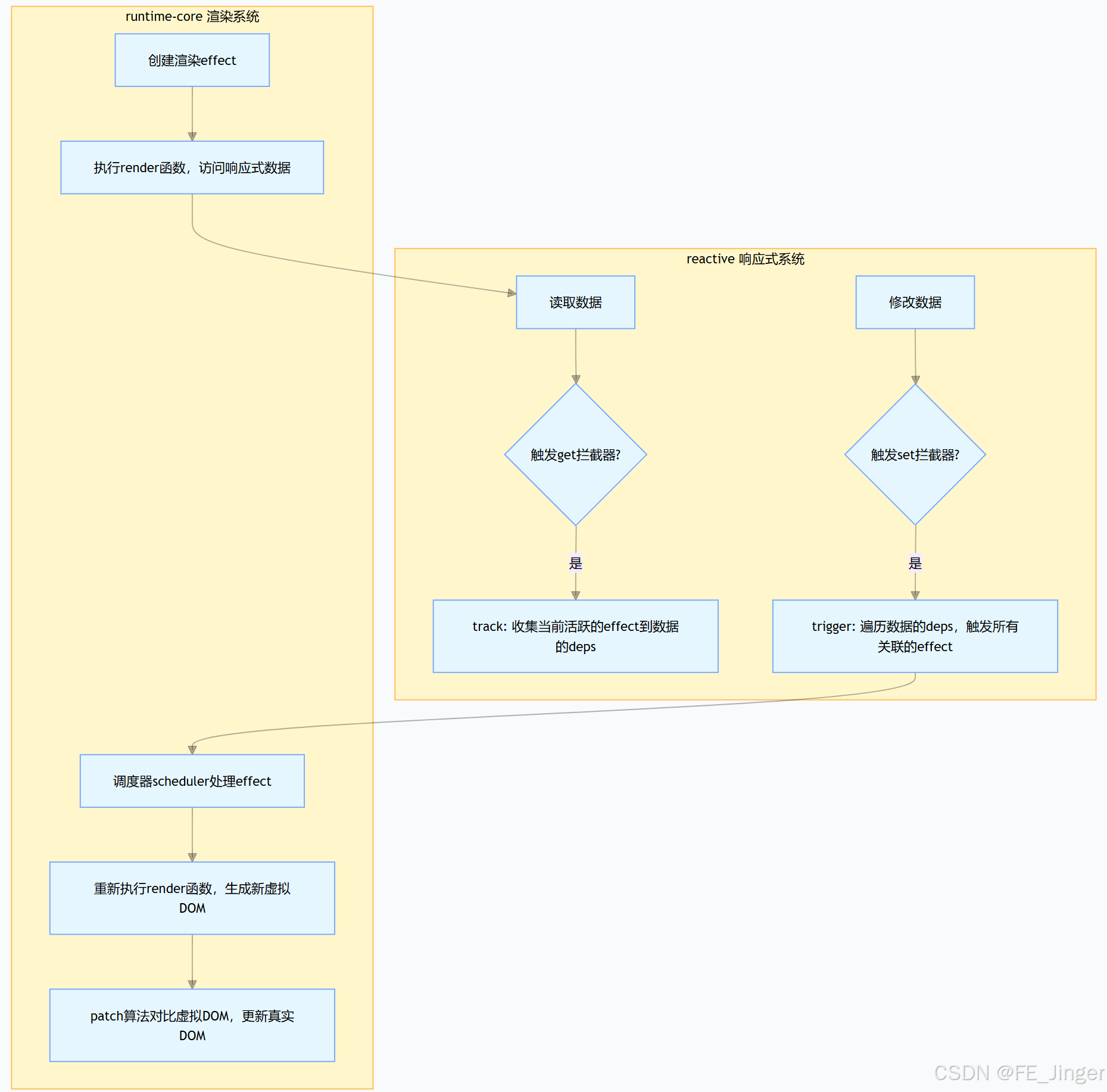

3. 第三步:runtime-core执行渲染,触发依赖收集

runtime-core在组件初始化时,会创建一个“渲染副作用”(effect),包裹render函数执行逻辑:

// runtime-core内部逻辑(简化)

const renderEffect = effect(() => { // 1. 执行render函数,生成虚拟DOMconst vnode = render(instance.ctx); // 2. 将虚拟DOM渲染到真实DOMpatch(vnode, container); },{ scheduler: queueJob } // 调度器:控制更新时机

);

执行render函数时,会访问ctx.state.count,触发reactive的get拦截器,完成依赖收集:

reactive通过track方法,将当前活跃的renderEffect(渲染副作用)记录到state.count的依赖列表(deps)中。- 此时建立关联:

state.count变化时,需重新执行renderEffect。

4. 第四步:数据修改触发响应式更新

当开发者修改响应式数据(如state.count++)时:

reactive的set拦截器捕获到count的变化,通过trigger方法遍历count的依赖列表(deps),取出所有关联的副作用(即renderEffect)。runtime-core的调度器(scheduler)将renderEffect放入微任务队列(批量处理避免频繁更新),待当前同步代码执行完后,重新执行renderEffect:- 再次调用

render函数生成新的虚拟DOM; - 通过

patch算法对比新旧虚拟DOM,只更新变化的部分到真实DOM。

- 再次调用

三、底层结合的核心机制(为什么能联动)

-

依赖追踪机制:

reactive的track(收集)和trigger(触发)是“数据”与“渲染”的连接点。runtime-core的渲染副作用(effect)作为“依赖”被track记录,数据变化时被trigger唤醒。 -

副作用调度机制:

runtime-core通过effect的scheduler控制更新时机(如批量更新、优先级排序),避免响应式数据频繁变化导致的无效渲染,提升性能。 -

虚拟DOM的桥梁作用:

runtime-core的虚拟DOM将“数据变化”与“DOM操作”解耦。响应式数据变化仅触发虚拟DOM重新生成,再通过patch实现最小化DOM操作,兼顾灵活性与性能。

四、总结:两者结合的价值

- 数据驱动视图的核心:

reactive让数据具备“感知访问和变化”的能力,runtime-core让数据变化能“自动映射到视图”,共同实现Vue“数据驱动”的核心特性。 - 职责清晰且协同高效:

reactive专注数据层,runtime-core专注渲染层,通过依赖追踪机制松耦合联动,既保证了扩展性(如支持JSX、自定义渲染器),又确保了更新效率。

向面试官阐述时,可提炼为:reactive负责“监听数据”,runtime-core负责“处理更新”,通过“依赖收集-触发”机制,形成从数据变化到视图更新的闭环,这是Vue响应式系统的核心运作方式。

在Vue中,runtime-core和reactive的结合是Vue响应式系统与渲染系统协同工作的核心,贯穿了模板编译、运行时渲染和底层原理三个层面。以下从这三个维度解析它们的结合方式,适合向面试官阐述:

一、核心概念铺垫

runtime-core:Vue3的运行时核心,负责虚拟DOM渲染、组件生命周期管理、事件处理等核心逻辑,是Vue运行时的“骨架”。reactive:Vue响应式系统的核心API,用于将普通对象转为响应式对象(通过Proxy代理),实现数据变化时自动触发视图更新。

两者的结合本质是:响应式系统(reactive)感知数据变化,通过runtime-core的渲染机制将变化映射到视图。

二、从编译到运行:协同流程解析

1. 模板编译阶段:为结合埋下“钩子”

Vue的模板编译(如vue-loader或@vue/compiler-sfc)会将模板字符串转换为渲染函数(render函数),这个过程中会对模板中的响应式数据访问做特殊处理,为runtime-core与reactive的结合埋下“触发点”。

例如,模板:

<template><div>{{ user.name }}</div>

</template>

会被编译为类似这样的render函数(简化版):

function render(ctx) {return createVNode('div', null, ctx.user.name);

}

这里的ctx就是组件实例的上下文,其中user是通过reactive创建的响应式对象。编译后的render函数中,对ctx.user.name的访问会被响应式系统捕获。

2. 运行时初始化:响应式数据与组件实例绑定

当组件初始化时(runtime-core的createComponentInstance过程),reactive创建的响应式数据会被挂载到组件实例的setupState或data中,成为组件上下文(ctx)的一部分。

关键流程:

- 开发者通过

setup函数返回reactive对象:import { reactive } from 'vue'; export default {setup() {const user = reactive({ name: '张三' });return { user }; // 挂载到组件上下文} }; runtime-core在初始化组件时,会将setup返回的响应式对象整合到组件实例的ctx中,使得render函数可以通过ctx.user访问。

3. 数据访问与依赖收集:响应式系统“监听”渲染过程

当runtime-core执行render函数生成虚拟DOM时,会触发对响应式对象(如user.name)的访问。此时reactive的Proxy代理会拦截这次访问,完成依赖收集:

- 拦截访问:

reactive通过Proxy的get陷阱拦截user.name的读取。 - 关联副作用:

runtime-core在执行render函数时,会将当前的渲染副作用(effect)设为“活跃状态”(通过effectStack管理)。 - 收集依赖:响应式系统将这个渲染副作用与

user.name的依赖项(deps)关联,即“记录:当user.name变化时,需要重新执行这个渲染副作用”。

核心代码逻辑(简化):

// reactive的get拦截器

function createGetter() {return function get(target, key) {const res = Reflect.get(target, key);// 收集依赖:将当前活跃的effect添加到key的依赖列表track(target, key); return res;};

}// runtime-core中执行render时创建渲染effect

const renderEffect = effect(() => {// 执行render函数,触发响应式数据访问vnode = renderComponentRoot(instance); // 渲染虚拟DOM到真实DOMpatch(vnode, container);

}, { scheduler: queueJob }); // 调度器:控制更新时机

4. 数据变化与视图更新:响应式驱动渲染

当响应式数据(如user.name)被修改时,reactive的Proxy代理会通过set陷阱拦截变化,触发依赖触发:

- 拦截修改:

set陷阱检测到user.name的变化。 - 触发副作用:从

user.name的依赖列表(deps)中取出所有关联的副作用(即之前收集的渲染effect)。 runtime-core执行更新:runtime-core的调度器(scheduler)会将渲染副作用放入微任务队列,批量处理后重新执行render函数生成新的虚拟DOM,再通过patch算法对比新旧虚拟DOM,最终更新真实DOM。

流程总结:

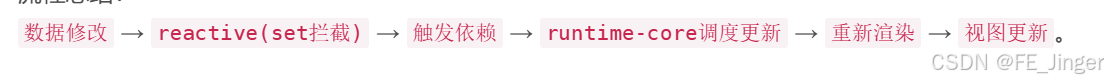

数据修改 → reactive(set拦截) → 触发依赖 → runtime-core调度更新 → 重新渲染 → 视图更新。

三、底层原理:两者结合的核心机制

-

响应式系统的“依赖追踪”:

reactive通过Proxy实现数据劫持,track(收集依赖)和trigger(触发更新)方法是连接点。runtime-core的渲染effect作为“被追踪的副作用”,在数据访问时被track记录,在数据变化时被trigger唤醒。 -

runtime-core的“副作用调度”:

runtime-core通过effect函数包装渲染逻辑,并提供调度器(scheduler)控制更新时机(如批量更新、避免重复渲染),确保响应式数据变化时,渲染逻辑高效执行。 -

虚拟DOM的“桥梁作用”:

runtime-core的虚拟DOM是响应式数据与真实DOM之间的中间层。响应式数据变化触发render函数生成新虚拟DOM,runtime-core的patch算法对比虚拟DOM差异并更新真实DOM,实现“数据驱动视图”。

四、总结:为什么这样设计?

- 职责分离:

reactive专注于“数据响应式”(感知变化),runtime-core专注于“视图渲染”(处理变化),两者通过“依赖收集-触发”机制解耦又协同。 - 性能优化:

runtime-core的调度器和虚拟DOM diff算法,配合响应式系统的精准依赖追踪,避免了不必要的渲染,实现高效更新。 - 扩展性:这种设计让Vue不仅支持模板渲染,还能通过

h函数直接编写渲染逻辑(如JSX),因为只要在渲染过程中访问响应式数据,就能触发更新。

向面试官介绍时,可以用一句话概括:reactive让数据“活”起来(能感知变化),runtime-core让数据“动”起来(能驱动视图),两者通过依赖追踪和副作用调度,共同实现了Vue的响应式渲染核心。