Cursor 发布 2.0 与 全新 Composer

目录

引言:从“工具”到“同事”的身份转变

一、Cursor 2.0:告别文件树,拥抱“智能体”

1.1 从“以文件为中心”到“以任务为中心”

1.2 “多智能体并行”:像管理团队一样管理 AI

1.3 为 AI 协作而生的配套设施

二、Composer 模型:为深度理解和速度而生

2.1 速度:追赶思想的脚步

2.2 深度:理解代码的灵魂

结论:新范式的开启

🎬 攻城狮7号:个人主页

🔥 个人专栏:《AI前沿技术要闻》

⛺️ 君子慎独!

🌈 大家好,欢迎来访我的博客!

⛳️ 此篇文章主要介绍 Cursor 发布 2.0 与 全新 Composer

📚 本期文章收录在《AI前沿技术要闻》,大家有兴趣可以自行查看!

⛺️ 欢迎各位 ✔️ 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!

引言:从“工具”到“同事”的身份转变

在人工智能浪潮席卷软件开发的初期,我们对 AI 的期待很简单:一个更聪明的代码补全工具。它像一个无声的助手,在我们输入时提供建议,为我们生成一些模板代码,偶尔还能解释一下我们看不懂的复杂逻辑。我们习惯了这种模式,AI 是“工具”,开发者是绝对的“使用者”。

然而2025年10月29日,Cursor 2.0 的发布,似乎在宣告这个时代的终结。它带来的不仅仅是功能的增强,更是一种颠覆性的理念转变。打开新版的 Cursor,你会发现,它正在努力将 AI 从一个被动的“工具”角色,提升为一个主动的、能够协同工作的“AI 同事”。甚至,是一个由多个 AI 组成的“开发团队”。

这次更新的核心,是全新的多代理(Multi-Agent)界面和为其提供强劲动力的自研大模型——Composer。本文将深入解析这两大支柱,探讨它们如何协同工作,将软件开发的体验推向一个我们前所未见的高度。

一、Cursor 2.0:告别文件树,拥抱“智能体”

对于绝大多数程序员来说,代码编辑器的核心就是文件目录树(File Tree)。它是我们项目的骨架,是我们导航和理解代码库的起点。但 Cursor 2.0 却大胆地将这个核心地位让给了“智能体”(Agent)。

这并非一次简单的界面调整,而是对整个开发工作流的重塑。

1.1 从“以文件为中心”到“以任务为中心”

传统的工作流是:我们接到一个需求,首先思考需要修改哪些文件,然后在文件树中找到它们,逐一打开,进行修改。这是一个“以文件为中心”的过程。

Cursor 2.0 提倡一种“以任务为中心”的工作流。你不再需要自己去想“改哪里”,而是直接向智能体下达一个高级指令,例如:“为我们的应用增加 Apple 登录功能”。

接下来,智能体便开始了它的工作。它会利用内置的语义搜索能力,在整个代码库中查找与“登录”、“认证”相关的文件和代码段,分析现有的实现方式(比如已有的 Google 登录和邮箱登录),然后规划出一个详细的执行步骤。它可能会告诉你:“我需要修改 `auth.service.ts`、`Login.vue` 组件,并在数据库模式中增加一个字段。”

在这个过程中,开发者从一个具体的执行者,变成了一个项目经理或技术主管。你的主要工作是下达指令、审阅 AI 的计划和最终的代码变更(Code Review),而不是亲手去敲每一行代码。

1.2 “多智能体并行”:像管理团队一样管理 AI

Cursor 2.0 的另一个革命性功能是并行运行多个智能体。这就像你同时雇佣了好几个程序员来解决同一个问题。

想象这样一个场景:你需要优化一个性能瓶颈,但不确定最佳方案。在过去,你可能需要自己花上几天时间,分别尝试几种不同的方法。现在,你可以这样做:

(1)启动智能体 A,让它使用 GPT-5 模型,尝试用“缓存”的策略来解决。

(2)启动智能体 B,让它使用 Claude 4.5 Sonnet 模型,尝试用“算法优化”的思路来解决。

(3)启动智能体 C,让它使用 Composer 模型,从“重构代码结构”的角度来解决。

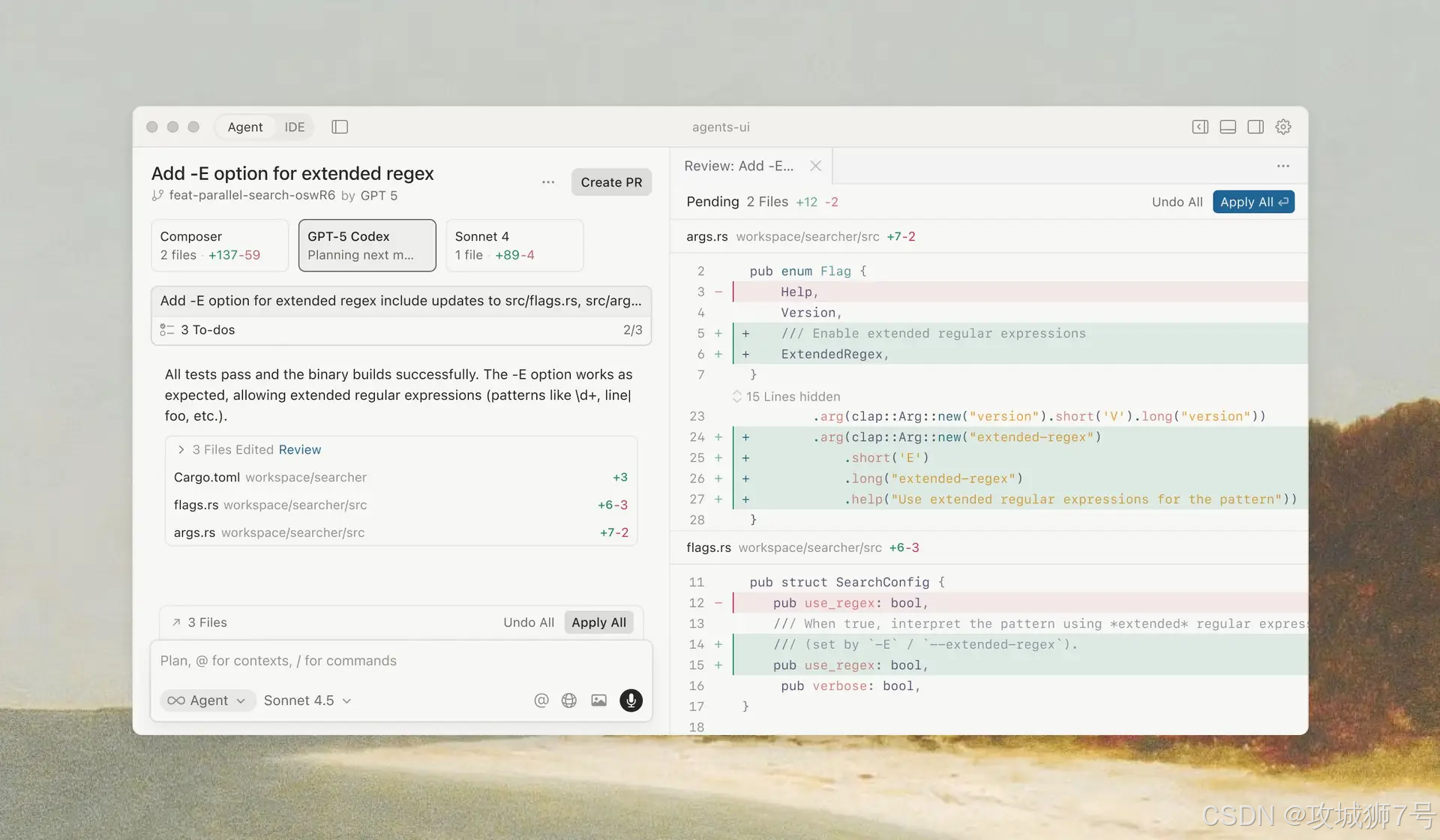

这三个智能体会在各自独立的环境中(底层由 `git worktree` 或远程沙箱支持,互不干扰)同时开工。几分钟后,它们会分别提交自己的解决方案(Pull Request)。你可以清晰地看到每种方案的优劣,然后选择最满意的一个合并到主分支。

这种模式的威力是巨大的。它将开发者的智慧从“如何实现”提升到了“如何决策”,极大地加速了复杂问题的探索和解决过程。

1.3 为 AI 协作而生的配套设施

为了让这种全新的协作模式顺畅运行,Cursor 2.0 还引入了两个关键的配套功能:

(1)优化的变更审查界面:AI 提交的代码修改可以像 GitHub 的 PR 一样被清晰地展示出来,让你能快速地进行 `diff` 对比和审查。

(2)原生浏览器测试工具:对于前端开发,这尤其重要。当一个智能体完成了对某个 UI 组件的修改后,它可以自己启动一个浏览器实例,验证修改是否正确,按钮是否可以点击,交互是否符合预期。如果测试失败,它会读取错误信息,然后返回去继续修改代码,形成一个“编码-测试-修复”的闭环,直到任务完成。

这一切都表明,Cursor 2.0 的目标已经不再是做一个“更好用的 VS Code”,而是要打造一个真正意义上的“AI 原生开发环境”,一个能让开发者高效指挥 AI 团队完成软件工程任务的平台。

二、Composer 模型:为深度理解和速度而生

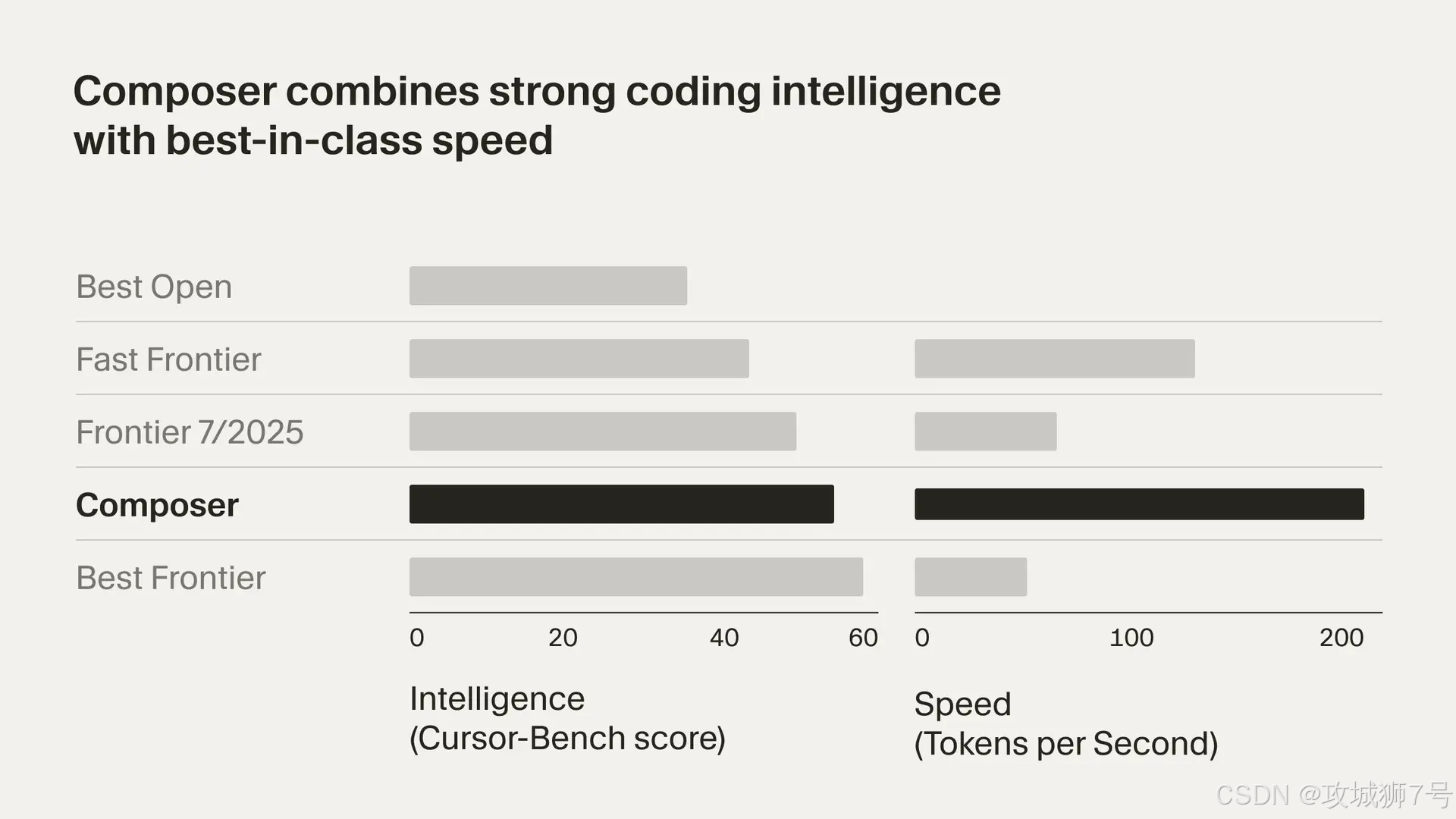

如果说 2.0 的新界面和工作流是这个平台的“骨架”,那么自研的 Composer 模型就是其搏动的“心脏”。任何先进的理念,都需要强大的技术能力来支撑,Composer 正是为此而生。

在与 AI 协作编码时,开发者最核心的痛点有两个:响应慢和理解浅。

2.1 速度:追赶思想的脚步

编程是一个需要高度专注和“心流”状态的活动。如果每一次向 AI 的提问都需要等待一两分钟,这种持续的打断足以摧毁任何连贯的思路。Cursor 团队深知这一点,他们开发的 Tab 补全模型和 Cheetah 原型代理,都是对速度的极致追求。

Composer 是这一追求的集大成者。官方宣称其速度是同等智能模型的 4 倍,大部分交互能在 30 秒内完成。这种“接近实时”的反馈,使得与 AI 的对话和迭代变得异常顺滑,让开发者可以始终保持在心流状态中。

2.2 深度:理解代码的灵魂

“理解浅”是通用大模型在专业编码领域最大的问题。它们或许能写出语法正确的代码,但往往不理解你项目中的设计模式、代码规范和独特的业务抽象。这导致它们生成的代码像一个“外来物种”,你需要花费大量精力去修改,才能将其融入到现有系统中。

Composer 的设计初衷,就是为了解决这个问题。它通过以下几种方式实现了对代码库的“深度理解”:

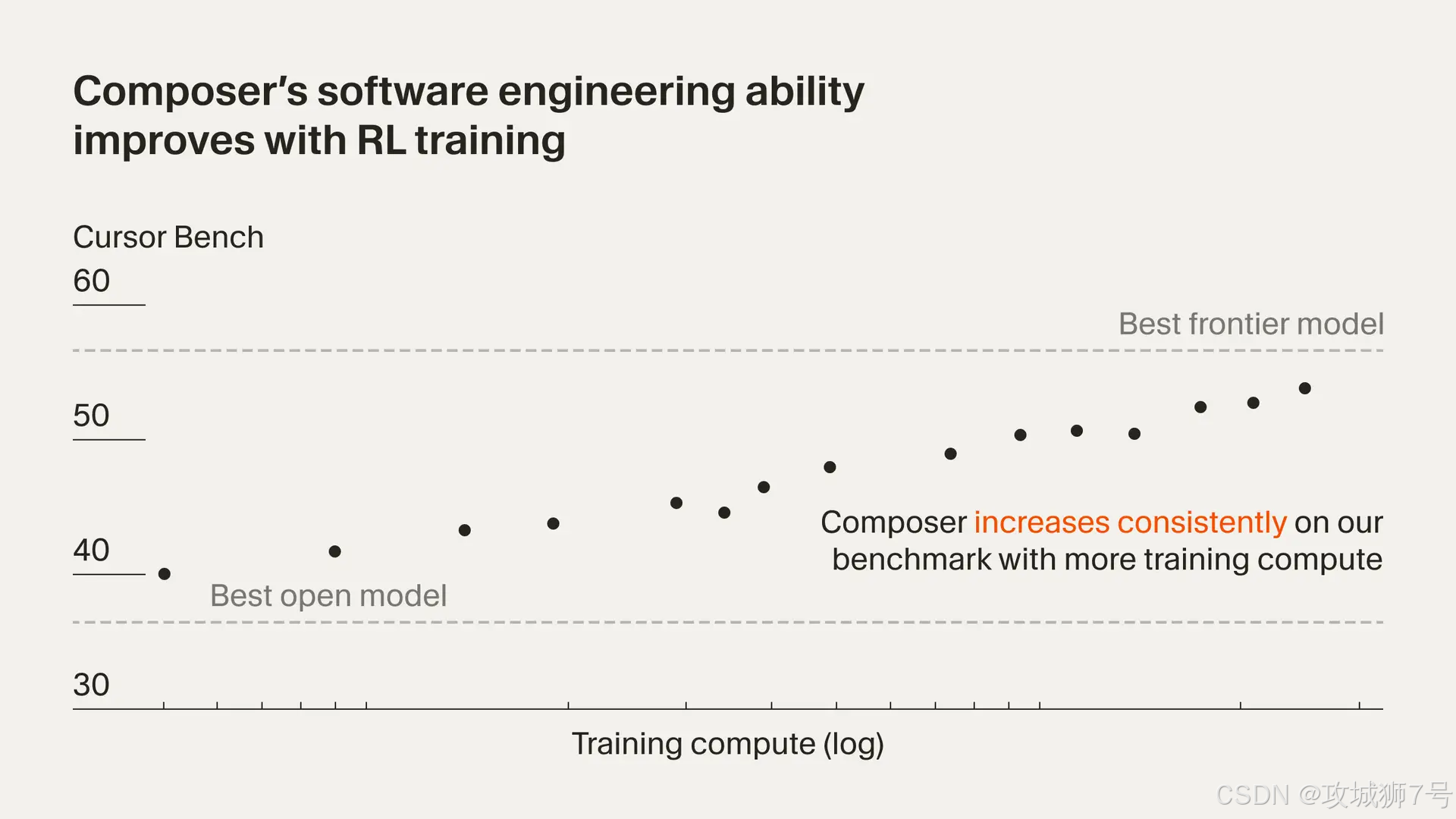

(1)携带工具进行训练:Composer 在训练阶段,就被赋予了一套强大的生产级工具,尤其是“覆盖整个代码库的语义搜索”。它不是在学习“如何写代码”,而是在学习“在一个真实、复杂的项目中,如何利用工具去理解并修改代码”。

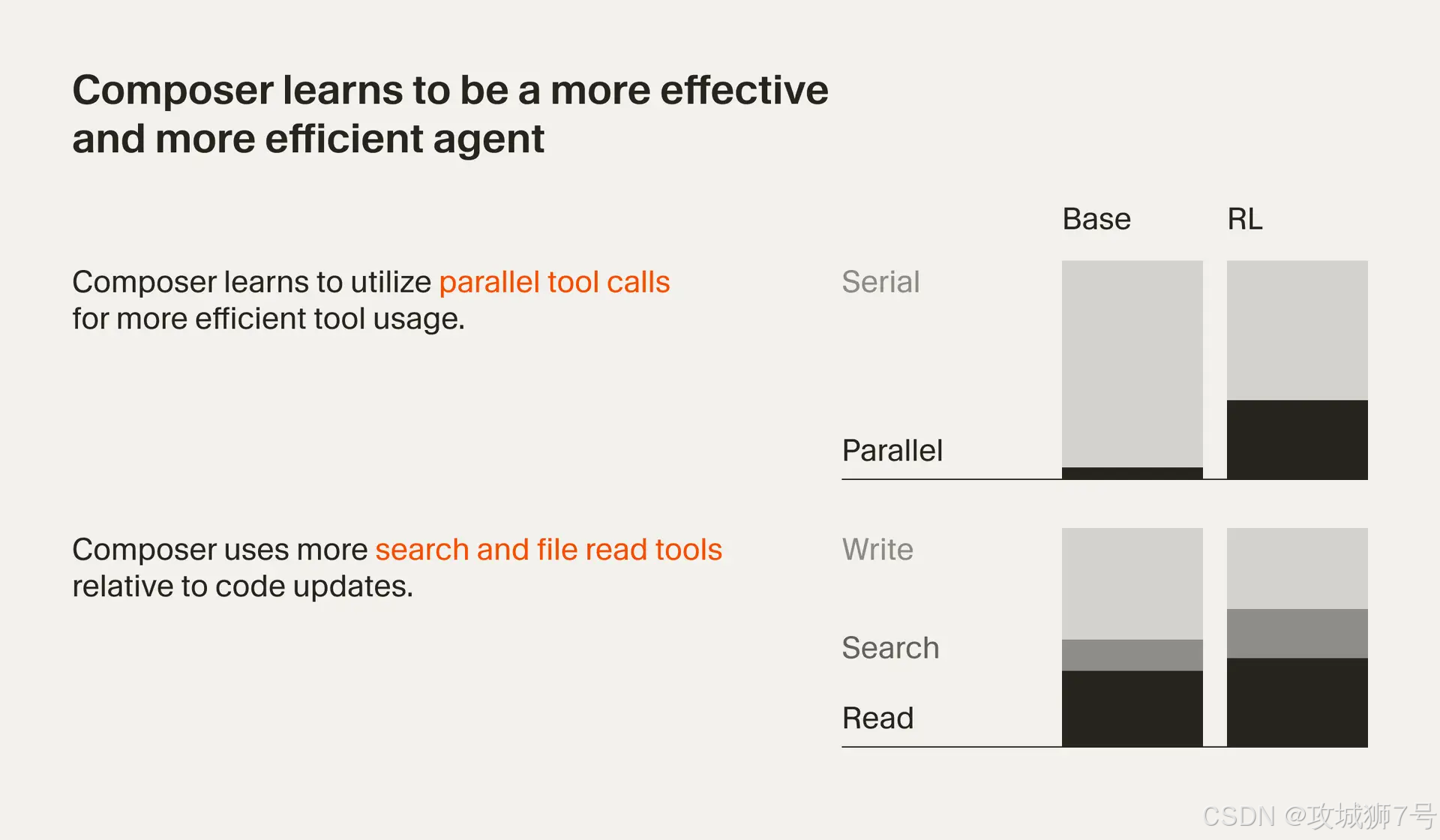

(2)强化学习(RL)优化:通过在海量真实软件工程问题上的强化学习,Composer 学会了许多高级技能。它知道如何高效地规划任务,如何在可能的情况下并行处理,甚至会自动修复 Linter 报出的格式错误,以及编写并运行单元测试来验证自己的工作。

(3)专家混合(MoE)架构:这种架构让模型可以根据任务的不同,激活不同的“专家”部分,从而在保持庞大知识量的同时,实现更快的推理速度和更高的效率。

最终的结果是,当你向 Composer 提出一个需求时,它的反应更像一个经验丰富的高级工程师,而不是一个只会模式匹配的实习生。它会先“阅读”和“理解”你的项目,然后再动手,这使得它的产出质量远非通用模型可比。

结论:新范式的开启

Cursor 2.0 与 Composer 的组合,为我们揭示了软件开发未来的一个可能方向。在这个范式中,开发者的角色发生了根本性的转变:

(1)从执行者到决策者:开发者将更多地参与到需求分析、技术选型和方案决策中,而将具体的编码实现交给 AI。

(2)从单打独斗到团队协作:开发者将学会如何管理和指挥一个由多个 AI 组成的虚拟团队,利用每个 AI(或模型)的特长,以最高效率解决问题。

(3)从关注细节到关注全局:AI 接管了繁琐的细节实现,让开发者能将更多精力投入到系统架构、用户体验和业务价值等更宏观的层面。

当然,这一新范式也对开发者提出了新的要求:我们需要学会如何更精准地描述需求,如何设计出能让 AI 更好理解的模块和接口,以及如何有效地审查和测试 AI 生成的代码。

Cursor 2.0 的探索无疑是前沿且激动人心的。它或许还不完美,其全新的定价模式也引发了诸多争议,但这都无法掩盖它所指引的方向——一个人类智慧与人工智能深度融合,共同构建未来的软件工程新纪元。

看到这里了还不给博主点一个:

⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

💛 💙 💜 ❤️ 💚💓 💗 💕 💞 💘 💖

再次感谢大家的支持!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!