智慧养老:产品是基础,服务是灵魂

2025年,中国智慧养老市场规模突破7.21万亿元,智能手环、陪伴机器人、远程医疗等设备如雨后春笋。

但很多家庭发现,花几千元买的 “养老神器”,最后要么被老人束之高阁,要么沦为子女 “远程尽孝” 的心理安慰。

问题的根源,恰恰是我们把 “智慧” 等同于 “产品”,却忽略了养老的本质是 “人”。

产品是搭建服务的骨架,而服务才是让骨架有温度、能运转的血肉。

一、产品

智慧养老的产品,首先要解决适老的根本问题,而非堆砌技术参数。

不少智能养老产品的设计,仍带着年轻人视角:屏幕字体小、操作步骤多、功能按钮复杂,老人要花半天才能学会怎么用。

有的健康监测设备,能生成十几页的数据报告,却没告诉老人 “哪个指标要注意”“不舒服该找谁”。

这样的产品,再智能也没用。

真正合格的 基础产品,要懂老人的 “怕” 与 “需”。

怕麻烦,就简化操作:比如把智能呼救器的按钮做成圆形凸起,老人摸黑也能按到。

怕看不懂,就把数据转化成直白提示,用语音提示。

怕浪费钱,就做 “模块化” 设计,比如护理床可先装基础升降功能,后续再根据需求加智能监测模块,避免一次性投入过高。

这样的产品,才是真正搭好了智慧养老的基础,它不追求多先进,只追求老人能用、愿意用。

二、服务

产品解决 “能不能用” 的问题,而服务要解决 “用得好、用得放心” 的问题。

很多时候,老人对智能产品的抗拒,不是怕技术,而是怕 出问题没人管。

智能门锁没电了进不了门怎么办?血压仪数据异常了该找谁?这些售后场景,正是服务该发力的关键。

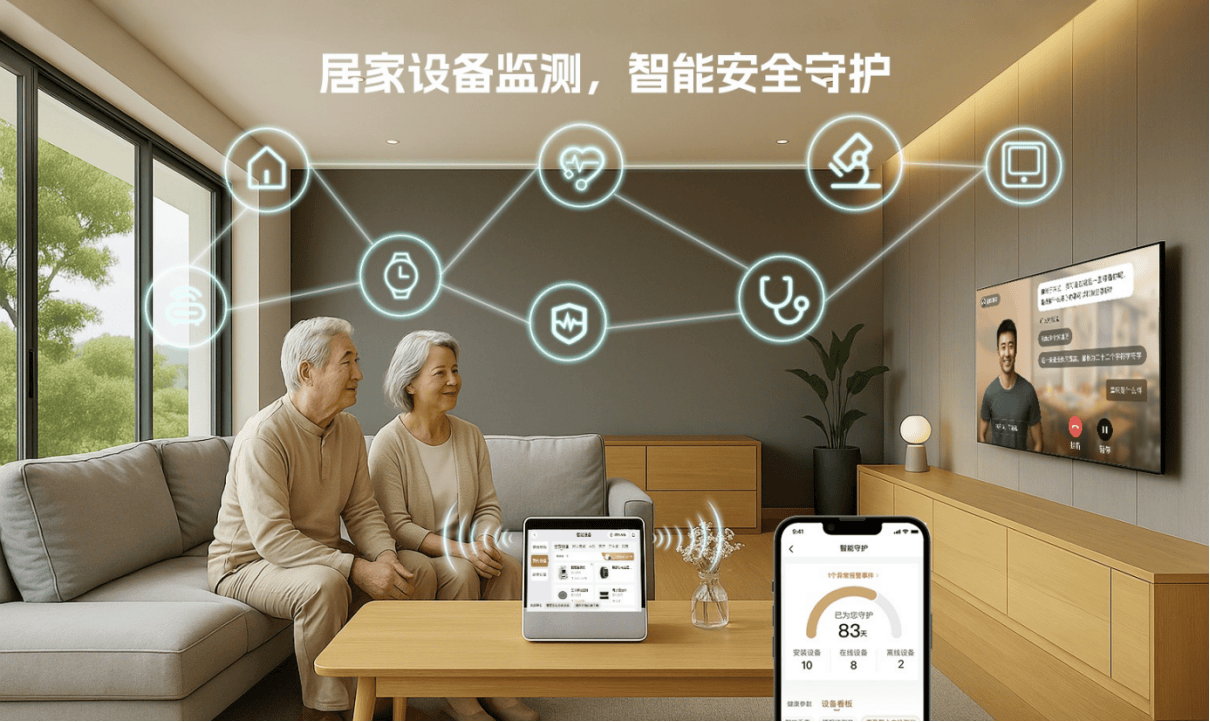

好的服务,要跟着老人的需求 “走”。不是产品卖出去就结束,而是要做 全周期陪伴。

安装时,有人上门手把手教老人操作,连充电步骤都标上贴纸。

使用中,定期有社区专员回访,帮老人清理设备内存、更新系统。

出问题时,能打通 24 小时热线,甚至 15 分钟内有人上门检修。

服务更要懂 “个性化”。对失能老人,智能护理床需要搭配定期上门的康复师,帮老人调整床位角度、做肢体按摩。

对记性不好的老人,智能药盒需要搭配社区的 “送药提醒” 服务,药快吃完时有人提前送上门。

对孤独的老人,视频终端不只是打电话的工具,更要连接社区的老年兴趣班,帮老人通过屏幕参与书法课、合唱队。

如果没有这些个性化服务,产品只是 “空架子”,撑不起老人真正的需求。

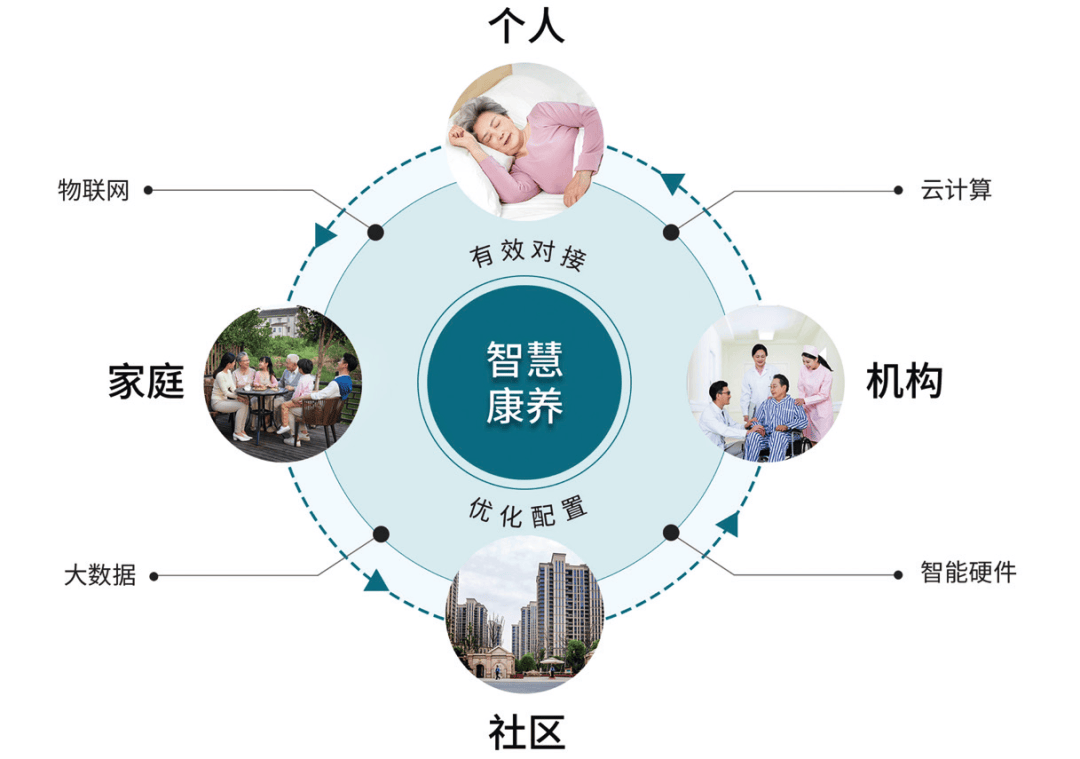

三、产品与服务融合

智慧养老的理想状态,是产品与服务像 “左手和右手” 一样配合。

产品收集数据,服务响应需求;产品搭建场景,服务填充温度。

现在很多地方的智慧养老项目之所以效果不佳,就是因为两者脱节。

要么只有产品没人管,要么只有服务没有技术支撑。

邯郸某区的智慧养老闭环值得借鉴,老人家里的智能烟感器、燃气报警器,连接着社区的服务中心。

一旦探测器报警,系统会先自动拨打老人电话,若无人接听,5 分钟内社区网格员会上门查看。

同时,老人的子女会收到短信通知,这里的智能探测器是 “基础”,而 “电话确认 + 上门查看 + 子女通知” 的服务链,才是让 “安全” 真正落地的关键。

这种 “产品收集数据→服务跟进需求” 的模式,让智慧养老从 “被动响应” 变成 “主动关怀”。

我们谈论智能手环、智能护理床、智能监测系统,本质上是在谈论 “怎么让老人更有尊严、更安心”。

产品是实现这个目标的工具,若工具不合身,服务再努力也难发力。

但没有服务的支撑,工具再先进,也暖不了老人的心。

就像张阿姨后来愿意用智能手环,不是因为她突然懂了技术,而是社区志愿者每周来两次,帮她充电、教她看数据,还会跟她聊天。

那一刻,手环不再是冰冷的设备,而是连接她与外界的 “纽带”;而志愿者的服务,就是让这条纽带保持温度的关键。

智慧养老的未来,不该是 “技术替代人”,而该是 “技术帮人更好地服务人”。

当产品能贴合老人的需求,服务能接住老人的焦虑,两者拧成一股绳,才能真正实现 “让老人有尊严地老去” 的初心。

这,才是智慧养老最该有的 “智慧”。