数据结构 —— 堆

一、堆(Heap)

1.堆的概念

堆(heap):一种有特殊用途的数据结构——用来在一组变化频繁(发生增删查改的频率较高)的数据集中查找最值。

堆在物理层面上,表现为一组连续的数组区间:long[] array ;将整个数组看作是堆。

堆在逻辑结构上,一般被视为是一颗完全二叉树。

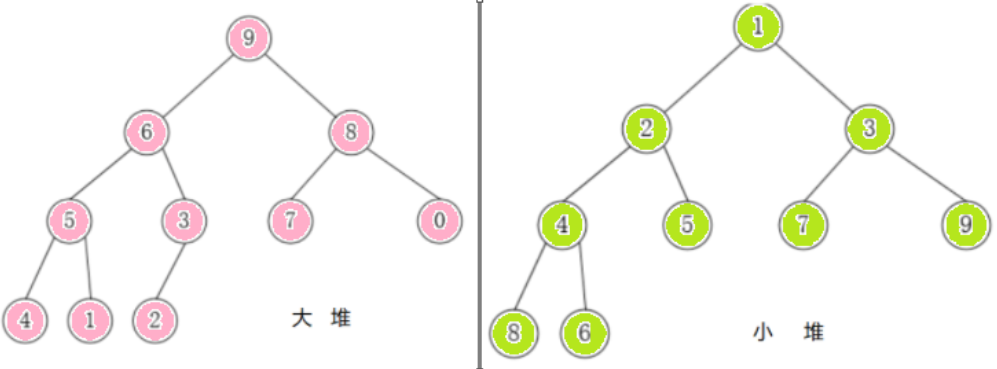

堆可分为:

大根堆:满足任意结点的值都大于其子树中结点的值,叫做大堆,或者大根堆,或者最大堆。一个堆为大根堆时,它的每一棵子树都是大根堆。

小根堆:满足任意结点的值都小于其子树中结点的值,叫做小堆,或者小根堆,或者最小堆。一个堆为小根堆时,它的每一棵子树都是小根堆。

2.堆的存储方式

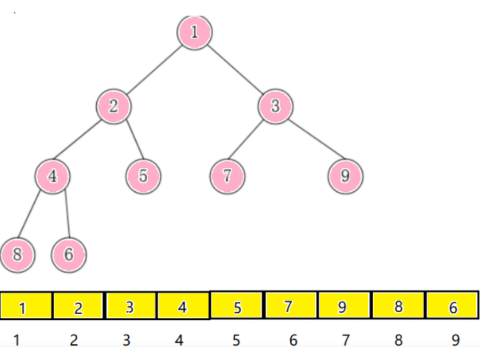

堆是一棵完全二叉树,因此可以利用层序的规则进行顺序的方式来高效存储。

若假设 i 为节点在数组中的下标,则有以下规则:

1.如果 i 为 0,则 i 表示的节点为根节点,否则 i 节点的双亲节点为(i - 1)/2;

2.如果 2*i + 1 小于节点个数,则节点 i 的左孩子的下标为 2*i + 1,否则没有左孩子;

3.如果 2*i + 2 小于节点个数,则节点 i 的右孩子的下标为 2*i + 2,否则没有有孩子。

3.堆的基本操作

堆的核心操作围绕 “维护堆特性” 展开,主要包括 堆化(Heapify)、插入(Insert)、删除堆顶(Extract Max/Min),所有操作的时间复杂度均与树的高度相关(完全二叉树高度为 log₂n,因此操作时间复杂度为 O(log n))。

1.堆化(Heapify):修复堆结构

堆化是堆的基础操作,指当某个节点破坏了堆特性(如父节点小于子节点)时,通过 “下沉” (向下调整)或 “上浮”(向上调整) 调整,恢复堆的正确性。分为两种场景:

- 向下堆化(Sift Down):从指定节点开始,与左右子节点比较,将最大(大顶堆)的子节点与当前节点交换,重复此过程直到节点下沉到正确位置(常用于删除堆顶后修复堆)。

- 向上堆化(Sift Up):从指定节点开始,与父节点比较,若当前节点更大(大顶堆)则交换,重复此过程直到节点上浮到正确位置(常用于插入新节点后修复堆)。

具体过程(以小顶堆为例):

1️⃣. 把 parent 标记需要调整的节点,child 标记 parent 的左孩子(注意:parent 如果有孩子,则一定先是有左孩子)。

2️⃣. 如果 parent 的左孩子存在,即: child < size, 进行以下操作,直到 parent 的左孩子不存在:

⏩看 parent 右孩子是否存在,若存在,找到左右孩子中最小的孩子,child 标记为两者中最小的那个;

⏩将 parent 与较小的孩子 child 比较,如果:

parent 小于 child,不做交换,调整结束;

parent 大于 child, 交换 parent 与 child,交换完成之后,目前位置的 parent 可能与它新的孩子节点不满足堆的性质,因此需要继续向下调整,即 parent = child;child = parent*2+1;然后继续2️⃣。

代码实现:

(1)向下堆化(Sift Down)代码实现(大顶堆)

// 数组存储堆,size为堆的实际大小,i为需要下沉的节点索引

public void siftDown(int[] heap, int size, int i) {while (true) {int maxIndex = i; // 初始化当前节点为最大值节点int left = 2 * i + 1; // 左子节点索引int right = 2 * i + 2; // 右子节点索引// 若左子节点存在且大于当前最大值,更新maxIndexif (left < size && heap[left] > heap[maxIndex]) {maxIndex = left;}// 若右子节点存在且大于当前最大值,更新maxIndexif (right < size && heap[right] > heap[maxIndex]) {maxIndex = right;}// 若当前节点已是最大值,无需继续下沉,退出循环if (maxIndex == i) {break;}// 交换当前节点与最大值节点swap(heap, i, maxIndex);// 继续下沉交换后的节点(原最大值节点的位置)i = maxIndex;}

}// 辅助方法:交换数组中两个索引的元素

private void swap(int[] arr, int i, int j) {int temp = arr[i];arr[i] = arr[j];arr[j] = temp;

}(2)向上堆化(Sift Up)代码实现(大顶堆)

// 数组存储堆,i为需要上浮的节点索引

public void siftUp(int[] heap, int i) {while (true) {int parentIndex = (i - 1) / 2; // 父节点索引// 若父节点不存在(当前节点是根节点)或当前节点小于等于父节点,无需继续上浮if (parentIndex < 0 || heap[i] <= heap[parentIndex]) {break;}// 交换当前节点与父节点swap(heap, i, parentIndex);// 继续上浮父节点位置的节点(原当前节点的位置)i = parentIndex;}

}2.堆的构建

堆的构建是指将一个无序数组转换为符合堆特性的数组,核心思路是 “从最后一个非叶子节点开始,依次对每个节点执行向下堆化”(叶子节点无需调整,因为它们本身已是 “单个节点的堆”)。

构建步骤(大顶堆)

- 找到最后一个非叶子节点的索引:

lastNonLeafIndex = (n / 2) - 1(n为数组长度); - 从

lastNonLeafIndex开始,向前遍历到 0,对每个节点执行向下堆化; - 遍历结束后,数组即成为大顶堆。

代码实现:

// 将无序数组构建为大顶堆

public void buildMaxHeap(int[] arr) {int n = arr.length;// 从最后一个非叶子节点开始,依次向下堆化int lastNonLeafIndex = (n / 2) - 1;for (int i = lastNonLeafIndex; i >= 0; i--) {siftDown(arr, n, i);}

}3.插入元素

插入元素的核心是 “先将新元素放到堆的末尾(数组最后一位),再通过向上堆化恢复堆特性”,确保插入后仍满足大顶堆 / 小顶堆规则。

插入步骤(大顶堆)

1️⃣. 先将元素放入到底层空间中(注意:空间不够时需要扩容)

2️⃣. 将最后新插入的节点向上调整,直到满足堆的性质 ;

- 将新元素追加到数组末尾(堆的最后一层最右侧,保持完全二叉树结构);

- 对新元素(数组最后一位索引)执行向上堆化;

- 堆的大小

size加 1。

代码实现:

// 向大顶堆中插入元素(假设heap数组已预留足够空间)

public void insert(int[] heap, int size, int value) {// 1. 将新元素放到堆的末尾heap[size] = value;// 2. 对新元素执行向上堆化siftUp(heap, size);// 3. 堆大小加1(实际场景中需注意数组扩容,此处简化)

}// 测试:向大顶堆 [9, 6, 8, 5, 4] 插入 7

public static void main(String[] args) {int[] heap = new int[10]; // 预留空间heap[0] = 9; heap[1] = 6; heap[2] = 8; heap[3] = 5; heap[4] = 4;int size = 5;HeapDemo demo = new HeapDemo();demo.insert(heap, size, 7);size++;System.out.println(Arrays.toString(Arrays.copyOf(heap, size))); // 输出:[9, 7, 8, 5, 4, 6](插入后仍为大顶堆)

}4.删除堆顶

堆顶是堆的极值(大顶堆的最大值、小顶堆的最小值),删除堆顶后需通过 “替换 + 向下堆化” 恢复堆特性,步骤如下(大顶堆为例):

删除步骤(大顶堆)

注意:堆的删除一定删除的是堆顶元素。

1️⃣. 将堆顶元素对堆中最后一个元素交换;

2️⃣. 将堆中有效数据个数减少一个;

3️⃣. 对堆顶元素进行向下调整;

- 保存堆顶元素(待返回的最大值);

- 将堆的最后一个元素(数组最后一位)移动到堆顶(替换堆顶,保持完全二叉树结构);

- 堆的大小

size减 1; - 对新堆顶(索引 0)执行向下堆化;

- 返回步骤 1 保存的堆顶元素。

代码实现:

// 从大顶堆中删除并返回堆顶元素(最大值)

public int extractMax(int[] heap, int size) {// 1. 保存堆顶元素int max = heap[0];// 2. 将最后一个元素移到堆顶heap[0] = heap[size - 1];// 3. 堆大小减1size--;// 4. 对新堆顶执行向下堆化siftDown(heap, size, 0);// 5. 返回最大值return max;

}// 测试:删除大顶堆 [9, 7, 8, 5, 4, 6] 的堆顶

public static void main(String[] args) {int[] heap = {9, 7, 8, 5, 4, 6};int size = 6;HeapDemo demo = new HeapDemo();int max = demo.extractMax(heap, size);size--;System.out.println("删除的最大值:" + max); // 输出:9System.out.println("删除后的堆:" + Arrays.toString(Arrays.copyOf(heap, size))); // 输出:[8, 7, 6, 5, 4](仍为大顶堆)

}4.堆的时间复杂度分析

堆的所有核心操作均与完全二叉树的高度相关,而完全二叉树的高度 h = log₂n(n 为节点数),因此各操作的时间复杂度如下:

操作 | 时间复杂度 | 分析 |

向下堆化 | O(log n) | 最坏情况需从根节点下沉到叶子节点,共 |

向上堆化 | O(log n) | 最坏情况需从叶子节点上浮到根节点,共 |

堆的构建 | O(n) | 表面看是 “n/2 次向下堆化”,但底层节点的堆化次数少,数学推导总复杂度为 O (n) |

插入元素 | O(log n) | 仅需一次向上堆化,复杂度为 O (log n) |

删除堆顶 | O(log n) | 仅需一次向下堆化,复杂度为 O (log n) |

5.堆的经典应用场景

1. 优先队列(Priority Queue)

优先队列是堆最直接的应用,它的核心需求是 “每次取出优先级最高的元素”(如任务调度中优先执行高优先级任务)。

- Java 中的

PriorityQueue底层就是小顶堆(默认),可通过传入Comparator改为大顶堆; - 优先队列的

offer()(插入)和poll()(删除队首)操作,本质就是堆的插入和删除堆顶操作,时间复杂度 O (log n)。

Java PriorityQueue 示例(大顶堆)

// 初始化大顶堆(通过Comparator指定排序规则)

PriorityQueue<Integer> maxHeap = new PriorityQueue<>((a, b) -> b - a);// 插入元素(offer() = 堆的insert)

maxHeap.offer(5);

maxHeap.offer(3);

maxHeap.offer(8);

maxHeap.offer(1);// 删除并获取堆顶(poll() = 堆的extractMax)

while (!maxHeap.isEmpty()) {System.out.print(maxHeap.poll() + " "); // 输出:8 5 3 1(按优先级从高到低)

}2.堆排序(Heap Sort)

堆排序是一种基于堆的排序算法,核心思路是 “利用大顶堆的堆顶是最大值” 的特性,逐步将最大值放到数组末尾,最终得到有序数组。

- 堆排序步骤:

1. 将无序数组构建为大顶堆;

2. 交换堆顶(最大值)与数组最后一位元素,此时最大值已 “归位”;

3. 对前 n-1 个元素执行向下堆化,恢复大顶堆;

4. 重复步骤 2-3,直到所有元素归位。

- 堆排序的时间复杂度为 O (n log n),空间复杂度为 O (1)(原地排序),但不稳定(相同元素的相对位置可能变化)。

public void heapSort(int[] arr) {int n = arr.length;// 步骤1:构建大顶堆buildMaxHeap(arr);// 步骤2-3:逐步将最大值归位并恢复堆for (int i = n - 1; i > 0; i--) {// 交换堆顶(最大值)与当前未排序部分的最后一位swap(arr, 0, i);// 对前i个元素(未排序部分)执行向下堆化siftDown(arr, i, 0);}

}// 测试:对无序数组 [4, 6, 8, 5, 9] 进行堆排序

public static void main(String[] args) {int[] arr = {4, 6, 8, 5, 9};HeapDemo demo = new HeapDemo();demo.heapSort(arr);System.out.println(Arrays.toString(arr)); // 输出:[4, 5, 6, 8, 9](升序)

}3.Top-K 问题(获取前 K 个最大 / 最小元素)

Top-K 问题是高频面试题(如 “从 100 万个数中找出前 10 个最大的数”),用堆解决可大幅优化性能,避免全量排序(全量排序复杂度 O (n log n),堆解法复杂度 O (n log K))。

- 解决思路(找前 K 个最大元素):

- 用数组的前 K 个元素构建小顶堆(堆顶是当前 K 个元素中的最小值);

- 遍历数组剩余元素,若元素大于堆顶,则替换堆顶,并执行向下堆化;

- 遍历结束后,小顶堆中的 K 个元素就是前 K 个最大元素。

- 优势:仅需维护大小为 K 的堆,内存占用低,适合大数据量场景。

Top-K 问题代码实现(找前 3 个最大元素):

public int[] findTopK(int[] arr, int k) {if (k <= 0 || k > arr.length) {throw new IllegalArgumentException("K值无效");}// 步骤1:用前K个元素构建小顶堆int[] heap = new int[k];System.arraycopy(arr, 0, heap, 0, k);// 构建小顶堆(修改siftDown为“父节点小于等于子节点”)buildMinHeap(heap);// 步骤2:遍历剩余元素,更新小顶堆for (int i = k; i < arr.length; i++) {if (arr[i] > heap[0]) { // 若当前元素大于堆顶(小顶堆的最小值)heap[0] = arr[i];siftDownMin(heap, k, 0); // 向下堆化(小顶堆版)}}return heap;

}// 构建小顶堆(参考大顶堆,仅修改比较逻辑)

private void buildMinHeap(int[] arr) {int n = arr.length;int lastNonLeafIndex = (n / 2) - 1;for (int i = lastNonLeafIndex; i >= 0; i--) {siftDownMin(arr, n, i);}

}// 小顶堆的向下堆化(父节点小于等于子节点)

private void siftDownMin(int[] heap, int size, int i) {while (true) {int minIndex = i;int left = 2 * i + 1;int right = 2 * i + 2;if (left < size && heap[left] < heap[minIndex]) {minIndex = left;}if (right < size && heap[right] < heap[minIndex]) {minIndex = right;}if (minIndex == i) break;swap(heap, i, minIndex);i = minIndex;}

}// 测试:从 [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6] 中找前3个最大元素

public static void main(String[] args) {int[] arr = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6};HeapDemo demo = new HeapDemo();int[] top3 = demo.findTopK(arr, 3);System.out.println(Arrays.toString(top3)); // 输出:[5, 6, 9](小顶堆形式,排序后为[9,6,5])

}6.堆的常见问题和注意事项

- 堆与二叉搜索树(BST)的区别:

- 堆是 “完全二叉树”,仅保证父子节点的优先级关系,不保证左右子树的大小关系;

- BST 是 “任意二叉树”,保证左子树所有节点小于根节点,右子树所有节点大于根节点,可通过中序遍历得到有序序列;

- 堆的优势是 “快速获取极值”(O (log n)),BST 的优势是 “有序查找 / 插入 / 删除”(平衡 BST 如红黑树,复杂度 O (log n))。

- 堆的稳定性:堆是不稳定的数据结构,因为在堆化过程中,相同值的节点可能会交换位置(如堆排序中,相同元素的相对位置会变化)。

- 堆的扩容:若用数组存储堆,当元素数量超过数组长度时,需手动扩容(如 Java 的

ArrayList一样,创建新数组并复制元素),扩容时间复杂度为 O (n),但属于低频操作,不影响堆的整体性能。 - 小顶堆与大顶堆的选择:

- 需频繁获取最小值:小顶堆(如优先队列默认场景);

- 需频繁获取最大值:大顶堆(如堆排序升序、Top-K 最大元素)。

- 结构:完全二叉树 + 数组存储,父子索引可通过公式计算;

- 操作:堆化(向下 / 向上)、构建堆、插入、删除堆顶,复杂度均为 O (log n);

- 应用:优先队列、堆排序、Top-K 问题,尤其适合大数据量下的极值操作;

- 选择:根据需求选择大顶堆(取最大值)或小顶堆(取最小值),注意堆的不稳定性和扩容问题。