未来5-10年,HDD仍然不可替代!

数据量激增导致存储成本持续上升,“无差别保存所有数据”在经济上不现实。一方面,AI生成的数据(如AI视频、模型训练数据)进一步扩大数据量;另一方面,AI对历史数据的“挖掘价值”提升了“丢弃数据”的机会成本——误删数据可能导致AI模型精度下降或业务机会流失。

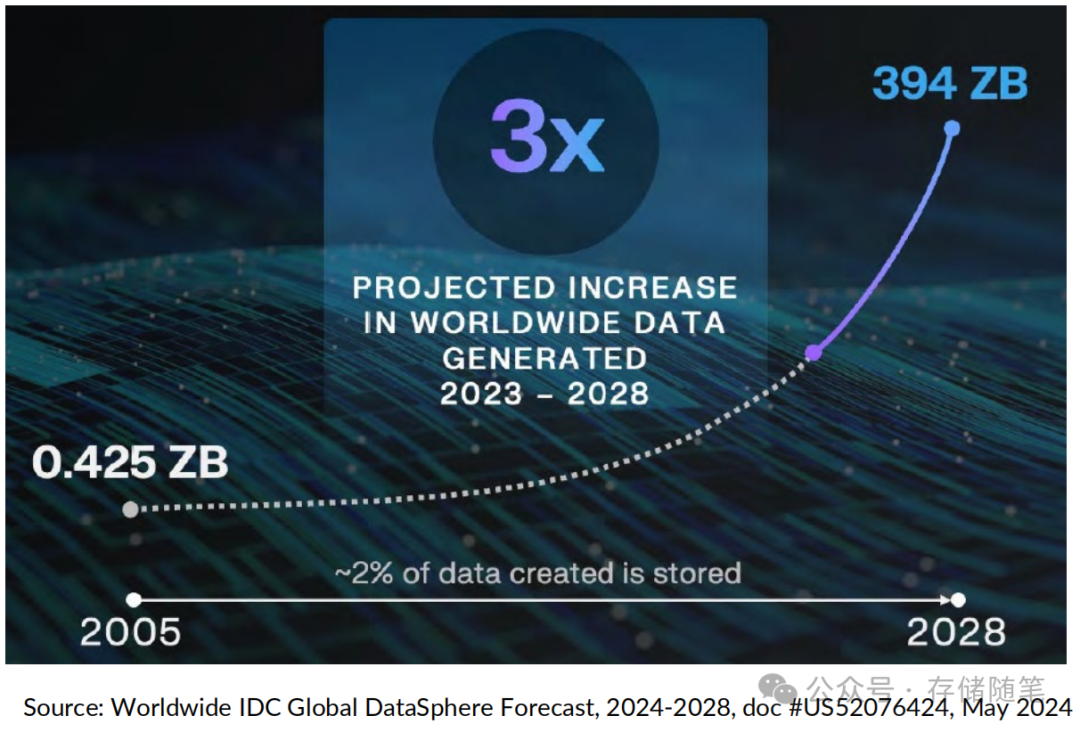

根据IDC预测2023-2028年全球生成数据量将增长3倍,2028年达到394ZB;但对比2005年的0.425ZB,仅约2%的数据被实际存储,“存储能力滞后于数据生成能力”的缺口显著。

数字档案管理员需长期保存文化、历史、法律等核心数据,这类数据的核心诉求是“无需刷新的耐用性”(Durability with no refresh),但现有存储介质(如SSD、传统HDD)的耐用性未随数据量同步提升,无法满足“永久存储”需求。

理想的新型存储介质需满足四大关键特性:

-

超高密度(Very dense):单位体积可存储更多数据,应对数据量激增;

-

室温耐用(Durable at room temp):无需特殊温控环境,降低运维成本;

-

静态零功耗(Zero power at rest):不读写时不消耗电能,符合绿色数据中心趋势;

-

无/低刷新(No/minimal refresh):无需定期“激活”数据,解决永久归档的“数据流失”问题。

目前有两类新型介质方向:

-

Cerabyte(陶瓷玻璃片):以陶瓷-玻璃复合材质为载体,主打高密度与长期耐用性,适合冷归档场景;

-

微软Project Silica(光存储):基于光子技术的存储方案,同样聚焦“长期无刷新保存”,定位是“补充现有介质”—无法覆盖HDD的“活跃数据访问”场景,也无法替代SSD的“高性能实时处理”场景。

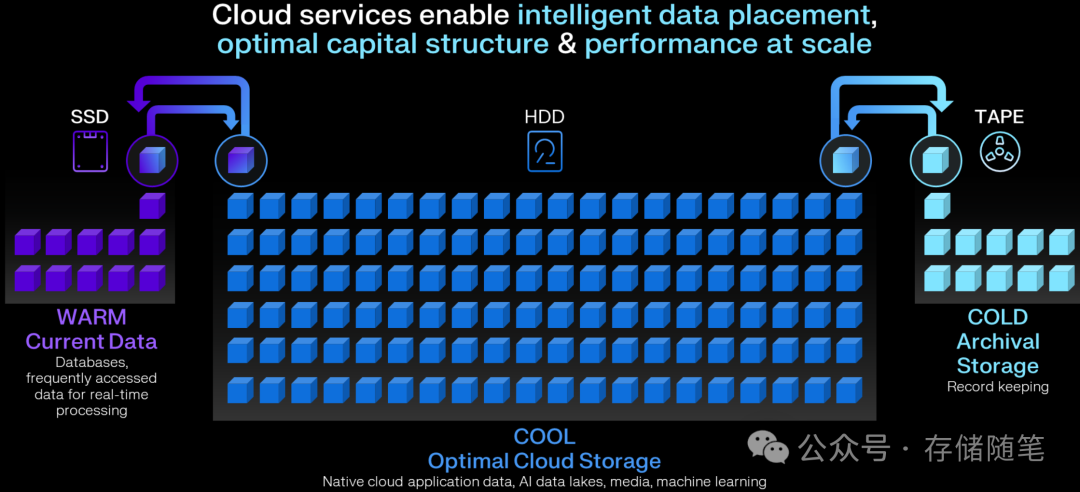

云服务通过 “智能数据分层技术”,自动将不同访问频率的数据分配到对应介质(热数据到 SSD、温数据到 HDD、冷数据到磁带),从而在 “大规模存储” 场景下,同时实现 “成本最优(capital structure)” 和 “性能最优(performance)”—— 这一机制进一步放大了 HDD 在 “温数据层” 的核心作用。

HDD的核心价值在于“中访问频率场景下的成本优势”:既比SSD具备更低的每TB成本(当前约1/6),又比磁带具备更高的访问效率——完美匹配云存储中“AI数据湖、媒体库”等“需活跃访问但不要求实时响应”的场景,而这类场景正是当前数据中心的“增量核心场景”。