【JUnit实战3_11】第六章:关于测试的质量(下)

《JUnit in Action》全新第3版封面截图

写在前面

都说开卷有益,这一章给我的感受颇深。关于作者提到的每一个基本原则,建议大家结合之前工作中的相关场景进行理解,会有不一样的体会。本章最后提到的变异测试虽然没有过多展开,但通过自行查阅相关资料,也解决了之前困扰我很久的一个问题:测试用例用于验证代码逻辑是否正确,但用例本身的质量又通过什么来衡量呢?这就是变异测试试图回答的终极命题,也让我对测试这一领域更加心存敬畏。和我一起来一探究竟吧。

第六章 测试质量(下)

(接上篇)

原则三:构造函数要尽量简单

(详见 上篇笔记)

原则四:遵循 Demeter 法则(最少知识原则)

一个类应当仅了解它必须知道的内容。

其他常见表述:

- Talk to your immediate friends.

- Don’t talk to strangers.

// before

class Car {private Driver driver;Car(Context context) {this.driver = context.getDriver();}

}// after

Car(Driver driver) {this.driver = driver;

}

切记:

直接限定对象,而不是中转搜寻对象;只获取程序必需的对象(引入

context就是个反例)。

小知识:Miško Hevery 社会化类比

将类之间的关系比作社交关系,提倡类之间应该像社交场景下的独立个体一样,保持 清晰的边界 和 最小化依赖。

要点提炼:

- 明确职责边界:每个类应该像社会中的个人一样,有自己明确的职责和能力范围

- 最小化社交圈:类之间的依赖关系要尽可能少,就像一个人不需要认识全社会的人也能正常工作

- 自给自足:类应该尽可能独立完成自己的任务,而不是过度依赖其他类

- 契约化协作:类之间通过清晰的接口(契约)进行协作,而不是紧密耦合

换言之,A 与 B 相熟,但与 C 都不熟,那么 C 就不应该知道 AB 之间共享的信息。这是最理想的情况。但如果 A 刻意隐瞒与 C 也认识,那么这种平衡就会打破,关键信息就可能在看不见的隐秘途径间传递,从而加大测试难度。

原则五:避免隐藏依赖和全局状态

// before

public void makeReservation() {Reservation reservation = new Reservation();reservation.makeReservation();

}

public class Reservation {public void makeReservation() {manager.initDatabase(); //manager is a reference to a global//DBManager, already initialized//require the global DBManager to do more action}

}// after

public void makeReservation() {DBManager manager = new DBManager();manager.initDatabase();Reservation reservation = new Reservation(manager);reservation.makeReservation();

}

切记:引入全局变量时并非仅仅引入该变量本身,也包括与它存在依赖关系的 所有业务逻辑。

原则六:优先考虑泛型方法

在最为核心的底层业务逻辑中,如果大量使用通用的静态方法,会给测试造成极大干扰,导致大量的测试冗余代码,也不利于测试逻辑的植入。

相比于静态方法,更推荐的做法是利用 OOP 的多态特性,为后续测试提供更多的 接合点/连接点(articulation points),即多采用 父类接口 + 子类实现 的多态设计构建各功能模块。这样一来,后续测试只需要创建一个针对测试的子类实现就能轻松替换原逻辑,具备更好的可扩展性和可维护性。

相比之下,静态方法的灵活性就差了很多,因为缺乏有效的连接点,不得不在测试用例中大量重复调用静态方法,也无法灵活切换到测试场景下。

// before

public static Set union(Set s1, Set s2) {Set result = new HashSet(s1);result.addAll(s2);return result;

}// after

public static <E> Set<E> union(Set<E> s1, Set<E> s2) {Set<E> result = new HashSet<>(s1);result.addAll(s2);return result;

}

原则七:优先考虑组合而非继承

继承仅在满足 IS-A 关联关系时考虑使用。

最佳实践:应当尽量让代码在运行时保持最大的灵活性。

这样就能确保对象状态之间的切换变得容易,从而使代码更易于测试。

令人感到讽刺的是,Java 的内部库也存在违反这一原则的情况:

Stack继承了Vector:按理Stack又不是Vector(IS-A不成立),不该继承;Properties继承了Hashtable:同上,IS-A关系也不成立,也不该继承。

原则八:优先使用多态而非条件判断

直接上代码:

// before

public class DocumentPrinter {// snippublic void printDocument() {switch (document.getDocumentType()) {case WORD_DOCUMENT:printWORDDocument();break;case PDF_DOCUMENT:printPDFDocument();break;case TEXT_DOCUMENT:printTextDocument();break;default:printBinaryDocument();break;}}// snip

}// after:

public class DocumentPrinter {// snippublic void printDocument(Document document) {document.printDocument();}

}

public abstract class Document {// snippublic abstract void printDocument();

}

public class WordDocument extends Document{// snippublic void printDocument() {printWORDDocument();}

}

public class PDFDocument extends Document {// snippublic void printDocument() {printPDFDocument();}

}

public class TextDocument extends Document {// snippublic void printDocument() {printTextDocument();}

}

6.5 测试驱动开发简介

概念:测试驱动开发(TDD) 是这样一种编程实践:它强调 测试先行,然后编写代码以通过这些测试;接着审查代码并 适当重构,以进一步改进设计。

TDD 旨在产出 可胜任工作的整洁代码。

TDD 让测试用例成为待测方法的 第一位用户,与传统的流程(先编写待测方法,然后再测试验证该方法)不同。

传统开发流程:

[code, test, (repeat)]

TDD 开发流程:

[test, code, (repeat)]

现实中的真实流程还应加入 重构:

[test, code, _refactor_, (repeat)]

TDD 两步法:

- 编写新代码之前先编写一个失败的测试;

- 编写能让失败测试通过的最少量代码。

6.6 JUnit 最佳实践

先编写未通过的测试(Write failing tests first)

初始的未通过状态,表明此时还没有正确实现既定的业务逻辑。一旦养成习惯,开发新模块时就会先写测试再写功能模块,然后重构、优化。该过程熟练后,测试通过的时候,往往也是该模块大功告成的时候。

6.7 行为驱动开发简介

概念:行为驱动开发(Behavior-driven Testing) 是这样一种开发手段:它强调 直接满足业务需求,其核心理念是由业务战略、需求和目标驱动,并将这些因素提炼、转化为最终的 IT 解决方案。

BDD 旨在构建值得构建的软件,并以解决用户痛点为己任。

软件的商业价值究竟体现在什么地方?

BDD 给出的回答是:体现在能够胜任实际工作的 功能特性(features) 上。功能特性 是可交付、有形的碎片化功能,可有效帮助相关业务达成商业目的。

为实现业务目标——

- 业务分析师会与客户协作,确定所需的软件功能,例如:

- 从多个备选路线中,为用户提供某种方法直达目的地;

- 为客户提供最优路径抵达目的地的方式。

- 然后基于用户视角,将这些功能拆分为具体的叙事(stories)逻辑,例如:

- 寻找中转次数最少的路线;

- 寻找用时最少的路线。

这些叙事逻辑需要用具体的测试用例进行描述,并最终转化为用户叙事的验收标准。

BDD 固定句式:

Given:假定……成立When:当满足……条件时Then:则(应当满足)……(断言结果)

6.8 变异测试简介

100% 的代码覆盖率并不意味着你的代码就完美无瑕了——测试代码可能还不够好。

最极端的情况:在测试中略过所有断言。

例如,输出结果过于复杂难以验证,只能将其打印或写入日志,让其他人来决定怎么处理。

变异测试(Mutation testing):又称 变异分析(mutation analysis) 或 程序变异(program mutation),主要用于设计新的软件测试、评估现有软件测试的质量。

变异测试的目的在于 检验测试质量,并确保测试符合预期。

基本原理:对程序 P 进行细微修改。每个修改后的版本 M 称为 P 的 变体(mutant),P 则是 M 的 父体(parent);原始版本的行为与变异体不同,测试执行需要检测并拒绝这些变异体,这个过程称为 杀死变异体(killing the mutant)。测试套件的编写质量可通过其被杀变异体的占比来衡量,也可以设计新的测试用例来杀死更多变异体。

注意

变异测试的内容已超纲,书中并未详细展开。具体情况可参考普渡大学计算机科学教授 Aditya P. Mathur 教授编著的 Foundations of Software Testing / 2e(2013 年 5 月出版)。

根据该书定义,将一个 活跃变体(live mutant) 同其父体程序区分开的过程,又称作 杀死(killing) 一个变体。

原文:Note that distinguishing a mutant from its parent is sometimes referred to as killing a mutant.

考虑下列简化程序逻辑:

if(!a) {b = 1;

} else {b = 2;

}

一个强大的变异测试满足以下条件:

- 测试到达了变异后的

if条件; - 测试会沿着与初始正确分支不同的分支继续执行;

- 变更后的

b值会传播到程序输出结果中,并被测试所验证; - 由于该方法返回了错误的

b值,测试终将失败。

编写良好的测试必须能判定变异测试的失败,从而证明它们最初覆盖了必要的逻辑条件。

最有名的 Java 变异测试框架是 Pitest(https://pitest.org/)。

6.9 开发周期中的测试

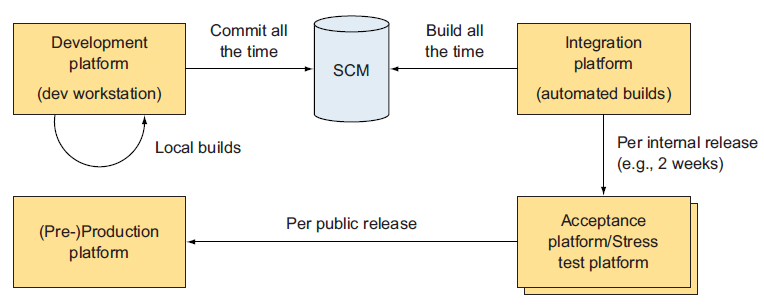

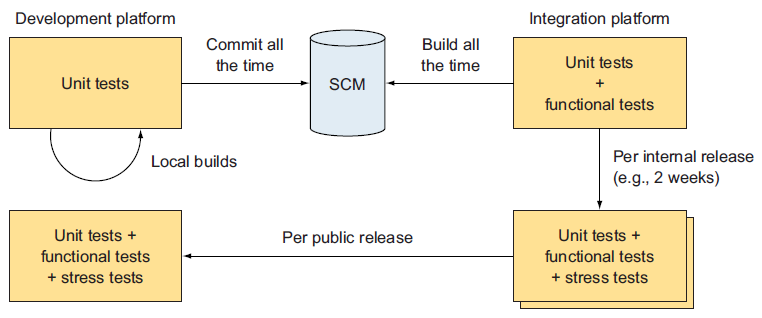

为了考察不同类型的测试在整个开发周期中的分布情况,作者将整个开发周期(带 CI/CD 工作流)划分为四个核心阶段(开发阶段、集成阶段、验收压力测试阶段、预生产阶段),并给出了各阶段的特点和对应测试类型的主要任务。

以下是开发周期的四个核心阶段:

接着是不同测试类型基于上述分类的分布情况:

其中左下角的准生产环境虽然过于理想,但对于开发者建立完备的知识结构还是有益处的。作者也承认很多公司可能没有如此理想的阶段划分,甚至出于各种现实因素考虑不得不简化甚至取消整个测试环节(躺枪)。但从开发者个人发展的长远考虑看,还是应该从自身做起,重视测试环节。

JUnit 最佳实践:持续的回归测试

这里揭示了软件功能持续迭代的真实过程:利用代码的可复用性,新功能的开发总是建立在微调现有功能模块的基础上的。有了

JUnit单元测试,微调对原来的功能特性造成的影响可以很快得到响应,因为这些测试用例是可以自动运行的。用变更前的测试用例来防范新变更产生的问题,其实也是回归测试的一种。任何类型的测试都可以用作回归测试,但最基础且最有效的防御手段,还是 在每次变更后运行单元测试。至于单元测试本身的可靠性如何,可以通过上节的变异测试进行定量评估。