[Linux文件系统——Lesson17.软硬链接]

前言

在上一节中我们学习Ext系列文件系统,对文件系统有了一个初步的认识,那么接下来我们将学习文件系统中的另一个知识点📖

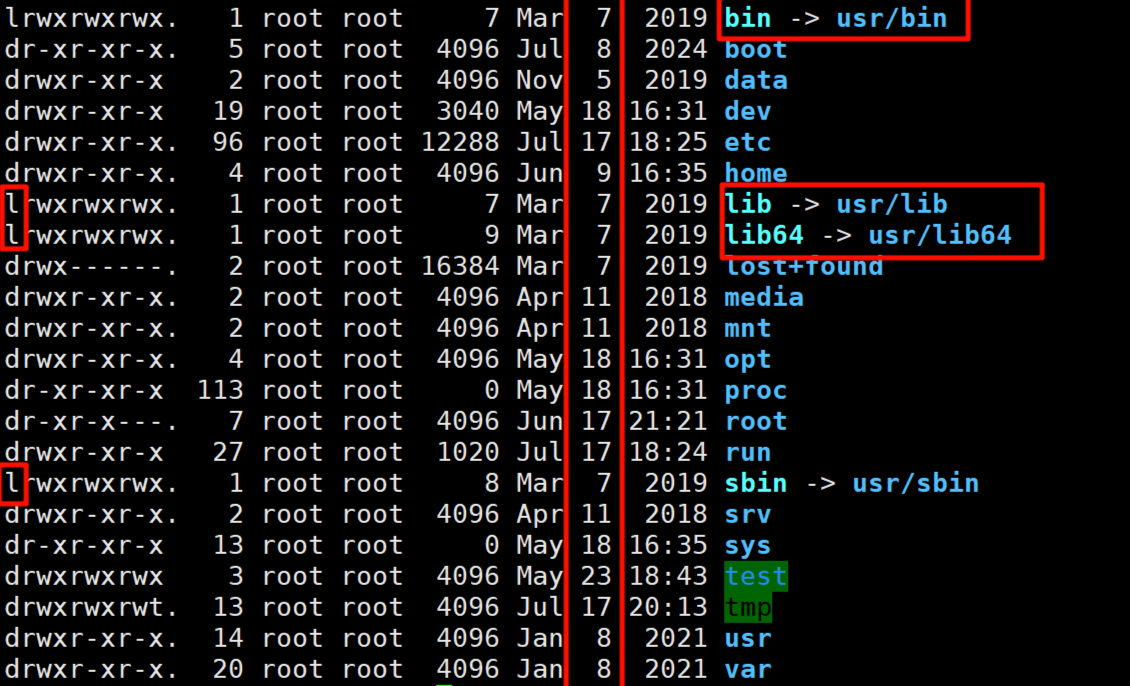

在Linux操作系统中,我们通常会在根目录下看到一些不是目录也非普通文件的文件,其文件类型是l,并且文件名后面还有箭头,这些都是什么文件呢❓ 并且在使用ll命令查看当前文件的属性的时候我们会发现有一行数字,这个数字代表什么呢❓ 这些内容都与软硬连接有关系。本文将围绕这两个问题对软硬连接的原理和使用方法进行说明。

一、🔥软硬连接

1-1 🍕ln-指令

在Linux中可以通过

ln +被链接的文件 +建立链接的文件。格式:

ln [options] target [link_name]

- target是要链接的文件或目录的路径,

- link_name是创建的链接的名称。如果不指定link_name,则默认使用target的文件名作为链接名。

常用选项:

- -s:创建软链接

- 不带选项:创建硬链接

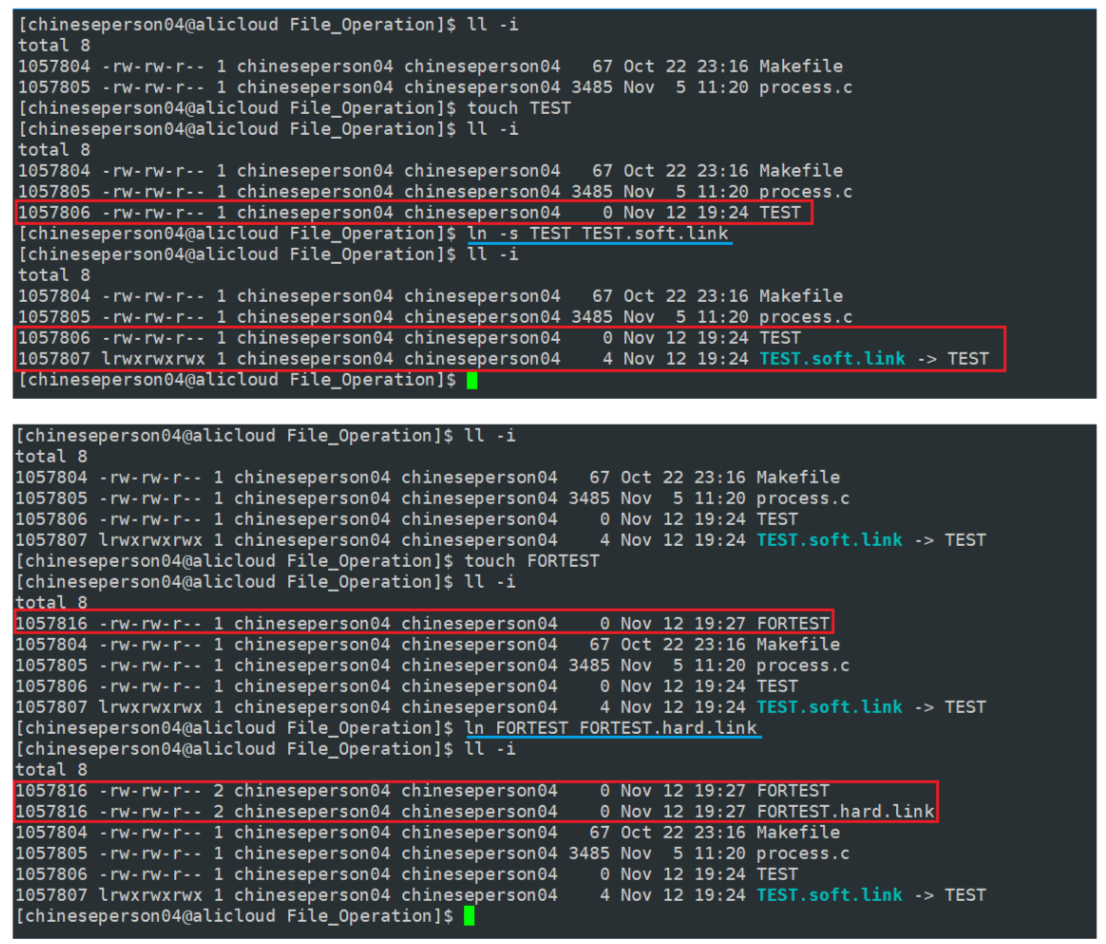

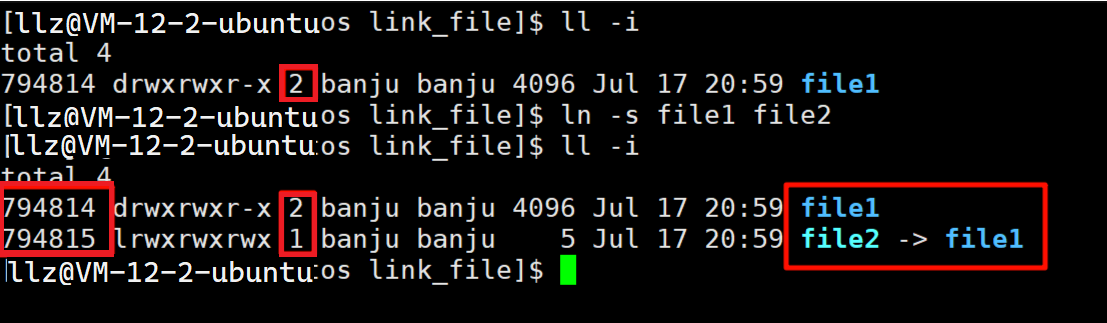

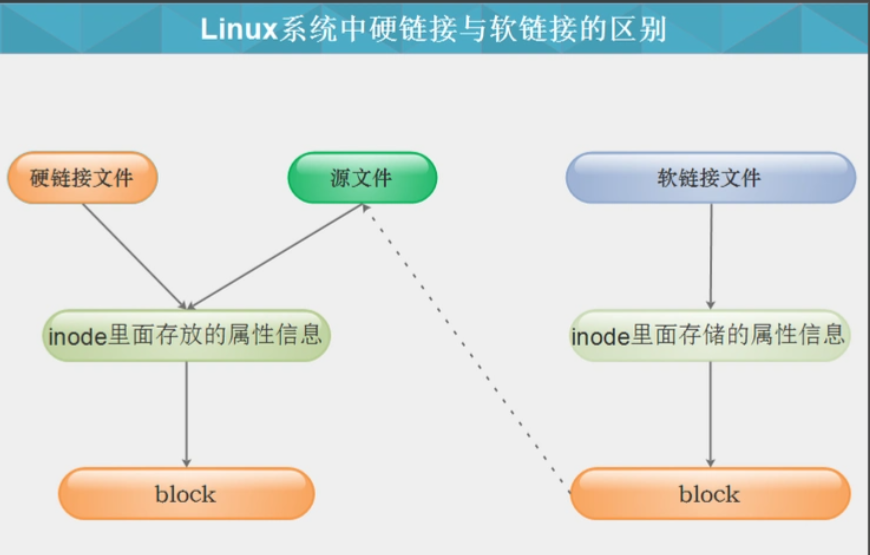

下面我分别创建两个文件,并分别创建软链接和硬链接,实验结果如下,我们发现创建软链接的文件和软链接文件的inode编号不同,但是创建硬链接的文件和硬链接文件的inode编号却相同。

目前能够得到的结论就是:软链接形成的文件是独立的文件,硬链接形成的文件不是独立的文件。

1-2🍟 硬链接(Hard Link)

硬链接是Linux文件系统中核心的文件关联机制,其设计根植于inode(索引节点)的底层架构,既保障了文件访问的灵活性,又通过特定限制维护了文件系统的稳定性。

ln 源文件 硬链接文件名

- 定义:与源文件共享同一个 inode(索引节点)的文件副本,本质是对源文件 inode 的额外引用。

- 核心特征:

- 与源文件拥有相同的 inode 号和数据块,修改任一文件内容会同步影响另一方。

- 不能跨文件系统(因为不同文件系统的 inode 编号独立)。

- 不能链接到目录(避免循环引用导致文件系统遍历异常)。

- 源文件删除后,硬链接仍可正常访问文件数据(只要存在至少一个引用)。

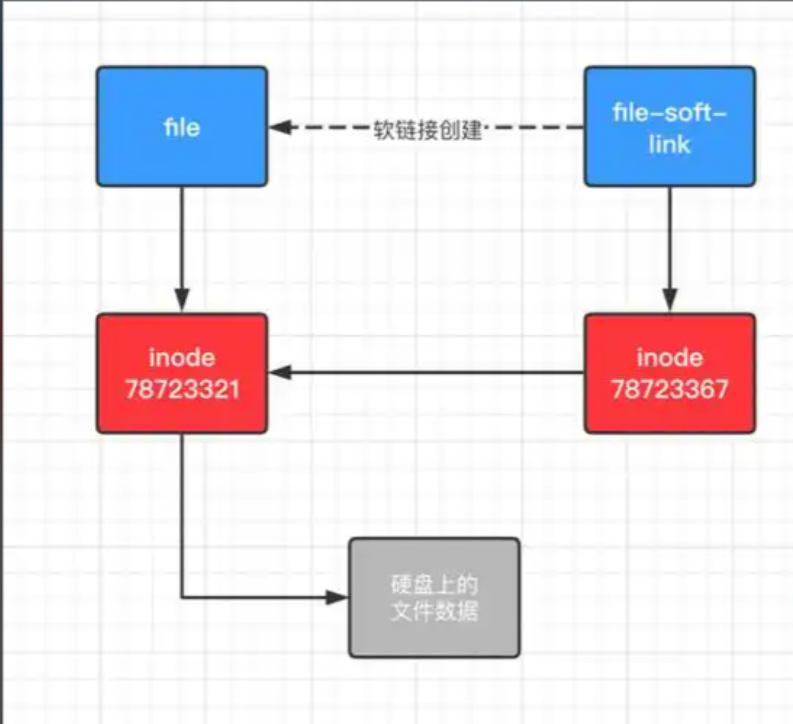

如上图:通过建立硬链接后,两个文件的inode都是一样的,说明两个文件在实际上都指向磁盘上的同一个文件。🧐

1️⃣硬链接核心原理:基于 inode 的映射关系

硬链接的本质是在特定目录的数据块中,新增一条 “文件名与 inode” 的关联映射,而非复制文件本身的内容数据。

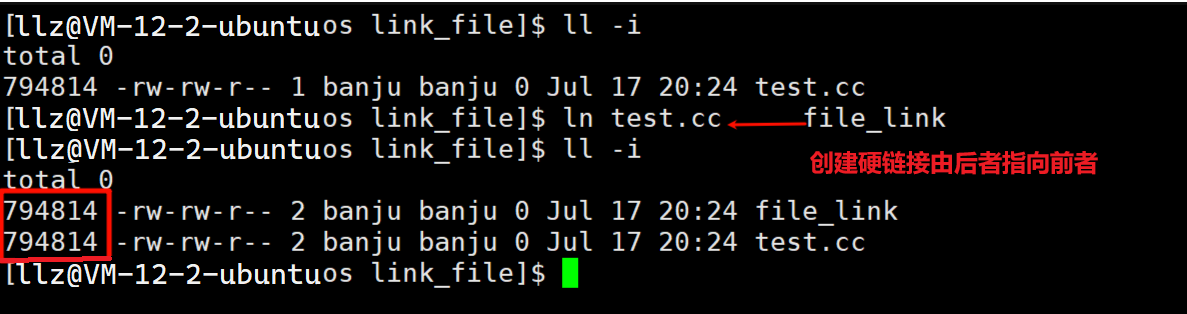

- 具体操作逻辑:以命令

ln test.cc file_link为例,执行后并非生成新文件,而是在当前目录的存储数据块中,添加file_link这个文件名与test.cc文件相同 inode 的映射关系 —— 即file_link与test.cc共享同一个 inode,本质指向磁盘上同一份文件数据。- 硬链接数的关键作用:每个文件的 inode 属性中,包含 “硬链接数” 这一核心指标,用于记录当前有多少个文件名指向该 inode:

- 创建硬链接前:

test.cc的硬链接数为 1(仅自身文件名指向其 inode)。- 创建硬链接后:

test.cc与file_link共享 inode,硬链接数变为 2。- 删除文件的判定规则:删除某个指向 inode 的文件名时,硬链接数会减 1;只有当硬链接数降至 0 时,操作系统才会认定 “无文件名指向该 inode”,此时才会释放磁盘空间,真正删除文件数据。

2️⃣硬链接的应用限制与系统特殊例外

硬链接有个弊端,只能对普通文件进行硬链接,不能将目录进行硬链接,思考为什么呢?🤔

①核心限制:禁止对目录创建硬链接

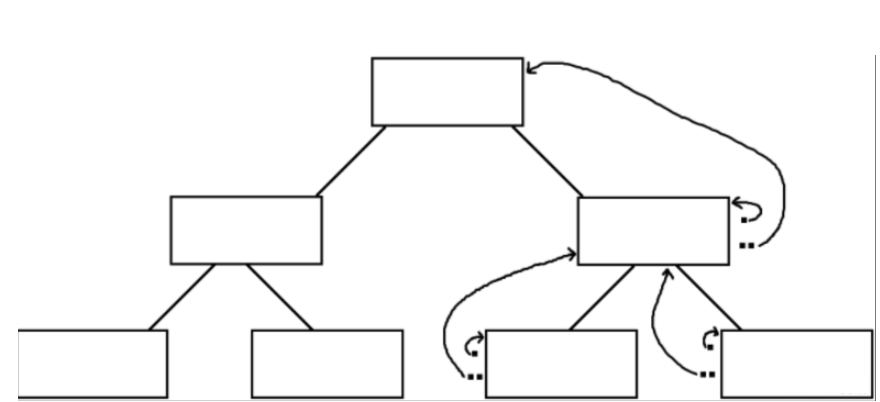

Linux 文件系统采用多叉树结构(根目录为顶点,子目录 / 文件为分支),若允许用户对目录创建硬链接,会直接破坏树状结构的完整性,引发严重问题:

- 导致 “环路问题”:例如将 “家目录下的某子目录” 硬链接到根目录,会形成 “根目录→子目录→家目录→根目录” 的循环路径,打破树状结构的单向分支特性。

- 破坏路径定位逻辑:操作系统依赖 “从根目录出发的绝对路径” 定位文件,环路会导致路径解析陷入死循环,无法正常找到目标文件;同时会影响

find(目录遍历)、rm -r(递归删除)等工具的正常工作,引发逻辑错误。但是在Linux中操作系统自己将目录创建了硬链接,什么意思?🧐

②系统特殊例外:. 与.. 的硬链接实现

尽管用户不能对目录创建硬链接,但 Linux 系统自身会为每个目录自动创建两个特殊的硬链接 —— 隐藏文件

.和..,且严格通过内核管理,避免破坏文件系统:

- 两个特殊硬链接的作用:

.(当前目录):是指向 “当前目录自身 inode” 的硬链接,实现 “自引用”—— 例如cd .命令本质是通过该硬链接定位当前目录。..(上级目录):是指向 “当前目录父目录 inode” 的硬链接,实现 “父引用”—— 例如cd ..命令通过该硬链接跳转到上级目录。- 与目录硬链接数的关联:

- 新建空目录的硬链接数为 2:原因是该目录初始仅包含

.(指向自身,+1)和..(指向父目录,+1)两个硬链接,故硬链接数默认是 2。- 子目录创建对父目录的影响:当在某目录(如

dir1)中新建子目录(如dir2)时,dir2的..会指向dir1的 inode,相当于为dir1新增一个硬链接,因此dir1的硬链接数会增加 1。- 为何不破坏文件系统:

.和..的硬链接被内核严格限制在 “特定指向规则” 内 —— 仅允许 “自引用(.)” 和 “父引用(..)”,且完全由操作系统内核管理,不会出现用户手动创建目录硬链接时的 “环路” 问题,同时还简化了目录操作(如路径跳转、相对路径解析),提升了使用便利性。

1-3 🍔软链接(Symbolic Link,又称符号链接)

软链接是 Linux 系统中一种特殊类型的文件,类似于 Windows 中的桌面快捷方式🏃➡️

ln -s 源文件/目录 软链接文件名

- 定义:一个特殊的文件,内容是源文件的路径(绝对或相对路径),类似 Windows 系统的快捷方式。

- 核心特征:

- 拥有独立的 inode 号和数据块(数据块存储源文件路径)。

- 可以跨文件系统,也可以链接到目录。

- 源文件删除或移动后,软链接会失效(变为 “死链接”),访问时提示 “No such file or directory”。

- 权限仅控制链接本身的访问,实际访问源文件时使用源文件的权限。

1️⃣软链接核心原理:独立文件与路径指向

软链接的本质是创建一个全新的独立文件,其核心特性体现在:

- 独立的 inode 与数据块:软链接拥有自己专属的 inode 编号和数据块,与目标文件的 inode 完全无关,这是它与硬链接最本质的区别。

- 数据块存储路径:软链接的数据块中不包含实际文件内容,而是直接存储指向目标文件的路径信息(可以是相对路径或绝对路径)。当访问软链接时,系统会读取该路径,然后跳转至目标文件进行操作。

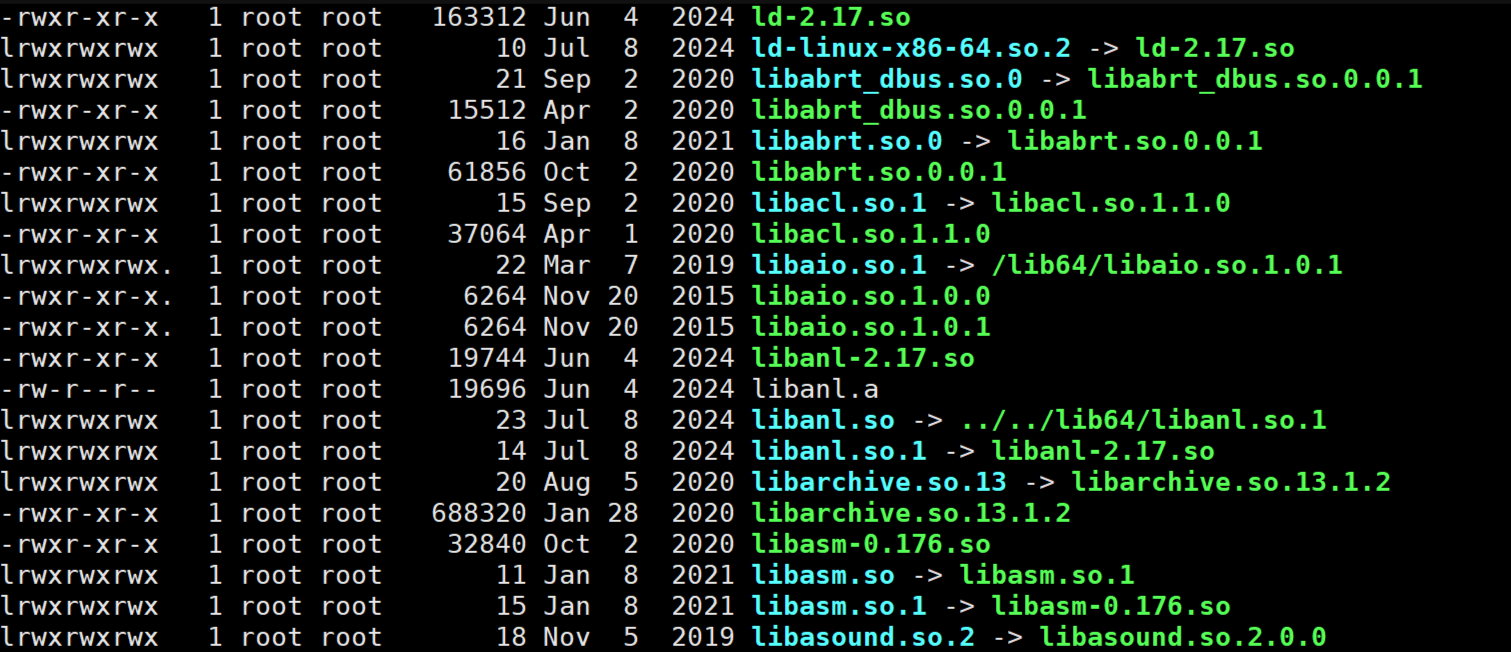

在操作系统的/lib64文件中有大量的软连接。

2️⃣软链接的典型应用场景

软链接的设计类似 Windows 的 “快捷方式”,主要用于简化文件访问和灵活管理文件路径,常见应用包括:

- 便捷访问文件:无需从根目录逐层导航,通过软链接可直接定位到深层目录或文件。例如,在用户主目录创建一个指向

/usr/local/app/config的软链接,直接访问该链接即可打开配置文件。- 模拟系统指令:将自制程序或脚本通过软链接关联到系统默认路径(如

/usr/bin、/usr/local/bin),可使其像系统自带指令一样直接运行(无需输入./路径)。例如,将~/mytools/script.sh软链接到/usr/bin/myscript,之后在终端输入myscript即可执行该脚本。

1-4🌭软硬链接的删除方式

删除软链接与删除普通文件的操作一致,可通过以下命令实现:

rm 链接文件名:例如rm link_to_fileunlink 链接文件名:例如unlink link_to_dir注意⚠️:删除软链接时仅会移除链接文件本身,不会影响目标文件;若误删目标文件,软链接会成为 “悬空链接”(访问时提示文件不存在)。

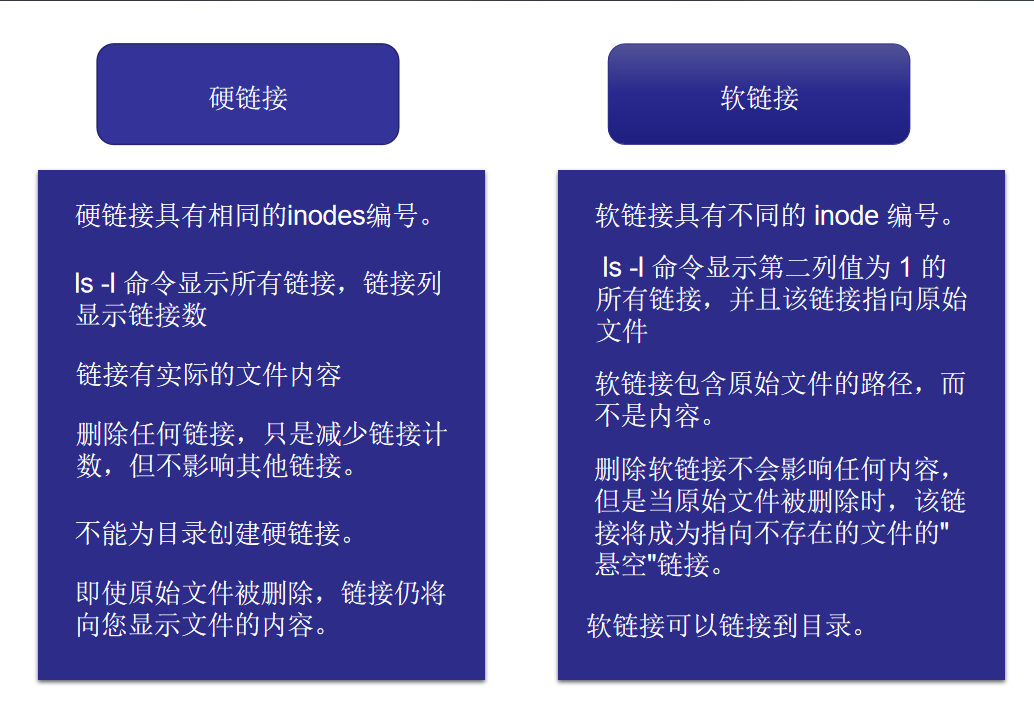

二、🧐硬链接vs软链接

硬链接与软链接(符号链接)是 Linux 系统中两种不同的文件链接机制,核心区别体现在原理、特性和适用场景

1️⃣核心原理对比

维度 硬链接 软链接(符号链接) inode 关联 与目标文件共享同一个 inode,无独立 inode。 拥有独立的 inode,与目标文件 inode 无关联。 数据块内容 无独立数据块,通过目录映射指向目标文件的 inode。 数据块中存储指向目标文件的路径(相对或绝对路径)。 本质 为目标文件的 inode 新增一个 “文件名 - inode” 映射关系。 创建一个全新的独立文件,内容是目标文件的路径。

2️⃣关键特性对比

特性 硬链接 软链接(符号链接) 文件类型 与目标文件类型一致(普通文件、目录等,但用户无法对目录创建硬链接)。 自身是特殊的 “链接文件”(类型标识为 l)。跨文件系统 不支持,因 inode 编号在不同文件系统中不通用。 支持,因仅存储路径,与文件系统无关。 链接目录 不允许(用户操作会报错,避免破坏文件系统树结构)。 允许,可对目录创建软链接,灵活跳转。 目标文件删除 目标文件被删除后,硬链接仍可访问文件数据(只要链接数未到 0)。 目标文件被删除后,软链接会变成 “悬空链接”(访问时报错)。 权限属性 与目标文件共享权限(修改硬链接权限会同步影响目标文件)。 自身权限为 777(象征性),实际访问权限由目标文件决定。 路径依赖 无路径依赖,通过 inode 直接定位数据。 依赖存储的路径,若目标文件移动位置,软链接可能失效。 硬链接数影响 创建时目标文件的硬链接数 + 1,删除时 - 1。 不影响目标文件的硬链接数(自身是独立文件)。

3️⃣适用场景对比

场景 推荐使用 原因 防止文件误删除 硬链接 即使删除原文件,只要硬链接存在(链接数≥1),数据就不会丢失。 简化文件访问路径 软链接 类似 “快捷方式”,可跨目录、跨文件系统创建,直接通过链接访问深层文件 / 目录。 链接目录 软链接 硬链接不允许链接目录,软链接可实现目录快捷访问(如 ln -s /long/path ~/link)。系统工具 / 脚本全局调用 软链接 将自制程序软链接到 /usr/bin等系统路径,无需输入完整路径即可运行(如指令般调用)。保持文件版本一致性 硬链接 多链接指向同一 inode,修改任一链接均同步更新数据,适合需要 “多入口访问同一文件” 的场景。 临时关联或跨存储设备 软链接 支持跨分区 / U 盘等文件系统,适合临时映射或网络路径链接。 4️⃣总结

- 硬链接是 “inode 的别名”,依赖 inode 共享,适合对普通文件创建稳定关联,且不希望因原文件删除而丢失数据的场景,但限制较多(不能跨系统、不能链接目录)。

- 软链接是 “路径的快捷方式”,独立存在且灵活,适合简化访问、跨系统链接或关联目录,但依赖路径有效性,目标文件变动可能导致链接失效。

实际使用中,需根据是否跨系统、是否链接目录、是否依赖路径稳定性等需求选择合适的链接类型。

三、🕵️♀️为什么要有软硬连接

在 Linux 系统中设计硬链接和软链接,核心是为了灵活高效地管理文件路径与数据,解决不同场景下的文件访问、共享和保护需求 —— 两者互补,分别对应 “数据稳定性” 和 “路径灵活性” 的核心诉求,具体原因如下:

1️⃣硬链接的存在意义:数据共享与安全保护

节省磁盘空间,实现高效文件共享

硬链接不复制文件数据,仅新增 “文件名 - inode” 映射,多个硬链接共享同一份磁盘数据。例如,团队协作时,多人可通过硬链接访问同一个大型日志文件或数据库备份,无需重复存储,极大节省空间。防止文件误删除,保障数据安全

由于文件的删除依赖 “硬链接数降至 0”,即使原文件名被删除,只要存在至少一个硬链接,文件数据就不会被磁盘释放。这适合重要文件的保护场景(如系统配置文件、关键日志),避免误操作导致的数据丢失。多入口访问同一文件,简化管理

可在不同目录下为同一个文件创建硬链接,实现 “一处修改,处处同步”。例如,将/var/log/nginx/access.log分别链接到~/logs/nginx.log和/opt/monitor/logs/access.log,方便在不同工作目录下快速访问和分析日志。2️⃣软链接的存在意义:路径灵活映射与场景适配

简化文件访问,模拟 “快捷方式”

软链接可直接指向深层目录或文件,无需从根目录逐层导航。例如,在用户主目录创建指向/usr/local/app/config的软链接,直接访问链接即可打开配置文件,提升操作效率。支持跨文件系统链接,突破存储限制

硬链接因依赖 inode(不同文件系统的 inode 编号不通用)无法跨分区 / 设备,而软链接通过存储路径实现关联,可链接到 U 盘、网络存储等其他文件系统中的文件,适配多存储设备的场景。实现目录快捷访问与全局指令映射

软链接允许对目录创建链接,解决了硬链接无法链接目录的限制(如ln -s /long/complex/path ~/shortcut_dir)。此外,将自制程序或脚本软链接到/usr/bin等系统路径,可使其像系统指令一样直接运行(无需输入完整路径),简化工具调用。临时关联与版本管理

软链接可临时映射到不同版本的文件(如ln -s app_v2.0 ~/current_app),需要切换版本时只需重新创建链接,无需修改依赖该文件的程序配置,适合开发、测试场景中的版本切换需求。3️⃣总结:两者互补,覆盖全场景需求

硬链接的核心价值是数据层面的共享与安全,通过 inode 复用实现高效存储和防误删;软链接的核心价值是路径层面的灵活映射,通过存储路径突破文件系统和目录的限制。

没有硬链接,多用户 / 多目录共享大文件会造成磁盘浪费,且重要文件易因误删丢失;没有软链接,深层目录访问、跨设备链接和目录快捷方式等需求无法满足,系统操作的灵活性会大幅降低。两者结合,既保证了数据管理的高效性,又兼顾了路径使用的便捷性,是 Linux 文件系统设计的重要优化。

结束语

以上是我对于【Linux文件系统】软硬连接的理解,

感谢您的三连支持!!!